“恩利工作室”,K11 Art Foundation(KAF)与英国皇家艺术研究院(Royal Academy of Arts)“艺术家驻留交换项目”。图片由KAF和摄影师Thomas Alexander 提供

采访者:钱雪儿

受访者:张恩利

英国皇家艺术研究院(RA)与K11艺术基金(KAF)2018年举办了首次艺术家驻留交换项目。近日,在英国艺术家保罗·施耐德(Paul Schneider)来到沈阳举办个展,而在此之前,中国当代艺术家张恩利在RA进行了为期一个月的驻留项目“恩利工作室”。日前,“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)对张恩利进行了专访。

在英国皇家艺术研究院(RA)成立250年之际,中国艺术家张恩利在RA人体素描室(Life Room)完成了全新的驻留作品——“恩利工作室”。他对自己九十年代的工作室进行了“复制”,用个人回忆和抽象观念创造了一个“时间胶囊”,红白菱形地板与略带凌乱感的墙体构成了一个包容不同时空的“容器”。这个独特的装置也成为他“空间绘画”系列的延续。张恩利用柔和的色调和半透明的油画颜料描绘了绳子、厨房水槽和纸箱等日常物品,这些为人熟知的生活碎片被放大,比例变得不再真实。而在另两面相对的墙壁上,张恩利选择呈现了两幅新创作的绘画。艺术家九十年代的工作室和RA250年历史的人体素描室之间产生了奇妙的对话。

九十年代对于张恩利而言有重要的意义,那是他艺术生涯的开始。在当时没有画廊和美术馆的环境下,艺术家的一切几乎都在狭小公寓的工作室里发生。作为六十年代出生的艺术家,张恩利进入全球艺术舞台的步伐是缓慢的,1989年,他刚刚从无锡轻工业大学毕业,1990年,他第一次卖出了自己的画,而在同样的时间,“85新潮”兴起已有些年。对于当时的这一艺术浪潮,张恩利表示,他只是在吸收和成长,即使过了若干年,他依然不愿作为旁观者去进行任何评价。

从狭小的公寓离开,经过几次搬迁,如今张恩利的工作室位于桃浦M50创意园,这里曾经是凤凰毛毯厂,斑驳的铁门和挑高的空间透露着它的历史。相比莫干山路的M50,这里看起来清静许多,“我喜欢安静的地方,”张恩利说道。他的工作室未经多少装饰,原工厂仓库的肌理裸露在外,原始而安静地衬托着摆放在这里的几件画作和装置。张恩利的声音低沉平缓,他平静地回答着问题,空间的回声放大了他话语的力量。“我们每个人都在一个盒子里,我认为这个是很重要的东西:小的是容器,大了就是个盒子,再大点就是房子。”在桃浦M50的这个“盒子”里,容纳着艺术家张恩利的日常。

“每天我一般九十点钟到工作室,如果计划画画的话,就一直画到下午两点,中间去食堂吃点东西,”张恩利的作息很规律,“不太会有灵感突然来了的时候,所谓的灵感都是常态的。”他说道,一边翻起摊放在桌上的笔记本,“这就是我的所谓灵感,我想到任何东西都会记一下,一段时间内就会积累一些东西。”

“恩利工作室”开放活动,K11 Art Foundation(KAF)与英国皇家艺术研究院(Royal Academy of Arts)“艺术家驻留交换项目”。图片由KAF和摄影师Thomas Alexander 提供

张恩利的灵感通常来自身边的事物。他接触外界信息的途径是通过短信邮件、网站以及同朋友的交谈。在他早期的人物画中,九十年代的“愤怒”被直白的表述出来,比如《二斤牛肉》里,青筋暴突的肌肉、被血染红的案板以及男人面无表情的面孔显然透露着强烈的焦躁感。彼时的张恩利深受西方表现主义的影响,又被上海的市井文化所触动,二者交织在一起,暴露出张恩利的内心世界与他眼中的外在环境。2000年前后,他的画开始走向内向和克制。从画人向画物的变化从一定程度上代表了这种转移。“人物的面目很直接,而物体的面目更加纯粹。”张恩利在采访中说道。

张恩利 二斤牛肉 1993

树、管子、皮球、纸箱……这些平常的物体在他的画中往往呈现出某种扭曲感,会让人试图从表现主义的角度去解读,但他否认自己赋予了事物某种意义,“有些东西看起来平淡却代表普遍的观点,也代表相对的客观性。我不想把我的作品变得奇怪,我是要它们呈现出正常的状态,只是我把这些东西放在一起,强迫观者去关注它们的差异,如今我们缺少的就是耐心和简单化的关注。”他的作品通常尺幅较大,变形而放大的静物也正因为这样,他的作品看似只是从自己出发,其实表现的是每个人都看到的东西。尽管张恩利并不认为其作品有所隐喻,但观众总会从那些看起来平静、稀薄的图像中进去,找到图像内部世界的力量与矛盾。

以下是“澎湃新闻”对话张恩利的部分:

“工作室几乎包容了一个艺术家的整个面貌”

艺术家张恩利,“恩利工作室”,K11 Art Foundation(KAF)与英国皇家艺术研究院(Royal Academy of Arts)“艺术家驻留交换项目”。图片由KAF和摄影师Thomas Alexander 提供

记者:2018年早些时候,您在英国皇家艺术研究院(RA)进行了驻留项目。在RA的人体素描室放置一个微型的工作室,能否谈一谈这个想法的来源?您觉得这一个月来,素描室和您自己的“工作室”之间产生了怎样的关系或者“对话”?

张恩利:我根据场地构思我要做什么。我觉得任何一个场地都会有一个点触发我,和我产生一个对话关系。在驻地创作之前,我专门去看了这个场地,他们告诉我,里面大部分的东西都是古董,都不能用。我一看这也不是古董,因为很多都是画架子、模特凳,是我们的美院里都会有的东西。他们觉得这是这个画室的一部分。

我觉得这个判断是很有意思的。这个人体素描室有250年历史,里面很多东西是有250年的历史,但是这个建筑是从RA前身移到现在这个皮卡迪里空间里的,然后这个空间恢复了当时的面貌。

我看那些凳子和画架,可能在我们眼里这些都是日常用品,早就扔了,但是他们会保存一个哪怕很小的痕迹,他们觉得当时的这一部分应该完整地保留,而我们总觉得是古董至少是500年以上的。对于历史的认知的不同,我的感触特别深。实际上背后是一种价值的判断不一样。我们也许一直对于价值——什么是可以留下,什么是不可以留下来的——有一个权威判断。在现实的具体物体面前,我们往往会做过早的判断,但在他们看来,所有的存在的东西可能对未来都有价值。

RA人体素描室

记者:为什么做了一个1990年代的工作室?这种时间的回归对您、对观众而言意味着什么?

张恩利:对于我来讲,我1989年大学毕业,1990年刚开始从事艺术。这个作品是我90年代时曾经有过的一个尺度非常类似的工作室。我觉得对我而言,90年代是我的历史。实际上我是把时空错位了,把我90年代的一个工作室运到了RA,复制了一个地方。

我会根据当地空间的环境,在这个气息里去画东西、想东西,可能跟我在上海工作是完全不同。就好比放弃我现在的环境,重新再努力地去回忆那个90年代初期那个空间,在那样的一个氛围下,我完成了这个作品。

记者:“工作室”对您来说有怎样的意义?

张恩利:工作室是一个艺术家很重要的生产地,或者是生态。当年(90年代)没有很好的条件把这个工作室保留下来,因为它只是一个非常小的公寓。这个公寓是上海天山新村里一个14平方米的房子,很多年前就卖掉了。我希望它能够留下来,就突然有了复制工作室的念头。

工作室几乎包容了一个艺术家的整个面貌,而不只是那个作品本身。90年代初期的时候,我们生活中就是没有画廊、没有美术馆,所以那个时候,一个非常现实和真实的生态就是在那个小小的工作室里面发生。

记者:您之前在多地做过“空间绘画”的系列,同样是以整个空间作为展示,这次的“工作室”和空间绘画有关系吗?

张恩利:对。这个工作室的外貌就是就是一个盒子,盒子里面装满了内容,但是所装的东西是很新鲜的,包括我也在里面。每天在几个平方米的工作室里面画,所以这一个盒子就是一个主要的概念。

整个空间有一点工业时代的那种痕迹,有很多钢铁,包括上面的轨道灯,跟下面这个曲线桌椅相配的。

记者:为什么会对空间这样一种形式感兴趣?

张恩利:我们每个人都在一个盒子里,我认为这个是很重要的东西:小的是容器,大了就是个盒子,再大点就是房子。

人始终是在一个封闭的、有限的空间里面。另一方面,一个盒子,它就是一个容器,这个盒子里面什么都没有,也许只有空气,但是它会有一个时间的概念。盒子本身是不变的,但是所有里面的内容是在不停变化。

张恩利,《空间绘画》系列,2013 图片由Mark Blower提供

记者:关于“空间系列”,您说过自己关注物的痕迹,而像空间绘画这种无法保留的作品,您曾说“存在过就好”,但刚才您说到RA他们会把很小的痕迹都保留下来,您现在怎么看作品的存在时间和“痕迹”?

张恩利:在做空间系列时,最后我大部分绘画是涂掉了,所有的美术馆项目都是结束后涂掉。也许这个东西画得非常非常好,但是也不一定是代表了某种价值,可以把它涂掉。历史上所有的东西留下来的东西都是充满了偶然性和特殊性,并不是说某个东西本身消耗了许多,就必须要留下来。有的时候可能大自然——一场地震,一个海啸都会摧毁非常多的东西。

大部分的空间绘画都涂掉了,但是我有很多画留下来,我觉得一个人,如果说我能够留下来一部分东西,就非常幸运。我是个幸运儿,但我觉得大部分东西会自然地消失。

“我看到的东西所有人都能看到”

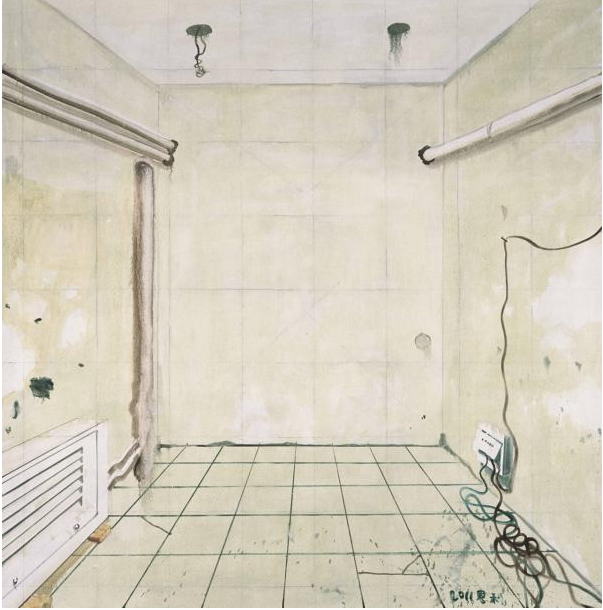

张恩利 拆除的空间 (二)2011年

记者:您的空间系列里“痕迹”的表达很特别,是用空白去表现曾经的存在,能不能谈谈这一点?

张恩利:我比较欣赏这种以巧破千斤的这种东西。中国人对于空白的理解和运用,非常有意思,有智慧,不能说高级,这个在古人当中已经运用得非常熟练了。

比如说一大块白纸上面只画了一个圆,就代表是黑夜,他没有把这个天空涂成黑色的,这个我觉得是非常有意思的一种表达。还有山罗列起来,远处的山在上面,近处的在下面。表现出山峦起伏,关于透视的这种概念也是和西方不一样,这是我们非常独特的一种表现表现手段。

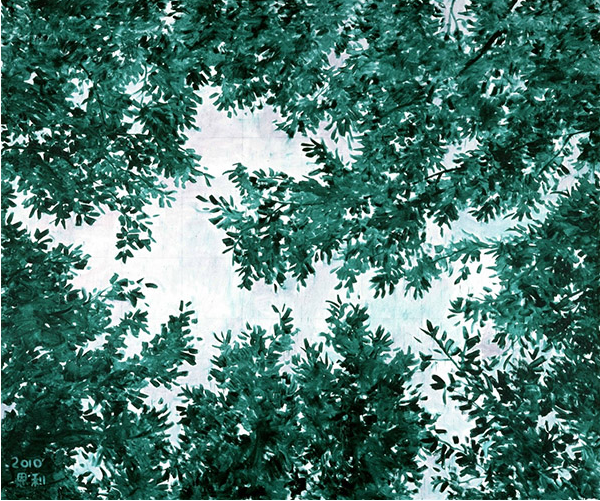

记者:线在您的作品中也经常出现,您对于线的兴趣来自哪里?

张恩利:对于线的兴趣来源于我小时候画国画的一些经验。我觉得中国画里对于线的感悟是非常细腻的。比如说树,我们看到大部分西洋画里,树是一个体积,暴风雨下的树可能表现为一个模糊的倾斜的动态,但在中国古人看来,树的枝杈下垂就表现了雨。我们理解形态是非常细腻的,从局部微小的东西切入,线具有足够强的表现力来体现物质本身以及艺术家想要说的话。所以我觉得线画好就够了。我会找到一些现实中的替代物来转移对线的理解,比如说一批管子。我从具体的现实物中找到线的根源,我觉得线不是虚空的,和抽象的线是两种概念。还有前几年画的电线,我从路边一团团的电线里提炼出某种曲线,形成绘画。

张恩利,五个盒子,2008

记者:容器是有体积感的,但您的许多作品的笔触又给人一种很“薄”的感觉,这是否也是和“线”有关?

张恩利:对,和线、和轮廓有关。

记者:2000年左右,您开始从画人转向画物,能不能谈谈这个转变?

张恩利:大概在2000年左右,我开始从画人转向化物。我觉得这些物体也是非常有生命力。这种转移代表了一种形象——从人到物体、从人的脸到物体的面目的转移。人物的面目很直接,而物体的面目更加纯粹。在RA的驻留期间我就画了人,我觉得这个对我没有太多限制,也不是说一定要通过画物才能去表现想表现的东西。

张恩利 天空 2010

记者:您画物几乎都是从自己身边的物体着手?

张恩利:主要围绕工作室里的一些细节。我觉得对于某些事物来说,一个空间就是一个世界。按照人的比例来讲,那是一个房子,但对于蚂蚁来说,那就是一个城市或者一个省。

记者:可能会有人觉得这些主题都是跟您自己有关,而艺术应该关注社会的议题,把整个社会当成艺术的主题。您对此怎么看?

张恩利:这是微观和宏观的差异。宏观是由无数个微观所组成的,我所看到的身边的一些物体,它实际上就充斥了整个城市。所以并不是说这个是我独自拥有的,也没有人敢说这个只是我的世界。什么是你的世界?你能区分什么是你的、什么是世界的面貌吗?

我所看到的,大家都能看到,我觉得这是一个巨大的共同点。你没看到那些电线、那些水管吗?你没看到那些搬家用的纸盒箱子吗?所有的一切是大家都看到的。

我觉得人一辈子时间很短,几十年的历史相对于大的背景来说是非常短暂的,我就是非常短暂的。所以我不会觉得我今天没看到什么新闻,或者我作品里没有呈现所谓的当下性,会有太多损失。我觉得可能用十年、二十年去关注一个问题,如果能够表达得比较充分的话,那也是有意义的。

张恩利 黄管 2015年

“时代的界限没有那么清晰”

记者:在您二十多年的作品中有什么一直在关注的问题吗?

张恩利:这个是很明确的,但也不是说用一句话能够概括的。前提就是我们生活所经历的这种变化是非常巨大的,具有一种冲突性,这一点也体现在我的作品当中。

在整个1990年代到2000年之后,外在的世界发生了巨大的转变。在这种转变当中,可能每个人都会受到一种看法和观念上的冲击,但对我来讲没有,好像是一个成长的过程,我接受外在的不同,但我觉得内在是一样的。人所看到的变化,所面对的压力,以及对生存的一种看法,实际上一直是一样的,并不是个城市的面貌或者生活节奏完全改变了,我觉得这个时代的界限并没有那么清晰。

记者:前面说到90年代是您创作的起点,那在此之前有“85新潮”,这对您有影响吗?

张恩利:85新潮和我没什么关系,当时我在读书。我觉得85新潮最大的一个改变就是让我去读了很多书,其中有很多思想家的书。当时阅读那些人的书,有一种非常饥渴的感觉,了解到实际上有这么多人,有这么多有意思的想法。

张恩利 大树2 2006

记者:您是按照自己的速度在慢慢成长。

张恩利:对。因为我觉得我那个时候只有20岁,无法对这些东西有那么强烈的感受,也无法看清楚,无法理解得很深。一个人二十几岁时候做的事情可能只是朦胧的、无意识的。当时我在无锡读书,我只是了解整个过程发生了什么事情。

记者:如果说现在作为一个旁观者,回过头去看这样一个事件,您会有什么评价?

张恩利:我没有评价。我觉得那是一个过程。艺术是文化的一部分,在历史当中扮演很多的角色。它有时候带有一种冲击性,有时候带有一种破坏性。从长远来看,它更多的是一种个体的案例,需要很长的时间去验证它。

(编辑:李思)