阿诺:纪录片导演、摄影师

陈家坪:诗人、批评家、纪录片导演曾任中国学术论坛网主编,北京青年诗会发起人

采访者:陈家坪

受访者:阿诺

这个访谈系列是由施小食和我共同发起的,我特别关注新一代年轻导演作为电影人的生活状态,以及他们对电影文化的感知,和在电影创作上的实践!

“电影”是一门艺术,但“拍电影”是一份拉帮结派的工作青年导演的“帮扶”计划,并不像市场上宣传的那么多。

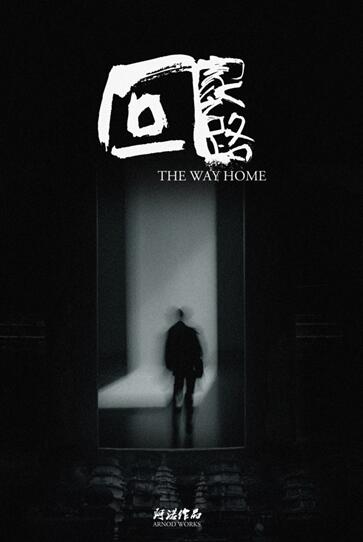

《回家之路》

类型/纪录片

时长/85分钟

拍摄日期/2014

导演:阿诺

主演:黄永枝、邓大非、登瑞师

制片人:Rainnie、董华、琅雪

出品人:阿诺

下载链接:http://pan.baidu.com/s/1bo9XBWz

(注:本片下载的有效期为7天)

故事简介:

本片试图通过三个不同阶层人物,在不同生活环境中探讨个人信仰和心灵归宿问题,深挖出城、乡之间所遭遇的在现代化进程中的流动与冲刷,以及在中国现实与历史语境中来审视个体、社会、现实、文化、宗教、家谱、村落、身体、集体等多元因素所构成的社会历史谱系。

在电影和纪录片之间平衡发展

——陈家坪访谈纪录片

陈家坪:你的纪录片《回家之路》,分别拍了一个民工、一个艺术家、和一个出家人,这是你的构思还是生活中的巧合?

阿诺:最早是构思,之后是巧合。2013年和2014年的时候,我看了三部电影:《优雅的刺猬》、《羞耻》、《其实在天堂》,这三部电影也是在讲三个不同阶级身份的人的命运,因此我就有了一个大概的想法,但还不知道怎么开始。到2014年8月份的时候,有艺术家朋友说他要启动一个艺术项目,邀请我参加,这个时候我想要不我也同时拍个纪录片吧,就这么开始拍了。

我只是想对当下中国或是现代社会在这种高速发展的历史进程中不同阶层人物进行一个侧面的囊括。物质需求、精神体现和信仰归宿,我想这是作为人的一个象征吧。说到三个人物的统一性,大概有两个方面:一个是物理空间的,一个是抽象的。物理空间就是祠堂对民工的意义,工作室废墟对艺术家的影响和思考,寺庙对出家人的意义。三个物理空间在同一个历史时间维度的变化。抽象的是作为人的自我价值体现的过程。片子本身的线索不太清晰,需要观众从更为宏观的角度去看待。我是想更多地表现这个时代空间里头的小人物,在这段历史冲刷中所带来的影响和个人信仰意义,这无所谓开始也无所谓结束。

陈家坪:的确如你所说,我们只有从更为宏观的角度来观赏《回家之路》,才能领会到你创作的深意。民工是一个建设者,艺术家却意识到时代建设中废墟所带来的启示,出家人的信仰,与民工对祠堂的信仰又相互呼应,看似不同的三个故事,却形成了一个递进与回旋的关系,共同形成了一个时代的精神空间。因此,我想听听你在拍摄和后期制作完成的过程中,是怎么来把握这三个故事的?

阿诺:我拍摄艺术家邓大非,断断续续差不多拍了有两年。开始拍摄都没有具体的拍摄计划,从北京出发到武汉,除了策划人其他艺术家我都不认识,上了高铁我跟大非才第一次见面。当时,我带了一个摄影师叫王涛,看到有可以拍的素材我就先叫王涛拍下来。我们第一次在高铁见面时聊天的镜头,在片子里还真的用到了,纪录片不像剧情片,有了详细的拍摄计划才开拍,更多的是一个方向和主题。但纪录片的素材就是需要多拍,到后期剪辑的时候就不用那么痛苦了。

祠堂部分其实是我家里那边发生的事情,在拍纪录片之前,2006、2007年的时候,我在我们家那一带就拍了很多老宅的图片,后来整理出一套作品叫《天井门》,好多还是用黑白胶片拍的,现在还有一些没冲洗出来。对于祠堂的题材,我关注得比较早了,只是那个时候还不知道怎么通过纪录片来表现,也没想过要拍纪录片,只是个人的一些敏感就把它记录下来了。到了2014年8月底,家里突然跟我说,祠堂需要重建了,正好8月初我刚拍邓大非,也是在重建历史命题,所以我就想到可以放到一个片子里面来了。

知道仁瑞寺是比较巧合的。2014年年底,我在北京的一个朋友,他是做品牌和平面广告的,这些年互联网的普及对这行影响比较大,所以他考虑很久选了好几个项目,最终决定用互联网做一个个人精神成果收集的平台,用文献的形式去做。当时他找到我聊这个项目的时候,我们一拍即合。正好我也在思考我纪录片的核心问题:信仰! 刚开始他想的项目比较简单,只是想用图片和文字记录,但我坚决说一定要用拍纪录片的形式。他怕成本太高,我说小团队就可以操作。之后我们和一个摄影师朋友,三人11月初出发,第一站到湖南长沙,拍了当地一些庙宇的现状。连续拍了几天,感觉都不是我们想要的内容,都停留在表象一直深入不了,但又不能太介入,纠结了一段时间,所以很矛盾。

我们一直以来的想法,是想在拍修行的方式上可不可以尝试出一种新的表达形式?后来在拍当地的寺庙当中,通过朋友介绍,认识了登瑞师,说他们的寺庙比较偏远,是比较有历史的寺庙,有好几百年了。当时我一听,这个有意思,可以深入了解拍摄。当天认识登瑞师我们就跟他入山了。我在路上就想,短时间内没有想到好的拍摄思路,就先按传统的来。之前想的拍摄方式是不需要采访,纯记录拍摄,一个镜头长时间记录,把镜头时间凝固在修行人的时间里,镜头跟修行人一起呼吸,后来事实证明,太冒进的想法需要有,但传统的方式也要保留。后来有了两版内容,现在看到的这一版采访比较多,观众相对比较容易理解,可能也是一种妥协吧,看以后有没有机会剪辑出长镜头的纯记录版。

陈家坪:我觉得你的电影具有比较独特的影像风格,镜头非常安静,有一种东方的禅意,可以感觉得到,你是一个对镜头语言本身有追求的导演?

阿诺:因为我是做摄影出身的,所以在视觉上算是我的强项吧。这个片子的拍摄不是在一个时间段里面拍完的,所以整体的影像风格有些不太统一。其实开始我也拍了很多运动的镜头,但随着拍摄的深入和理解,镜头语言才慢慢的清晰。前期拍了很多素材,在剪辑的时候发现很多都不太满意。就是因为运动的镜头太多,镜头分解得也很碎,现在看来很多都没必要。我觉得纪录片尽量在一个镜头里保持连贯性,镜头跟拍摄者保持在一个时间的空间里,才能体现出纪录片真正的味道。这样的表现也更客观,观众也更有时间去思考镜头的信息量。这是我第一次拍长篇纪录片,很多方面都经验不足。我去年9月份就拍完了,放了半年才去剪它。剪辑也是断断续续的剪,放了一段时间,重新看它,都有不一样的理解。现在离剪辑完有半年多了,我觉得还有很多需要修改的地方。

纪录片在视觉语言上能把控的地方很少,更多的体现可能是在构图上吧,光线的考虑也是很被动的,也是尽量在短时间内为构图服务,考虑层次或是氛围什么的,都是一些技术素质吧,造景更不可能了,有什么拍什么。做导演同时也是摄影有个致命的问题,在现场拍摄的时候,摄影更多的是怎么表现视觉语言,解决技术层面的问题,很难有时间再去考虑大体的结构问题,和事件本身的深层意义。这个我有很深的体会。

我的另一部纪录片《空雨》,拍了两次。现在你看到的片子是2014年拍的。2015年,空雨去了大理我们也去拍了一次,但一直没有剪出来。片中,空雨的生存状态在不同的地域也是有变化的,但这种变化要放到一个片子里面,我觉得整个素材的内容深度还不够,所以一直没剪出来。现在看到的《空雨》,更多的是刚好找到了比较符合他状态的语言,客观表现他的生存状态而已。但他整个人的思想和个人与社会问题都没有表现出来,留白的空间很大,现在更多的只是一个片段,需要深入的地方还有很多。至于片子的整个调性我是比较喜欢,可能我们的性格或是我们的世界观差不多吧,所以我拍摄这个片子一点压力都没有,心情一直是比较平和的。

陈家坪:你在拍片的过程中遇到过什么特别令人难忘的事情吗?

阿诺:这两年拍下来让我越来越感受到个体的渺小和尊重每一个个体的重要性。现在,在我们个体与社会问题当中,都容易受到人的社会属性的普遍影响,很难有从尊重个体出发去做作品。这是一个大问题,是没法解决的,也解决不了。

我们在大理拍《空雨》的时候,空雨每天晚上都要去摆地摊卖自己的cd。有一天晚上,空雨的手机被偷了,刚好我们的摄像机拍到了被偷的过程。小偷大概五十岁左右,看手法断定就是当地的惯偷。第二天晚上,我们召集了一帮人在原地等,这个小偷还真来了,我们一帮人就冲上去把他抓住了。空雨先给他看偷手机视频的截图,刚开始他还不承认,人挺淡定的,跟我们争执拉扯了一番,还说我们不懂江湖规矩,但后来他还是承认了。他再不承认的话,我们在现场的一帮哥们围了一圈,个个都手握拳头,咬着牙瞪着眼的,眼看就要开打了。这个时候,空雨处理事情的方式不一样,他说不要打不要打,好好商量,拦着大家,让大家不要激动。

空雨叫小偷一起到不远的小树黑暗处,商量了一会就放小偷走了。我们纳闷怎么就让他跑了呢,空雨回来跟我们说,小偷他回去拿手机去了,我给了他三百块钱,大伙一听都傻了。你也能相信小偷,我们都说小偷不会回来了,你还等他,空雨说不会的,他会回来的。我们觉得小偷不会回来了,就要散了。过了十几分钟,小偷回来了,空雨也真的是给了小偷三百块钱,让他走了。我们觉得这不可思议。被偷了东西还倒贴钱给小偷,大家都无法理解。空雨说小偷偷东西对他来说也是工作,大家都不容易,他不想节外生枝,这样咱们在大理才能呆下去进行我们的工作。

没去仁瑞寺之前我从来没有在寺院住过,我是第一次感受寺院该有的清净和出家人该去的地方。仁瑞寺不像别的寺院,香火兴旺游客满天飞的那种。我们匆匆忙忙行李都没带就来到了寺里,登瑞师给我们安排了一个三人住的房间。寺院就在山里的半山腰上,山里比城里冷好几度。南方没有暖气,被子还湿润湿润的,晚上睡觉特别冷。我们没有带行李,就将就住了一个多星期,没有刷牙、洗脸,搞得我们好像是到寺里逃难来了。

寺院人很少,师父六七个,居士四五个,我们几个是外来人,但大家都很和气。当天晚上,我们跟登瑞师聊了很长时间,大概了解了一下寺院的情况。第一天,我们先跟师父一起上早课、晚课,一起吃饭,看看他们的生活规律和周围环境,有合适的就顺便简单的拍拍。第一天了解下来以后,我就有了一些想法,表现仁瑞寺还是以群像的方式比较合适。从一个修行场域的历史角度去客观呈现修行人简单的生活起居,跟片子第一个祠堂重建适应历史变化的部分形成呼应。有了这个方向后就是怎么拍了。我们拍摄没有碰到什么大问题,大家就是一起生活,他们做什么我们拍什么。有意思的是心静师,他特别爱看电视,每天吃饭都捧着饭碗边吃边看,每天看的还是那几张光盘。光盘是八十年代的香港片,他不觉得烦,每天都看得很开心。这让我想起我中学的时候也是这样,每天放学捧着饭盆在学校的食堂看电视。饭堂为了招揽学生,经常租电影光盘回来放,我就是在初中的食堂里培养起喜欢电影的爱好,并走上了这条路的。

我们拍完《回家之路》回北京整理了一些素材,发现素材量还是不够。过了一个月左右,我们又去拍了一遍。第二次拍的镜头感更准确一些,能不用滑轨的尽量不用,拍的大部分内容都用脚架固定镜头,这样镜头感更容易体现修行的安静。也是因为有了第二次拍摄,我们才拍到了禅意师更真实的一面生活。我们在拍摄的时候,禅意师愿意有一些调整和配合。2015年,登瑞师告诉我们,禅意师圆寂了。我听到这个消息觉得不太相信。我们拍摄的时候,他的身体挺好的。所以这个记录片对仁瑞寺还是很有一种特殊的意义。

陈家坪:你是哪一年来北京的?从什么时候开始拍摄纪录片作品?

阿诺:2004年,我路过北京到大同去工作,那是我刚毕业的第一份工作,也是第一次到北方。我什么人都不认识就到那边去工作了,环境很陌生,对很多东西都觉得新鲜。第一次见到地上的结冰,我还以为是水泥呢,朋友都笑死我了。工作不到两个月我辞职了,呆不下去。后来的半年多时间,我边工作边玩跑了好几个城市,先到大同,西安,金昌,过了年去了东莞虎门,后来到了武汉跟朋友开了个摄影工作室,开了几个月没有赚钱就干不下去了。2005年6月15号,我来到北京。我记得比较清楚,因为我来北京的第一个工作是去正黑广告公司当学徒,我18号报到。正黑在当时摄影圈还是挺有名气的。

我交了一千块钱的学费,学费一交我就没有什么钱了。还好我同学那个时候在北京,我就去投靠他了。他跟一个画国画的朋友一起住,也是我们广西的叫莫宝,他比我们提前一年来的北京,住在劲松的松榆东里,我们三人住在一个十几平米的一居室里。除了吃饭都没什么钱了,但我们三人还是很开心的。我记得第一天到北京我同学就跟我说,北京坐公车都不用花钱,随便可以逃票。我心想,首都北京有这等好事。后来他带我去坐了300路,等着人多的时候上车就往后门跑,售票员没问我们要票,就这么混过去了。第一天,我同学就带我去了798随便逛逛,当时798没什么人,也没几个画廊,没几家开门,我也不太理解当代艺术。正黑的合伙人老三工作室也是在798,我经常要到他的工作室去拍东西,有机会看了各种展览,就这样我开始了我的艺术道路。后来莫宝介绍一个在宋庄画油画的大哥,2005年年底的时候我就搬到了宋庄。之后我跟莫宝一直是很好的朋友,同学后来出家了,出家那一天他还特意给我打了个电话,到现在一直没联系过。

我第一次拍记录片,应该是在读大学的时候。大学最后一个学期,我借了学校的一台松下摄像机,是用磁带的,型号好像是M9000,我记得太清楚了,它是学校唯一的一台摄像机。我借了差不多一个学期,学校也没找我要。平时没事,我就拿来东拍拍西拍拍,大部份是拍同学们的一些生活。我没有什么计划,因为是最后一个学期了,只是想把同学们准备要毕业了的一些状态记录下来。现在回头看,这个片子对我来说还是很有意义的。这个片子不只是我拍,平时同学没事也拿来拍,有时候也拍我。

《回家之路》是我的第一个长篇纪录片,拍了两年多,到现在还不算完成。我做片子的速度比较慢。最近半年,我一直在忙《艺修》自媒体的项目,是关于当代艺术和个人修行的纪录片,是一个互联网视频内容的公共号。这中间也在立项一些电影项目,纪录片有两个项目在准备,一个是社会断层方面的,同时也在探讨什么虚构什么是现实。一个是环保类的。都处于在找钱的阶段。导演这个职业更好的方向肯定是电影,但电影是一个比较工业化的体系,考虑的因素和影响的因素很多,它是社会比较认可的平台。纪录片相对比较个人,自由的空间更大,我自己觉得理想的状态是在两者之间平衡发展。

(编辑:夏木)