采访者:罗皓菱

被访者:李敬泽

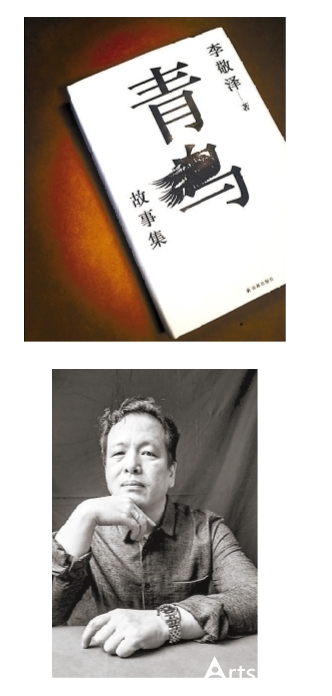

很难向读者解释《青鸟故事集》是本什么样的书,它既是散文,也是随笔,也像小说,还像论文。如果说整本书贯穿始终都在讨论中国人从古代到现代如何面对“外来者”,如何处理“异质”的文化经验,他的写作本身也给我们现有的写作带来某种“异质”的冲击。

《青鸟故事集》所写的是外国人在中国的故事。时间跨度由唐代到现代。李敬泽钩沉索隐,将细密的历史、考据与想象和幻想与理论和批评熔于一炉,展示了他作为一个兴趣广博的读者、作为批评家、作为文体家、作为考古者乃至侦探的复杂面相。

李敬泽是中国著名的文学批评家,但他在文学批评上的显赫名声多少遮盖了他作为一个写作者,一个独具风格、颇具探索精神的文体家的成就。《青鸟故事集》可谓李氏文体的一个重要标本。

记者:《青鸟故事集》刚刚由译林出版社出版,我们知道它的法文版也将面世,这本书讲的主题其实是“村里来外人了”,中国人从古代到现代,如何面对陌生人,如何认识远方,当陌生人进门时,双方看来看去,一个相互充满误解和想象的过程就由此展开了。所以,两个版本的同时面世其实蛮有意味的。

李敬泽:《青鸟故事集》的主体部分2000年曾以《看来看去或秘密交流》为名出版。那时,这是一本小众的书,只在一些有特殊知识兴趣和文学趣味的人中间流传,后来也从未再版。十多年前,有法国出版社注意到这本书,购买了法文版权。最早的译者是法兰西学院的院士,但老先生不久去世;第二位译者接手翻译,两三年后,连人带译稿消失,至今下落不明。第三位接下来,我都想为他到雍和宫上炷香了,结果终于平安地完成了翻译。法文本将于近期出版,这让我想起了还有这本书,于是在《看来看去或秘密交流》基础上增补了一些内容,形成《青鸟故事集》出版。你说这本书谈论了如何面对陌生人,这可能也是法国人对此书感兴趣的原因,它是一本“误解小史”,在中西之间、在陌生人之间,误解是命定的,充满创造性,也充满谬误和悲剧。其实任何理解都是通过误解达成的,我们都是在这样隔着无边的肚皮互相猜测,大到不同的国家、民族、文化,小到人与人之间的关系。

记者:你为什么对这种“误解”这么感兴趣呢?

李敬泽:这本身就很好玩啊。另外一个很重要的原因是,虽然今天是一个全球化的时代,大家天天在电视上、微信微博上谈论世界、谈论美国、谈论一带一路,但实际上,我们还远远没有走出古人的境遇,很多时候我们未必比古人高明。在这个全球化时代,我们依然处在一个被误解深刻地分裂着的世界上,如何达到尽可能接近于真的相互理解,并在这种理解中扩展我们的自我认识,依然是一个极大的挑战。

有一本书叫《美国精神的封闭》,美国人现在不打算理解别人。中国作为经济全球化的维护者甚至主导者,我们必须保持中国精神的开放。有一度,一讲中国的传统、中国的精神、中国的历史,人们就会说这是封闭自足的。我觉得不是。中国的历史太长了,我们的历史太复杂了,清代也许是闭关锁国的,汉唐不是,宋代也不是,即使是明清情况也不是那么简单。中国精神从没有完全封闭过,我们的传统保持着一种开放性,保持着面对异质经验的好奇,这个过程当然充满了想象、幻想、误解,也充满了谬误,充满了戏剧性的情节,充满了阴差阳错,充满了愚蠢,但是在这个过程中,也实现了伟大的创造。

中国的传统和精神是很复杂的,是一条大河,其中始终存在生机勃勃的开放热情,一种想象和认识陌生事物的心智能力,直到现在,这依然是非常非常宝贵和重要的。当然,《青鸟故事集》不是一本历史书,历史学家一来我肯定要完蛋。这是我个人对历史的认识和想象,而且在根本上它面向当下,面向我们的此时此刻。世界的改变在某种意义上只是表面的,现在我们有互联网,我们有飞机,但是,你看看《青鸟故事集》,你就会觉得在有些问题上,我们和我们的祖先,甚至和唐代,都还没有太大的差别。比如,唐代的时候我们一见到波斯人,就觉得波斯人一定是很有钱的,如果没有钱一定是在装穷。我们想想,大概七八十年代的时候我们还是这么想的,老外一定是有钱的。有趣的是,现在,很多外国人也这么想象中国人:中国人都很有钱。这样的想象机制一直延续下来。

记者:这种“误解”很多时候是一种双向的,一方面我们要保持中国精神的开放,另一方面在我们的文化中似乎现在也存在另外一种极端,就是“洋大人”心态,比如在文学判断上,就感觉和电视剧鄙视链一样存在一个鄙视链,看不起本土的原创文学似乎不是一种个别现象。

李敬泽:一到年底,各种图书榜单就出来了,有些你一看就知道它的逻辑,它的逻辑就是刷护照,外国的最好,然后依次是台湾、香港,最后才是大陆,这在某些场合下甚至是一种“政治正确”。一些人真的以为自己生活在纽约或伦敦,反正不在中国。我们当然要以开放的心态面对外国文学,但是,这里涉及的是你能不能对自己有一个起码的公正,或者说,你的主体性在哪里。每一个读者当然有权利读自己喜欢的,但是作为一种文化机制,如果你的选择和判断比纽约或巴黎还“洋气”,这未免变态吧。在我们这里,这种变态有时成了常态,还沾沾自喜、顾盼自雄。

记者:本土的文艺作品总是比“外来者”要承受更多的挑剔。

李敬泽:是的。李安的《比利·林恩的中场战事》在美国没有那么高的评价,在我们这边一片好评。我们称赞的很多东西其实是和我们不相关的,不相关的时候称赞是容易的。但是你如果看《我不是潘金莲》,它和你相关,你很容易对它苛刻。一个作品在进入不同的文化语境时会过滤掉很多东西,这些东西恰恰牵动着读者的复杂经验、具体的历史和现实内容、矛盾的情感和冲突的价值立场,而到了另外的语境下,大家就感受不到这些。

中国读者很少争论外国作品,因为说到底那个故事不是你的,你只是个旁观者。所以,当我们说外国文学作品这么好那么好时,你得知道,你的判断是有条件的、有限度的,是个他者的判断。而如果你读了一脑子外国文学,从此就看中国小说哪儿都不顺眼,那只能说明你真是被他者化了,你把自己放在了一个哪儿都不是的地方,不是外国也不是中国。在中国,一个站在这里为这里的人们写作的作家,他经受的考验远超过任何一个外国作家,因为每个人、每个读者都是够格的、固执的批评家,你在讲我的故事,所以,我有不同看法。这恐怕也就是《比利·林恩的中场战事》在美国不受欢迎的原因,因为美国人觉得这个故事有问题,而这些问题说到底不是我们这些中国观众的问题。我说这些的意思是,任何一个作家能在本土语境中成功都是更艰难的,也很少有一个对自己负责、有起码的自信和自尊的文化机制会对本土的文化产品采取一种轻率傲慢的态度。当我们面对一本外国小说,你说它好,这跟你说一本中国小说好,是很不同的两件事。当你看一本中国小说时,你是带着你的全部血肉相关的经验来判断它,这和你喜欢匈牙利的山多尔恐怕不是一件事。

记者:你在这本书中对待历史和知识的态度如同博物学者、考古者和侦探,你的家学就是考古,童年时在堆满陶罐的库房里奔跑。你关注细节,比如那些近乎不存在的边缘人物,比如唐宋的物质生活,比如明代的钟表,比如鸦片战争中的中国人翻译。你在这些细节和边缘中以考据和想象去建构种种神奇的故事。

李敬泽:我们的现代意识是由很多看上去不相关实际上在底部相联的东西共同建构起来的。考古学在19世纪开始兴起,它和现代历史学的发展相辅相成。我们过去对历史的认识主要靠文献,但书写有一个问题,它常常只留下当时的人们认为值得记的事,所谓的大事,那当然首先就是帝王将相了。但人们以为的大事真的那么重要吗?皇上宫里的烂事儿真的那么重要?你换一个眼光看,人们的物质生活,女人和男人的食物结构,衣服是什么布料,在哪儿生产、怎么生产、如何流通,这些日常的、构成所谓“大事”之基础和条件的事物才是真正重要的,是在底部推动着历史的运行。

所以,19世纪兴起的考古学特别关注通过物质遗存的挖掘考辨,建构古人当时的基本生活场景和状况。对考古学家来讲,别人可能觉得挖个大金疙瘩他会很高兴,其实他并不高兴,他不是盗墓贼,金疙瘩古今都差不多,没什么价值,他可能特别希望把厨房挖出来,或者一个6000年前的普通民居,因为他能够通过这些有限的材料、蛛丝马迹,通过分类比较和推论,重建古人的生活,获得确切的知识。

19世纪各学科的进展都有一个科学基础,考古学、博物学是这样,19世纪的文学也是这样,为什么那时会出来一个现实主义?当时作家的思想方法根本上也是从科学来的,他是用一种博物学的方法看待社会。为什么侦探小说到19世纪后期兴起?我们看福尔摩斯的方法,实际上也是考古学的方法,他掌握的材料也极为有限,就是一个鞋印,然后一步一步根据经验和逻辑推导下去,建构起一个罪犯,抵达事物的真相。当然,现在看,这些方法都各有它的问题,但我个人喜欢这种充满侦探和考古学乐趣的方法。

今天,我们面对的世界是过于丰盛了,信息过剩如同洪流。但其实你要想真的对某一件事有超出新闻水平的认知和理解,你就会发现,有效的信息其实也是极少极少的,你依然需要钩沉索隐,你可能永远不能抓到那个绝对的真,但这个过程充满了一种冒险的乐趣,一种心智上的冒险,一种想象力的延展。就像在《青鸟故事集》里,你面对一个庞大的历史,然后你进入细部,推敲细节,去探寻在阴影下的那些更恒常的因素,去辨认那些小人物、影子式的人物,照亮他们,他们的活动所呈现出来的景象远比史书提供给我们的复杂的多。

记者:这种趣味和你的家学有关系吗?你在跋里还提到了布罗代尔?

李敬泽:不仅是布罗代尔,还有马克思,还有福柯,当然,可能还有福尔摩斯、博尔赫斯等等。这个趣味、或者说这种眼光和方法在中国传统中也有悠久的渊源,比如类书、笔记,十几二十年前,我那时闲得发呆,《太平广记》、《太平御览》、唐宋笔记丛刊、清代笔记丛刊,差不多翻了个遍,翻也是闲翻,很多看了就忘了,但是,你可以从中浸润出一种趣味,一种在偏僻处看出意思和意义的方法,这种路径对我来说可能是根本的。

记者:在本书里面写到了很多人物,清少纳言、两个雷利亚、利玛窦、马尔罗等等,很多小人物几乎是第一次被指认出来,同时文中也虚构了很多人物比如老错等等,这些人里面哪个最贴近你自己?

李敬泽:你知道,宋画很好,但是宋画的好在哪儿?我听到一个画家说得特别好,他说宋画的好在于你在宋画里看不到画家的眼光,你看到山在那儿、花鸟在那儿,甚至《清明上河图》里那么多人在那儿,但是你无法感觉出张三李四马远范宽张择端的存在,一切就好像是被无名之眼凝视着。我觉得这确实是宋画,哪怕是一幅小品,你都能感受到的境界。这个境界太高,我是心向往之但做不到,我但愿有一天也能做到你觉得好,但是从中也感觉不到李敬泽这个人。这个自我隐藏的过程当然很快乐。

记者:《青鸟故事集》这名字有什么含义吗?“故事”是不是就是你在写法上的一种自觉追求?

李敬泽:写法上我没有什么深思熟虑的规划,至少当时是那样。《青鸟故事集》出来之后,总有人问我,你这是啥呢?是散文呢,还是随笔呢,还是非虚构,还是小说,还是论文?我说你为什么非要搞清楚这件事呢?这件事很要紧吗?当你到菜市场买了一块肉,你一定得知道它是猪肉还是羊肉还是鸡肉,否则你没法吃它。但是当你拿到一本书的时候,你是不是也一定要搞清楚它到底是小说、散文,还是别的什么,否则你就心里不踏实?我想确实有很多人是这样的,他们希望搞清楚。是一个小说,我就按着小说来读,是散文,我知道什么是好散文,我就按照散文的尺度来判断。这实际上隐含着作者和读者之间的一系列约定和惯例。但就我个人来讲,从写作上说,不管是十几年前,还是现在,我越来越爱做的一件事,就是让你搞不清楚,拒绝那些约定和惯例。我也有我的道理,这个道理我可以找很多大人物来做后盾,假如这里坐着庄子,我们的记者一样会问,庄子老先生你写的这到底是小说,是散文,是哲学著作,是论文,还是什么?这也会把庄子问疯掉。我们现在这样的分类,像抽屉格子一样的分类,是现代文学以来建构起来的。但我们中国文学有个更伟大的传统,我把它叫做“文”的传统,这个文的传统是很难用虚构还是非虚构,小说还是散文这样来分类的。正如《庄子》,正如《战国策》、《左传》,正如《史记》。

这个“文”,是中国文明和文学的根底,它既是体也是用,既是道也是器,非常重要。所以你看,中国文学两三千年,每到山重水复,就要回到这个传统源头上去,放下、再出发,重新获得活力。现在,在我们这样一个互联网的时代、新媒体、自媒体的时代,下围棋都下不过智能机器人的时代,这样一种“文”的传统,是有着复兴、复活的可能,它向我们敞开了很多新的可能性,其中包含着认识和表现的巨大自由,充沛的活力,还远远没有被我们充分运用。所以在可预见的未来,我可能都会向着这个方向去。

(实习编辑:王怡婷)