作者:刘科

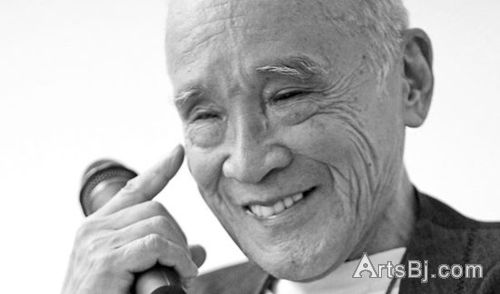

日本“国民诗人”谷川俊太郎

采访者:记者

受访者:谷川俊太郎

没有任何装饰的短袖T恤,没有任何图案的运动裤。这位朴素如同邻家爷爷般的老先生,是被宫崎骏、村上春树等人一致推崇的日本“国民诗人”谷川俊太郎。

82岁的谷川俊太郎与作家大江健三郎、建筑师安藤忠雄、导演宫崎骏等日本战后崛起的一批艺术家代表,在各自艺术领域均取得了瞩目成就。他们目睹战争和死亡,接受日本战败与重新建设,经历经济奇迹。然而,谷川俊太郎又似乎是他们中的一个异类,他“不关心历史”。

从上世纪70年代末至今,谷川俊太郎来中国已有十多次。近年,他成为中国诗歌界的红人。2010年秋,他应北岛之邀参加香港中文大学主办的“国际诗人在香港”活动;2011年12月,他和中国诗人牛汉一起,被授予中国民间诗歌奖“中坤国际诗歌奖”;今年8月30日,他再次来到中国,在上海、杭州、北京等地做了诗歌朗读交流会。

朗诵诗歌时,谷川俊太郎需要戴上老花镜,但是室内的光线对他而言还是太暗了,所以有人在旁边用手机为他打光。

他读一首叫《自我介绍》的诗:我是一个矮个子的秃老头/在半个多世纪之间/与名词、动词、助词、形容词和问号等一起/磨练语言生活到了今天/说起来我还是喜欢沉默。这是谷川自画像式的生活写照。他的声音,既不高昂、也不低沉,听上去甚至不像朗诵,而像一个老者在平缓地叙述一个曾经的故事。

到了签书环节,谷川俊太郎从自己随身携带的包中一一取出笔、印章以及印泥,摆在桌子上,仿佛武士取出他的刀。他的签名,是一个一笔一画写下的“俊”,然后由边上的工作人员帮他把印章盖在名字下面。在他的要求下,合上书本前,必须铺上一张纸巾,这是为防止笔墨和印泥染到另一页纸上。

“在日本,诗人之间相互朗诵是不可能的。因为诗人很独立。但今晚这么多中国诗人歌颂我的诗歌,很感动,也显示了中国诗歌蓬勃旺盛的原因。”谷川俊太郎说。

诗歌写作与坐禅类似

时代周报:你的父母都是知识分子,家族是否影响了你的诗歌创作?

谷川俊太郎:我父亲年轻时写了很多诗歌,我母亲虽然不是专业的钢琴演奏家,但也非常优秀。因此,诗歌和音乐对我的影响从小就有。我小时候一直认为,音乐远比诗歌重要,如果没有音乐,我会活不下去。

我的诗歌避免抽象语言,这和我父亲有关,他虽然是哲学家,但从来不使用艰涩的术语,而是用自己的语言将一个哲学概念阐释清楚。我是有恋母情结的独生子,克服“恋母情结”是我的一大课题。第一本诗集时,还没有太多探讨爱。从第二本诗集,我开始经历恋爱、结婚,探讨爱的次数越来越多。我是通过对女性的爱,和这个世界紧紧相连的。

时代周报:你很欣赏美国诗人加里?斯奈德的生活方式,斯奈德长期生活在内华达山脉的山林之中,远离现代文明,还在京都相国寺修禅十余年。你的一些诗歌也被认为有着禅意。佛教或者说禅宗是否影响了你的诗歌创作?

谷川俊太郎:直接的影响没有,但我的诗歌写作状态跟坐禅类似,至少在进入写作状态之前的那种瞬间态度和“禅”很接近。我写作的状态是把我自己完全放空,当我把自己的肉体变成一个空壳后,语言就会降临。

时代周报:你常年与历史和政治绝缘,也一再表示,不关心政府、历史、时代。这是否意味着谷川先生是一个无政府主义者或隐遁主义者,还是说这是一种刻意保持的姿态?

谷川俊太郎:我有想隐遁的心态,这不是一种逃避。我从小不喜欢人群、社会,厌学,国家这个概念我也不喜欢。当然作为社会一员,完全脱离社会也是不可能的。我尽可能和社会、团体保持适当距离,我在日本跟诗人很少有交往,基本上是独立的。我认为诗歌的语言是一种无政府语言,只有超越这个时代,或者摆脱这个时代,才能够成为一种新的语言。

时代周报:你怎么定义“诗人”?怎么定义“好诗”?

谷川俊太郎:诗人用的语言和日常生活里的语言大多一样,比如红色,红色的蕃茄酱就是生活,而赤子之心就有诗情的意味——我把那些既能描述日常又能体现诗情、能如此运用语言的人称为“诗人”。至于好的诗歌,要应具体作品而言,一首诗有各种各样的方式,好诗歌要能够带给我感动,这是第一条。诗歌是来自灵魂的虚构的存在,我喜欢不需要语言的活着,喜欢语言落下帷幕之前的那个世界,喜欢无法用语言表达的感动,比如风景。

诗歌的根源是沉默

时代周报:很多中国读者对日本诗歌的认知还停留在俳句上。你在当代日本被称为唯一的“国民诗人”,你怎么看待自己作品的流行?

谷川俊太郎:为什么日本人会喜欢俳句?因为俳句是一种沉默的形式。在这方面,我与日本普通国民心意相通。我认为诗歌的根源就是沉默,包括现代诗。我是在这种意识下进行写作的,一直到今天。

我被说成是“国民诗人”,说明我有很多读者,从小孩到老人,各个年龄层都有;还有一个缘由,就是我的很多作品被收进了各种类型的教科书。之所以得到这么多读者的共鸣,大概是因为我把日本人独有的感受性通过语言表现出来了,日本人不爱说话,更多地通过心灵感觉你在想什么做什么,日本人倾向于简洁朴素,这是日本人追求的美。

时代周报:在六十多年的写诗生涯中,你的风格有刻意变化吗?

谷川俊太郎:在漫长的写作生涯中,我在有意识地寻找变化,我在同时尝试多种诗歌写作的风格,打个比喻,打乒乓球的时候,有旋球的、快球的、有打削球的,有多种多样的打法,我的写作也是如此,比如年轻的时候我曾极力掩饰自己的童心,但随着年龄的增长,我想通过我的肉体我的思维把它找出来,所以60岁之后我写了很多童谣。

时代周报:写诗是为了清理自己的情绪?

谷川俊太郎:写诗是解放自己被压抑的情绪,当这些情绪变成诗句的时候,就会有一种被解放的开放感。但诗歌与个人情感无关,如果要用感情的话,我写不出来。

时代周报:写诗不用感情,那用什么呢?

谷川俊太郎:人在悲伤的时候是写不出悲伤的诗句的,所有情感都需要超越后方能成诗,所以我在写诗时用的是“感动”而不是“感情”。

时代周报:为了保持旺盛的创造力,你现在还会不会去爱一个姑娘?

谷川俊太郎:爱在,心就不会如枯井。

时代周报:请谈谈你的日常生活。

谷川俊太郎:与普通日本老人的生活类似。佛教有过午不食的说法,我现在是每天只吃一顿晚餐,早上醒来洗漱过后,我不吃早餐,只喝蔬菜汁,然后头脑中会出现一些诗句,我打开电脑把它写下来,然后处理一些信件。中餐我通常不吃,晚餐吃一顿主食,一般会在晚上十一二点睡觉。

快乐地等待死亡降临

时代周报:一直以来,你都主张要漠视自己身份、抛弃自己的身份。

谷川俊太郎:无视自己的时候,才能写出更好的诗句。在实际生活中,我首先关注的不是我自己,而是他人。“自我”对我来说,是一种障碍。

时代周报:8月30日,诺贝尔文学奖得主、爱尔兰诗人希尼去逝了。你今年82岁,怎么看待死亡这件事?

谷川俊太郎:我对死亡有几种体验。第一种,是在我母亲过世的时候,那时候我还小,对于带走母亲的这个叫做“死亡”的东西,感到非常恐惧。第二种,是东京遭遇空袭,大家都躲进防空洞里,我却跑出去看到美军的飞机飞过我的头顶,我觉得这个会带来死亡的东西怎么这么好看。第三种,是我外祖父过世时,我触摸到了他冰冷的尸体,这是我第一次切实地感受到死亡。

日本自古就有物哀的观念。在日本传统文化中,死亡是件自然的事,现在我慢慢体验到了死亡的接近,对于死亡本身我并不害怕,对死亡到死亡的过程倒有些兴趣,所以,我对死亡是怀着快乐地等待降临的心态。日本人信仰的是,静定地离开这个世界,我的父亲就是这样去世的,睡了一晚就过世了,76岁。

时代周报:很多中国作家在成名之后慢慢写不出来了,你从事诗歌创作已经60多年,动力来自何处?

谷川俊太郎:我之所以一直在坚持诗歌创作,是因为我很快就厌倦了我昨天的写作,同时我也厌倦自己,对自己过去的写作产生怀疑——是不是还有其他的写法,是不是还有其他的诗歌等着我去写?这跟我的生存观念是一样,我总是希望,明天比今天过得更好。

时代周报:有没有觉得幸福的时刻?

谷川俊太郎:此刻。

(实习编辑:李万欣)