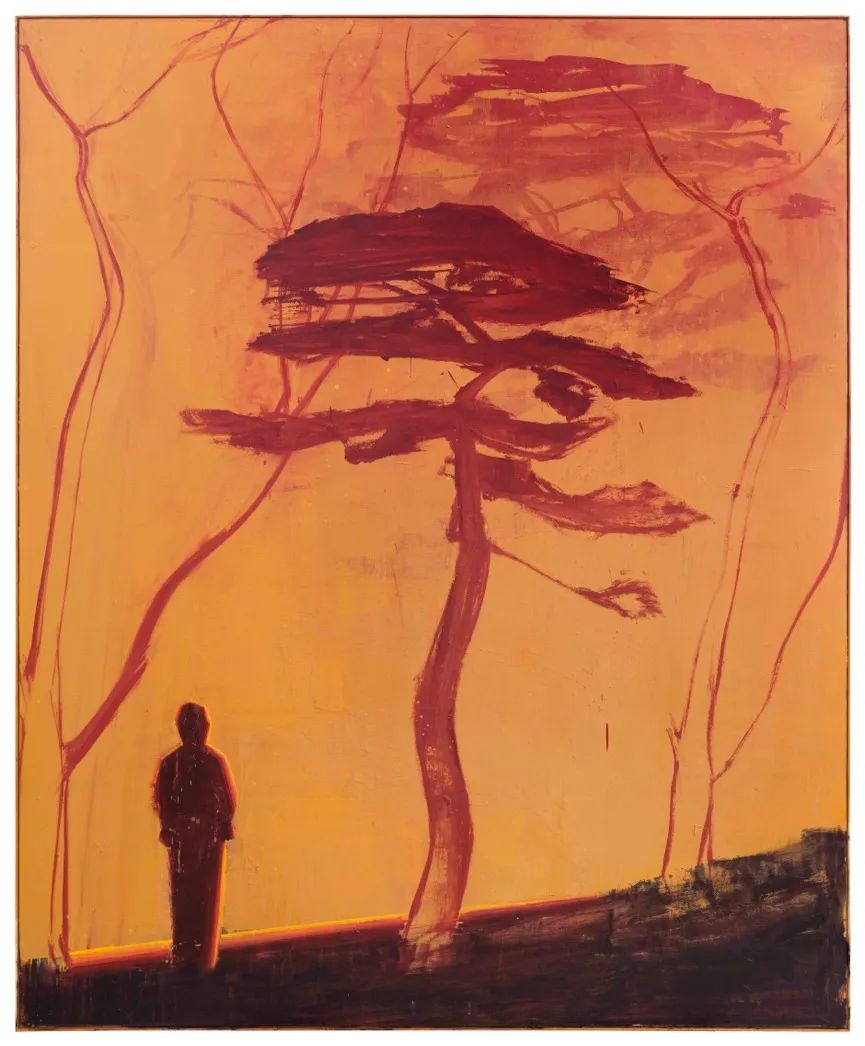

《问》,布面油画, 245 x 300cm,2018 图片提供:三远当代艺术中心

采访者:胡涛

受访者:马轲

在中国当代画家中,马轲独树一帜,难以定义。数十年来,他从情感与智识层面进入绘画,通过与二十世纪现代绘画大师的对话,拓展自身绘画语言的复杂性。英国评论家凯伦·史密斯在《杯弓蛇影》的文章里称马轲为中国第一个真正意义上的“现代主义画家”。

童年时,《芥子园画谱》与拉奥孔雕塑的形象同时进入马轲的视野,淄博启蒙、非洲支教、欧洲游历、央美研习,复杂的经历与多源头的精神资源,预示着他注定要在多重视角中展开绘画之路。

1997年,马轲在天津美院任教,在一片混乱的认知积累之后,他发现自己掌握了“写实绘画的秘密”并开始尝试不同的绘画语言的实践。

马轲意识到,绘画不仅“止于技”,更须“进于道”,绘画是一种技艺,更是一种认知。

然而,“止于技”仍在中国大行其道,在马轲看来,中国绘画学了西方两百年,仍被挡在塞尚的门前,对绘画的认识依然停留在艺术工具论的层面。

“马斯克要做事情,他脑子里得有多么宏大的一个‘想象的模型’。他对未来的幻想,来自一个抽象的世界观。相比之下马云的世界观是‘写实’的。”

马轲认为,脱胎于农业文明的中国传统绘画,是产生在一个讲求天圆地方、阴阳五行、眼见为实、学以致用的美学体系与社会评价体系里的“浮表感性模式”,无法以理性力量突破“自然主义”的枷锁,因而始终无法完成真正的现代化。

马轲试图在自己身上克服时代、身份甚至地域带来的限制,将绘画道路作为自我现代化的进程,寻求“在这个时空中的位置”。在近年来的绘画探索中,他正在慢慢尝试自己的“绘画模型”。这是一条孤独且模糊的道路,需要用作品慢慢实践。5月18日在三远当代艺术中心开幕的最新作品展《马轲》,集中了展示他的最新思考。

在马轲的系列画作“骑马上虚空”中,命悬一线的骑马人行走在黝黑的森林里,手持一个喇叭或望远镜,抬头望向头顶飘渺无穷的宇宙。马轲就像这个骑马的人,越过一切的边界与潮涨潮落,孤独地朝向“虚空处”进发。

“我眼前的世界,本质上是语言,语言的本质是抽象。这句话是核心价值,胜过我所有的画”。

像一个怀揣着巨大秘密的人,他的话语倾泻而出,试图提供一种根源性思考,并急于获得倾听者。

艺术源于抽象 并非源于生活

记者:我看到你简历中的一句话,“由于祖父辈对绘画的兴趣,《芥子园画谱》与拉奥孔雕塑的形象在马轲童年时同时进入他的视野。”这是一个特别有意思的情况,在你童年时,同时有两种文化的源流向你涌过来。1990年你考入天津美术学院学习的是西画,之后进入中央美术学院研究的又是传统艺术,你如何思考这两种文化传统对你的影响?

马轲:现在想想都比较混乱,我凭着纯粹的感性和热爱来学习绘画,但直到我大学毕业三年后,大概到了1997年,我感觉对写实绘画有了一个理解和掌握,好像我才真正用脚踩住了一块石头。

我学的是西画,完全是西方文化的东西。我举个例子,哥伦布发现了新大陆,有时候我们会用郑和下西洋来做对比。郑和的船很大,人很多,钱也很多,但是结果就是哥伦布发现了新大陆,而郑和发现不了,原因是什么?往往我们会用背后的制度的优劣来做解释,但非常关键的一点是,哥伦布的头脑里有一个“球体”的概念,他对我们所存在的世界是一个“球体”的观念,这个“球体“的抽象概念不是生存经验,因为我们在生存中是感觉不到的,我们想象不出来一群人是粘在一个球上,漂浮在空中,这样一种对时空的认知。哥伦布这个抽象的球体概念,是他发现新大陆的一个决定性因素。

由此谈到中西方绘画的区别,我们中国传统的绘画讲求我们眼前所能看到的东西,眼见为实,而西方绘画的根本区别在于,一开始就认为眼前的世界是一个幻像,我要想象和制造一个“模型”来对应这个幻像,而我在建这个模型和画你的时候,不是以你为准,而是以我的思维方式和抽象模型为准则,也就是从一开始我的艺术跟这个客体就是平行的。

记者:但是西方绘画也有写实主义和自然主义,并且存在了相当长的时间,直到被现代主义打破。

马轲:对,以乔托为代表的写实主义持续了4、5百年,写实这个概念,其中有透视的概念,解剖的概念,光影的概念。写实并不是以客观的你为准则的,它是以我的观看模式为准则的,实际上是一个制像术,或者说我只是画了看你的一个局部或一个瞬间,只是我们不会怀疑这个局部不是你,如此而已。所以当摄影出现的时候,大家就发现,原来写实本来就是人工摄影,其实照片也是摄取你的一瞬间,而观看本身是无法在一个瞬间停住的。因此毕加索试图打破“影像”的束缚,更深刻的接近观看的真实。

记者:他的立体主义理念主要是受了塞尚的影响。

马轲:塞尚绘画的题材是苹果、少女和圣维克多山,但是成就塞尚的是“眼前的世界由球体、椎体和圆柱体组成”的观念。我们中国人很容易理解他画苹果,但很难理解他的“球体”观念。因为苹果在现实中显而易见,而“球体”的观念是理性和抽象的。就像现实中并不存在一条没有宽度的“线”。“观念”源于抽象的能力,与现实是平行的。

面对自然,每一种解释和每一种“建模”都不是最终的真实,都是浮动的。任何一种绘画模式有自身的盲点,在交流中才能拓展。

《姿式》, 65×80 cm, 布面油画, 2020 图片提供:三远当代艺术中心

西方文化首先获得了一个全球俯视的视野

记者:毕加索和高更崇拜非洲的原始艺术,梵高欣赏日本的版画艺术。

马轲:当毕加索看到非洲艺术的时候,好像是一个文化系统看到了另一个文化系统,原因就是每一个绘画模式越是发展到完美的阶段,越容易暴露自身的盲点。比如安格尔的画,既没有非洲雕塑强烈的形体感,也没有东方绘画里线条的飘逸感,它越发类似于一个机械的工匠式的作品,所以当它看到另外一种文化模式的优势的时候,它就会拓展。但是很难发现一个东方画家或非洲画家能够反过来吞噬毕加索。他为什么可以拿你的东西,你却拿不了他的东西,这是一个角度问题。西方文化体首先获得了一个全球俯视的视野,俯视很重要,这种发现是主动的。

中国传统文化建立在农业文明的感性模式之上,中国传统绘画历经千年,几辈人共同建立了一个绘画模型。这个绘画模型本质上是符号化的自然主义,符号的本质是意象。

记者:中国传统艺术给予你的艺术营养和精神资源是什么?

马轲:我在央美学了五年的中国传统艺术,主要内容是到全国各地去看艺术品原作。中国艺术从几千年前一直到现在,在形式上有变革,审美上有变化,但在总的认知模式上没有太大变化,基本以象形为主,关注形态,活灵活现的动态。西方绘画到了文艺复兴的乔托是一个节点,从乔托开始,强烈的理性认知成为写实主义绘画的一个支撑。但是中国传统绘画一直处在感性的范畴里面,我们讲究感性的天才和才华,是一个朴素的认知世界的模式,它产生于农业文明,是一个浮动的、感性的、唯美的系统。

但是从前的世界是由地理隔离的,所以它在封闭的环境里发展了两千年的时候,它极其精致也极其完美,但它也出现了自己的盲点,比如在我们的传统绘画里,天空永远是一块留白,没有阴影,也没有光线。当然我们可以说,我们绘画的意境深远,给得虽然少,你可以脑补,但是你有能力给更多吗?你一直就是画世界看上去的样子。所以我们一直摆脱不了自然主义、模拟和象形。

西方文化从感性模式发展到理性模式、认知模式,它有多个层面,但我们基本就是一个非常精致的农业文明所产生出来的感性模式,我们基本是在这个逻辑里来谈论绘画。这也不是我们人为选择的,这是自然而然形成的。

“中学为体,西学为用”、“师夷长技以制夷”,“学以致用”是我们一贯的学习方式。我们只要有用的那一部分,艺术也是一样,但是重要的恰恰是没有用的那一部分,当你不理解没有用的那一部分,你有用的部分也就变形了。

日本“脱亚入欧”的逻辑就是,我不是亚洲人了,“我是谁”这个关于“体”的问题发生了根本的改变,这是相当大的想象力和野心,如果你跟一个中国人说“你不是中国人了”,他肯定说你傻了。因为到现在我们也不能理解这个事情。我们的逻辑是“中学为体,西学为用”,也就是“人”不变,其他的都可以变。我们的现代化似乎是本末倒置了。

以两百年的维度来看,中国绘画似乎一无是处,中国传统绘画为世界提供了一个“天人合一”的自然认知模式 。世界上没有哪一个绘画模式历经如此长的时间精雕细琢,如此细腻完美。在未来的绘画发展中是一个可靠的参考模式。

《伫立》,布面油画, 150 x200 cm ,2019 图片提供:三远当代艺术中心

中国现代绘画向西方学了一百多年,仍被挡在塞尚的门前

记者:凯伦·史密斯称你是“中国第一个真正意义上的现代主义画家”,您如何理解这个评价?何以在“现代主义”兴起百余年的历史中,中国竟没有一个现代主义画家?

马轲:这是她的看法。对我而言是一种鼓励。我只是喜欢绘画,热爱学习。中国绘画向西方学了一百多年,基本被挡在塞尚之前这个门,现在虽然很多人在画抽象画,很多人号称自己是后现代,但是没有一个艺术家提供了一个真正的认知模式,能对世界其他人产生影响。我们输出的基本上是价值观,没有人有能力输出世界观,从这个角度来讲,所有中国画家当中确实没有一个现代画家。

当我们今天再谈到我们的传统文化是否有价值,就看从什么角度。但是如果放在最近这两百年的格局里面,我们的文化几乎一无是处。但是有些人跟你争论的时候,他分不清这样的层面,所以大家就开始打架。我们在一个大信息量的时代,没有来得及把从前的文化形态作一个整体的把握,然后就开始谈细节问题,这没有用,从各个层面上都出现这个问题。

记者:根源是什么,涉及到国民性的问题吗?

马轲:这也不是国民性的问题。客观地说,我们这个地方选择这个农业文明这么长时间,所有我们今天你看来不能忍受的东西,比如所谓专制、大一统的意识形态,都曾经在我们的生存经验里是极其重要的,为了解决当时的问题,这是历史的必然选择,也并不是人为的选择。比如我们相对封闭的黄土高原,它最适合发展农业,就像黄仁宇写过的,黄河流域的地区如果分成小国家是不能生存的,如果地荒了没粮食,你就必须借,如果他不借你就得打仗,而打是不能停的,除非变成一个大一统国家。

我们这些根深蒂固的概念是当时救了我们命的东西。当我们这个农业文明遇到一个工业文明的时候,我们必须改变,只是当改变的结果是不确定的时候,才是真正的改变。如果改变的结果是预先给定的,反而可能是换汤不换药。事情不是非此即彼,而是超越预定结果的第三种可能,你如果非得要求毕加索变成一个非洲人,那相当于要了他的命。

记者:您想象中的第三种可能或者说理想的文化模型是什么样的?

马轲:我觉得不用担心这个,我也没有答案,它会自然而然出现,现在不出现不代表未来不出现。你也不必为自己的过去自卑,不要变成一个逆向种族主义者。这是一个文明发展必须付出的代价。其实有很多美国人可能根本不知道中国在哪,但是很多中国人可能比美国人还了解美国,英国人来清朝的时候,清朝就是这个状态,你来你就必须跪下,你有的我都有,那种天朝大国的傲慢,或许现在这个傲慢转到另外一边了。

大部分国人思维处于浅表的辨证唯物主义

记者:19世纪末20世纪初,梵高和高更主动从印象派中脱离出来,塞尚也在反对印象主义中建立了自己的模型,以至影响到后来的立体主义、野兽派,又发展出表现主义、未来主义、超现实主义等等,感觉西方绘画一直在一个打破与建立、否定之否定的循环中发展。

马轲:如果习惯于感性的经验,又没有实践,你很难理解立体派和毕加索。其实我们没有真正进入毕加索以来的绘画领域。

记者:按照这个思路,中国绘画在改革开放以来进行的绘画尝试,包括星星美展、八五新潮,以及90年代以来获得巨大国际声誉和市场价值的那些作品,就没有价值吗?

马轲:当然有价值,这个价值主要是社会价值,内容在起作用。

《兔子》,38×50 cm ,布面油画 ,2020 图片提供:三远当代艺术中心

记者:像你这样关于艺术本体的思考似乎不多,与你同时代的艺术家认为这些问题重要吗?

马轲:人的局限往往是时代给的,今天看来我能想到的大家肯定也能想到。只是表面上呈现出来的不一样。现代化本质上是“人”的现代化,人的改变会带来新的文化,一切随之改变。如果本末倒置,一切都在改变而人不变就会有时时倒退的危险。如果仅仅以作品价格高,与大画廊合作等成功的指标来判断是不是艺术家的话,艺术家就越来越象明星了。但是塞尚和毕加索都是从自我内在确定“我是个艺术家”,并以此存在的。塞尚做第一次展览的时候年纪非常大了。

记者:你未来的创作会走向蒙德里安那种抽象派或者抽象表现主义的风格吗?

马轲:不一定,可以这样说,我可能更不确定,更混乱,我认为这种混乱和分裂既是焦虑也是活力的表现。现在一天的信息量几乎是以前一年的信息量,我估计不会有风格了。我尽量去关心绘画本身,尽量以绘画作为我的目的。大家看到这个展览会说受毕加索影响,可能事情就到此为止了。我理解的绘画就是巨人肩膀上的绘画。我既不追求自己的绘画,也不相信在绘画中的创造。

记者:彼得·盖伊认为现代主义的出现需要一种“现代主义氛围”,包括工业化文明的兴起、中产阶级的出现以及宗教与世俗的角色转换等等,你认为中国当代艺术是否存在类似的氛围?

马轲:全球化和互联网使得中国画家不再是坐井观天了。虽然中国艺术家的危机是多重的,但现实毕竟不再像以前那样封闭。

记者:八十年代国内美术界曾经有过一次“现实主义”与“现代主义”的大讨论,针对星星美展等活动展出的现代主义作品,很多群众反映“看不懂”。中国主流观众偏爱自然主义和表现“美”的东西,如同他们喜欢听旋律优美简单的歌曲。基于这一保守中庸(或庸俗)的审美心理,在你看来,现代主义画作真正被中国大众接受过吗?

马轲:大部分中国人的思维处于一个浅表的辨证唯物主义层级,辨证唯物主义可以解决你生活中百分之九十的问题,但是我们没有深入思考的习惯,也缺乏深入思考的训练。我们太懒惰了。对我而言,对一张画感兴趣,它会抓住你,大多是画者具有碾压性智识。我认为顶级的绘画是提供世界观的。既不是审美层面也不是意义层面。

绘画这个行当 只有伟大的学生 没有伟大的老师

记者:5月18日你的最新个展开幕。虽然解释作品是很愚蠢的事,但我作为一个观众,还是对你的“骑马上虚空”系列心有戚戚。都市人难得一见的马,孤独的人,喇叭或酒杯,黝黑的森林,多重意象似乎造就了一个“象征的森林”,同时也将中国传统绘画元素融入到了西方技法中。这一系列是否隐喻了你自身的社会处境与精神状态?“骑马的人”形象,是否可以理解为你或一部分艺术家的自画像?

《骑马上虚空(十五)》,布面油画,81x60cm,2019 图片提供:三远当代艺术中心

马轲:你的解读超出了我所能给你的,作品的价值在于它既独立于我的解释,也独立于你的认知。我总说在我们的行当,只有伟大的学生,没有伟大的老师,因为最好的老师就是作品本身。你作为观众是自由的,我也没有标准答案,画作就是一个交汇的点,不同的人会看到不同的东西,当然它跟你的心理有所联结,比如你说的精神状况和社会性基本是符合这个画的逻辑的。

大家看到我画的人体,可能觉得象毕加索,是一种倒退。我自己倒是觉得比“骑马的人”对我而言更有价值。“人体”触及到更基础的问题,是主动的从理性认知层面进入现代主义。

绘画最重要的是世界观 而不是价值观

记者:无论是《骑马上虚空》,还是《枪杀》《围观》《证据》《狮子与马》《游戏》系列,都能感觉出你所说的“控制、束缚、暴力和这一切对于感受的伤害”,那么,它们是如何成为你绘画的主题的?你如何在思想层面上认知这些现实中与自由相悖的控制、束缚和暴力?

马轲:我认为中国传统绘画在精神追求上类似“神仙绘画”。《骑马上虚空》是一个从现实中瞬间抽离到精神世界的想象。传统绘画里几乎所有的人物都是神仙,即使乞丐也是如此,很少表现现实生活中个人的焦虑,痛苦的描述,都是一派祥和的奇花异草,珍禽异兽的仙境。

我绘画的道路有一个自身演化的过程。有一段时间我认为绘画应该表达个人在现实生活中的愤怒和焦虑,反映社会不公。现在看来还是艺术工具论的范畴。还是一个现象层面的问题。绘画所面对的问题应该更基础。比如塞尚,他提供了一个面对客观世界的思维方式,以及对这种思维模式的语言的发现和实践。对绘画而言,重要的是世界观,而不是价值观。

记者:所以刚才你说的人体形象和造型,其实也并不是具体可见的人,而是你抽象出来的人物。

马轲:对,这是一个绘画本身的语言。

马斯克脑子里有个“球”而马云没有

记者:你说过,中国处于人类社会的一个特殊状态,为什么处在这样特殊的状态里,艺术家的灵感没有大规模爆发出来?

马轲:处在中国这个“场”里面,其实是有更紧迫的任务的,很多的艺术都是反映社会的逻辑,但我认为那已经不是最紧迫的事情。紧迫的是思想,是真正的认知。艺术家到了50岁这个年纪,落差会非常大,如果认知跟不上加上感觉退化,他画什么你都不感兴趣。

记者:艺术家虽然在进行孤独的探索,但他难道不希望自己的作品被人所看到或理解吗?

马轲:让别人认可不是首要的目的,关键是自己有没有真正的兴趣。如果一个东西对你没有任何有价值的信息,你还会对它有兴趣吗?不可能的,人的分类就是这么分的。

记者:我可否这样理解你关于“球”的概念,就是它是一个抽象的、具备永恒性和超越性的价值,而我们太注重眼前可见的实用价值甚至变现价值?

马轲:对,跟整个生活的环境有关。

记者:那由谁来评判这个价值呢,上帝吗?你的价值要靠同代人还是后代人来肯定呢?

马轲:毕加索说,“我只是想做个好画家”,但中国人总是想着在现实中把自己变成一颗星星,这里面有本质的区别。最根本问题就在于对世界的认知,所谓的智慧就是你很清楚你在这个时空中的位置。马斯克为什么在执着地干他想做的事?因为他自己面对世界建立了一个想象的“模型”,他知道自己在干什么,向着自己想象的未来进发。马云为什么一会儿在讲课,一会儿在画画,一会儿练武术,是因为他很清晰在现实中的位置,但他不清楚自己在这个时空中的位置。如果说马云是写实的,那马斯克就完全是抽象的。如果没有世界观,价值观是靠不住的。

记者:时代给你的局限是什么?

马轲:艺术家也是时代的产物,对我来讲,学习、理解、认知和发现是这个时代的主题。历史在加速演化,解构以往的知识,集结新的认知似乎是每天都在进行的事。绘画似乎进入一个毕加索以来的绘画时代。为什么说“绘画死了”,我认为就是因为似乎再也没有谁能够超越毕加索。

从我个人角度来说,不是我要变成毕加索,打死我也变不成毕加索,虽然世界上从来也不多一个毕加索。所有问题的根本就在于绘画的出发点,毕加索的出发点是他在面对这个世界不断地建立新的可能性,在建立这个可能性的时候他会提供启发。相反的例子就是用相同的方法制作不同的作品。我们所处的现实是大部分人不理解“人”的现代化,有钱的人还不是一个具有先进文化的阶层。

《韦庄诗意——骑马上虚空》,布面油画,254 x 300 cm,2019 图片提供:三远当代艺术中心

我意识到应该尝试思考如何面对“眼前的世界”

记者:谈起对时代的感受,你说自己最大的一个问题就是身份问题,“你是谁?”“面目全非,这是我们一代人的特征—你说不清楚你是谁”。现在这个问题有答案了吗?绘画本身也是一个追问的过程吗?

马轲:我也说不清楚,因为说不清楚,所以是开放的。“我”为什么要变成一个固定的东西呢?你会发现我说的东西往往也是闪烁其词,自相矛盾,是混乱的。因为话语制造的矛盾太大了,它是非常廉价的信息,会引起巨大的误解。好在作品自己会生长。

记者:你说自己“慢慢接近我幻想中的画家”,这个幻想中的理想画家形象是什么?到了50岁的阶段,感觉到自己接近这个形象了吗?

马轲:只能说我对绘画有了进一步的理解。我想把画画好,这个事情从一开始就没改过。文化有自己的惯性,人本身也有劣根,需要时时提醒自己逆流而上。

记者:虽然说起塞尚和毕加索的“模”好像很轻松,但这个“模”究竟是怎样创建出来的,好像是一门大的学问。

马轲:我们今天看塞尚很清楚,但其实他是用一辈子的实践来逐渐清晰起来的,直觉、天分和一些说不清楚的东西在驱使着他。今天对我来说也是一样,对我来说这也是一片模糊,需要用作品来慢慢地实践。

记者:所以你也在慢慢建立自己的“模”。

马轲:起码我意识到了这个东西了。

记者:塞尚发现圆柱体和圆锥体的模,究竟是一个精神层面还是技艺层面的问题?

马轲:他当然有自己天才的东西,他发现了印象派的问题,他慢慢意识到这个写生只是一个样子而已,本质上是观看的理念发生变化。塞尚发现的“模型”关键在认知层面,和精神有关。技艺和风格完全是副产品。

《问骷髅》,布面油画,150x200cm,2019 图片提供:三远当代艺术中心

“现代化胎儿”难产 建设比批评更有意义

记者:在西方的游历经验,是否会促使你反思早年国内教育是有缺失的?

马轲:我28岁到非洲,对我最大的影响就是第一次对自己的文化有了一个“全球定位”,原来这个文化是这样的。就是我们自身文化的虚伪、僵硬,这是我当时直观的感受。当我去欧洲,去维也纳,有了更多的对比。当然我现在更能够理解我们这个文化产生的原因,我们现在所有的诉求和要求都是有根源的,它作为一个非常古老的文明延续到今天,一些我们今天深恶痛绝的东西在它发生的时候都是非常重要的,但是在失去了背景的时候放在今天看就会很奇怪。文化在交流中才能拓展,门已经打开了,就很难再关上了。

人对自己失望的时候就会抱怨,一个人失去希望的时候首先是针对自己,然后映射到周围的世界。我的逻辑是“我问我自己”,看问题就没那么绝对,绝对化思维是国人懒惰的一个表现,比如文革时的四人帮,我们把所有问题推到这四个人身上,好像这个事情就过去了,实际上每个人都是有责任的。中国近代到现代那么多大人物,他们的理想一个比一个纯洁,但实际的结果不是他们能够决定的,而是我们从一个旧的文化模式转到一个新的文化模式,代价还没有付够,还需要继续付出。

所有人都不是敌对的,当站在相互敌对的立场上,就会贴标签,你是右派,你是左派,你是五毛,其实对谁都不合理。我们有时会关注一些现象,但没有深入思考问题的本质和来龙去脉。我们所有人的利益是共同的,无论是谁,都不希望这个国家变坏,都希望这个国家强盛。

从另一个角度来讲,批评也是简单、容易的,但更应该考虑建设性的意义,我们为什么会这样。我们遇到西方文明,从李鸿章、光绪、袁世凯到孙中山、蒋介石,为什么“现代化”就像胎儿一样屡屡生不下来,屡屡难产,问题到底在哪儿,你说是他的责任,他说是你的责任,互相指责没有意义。我认为有意义的是系统性地讨论问题到底出现在哪儿,批评就会造成一个后果,就是“到底是谁在阻碍”或者“这究竟是谁的责任”,但其实我们每个人都参与其中,每个人都有责任,如果各行各业都把自己的事情做好,找到自己问题的根源,才是有希望的。王东岳先生说过:思想先于文化,文化先于制度。

《立体派裸女(一)》,布面油画,65x80cm,2019 图片提供:三远当代艺术中心

我们被社会目的格式化了缺少生命意识

记者:1998年赴非洲厄立特里亚支教,经历战争和逃难的经历,你已经在媒体上多次讲述,可否再提供一些当时的背景和细节?这次来自外部的、被动的事件,属于生命未可知的领域,对艺术家而言,是否正意味着“可遇不可求”的人生经验与观念刺激,甚至灵魂触动?

马轲:1998年我受文化部的委托去厄立特里亚,厄立特里亚是一个东非国家,1995年才独立,它原来属于埃塞俄比亚。那时候中国人出国看世界基本上都是往发达国家去,那才是出国的概念。但我恰恰去了一个非洲的地方,对我来讲这个视角非常重要,我忽然体会到了一个更发达社会的人到我们这个社会里来的角度和心理。人的自我优越感是一种本能。我在巴基斯坦的时候,当地的巴基斯坦人会用中文喊“朋友,你好”,立刻就会感觉很自信。我到了非洲的感觉就是,哇,如果早来一百年就更好了,一种典型的外来者视角。我当时的感觉就是任何一个民族的文化都需要自我建立,而不能借用外来力量。

还有一个经历是,有一天埃塞俄比亚的空军突然到厄立特里亚的首都阿斯马拉空袭。两个国家开始打仗,我经历过飞机往下扔炸弹的场景,这在我的经验里很少见,我经常会描述那个场面。恐惧让人觉得空气都凝固了,但是你突然注意到路边的那些野花小草,那些平时根本不注意的东西开始发光,你的社会目的被截断了。我们其实是被社会目的格式化的工具,我们缺乏生命意识。当生命受到威胁的一瞬间,会突然意识到这个世界本身对生命才是最重要的。如果这个事发生在祖国,我可能没那么害怕,至少有一种归属感,无论发生什么都会坦然接受。人的意义和文化属性远远大于生死,这是我的一个体会,被文化抛弃的时候生不如死。

艺术的历史是一个自我标榜的历史,别人眼中的你跟你自己眼中的你是截然不同的。从学术或者文化的逻辑来说,我觉得我们的文化不是在一个生命意识的层面里展开的,我们不竭的根源已经被遮蔽了。

中国人应该自信又谦虚 东西方对立已不是根本问题

记者:按说农业文明的发展恰恰不应该隔断生命意识,可见我们这几十年的发展的确过于迅速而混乱了。

马轲:就好比一个巨人摔了一个跟头,还没等站稳,正处于慌张无助慌不择路的感觉,所以就出现一种乱。从前乾隆的时候多傲慢,那个自信不是没有来由的,今天这种情绪还是在中国人的血液里面。你可能更多看到的是愚昧,但如果换另外一个角度,也不是一无是处,它在不同的尺度和不同的空间里面是截然不同的概念。我认为中国人应该是自信的,但同时也是谦虚好学的。实际上中国从前是中国的中国,现在是世界的中国,所有的麻烦都来源于一直在调整这个位置。

我记得在非洲的时候有一次问我的学生最大的愿望的是什么,他说最大的愿望是变白了。第一,这是不可能的,第二,这是个悲剧。这是历史造成的矛盾心理。我们周围也会有类似的人,非常强烈的逆向种族主义,

记者:刚才说到去非洲时的优越感,那去欧洲的时候会采取一个仰视的视角吗?

马轲:欧洲的文明给我感觉是理性、健康、青年的状态,不是说它本来是什么样,而是我看到的就是这样。每次去看油画,有一个逐渐深入的过程,慢慢地你了解了它跟社会的关系,它的来龙去脉,原来这些画是印在书上的,但是你真正在现场去看它的时候会有独特的感受,是那种在田野里面真正的感觉。

真正有价值的东西是,你一看到它,你就进来了。它不是以懂为目的的,而是事关看与没看。这是失去地域壁垒的大信息时代的特征。但是这个过程需要好几十年,以前我上学的时候还是很封闭的,完全是坐井观天,直到近几年才慢慢地爬到井边,看到世界了。

记者:但是也并不是所有看到“天”的人,都把它看到的东西转化成了自己的“球”。而且史密斯说那句话,也是把你当成了一个世界意义上的画家,而不是纯中国画家,他把你列入了一个序列。

马轲:今天我们在讨论的时候,东西方的分野和对立已经不构成根本问题了。其实东方概念对上一辈中国艺术家是一个陷阱,因为毕加索说艺术在东方,太迷信这句话的人他就没有空间了,从几代艺术家的艺术表现就能看出来。作为当时的策略它是有效的,就像从前说我们还是个发展中国家是可以的,但现在就不完全合适了。这个时代毕竟不一样了,东方这个词语的特殊性已经失效了。

展览现场 图片提供: 三远当代艺术中心

马轲,本科毕业于天津美术学院绘画系并留校任教,后借调文化部赴东北非厄立特里亚援教。硕士毕业于中央美术学院油画系第四画室。现生活与工作于北京。

马轲曾在德国和美国多次举办个展,并在奥地利、意大利、美国驻地创作。马轲近年主要个展包括《马轲(Ma Ke)》 ,三远当代艺术中心,北京,2020;《马轲(Ma Ke)》,Galerie Ruhdiger Schottle,慕尼黑,2018;《马轲》,站台中国当代艺术机构,北京,2016;《成语故事——马轲个展》,Marc Selwyn Fine Art,洛杉矶,2014;《证据——马轲个展》,站台中国当代艺术机构,香港,2013。最近群展有《中国私语》,维也纳艺术史博物馆,维也纳,2019。马轲作品收藏于世界各地。在亚洲艺术档案(Asian Art Archive)亦有马轲的艺术家档案。

(编辑:夏木)