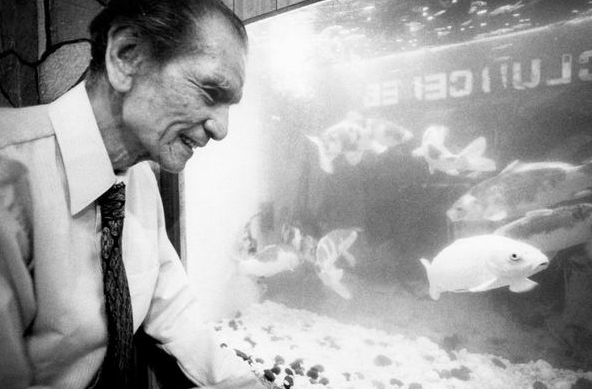

陈福善在画室,摄于1980年代

采访者:钱雪儿

受访者:沈揆一

如果要通过现当代艺术研究香港这个城市,陈福善是不可跳过的。

已经去世20多年的陈福善的一生几乎与整个20世纪重合,他的绘画也经历了上世纪不同的现代主义风格的影响,最终自成一派。与此同时,陈福善一直以香港为主要灵感,反映了这座城市在上个世纪的复杂与变化。 3月21日,“陈福善——中国当代艺术收藏系列展”在上海当代艺术博物馆开幕,展览以陈福善不同时期的创作为线索,呈现了这个中国当代艺术史上“另类”艺术家的创作生涯。

展览策展人、艺术史学者沈揆一在接受“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)专访时表示,作为一个游离于各种流派之外的“异类”,陈福善的存在能够丰富中国绘画史以及现代艺术史的叙事。2012年,上海美术馆(今中华艺术宫)曾举办展览“陈福善的世界”,一段关于当时展览的介绍中也指出,陈福善对于当代的启示在于让人思考,“从大中华的多元角度重审中国美术史,是否可以摆脱既往的民族国家论述,找出新的美术发展线索,并在民族国家和西方现代主义以外找出美术与时代及跨时代的关系?”

展览现场

陈福善并非“科班出身”。15岁时,他从香港的皇仁书院毕业,之后便进入律师行当速记员,这段经历使他拥有了很高的英语水平,对他日后接触西画大有帮助。在当速记员的时候,他白天工作,晚上自学绘画,闲暇时临摹杂志封面的美术字体。20年代末,陈福善在机缘巧合之下修读了伦敦一家艺术学校的水彩函授课程,与此同时,他订阅了大量海外艺术杂志,从中了解欧美最新的艺术思潮。

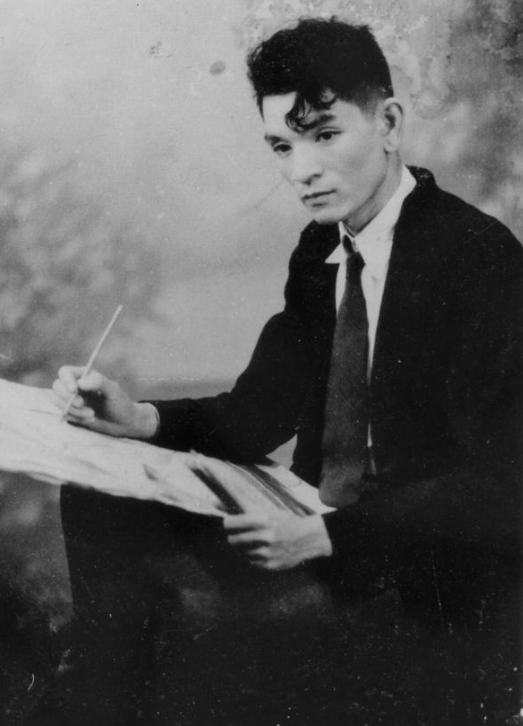

1920年陈福善于香港皇仁书院念中學

在艺术生涯早期,陈福善主要受到英国古典写实主义风格的影响。本次展览的第一部分“早年写实期”便呈现了他的写实水彩画和风景画,大多以当时香港的自然风景为主。五十年代,陈福善在香港有“水彩王”之称。然而,到了六十年代,伴随香港的社会转型,香港的“现代主义运动”展开,对于陈福善这样的写实派画家带来了极大的冲击。面对创作生涯的困难,陈福善选择了求变,他开始尝试不同的艺术风格:立体主义、超现实主义、构成主义等等都出现在他的作品中。展览的第二部分“探索转型期”便呈现了这些尝试,这一部分的作品创作于1950年代末至1970年代初,折射出 20世纪兴起于欧美的各种风格,比如在《立体维纳斯》中,似乎可以看到塞尚的影子,而另一幅作于1960年代的《无题》则让人联想到米罗。

《立体维纳斯》,记者摄于展览现场

《无题》,1960年代,记者摄于展览现场

从写实主义迈向抽象主义的转变,看起来似乎单纯是潮流的驱使所致,但另一方面,抽象为陈福善打开了一个更大的世界。“我们除了所见和环绕着我们周围的都是现实外,其他见不到的或想象到的都是幻觉和抽象,”谈到为何要接受抽象的手法,陈福善曾说道,“一个写实的画家只能表现我们所看到的世界,可是,一个新派抽象画家却把看不到而想象到的现象形之于画面。”

事实上,陈福善对于抽象的接受可能还与他对中国画的独特理解有关。虽然陈福善一生基本都在香港地区生活,几乎没有来过中国大陆,但是他通过自学等方式对中国传统绘画也有不少研究,曾著有《国画概论》等书。他推崇南齐时期画家谢赫“六法”中的“气韵生动”,却是用一种更为西方式的方式来理解它:认为国画中的“气韵生动”便是“把线条、色体和色彩所具有的力量表现出来,以其顺序和布局触引我们,好像音乐用着不同的调子的声音来触引我们一样。”而在1962年谈到自己转向抽象时,他曾自述“音乐的韵律便是我抽象画的对象”。

《无题》,1987,上海当代艺术博物馆收藏

1970年代开始,陈福善的风格走向成熟。这一时期的作品似乎杂糅了他过去所有的尝试,甚至包括对于国画的应用。他用超现实、拼贴等方式来描绘他的“香港”。有些作品表现出超现实主义的梦境感,却是画在宣纸上,甚至敲上了中国画特有的印章。在陈福善成熟期的作品里,风格的杂糅,梦呓般的人物,山、水、人、鱼与天地不合逻辑的组合,却在某种程度上反映了更真实更纯粹的香港:“那个时候,人们有一种漂移、游离和不确定感,对自己的前途感到茫然,却又在游离的过程中享受所发生的一切。那时的香港就像陈福善的画一样,五颜六色,如同万花筒一般,”沈揆一告诉“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)。

《无题(鱼中男子)》

以下为“澎湃新闻·艺术评论”对展览策展人沈揆一的采访部分

记者:本次展览展出了陈福善的百余幅作品,能否先介绍一下这些展品的来源和选择?

沈揆一:本次展览共展出110幅作品,大多展品由陈福善的家属提供,此外还有上海当代艺术博物馆的馆藏、以及一些私人藏家等等。

2012年上海美术馆办过陈福善的展览,去年在成都知美术馆也办过一次,在香港办过很多次,所以有很多出版物。我们根据以前的所有信息,在我们视野范围内的180多幅作品里挑选出110幅比较能够代表他的三个时期的作品。

记者:陈福善早期是通过英国的函授课程、以及第一批从英美留学回来的艺术家来学习艺术,他接触西方艺术的途径并不直接,如何理解他创作生涯早期与西方艺术的关系?

沈揆一:他接触西方艺术的渠道还是很直接的。得益于他的英语水平,他阅读了大量西方美术杂志,并且和香港的许多非华人艺术家交流。

二十出头的陈福善

记者:陈福善早期走的是西方学院派的写实主义风格,六十年代转向了抽象主义,从资料中看到,这种转变的一大原因是因为香港现代艺术运动以及水墨运动对于写实派的冲击。根据您的了解,陈福善为什么会转向抽象主义,这个转变对于他的整个艺术生涯有怎样的影响?

沈揆一:当时香港是英国殖民地,英国19世纪最出名的是写实主义水彩画和油画,陈福善一开始学的也是写实主义。1950年代,香港社会发生剧烈变化,进入“后殖民时期”,香港是当时英国最后的一个殖民地,英国的当局希望把它改造成一个大都市,在这个转变过程中,它的文化和艺术发生了巨大的变化。当局推动的是抽象艺术和设计,一些美术学校里都开始有意识地推动抽象艺术的发展。

陈福善转向抽象是比较“被动的”。从60年代告别现实主义以后,他再也没有创作过写实的绘画。面向抽象的转折使他最后走向了对于潜意识的挖掘和表达。我们知道,梦中的东西恰恰才是最真实的流露,外在附加的一切:教育、他人的影响、自己的逻辑思维——梦排除了所有这一切,你的经验、体验,通过一种潜意识反映出来,陈福善将这种东西反映在画上,而这正是香港当时的光怪陆离的景象。比如展览中成熟期部分的“香港众生相”和“幻想家园”反映的恰恰是五六十年代出现的现象。

《无题(红色梦境)》,记者摄于展览现场

记者:从陈列的作品来看,陈福善后来也受到传统国画的影响,他对于国画的了解和吸收来自哪里?他对水墨的应用似乎仍然是偏现代的?

沈揆一:中国画对他肯定有影响,但是他对这方面讲得不多,我们从他的画里可以看到一些中国画的元素,此外还有民间美术、比如广东那种强调色彩的元素。

记者:陈福善的风格一直在变化,怎么理解他绘画外在形式的变化与其表达的内核的联系?在他的作品内涵上,是否有什么不变的东西?

沈揆一:陈福善始终在表达他想要反映的东西:他对于香港的感知。这也是他给后人很重要的启示:艺术家要反映你自己要反映的东西,而不要给自己加上既定的程式。

记者:中国美院的杨振宇曾说,陈福善是“香港世情空间当中的一个漫步者与想象者”,从最初的写实主义到抽象派,再到后来偏超现实主义的那些作品,陈福善风格的变化中是否也包含了香港城市的变化以及他对于城市的感知的变化?

沈揆一:对于陈福善而言,他艺术生涯的转变和香港城市的变化吻合,早期殖民时期,他的绘画也是符合香港当时殖民地的身份——英国风格的写实水彩画;后来,香港面临转型期,香港人在彷徨,陈福善的艺术生涯也面临痛苦的转折,开始进行现代主义的实验。他尝试了很多不同风格:立体主义、超现实主义、构成主义、拼贴,试过各种媒介和材料,一个一个试过来,但又没有落入任何一个风格的框架。

以作品《新年》为例,画的是他的“新年”,和我们平时印象中的“新年”没有任何联系:上下两座岛,山石里会出现人头,只有脸,没有身体,非常梦幻。在他的画里,树能长在水里,陆地可能在天上,颜色常常比现实要鲜艳得多。他生长在香港,接触的是香港的山、水、人、鱼,画里也多是这些元素,像《新年》这样的画就是他对当时香港的感觉。

《新年》,上海当代艺术博物馆收藏

如果仔细研究香港七十年代转型时期的情况,会发现那时城市在经济上已经非常发达,人们有一种漂移、游离和不确定感,对自己的前途感到茫然,却又在游离的过程中享受所发生的一切。那时的香港就像陈福善的画一样,五颜六色,如同万花筒一般:亮丽鲜艳,每一片都有各自的角色,互相折射——这就是“香港”的感觉。人们看起来和谐共处,但又彼此不同。每个人身上都有一种“游移”的感觉。这些都以“潜意识”的方式出现在他的画中——不写实,反而真实,写实只能表现眼见的现实,那只是世界的一部分,但潜意识有机的把一切混在一起。陈福善通过报纸、杂志、电视等接触卡通、流行文化、新闻,这些素材通过某种变形,间接地成为他画中的一部分。所有一切通过他大脑的过滤之后表现出来。而不是现实的照搬。陈福善的艺术不带有直接的、介入性的表述,而是潜意识经过过滤后的流露。

《东方》,上海当代艺术博物馆收藏

记者:陈福善出生于巴拿马,6岁时就定居香港,相较其他同时代的艺术家来说,他似乎较少受到民族情结的困扰,而是更认同殖民文化。根据您的了解,他对于自己的身份是怎么看的?

沈揆一:他对身份从来没有太多的强调,有人把他的画称作中国现代绘画。他就是用了宣纸。用宣纸,但是用的材料是丙烯,或者水粉,和原来的材料不一样,什么是材料,什么是形式,不重要。所有流派都可以自如地摘取、挪用、采纳,他一直有意识地避免被风格流派限制。

《无题》,上海当代艺术博物馆收藏

记者:本次展览属于PSA的中国当代艺术收藏展系列,而陈福善的创作难以归类,更像是一个“个案”。在您看来,我们应该如何看待陈福善在中国当代艺术史上的位置和影响?

沈揆一:他的作品既有风景,又有人物,既有历史,又有现实,不能归入任何一个范畴。长期地在历史上绕过他。因为很困难。现在对20世纪绘画史开始客观的叙事,像这类“异类”艺术家,很难被归入主流,恰恰可以丰富这种叙事。更完整和立体。陈福善和香港社会紧密联系,如果把香港作为中国绘画研究史,是放弃了他很重要的一部分。

陈福善在看鱼,摄于1980年代

记者:对于大陆的观众来说,陈福善的作品相对陌生,也没有可以参照的对象,本次展览自身是怎么定位的?在今天举办这样一个展览有怎样的意义?

沈揆一:希望观众知道,不一定要用既有的门类或范畴来定义艺术史的发展,陈福善提供了很好的范例,让我们发现,在主流的叙事范围之外,很多艺术家也用作品反映了某地某时的社会、政治、经济、文化的发展,如果要通过艺术研究香港这个城市,陈福善是不可跳过的。

(编辑:李思)