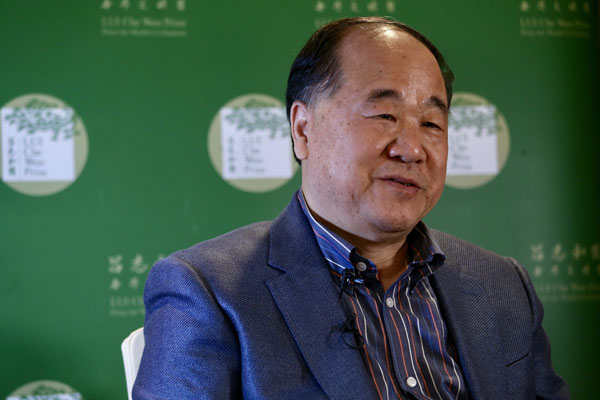

莫言

采访者:曾杏仪 张笑笑

被访者:莫言

莫言四月底前往香港参加“吕志和奖——世界文明奖”的奖项遴选工作。他在工作间隙接受了《中国日报》香港版独家专访,谈及了对慈善的看法,认为施恩图报不算真的慈善;回顾了自身成长历程、感谢曾经的挫折与恩师的提携;分享了对文学作品改编风潮的看法,认为改编是件好事情;也善意提醒年轻人要多读经典。以下为采访实录。

“吕志和奖-世界文明奖”与自己的慈善观

记者:作为“吕志和奖-世界文明奖”(以下简称“吕志和奖”)奖项推荐委员会的成员之一,您的主要工作是什么?最初是怎样的缘由让您加入委员会?

莫言:三年前(香港经济学家)刘遵义 教授专程去北京见我,向我介绍“吕志和奖”的理念、背景、宗旨以及评奖程序。我感到此奖意义重大,相信之后会有越来越大的影响,可能推动人类进步。另一方面,如此高的奖金额 在全世界也是唯一的。

我的工作总的来说就是先参加小组讨论,在每年汇集到委员会的漫长的名单中选出一个短名单,包括个人的和机构的;然后将选出的名单汇集到推荐委员会,从中再次筛选最终版名单提供给终审委员会,由他们决定哪一个机构或个人获奖。

一开始我感到评选过程复杂,现在到了第三届,我对自己所承担的责任越来越清晰,整个过程也运转得越来越熟练。

记者:“吕志和奖”的精神源于吕博士的慈善理念:倡导世界文明发展。您自己的慈善理念又是怎样的?

莫言:世界上有很多慈善机构,大如联合国、小至个人,我自己也做慈善。我认为,慈善是个人的一种内心需要。如果我满足了别人的需要,我便感到很幸福、有意义、有价值,不期望别人回报。我想没有一个真正的慈善者是期待别人回报的,施恩图报不算真正的慈善。

中国有句古话:善欲人见,不是真善;恶恐人知,便是大恶。做了好事生怕别人不知道,这样的人是让人讨厌的。做好事是自己内心的需要,是自我满足,自我修养,以及对人格的完善。

记者:您印象最深的一次慈善经历是什么?

莫言:正如我刚刚所说“善欲人见,不是真善”,所以关于我自己的慈善经历我是不会说的。我可以说的是,我不会放过一切机会去做有益别人的工作。

过去说“有钱出钱,有力出力”,一个人不论职位多高、本领多大、有多少钱,都有需要别人帮助的时候。从这个意义上来说,所有人都是平等的。有的人捐了万金,有的人只捐了小小的一个铜板,你能说他们的爱心有区别吗?我觉得他们都是善与爱的表现。

记者:参与“吕志和奖”的遴选工作对您有何启发?

莫言:宣传此奖与我刚刚讲的“善欲人见不是真善”相矛盾吗?我想不是的。“吕志和奖”是面对全人类的一个世界文明奖,它关注的领域牵涉千家万户,关系到整个地球和人类的未来,是对正确人生观、生活方式和发展模式的提倡和肯定,每位获奖者的贡献都让人钦佩。我认为评奖的过程就是对文明正能量的宣传。

感谢故土,感念师恩

记者:您在老家山东高密县最珍贵的成长记忆是什么?

莫言:我在老家呆到21岁,然后应征入伍参加军队。这二十多年在乡村的生活,让我感觉到农民与土地之间的充满矛盾但又难以脱离的关系。一方面,农民依靠土地才能生存,土地给我们生产出庄稼;另一方面,土地耗尽了一代又一代农民的青春和力量。所以我记忆最深刻的就是土地和农民之间的关系,这在我后来好几部作品中都有淋漓尽致的表现,比如《生死疲劳》。

我在农村的二十年,恰好是中国内地经济生活比较困难的一个阶段。在贫困的生活中,人性的表现是最充分的:人性当中的“恶”发挥得淋漓尽致。同时,人的善良、人性中光辉、明亮的一面也更加光彩夺目。它不像在富裕环境下呈现的那么暧昧,一切都很直接:一个人可以坏得很明确,一个人也可以好得令人炫目。这种观念也影响了我小说的风格。我的小说《红高粱》中,人物就是这么直接,爱就爱得轰轰烈烈,恨就恨得咬牙切齿,没有善恶不明的暧昧态度。

我对家乡的感受是矛盾的。一方面它确实与我血肉相连,另一方面我也觉得它束缚住了我,让我得不到施展才能的机会。所以我曾经千方百计地想逃离它。但是,离开之后我又感觉这个地方像磁石吸引铁一样,用一种强大的力量把我往回拉。这就是故乡的牵制。

记者:对故乡的未来有什么期望吗?

莫言:我的故乡和全中国其他地方一样,都经历了改革开放四十年的历程。(上世纪)八十年代着力解决温饱问题,忽视对环境的保护。九十年代开始,人们的环保意识逐渐增强,开始认识到为了经济发展而牺牲环境是得不偿失的。所以我希望故乡的发展也是建立在可持续的基础上,不要只考虑自己这一代,还要考虑到千秋万代,让子孙在干净美丽的环境中生存下去。

另外就是对传统文化的保护。以前我们总是拆掉老东西,觉得新的才好。现在慢慢意识到旧的文化艺术、街道、建筑都是人类文化的重要遗产。我的家乡现在有四个国家级非物质文化遗产项目:剪纸,泥塑,木板,茂腔(一种地方戏曲)。

记者:您人生阅历丰富,经历过最大的挫折是什么?

莫言:最让我难以忘却的挫折就是十几岁的时候突然辍学,在应该学习的年龄被放逐到农村去放牛放羊,这件事对我的打击是很大的。

但是从文学角度来讲,这也为我后来的写作提供了独特的资源:年纪小小就进入成人的世界,与大自然建立了密切的联系,对田野、牛羊、植物的情感超越同龄人。所以在挫折中也有所得。

由此可见,世间的事物都有两方面,哪怕是大家认为的坏事,从另一个角度看也有一种积极的意义。

记者:回首岁月,您最心存感激的人是谁?

莫言:首先是父母亲,没有他们就没有我;还有我的老师,短短五年的启蒙教育让我学会汉字,具有阅读的能力;后来走上文学道路,有很多刊物、出版社和学校的老师扶持我,帮助我写作。

我在获得诺贝尔文学奖之后的演讲中提到了徐怀中老师,他是当时解放军艺术学院文学系的主任,对我的帮助非常大。

还有一位恩师是河北保定《莲池》刊物的编辑,叫做毛兆晃。我的第一篇文章是他从众多文章中选出的。那时全国年轻人都热衷于创作,每个编辑部都会收到好几麻袋的投稿,我的投稿在这种情况下引起他注意是很不容易的。

毛老师在看到我的作品之后,跑到山区我的部队驻地找我,带我去白洋淀 体验生活,这样才诞生了我的处女作《春夜雨霏霏》——我第一篇发表的作品。

老先生人很朴实,对文学青年的帮助是发自内心的,我之后每每想来都很感动。

还有《莲池》编辑部的钟恪民老师,他当时很年轻,文学观念很新。我的一篇作品《民间音乐》,写法比较现代化,编辑部的老师觉得不符合一贯风格,但是钟老师特别支持,坚持说要作为头条发表。

帮助过我的编辑有很多,但这几位在最初的时候给我信心,让我获得了巨大的鼓励。如果我的投稿长期得不到发表,人也会慢慢灰心丧气;而一旦有文章被发表,也就一下子有了自信心和积极性,慢慢地成长起来。

论文学对人的教育功能

记者:您说过“文学是精神的熏陶和心灵的保健。从文学中可以认识自己及理解他人,推动世界文明发展”。您认为如何通过文学,提高人们,尤其是年轻人的修养?

莫言:文学对人的教育作用与其他学问不一样,是潜移默化地让你的情操得到陶冶,灵魂得到净化,感情变得美好,正如杜甫的诗句“润物细无声”。持续地阅读如托尔斯泰,巴尔扎克的经典作品,人自然会变得越来越丰富。

文学是写人以及人的情感的,它不仅仅写人的美好,也写人的丑恶;不仅写人性最光彩的一面,也写人性最黑暗的一面。所以很多小说中有好人、有坏人、也有不好不坏的人;有好人办的坏事,也有坏人办的好事。它呈现给我们一个丰富多彩的人类的情感世界,塑造了形形色色的人物形象。

记者:如今科技发达,年轻人普遍面临精力分散,时间碎片化的问题。您如何鼓励年轻人重拾阅读的兴趣?

莫言:有人说手捧书本才算阅读,我认为太保守。无论用什么工具,只要读的是文学经典,效果都是一样的。年轻人如果觉得手扶地铁栏杆、捧着手机阅读很惬意,也是可以的。我觉得阅读的含义可以扩展,时代在变化,阅读的方式也会变。

“快阅读”这样的一种阅读方式,也有增加知识的作用,但要在文学方面有所增长,阅读经典是必须的。经典文学经过了历史的淘洗,对确定一个人美学趣味和审美高度来说非常重要,不读经典,很难写出经典,当然读了经典也不一定能写出经典。

记者:不久前,您在公开场合提醒年轻人“爱国之心不可变”,你觉得香港的年轻人,可以怎样用阅读加深自己的爱国之情?

莫言:年轻人要读更多的经典作品,不读红楼梦和三国演义,本身是一个巨大的遗憾,我们的祖先创造了这么多美妙的艺术,唐诗、宋词,那都是传统文化的精华。

当然确定爱国情怀未必非要读中国经典,也可以读一下其他国家的作品,如《战争与和平》、《悲惨世界》。那里面也可以看到一颗又一颗火热的爱国之心。俄罗斯人对俄国的热爱,法国人对法兰西的热爱,照样会让我们感动。这是好的文学作品世代性的保证,它描写了人类情感的普遍性。

论改革开放对文学的推动

记者:今年是改革开放四十周年,改革开放在您的成长和文学创作上具有怎样的意义?

莫言:改革开放首先是让我们眼界变得宽阔:我们看到的东西多了。我们读到了过去读不到的小说和诗歌;看到了过去没看过的戏剧和电影;听到了过去听不到的音乐。它使我们认识到,对过去,我们的认识是那么少。

眼界宽阔了、可以学习的对象也多了,这是提高的基础。写作的提高是建立在大量阅读的基础之上,正如绘画的提高是建立在大量临摹的基础之上一样。

当然开放和改革不是单向的。在初期,是外面的东西(进来)多,慢慢地我们输出的东西也越来越多,尤其是最近二十年来,中国文化对外影响和输出越来越深入,越来越广泛。

在文学方面,(上世纪)七十年代末、八十年代初,我们阅读大量西方的作品;而从九十年代后期开始,中国作家创作的大量的当代作品被成批翻译成英、法、德、意、和西班牙文等语言。我们在学习西方的时候,西方的作家也在向我们学习。

很多人说莫言受到马尔克斯的影响,我曾说,希望将来有一天,某一个外国的年轻作家,说受到中国作家莫言的影响。这样一个说法看起来是很狂妄,但我想它正在变成现实,因为现在,我看到一些介绍国外年轻作家的文章,有一些越南的、日本的年轻作家,他们开始公开地说,受到我的作品的影响。所以文学的交流是双向的,只有这种交流是双向的,进步才会更快。

论香港的文学环境

记者:您曾经提及香港独特的语言、历史及文化造就了很多优秀文学作品,比如刘以鬯的《对倒》,西西的《我城》等。随着大湾区的发展,香港将与深圳、广州、澳门等城市紧密结合。您认为这个独特环境将为香港的文学氛围带来怎样的生机?

莫言:香港的机会将越来越多。过去香港与内地交流受限,而现在这种限制变得越来越少。有人说香港是文化沙漠,我从九十年代开始就反对这种说法,我认为香港是文化绿洲。

在海洋里,冷水和温水汇合之地必将产生丰富的鱼类;在天空中,冷气和热气触碰之时必将降下甘霖。对文化来讲,一个地区处于多种文化碰撞的地段,必定会产生自己新的文化。

我几年前去过福建泉州,它是海上丝路起点,阿拉伯文化和东西方文化在这里汇聚,清真寺、教堂、庙宇并列其中,它吸收多元文化,并将其融合,达到你中有我,我中有你的境界。融合是创新的基础,我对香港的判断就建立在这个基础之上。

刘以鬯,西西等老一代的作家是我们创作的典范,我在这些前辈身上得到很多教育。西西是我的老朋友和老师,她对我的帮助很大。比我年轻的优秀作家也有很多,如董启章、亦舒等。当然还有金庸先生,我觉得武侠小说也是文学很重要的一个门类,没有一个作家能像金庸那样拥有众多读者。

香港的电影工业创造了那么多类型电影,本身就是电影史上值得研究的对象。文化是广义的,包含音乐、美术、影视。随着香港进一步的开放,接触的东西越来越多,它产生新东西的机会也会增多,所以我对香港的未来充满信心。

记者:香港与深圳距离很近,但感觉文化很不一样。

莫言:昨天刚到香港,是我的鼻子先告诉我的:我感到气味不一样。你让我说是什么不一样,我说不清楚,但我确实闻到了在深圳没有的气味。可能是化妆品、海鲜等众多气味混合形成的“香港味”,这是一种“艺术味”。

好的文学作品就像餐厅,有自己独特的气味,一座城市也有自己的气味。这个地方生活的人和创作者都是环境的一部分,他们必然受环境影响。如香港作家董启章写的《天工开物·栩栩如真》,这种香港编年史式的小说里就充满了“香港味”。

记者:有没有对您产生特别影响的中国内地作家和作品?

莫言:古典作品如《红楼梦》、《三国演义》、《水浒传》的影响自不必说,但对我有特别影响的应该是《聊斋》。

首先它谈的是我故乡山东的人,另一个原因是作者蒲松龄先生也是在民间成长的一位作家,他小说中的很多故事我当年在农村常常听老人们谈起。我以前产生过一个疑惑:到底是乡间的知识分子读了《聊斋》之后再复述给我们,还是蒲松龄先生听了民间故事再写成《聊斋》?我想两者可能都有。

当然唐诗宋词这样的古典文学对每个中国人都产生了很大的影响,我们日常交流的话语、俗语很多都是来自文学经典和典故。

1949年前的作家如鲁迅、张爱玲、沈从文的作品我很早就开始接触,也很喜欢,一旦喜欢文风自然受到影响。

当代作家就不说了,说漏了不好,说出来排名分先后,也不好。但是我很关注同行的创作,大家都写出了不能替代的作品。

谈戏剧创作与改编风潮

记者:您目前在创作什么作品?

莫言:第五期《人民文学》将发表我的文学剧本《高粱酒》——根据我的小说《红高粱家族》前两章改编而成。现在以《红高粱》为主题已经有了各种剧种,但我都不太满意,所以自己改了一稿。

我是有戏剧情结的,从小受地方戏曲影响,一直想写戏曲文学,让演员在舞台上演唱。

去年我在第九期《人民文学》上发表了戏曲文学剧本《锦衣》,根据我母亲讲的一个神话故事改写而成;今年将发表《高粱酒》、以及在《十月》这个刊物发表歌剧剧本《檀香刑》。这个歌剧已经在山东演出了二十多场,可能年底会在国家大剧院表演。我这一年多在戏曲方面花了很多精力。

我一直有写戏剧的强烈愿望,曾经也写过《霸王别姬》、《我们的荆轲》这样的话剧。写小说不一定要写对话,但是中国的传统小说把对话放在重要位置上,通过对话交代人物性格。所以写好对话是中国小说创作的重要前提。而写话剧最重要的就是一群人说话,所以能把话剧写好,写小说的对话就游刃有余。

小说和话剧是不能互相替代的,但是好的小说必定有戏剧内核,而任何一部戏剧也可以改编成小说。一个戏曲剧本的受众与小说是不一样的。而作为一个小说家,看着自己的作品搬上舞台与荧幕,被观众欣赏,这种感觉是令人陶醉的。这与小说家看到读者在读自己的作品是不一样的感觉。

记者:对现在文艺作品的改编风潮您怎么看?

莫言:改编是很多艺术的基础。因为小说的故事比较完整,人物塑造活灵活现,改编成戏剧比较方便,只要合理地筛选情节,比重新创作要容易,而且小说的读者也有机会变成改编影视的观众。我认为改编是一件好事情,不是坏事情。

(编辑:王怡婷)