采访者:王杨

被访者:樊发稼

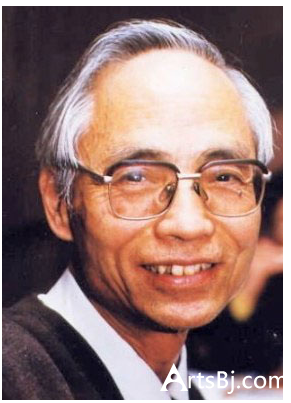

生于1937年的樊发稼是我国广有影响的儿童文学作家、理论家。2017年,北京时代华文书局出版了四卷本“樊发稼儿童文学精品系列”,丛书选取樊发稼从事儿童文学创作和理论批评以来最有影响力的作品,包括《小娃娃的歌(儿童诗歌)》《追求儿童文学的永恒(理论评论)》《故乡的芦苇(散文随笔)》《花花旅行记(童话寓言)》四部。1月15日,祝贺樊发稼80华诞暨儿童文学创作研讨会在京举行,随后,本报记者在樊老家中对他进行了专访。

记者:首先祝贺您的精选集出版和研讨会的召开。从上世纪50年代发表作品以来,您至今已经出版着作80余部,算起来,您已经笔耕了一个多甲子。您是怎样和儿童文学结缘的?

樊发稼:1月15日在北京召开的关于我的研讨会,是我有生以来第一次参加关于自己的会议。这次会议开得极为成功,学术气氛很浓。原来想开一个30人以内的小会,后来来了50多人,会上大家的肺腑之言,令我受到极大的鼓舞和启迪。我几十年来都是评介推荐别人,为他人作嫁衣裳,这是第一次面对面听到别人对我的褒奖和肯定,老实说我很惬意于我的辛勤劳作和业绩。

你问到我怎样和儿童文学结缘。我从初高中时起,就经常给报刊和杂志投稿,我的文学起步就始于此。1953年夏天,我给《卫生宣传工作》杂志投的一篇小杂文被采用了,但一直找不到那期刊物。1955年6月,我在上海的《少年文艺》正式发表诗作,所以我把发表第一篇文学作品的时间定在1955年。

至于说到与儿童文学真正结缘,1980年12月,中国社会科学院面向全社会“招贤纳士”,我报送了材料,并通过考试,成功从工业机关转到文学所这一文学研究机构工作。当时我的第一志愿是新诗研究专业,因为报送的材料里有儿童文学作品和评论文章,正好又赶上所里原来研究儿童文学的同志年事已高、身体又欠佳,组织上就动员我来接手儿童文学的研究工作。我这个人组织观念很强,既然工作需要,我就此一头扎进了儿童文学研究。当时我已经43岁,算是“人到中年”了,但我一直是个要强的人。我从小喜欢儿童文学,而且走上文学之路后,也写过一些儿童文学作品。在原有的基础上,我开始“恶补”,析读了许多中外儿童文学的经典作品和理论着作。

记者:您与儿童文学“耳鬓厮磨”近40年,回首看这40年的儿童文学研究和写作,您有何感触?

樊发稼:如果说这40年来从事儿童文学工作的最大感触,那就是儿童文学真的太重要了。我们国家、民族的未来全靠今天的少年儿童,正如梁启超所说:“少年智则国智,少年强则国强。”我也是从孩童时代过来的,深切感受到,小时候受到的教育是影响一生的;人越小,就越有“可塑性”。我们老家有一句话:“三岁定八十”,说的就是这个道理。而儿童文学,就是伴随孩子们成长路上不可或缺的精神食粮。我还记得“文革”前每到6月份,很多文学期刊都会推出儿童文学专辑或专号;中国作协也号召会员作家积极为少年儿童创作文学作品。当时很多作家都响应这个号召,郭沫若、艾青、巴金、臧克家等大作家都为孩子们写过作品,寄托了他们对于国家未来的深切关注和期望。我很赞同曹文轩所说的“儿童文学承担着塑造未来民族性格的天职”,我一直认为我们应该更加重视儿童文学。同时,感触颇深的一个具体问题是,应该大力加强儿童文学理论研究,尤其是要努力发展科学的、健康的儿童文学批评,使之更好地引导创作。

记者:您提到过:“儿童诗是最精练、最集中的一个品种,在构思、想象、抒情、设喻、形象、语言等方面,儿童诗都应当有其自身的特点”。在您看来,您觉得好的儿童诗在内容和形式上有何特点?与儿童文学的其他文体相比,儿童诗对孩子的成长具有怎样独特的意义?

樊发稼:我一直认为,儿童诗是新诗的一个不可或缺的组成部分。有些诗评家从来不说、不提儿童诗是不对的,在成人新诗和儿童诗之间人为树立森严壁垒的屏障是不正常的。事实上,当下成人新诗的种种弊端无不影响到儿童诗。

儿童诗的魅力首先来自于它浓郁的、自然的儿童情趣,而不是做作的、成人化的。儿童诗名家的作品无不渗透着与儿童心灵紧紧契合、息息相通的情趣。想象是儿童诗的翅膀,没有翅膀的诗是飞不起来的,好的童诗能够给孩子们提供广阔的想象空间。另外,儿童诗的受众以稚龄儿童为主,所以“形象”尤其重要,诗中的情与理是需要用心体会的,但形象则是可触、可感、可观的,“形象”在儿童诗中的审美地位是不可替代的。好的儿童诗具有认识、教育和审美三方面的功能。它能触动孩子的感情世界和精神世界,引导他们进入迷人的诗的境界,使他们陶醉其中,“乐而忘返”;引发他们的阅读兴趣,起到陶冶性情、培养高尚道德情操、提高审美趣味的作用。

记者:这对童诗作者提出了很高的要求。

樊发稼:是的。很多人的认识上有个误区,认为诗歌容易,字数不多,写几行就行。其实不是这样的。诗歌是“文学中的文学”,它的语言精练、感情浓烈,因此“含金量”最高。我也曾创作过《花花旅行记》这样的儿童叙事诗,就我自己的创作体会来说,重要的是把自己变成“儿童”,又不能忘记诗人的身份;既要真切地书写出儿童特有的情感和心理,又要注意通过精巧的语言和构思、丰富的想象,优美的音韵、和谐的节奏与旋律,对儿童的思想情感和审美情趣加以引导。诗的形式极端重要,从某种意义上讲,没有形式,就无所谓诗。诗作为一种特别精妙、精湛的语言艺术,是诗人用匠心“做”出来的。成人新诗如此,儿童诗亦毫不例外。

记者:2005年,您曾在本报撰文谈到,儿童文学也应有一个和谐的生态环境。您是怎样看待当前的儿童文学生态的?

樊发稼:大家都知道,儿童文学分三部分,幼儿文学、童年期文学(即狭义的儿童文学)和少年文学。我以为儿童文学的主体或重点应为前两部分,因少年文学(含青春文学)已经和成人文学很接近,甚至几无区分了。当然,近年崛起的另外一个品种“图画书”即“绘本”,现在多认为属于幼儿文学;我以为应该加速发展国产原创的、有浓郁民族特色、内容较浅显、适于小学低年级学生和幼儿园大中班孩子阅读的图画书。

另外,我多次强调过自己的一个观点:儿童文学是一个“小百花园”。除了长篇儿童小说,还包括儿童诗、儿歌、寓言、童话、儿童散文、科幻文学乃至儿童戏剧和儿童影视。任何一个门类的缺失,都会导致儿童文学生态的不平衡。

除此之外,作家的代际传承也很重要,对于老作家要尊重,对于青年作家要鼓励和扶持。最后,创作与理论批评、创作与出版都应该互相影响,共同发展。

记者:您也谈到,儿童文学是孩子们的“精神食粮”。时代变迁,如今,我们需要给孩子们提供什么样的“精神食粮”?

樊发稼:如今的孩子,他们的童年、心理、生活环境,与之前的孩子相比,都发生了很大变化,他们接触的世界要开放得多,信息渠道也更加丰富多样。儿童文学作家在创造孩子们的“精神食粮”时,不要“低估”他们的鉴赏水平和审美能力,必须在艺术上精益求精,为他们提供内涵丰富、情感力度强的高质量的作品。随着时代发展,创作更要注意避免内容和艺术上的重复,切忌人云亦云。作品要有新的构思、新的角度、新的语言,这就特别要求对于作品构思、想象和形式上的创新。创新对于作家的要求很高,越是如此,越需要作家投入心力。要为孩子们奉献有责任感、有诚意、有温度的作品。我主张作家应当顺应市场的法则,但不能迎合市场、做市场的奴隶。儿童文学读物的主流永远是能启智、染情和建德的佳作。

记者:我注意到,您多次提到要重视儿童文学的理论评论。创作和理论批评可以说是文学的两翼,您认为,目前的儿童文学理论批评对于文学创作的介入是怎样的,我们应该如何加强儿童文学理论批评?

樊发稼:很抱歉,我对于儿童文学理论批评的现状是不满意的。总体来说,近年儿童文学理论和批评虽有所进展,但对于创作的介入还是远远不够的。一个问题是,一些批评家常常固执地不顾儿童文学自身的特点,用成人文学的眼光来看待并衡量甚至解读儿童文学。

至于加强儿童文学理论批评,我倒是认为儿童文学理论批评工作者也应该有些创作实践,有一定的形象思维、写作实践的经验,懂得和切身体察到创作的甘苦,会使自己以逻辑思维为主的研究更具思辨张力和深度,也更富感情色彩。如此,理之“刚”和情之“柔”交相融合,撰写的理论批评研究也就有一种亲和性,更有感染力和说服力。须知我们过去一些文学大家,往往是集创作家、批评家于一身。另外,我以为儿童文学批评家要以“儿童的思路”来评价儿童文学。所谓“儿童的思路”就是强调儿童本位,从儿童的生理和心理特点出发来对作品加以评判。

理论批评固然应对创作加以指导,但我也希望理论批评家对于儿童文学、特别是中国原创的儿童文学要多一点关注与爱护。

我还想再强调几点:如今有少数儿童文学编辑、中小学语文教师严格说来是不合格的、不称职的,亟待提升自身的专业业务素质,力求避免误人子弟。另外,希望出版社在注重经济效益的同时也能兼顾到社会效益,我曾多次呼吁应出版新版《儿童文学词典》,至今还未实现,希望出版社也能重视这类读者面比较小但确有重大文化价值的书的出版。

(编辑:王怡婷)