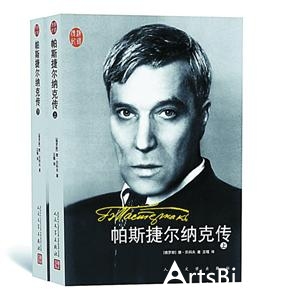

《帕斯捷尔纳克传》(上、下) [俄罗斯]德·贝科夫 著 王嘎 译 人民文学出版社

采访者:顾学文

被访者:王嘎

随意翻开某个章节,都能感受到一股夏天的热浪扑面而来——一个自喻为“在沸水中越来越好的虾子”的人,以生活为姐妹,以体验的姿态,穿越加之于个体与民族的苦难之境,以己身捍卫知识分子品格,成为20世纪俄罗斯民族命运的精神符号。

帕斯捷尔纳克,二十世纪最伟大的俄罗斯诗人之一,个人命运与时代翻覆相互交错,他凭借天赋感知这一切,并以诗歌和散文形式加以呈现,从而在现实中超越现实。

《帕斯捷尔纳克传》讲述了帕斯捷尔纳克漫长的一生,但或许,讲述的只是一个瞬间,如传记开篇第一句所言,“帕斯捷尔纳克的名字,是刹那间幸福的刺痛”。

1958年10月23日,瑞典皇家文学院把当年的诺贝尔文学奖授予苏联作家鲍里斯·帕斯捷尔纳克,表彰他“对现代抒情诗歌以及俄罗斯小说伟大传统做出的杰出贡献”。此前,帕斯捷尔纳克曾数度获得提名,《日瓦戈医生》让他实至名归。

但诺奖没有为帕斯捷尔纳克带来幸福,反而是一场对《日瓦戈医生》的大声讨,帕斯捷尔纳克被迫宣布放弃诺奖。

“《日瓦戈医生》事件”过去近三十年后的1987年1月,《日瓦戈医生》中文版在人民文学出版社首发,此后,帕斯捷尔纳克的诗集《含泪的圆舞曲》(1988)、回忆录《追寻》(1988)等作品陆续在中国翻译出版,时至今日而不绝。

作为一个承接俄罗斯古典文学传统和现代主义发端的抒情作家,帕斯捷尔纳克的抒情诗深刻影响了中国现代诗的创作。诗人王家新曾在自己的作品中表达他和他所属一代人对帕斯捷尔纳克的“灵魂上的无言的亲近”。

2005年,俄罗斯青年近卫军出版社“杰出人物传记丛书”推出作家、诗人德·贝科夫撰写的《帕斯捷尔纳克传》。作品甫一问世就摘得年度畅销书奖,一版再版。这是一部“大书”——不仅因为超长的篇幅,也因为内容演绎极为繁盛,正如帕斯捷尔纳克本人那贯穿生命始终的、甚至显得“过剩”的激情。

中国政法大学教师王嘎耗费七年心血,翻译了这本帕氏传记。这是一本将文本、命运和帕斯捷尔纳克三者等同起来,打破传记题材通常叙事模式,以“夏天”的季节隐喻作为对诗人履历和精神气质的“模仿”的传记;是一本抒情诗人写给抒情诗人的传记。

翻译

像旧时代的手工作业

记者:您是一位中国政法大学教师,怎么会去翻译《帕斯捷尔纳克传》这样一部文学作品?

王嘎:虽然我在中国政法大学任教,但我本科和研究生阶段的专业是俄罗斯语言文学,读博期间则以俄罗斯中亚社会转型为主要研究方向。文学和社会科学共同搭建了我的知识结构,因而我会特别关注像帕斯捷尔纳克这样兼具文学性和思想性的俄罗斯作家。

记者:这份特别关注始于何时?

王嘎:应该是我读大二的那一年,1990年,联合国教科文组织将这一年命名为“帕斯捷尔纳克年”,用以纪念诗人一百周年诞辰。那年暑假,我从同学那里第一次读到《日瓦戈医生》,当时读得懵懵懂懂的,但小说中人格化的景物描写、人物之间充满哲理的对话、象征和隐喻手法的运用,都深深地吸引了我。

大学三年级的时候,我被选派到莫斯科普希金俄语学院学习,我的文学课老师很喜欢帕诗,她在课上向我们讲解帕诗的艺术风格和语言创新能力。

记者:关注、喜欢一位诗人和他的作品,可以是一件很浪漫的事,但翻译这本厚达1014页的传记却注定是项艰巨的工程,与浪漫无关。

王嘎:确实如此。

这部传记篇幅宏大,文体驳杂,几乎涉及了所有的文学体裁,引文繁密,全书引用的诗句超过了3000行。传主是位天才诗人,他与亲友之间的通信,承载着丰富的语义,令人难以把握;传记作者也是位相当优秀的诗人,写作思路极具跳跃性,且不带任何注解。

翻译这部传记,花了我整整七年时间,除了完成传记正文的翻译,我还添加了1300多个注释,力求每句引诗有出处,每首诗有准确的创作时间,因为时间是解析帕氏许多诗篇的天然暗记。为方便读者理解,我还增加了许多相关背景的介绍。

整个翻译过程,像是旧时代的手工作业,速度压根儿快不起来。

记者:您的精心翻译,不仅进一步揭示了帕氏特有的诗性感受力和隐喻才能,也以深入、确切的把握,让我们切实感受到了诗人的脉搏跳动。在《帕斯捷尔纳克传》之前,您曾译过帕氏的若干诗作,这些经验对您有帮助吗?

王嘎:当然不无裨益,但毕竟是局部的经验。对我而言,帕氏诗歌是一个艰深的世界。找不到感觉,直到翻译传记中的一首引诗 《马堡》时,我似乎一下子被诗中错落有致的长短句、抒情与叙事的结合、哀而不伤的调性点醒了。“石子路烧化了,街道黑黝黝的/额头,鹅卵石皱着眉/注视天空,风像船夫/在椴树间划桨”……是的,一切似曾相识,翻译的感觉仿佛迎面而来。

我想译者就是这样与原著的语句打招呼、展开对话的,就是这样把它们小心地安置在汉语中,小心地用汉语的音色、节奏和形象滋养它们,使之获得新语言的生命力。

结构

“夏季”仍是最重要的

记者:为帕斯捷尔纳克这样一位在创作上如同大自然一样丰饶、其人生又贯穿了二十世纪所有历史的人物写传,绝非易事,作者是如何做到的?

王嘎:诗人、文学史家切斯瓦夫·米沃什说,“一切传记都是作伪”,犹如一个“没有软体动物曾经生活在其中的空贝壳”。作者似乎早就敏锐地预见到了传记这种有可能沦入虚空的潜在危机,故而开篇就确定了采取多种文体及多元价值的立场。他将文本、命运和帕斯捷尔纳克三者等同起来,力图运用一种内在生成的语言,以分析帕斯捷尔纳克作品的方式分析其生平,打破传记体裁通常依凭的单向线性的叙事模式。

记者:这是一本抒情诗人写给抒情诗人的传记,连作品的结构也带着抒情的气质。

王嘎:作者选择夏天作为大自然繁荣与慷慨的象征,作为对诗人履历和精神气质的“模仿”。

整部传记分为三部五十章:以“六月姐妹”、“七月诱惑”、“八月变容”为三部曲的乐音标记。作者要以这样一个繁茂、多雷雨的“夏天”来展现传主的独特命运。

这样安排结构是因为,作者认为,与帕氏相关的所有重要转变和奇迹,都发生在夏季。尽管在他的笔下、在他的生活中,不乏俄罗斯的暴风雪,尽管他的春天和秋天也充满了奇丽的意象和生动的气息,但“夏季”仍是最重要的。

与季节的隐喻相对应,作者的构思也从三条路径介入而得以实现:首先是逻辑的,其次是审美的,最后才是价值层面上的伸展和收缩。三者相互衔连,贯穿于帕氏作为一个人和一个诗人的生命历程,一方面揭示出诗人的诗学特征,另一方面也完成了传记中各个命题的论证。

精神

“良心烛照下的艺术”

记者:帕斯捷尔纳克是一位极具天赋的诗人,他的诗歌作品,总是让人印象深刻。

王嘎:我刚才提到的那位俄罗斯文学老师,曾在课堂上背诵帕氏的一首早期诗作《亲爱的,你还要怎样》(收录于帕氏经典诗集《生活,我的姐妹》中),其中有这样两句:“指针沿着墙壁飞奔/小时就像一只蟑螂”。把抽象的小时(或时间)比作具体的令人恶心的蟑螂,这实在太突兀、太离奇了,但仔细想来,却可以感受到一种逼真的艺术效果——在动荡不安的历史转折点上,时光的确给人以惶恐、压抑、厌倦之感,如同蟑螂被人发现时飞快地逃窜。

帕氏独有的明喻和隐喻,将逻辑与幻想融为一体,使他比任何其他人都更能将人与事物“鲜活的品质和生命的律动”传达出来,在他那里,“石头、树木、泥土和水在一种近乎神秘的意境中被赋予了生命”。

记者:除了语言风格,帕氏作品的思想性更是给予人们心灵的震撼,有人评价,这部传记再次证明了帕斯捷尔纳克一生的创作,是一种如茨维塔耶娃所说的“良心烛照下的艺术”。

王嘎:茨维塔耶娃不愧为帕氏永恒的对话者乃至诗歌对手,她比其他人更善于把握帕氏的艺术特点和创作意义,“良心烛照下的艺术”这一评断,可谓精当,并与帕氏形成呼应。帕氏自己曾经把写作比作“造书的奇迹”,在其一篇文论《若干原则》中,他形象地称“书是热气腾腾的良心的立方体——除此之外什么都不是。”

对于一个苦难的民族和苦难的国家而言,作家凭借良心写作,以此见证时代,追寻自由,恐怕是唯一可行的选择。唯其如此,才不至于让苦难在习惯性的麻木与遗忘中沦为闹剧。

记者:帕斯捷尔纳克的一生,不能说幸,甚至可说非常不幸,作者却为何要以幸福的获得为写作线索?

王嘎:众所周知,帕氏一生经历了诸多不幸,时代的压力和命运的波折,一齐落在他身上,就像曼德尔施塔姆所云,“猎狼犬的世纪扑落在我肩上”。因此,通过一部文学传记,将帕氏塑造为一个幸福明朗的人,一个醉心于生活的歌者,显然是空前的冒险。

事实上,帕氏的人生哲学,与其说是以幸福为鹄的,倒不如说是以悲剧性作为自我认知的前提,通过自我认知,实现人的完满,如此方可称之为幸福。这种思想带有斯多葛学派和基督教福音书的双重印记——前者使他能够对周遭世界予以静观,对一切人为造成的灾变与悲剧保持不动心;同时却对自然万物及作用于自然的永恒法则、对他所称的“生活-姐妹”怀有永不止息的挚爱。后者赋予他使徒保罗般的品格,使他得以在患难中不失忍耐和盼望,不至于跌倒和羞耻,反而“在压迫下喜乐,在墓穴中欢庆”。

记者:帕斯捷尔纳克自己也曾宣称:“离开悲剧性,我甚至连自然风光都无法接受……悲剧性,喻义人的尊严、人的庄重、人的充分成长。”

王嘎:离开了悲剧性对于审美的映照,就无法理解帕氏悲欣交集的一生。美国学者马克·斯洛宁在《苏维埃俄罗斯文学》一书中对帕氏的评断值得参考:“他对生活怀着异教徒式的狂喜,以泛神论的态度热爱大自然,又具有基督徒式的灵性和博爱,这就是他的整个人生观。”

生活——我的姐妹

鲍里斯·帕斯捷尔纳克(1890-1960)

生活——我的姐妹,就在今天

它依然像春雨遍洒人间

但饰金佩玉的人们高傲地抱怨

并且像麦田里的蛇斯斯文文地咬人

长者怨天尤人自有道理

你的道理却非常、非常滑稽

说什么雷雨时眼睛和草坪是紫色的

而且天际有一股潮湿的木樨草气息

说在五月里前住卡梅申途中

你在火车里翻阅火车时刻表

那时刻表比圣经还要恢宏

虽然看得非常潦草

说夕阳刚刚照射到

拥挤在路基上的庄稼人

我就听出这不是那座小站

夕阳对我深深表示同情

三遍铃响过,渐去渐远的铃声

一再向我道歉:很遗憾,不是这个站

渐渐烧黑的夜色钻进窗来

草原扑向星空,离开车间的台阶

有些人眨巴着眼,却睡得十分香甜

此刻,生活犹如梦幻

就像一颗心拍打着车厢平台

把一扇扇车门撒向草原

(力冈 译)

(实习编辑:王怡婷)