孙玉石老师的新诗导读开启了一代又一代的北大中文系学子以及对新诗有兴趣的文学爱好者的诗心。我最初是在1986年孙老师的新诗导读课上初窥现代诗的门径。印象最深刻的是孙老师讲授戴望舒的一首诗:“我思想,故我是蝴蝶……万年后小花的轻呼,透过无梦无醒的云雾,来震撼我斑斓的彩翼。”当时感觉孙老师所解读的一首首朦胧而优美的新诗,有如思想的蝴蝶,向我们舒展着斑斓的彩翼,是美的精灵的化身。

孙老师对新诗解读的历程,也是追求和领悟“美”的历程。孙老师的学术研究,追求“历史的、审美的、文化的”三位一体,他认为,“历史性原则”是一切历史研究者的学术生命,而对于诗歌研究者,“审美的原则”则是学术生命的灵魂。

——吴晓东

孙玉石

采访者:李浴洋

被访者:孙玉石

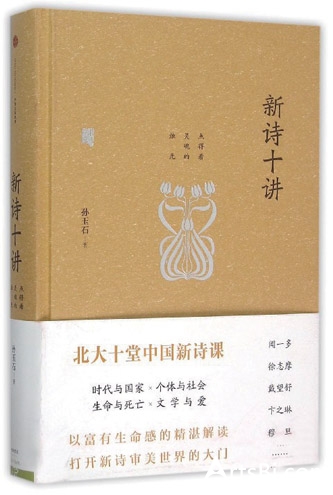

2015年,对于孙玉石先生而言,有两件大事。一是11月14日,在他八十寿辰前夕,“中国现代文学研究的传统——庆祝孙玉石先生八十华诞暨孙玉石学术思想研讨会”在北京大学隆重举行,来自海内外的老中青三代中国现代文学学者齐聚一堂,既为他祝寿,也借此机会研讨中国现代文学研究的经验、教训、问题与方向。二是此前一月,他的《新诗十讲》一书问世。这是继2010年出版十七卷本的“孙玉石文集”以来,他推出的首部著作。在2016年4月23日“世界读书日”之际,此书获得“2015中国好书”,成为孙玉石先生的著作中最有社会影响的一部。

《新诗十讲》虽为“新书”,亦属“旧作”。全书分为十章,从孙玉石先生的既有著作中依次摘编出了他对于闻一多、徐志摩、李金发、戴望舒、卞之琳、何其芳、废名、冯至、辛笛与穆旦等10位诗人的相关论述,可谓他毕生解诗的精华所在。今年5月、6月,我两度到孙玉石先生家中,就其新诗研究与学术人生对他进行了专访。而我们的话题自然就从《新诗十讲》说起。

著书与授课彼此生发

李浴洋:您的《新诗十讲》获得“2015中国好书”。您谦称这只是一部经过重新修订的“旧作”。但“好书”从来就不仅是“新书”的专属,“旧作”重订,依旧能够受到学界与读者的欢迎,恰恰说明了此书的魅力。首先想请您谈谈这本《新诗十讲》。

孙玉石:《新诗十讲》的出版,我事先完全不知道。这本书是对我以前写的一些关于新诗的导读文章做的一次集中,编辑很用心。过去我出书,基本是我交给出版社什么样子,出来就是什么样子。这回这位编辑分门别类地摘编了我对于10位诗人的一些论述原文,形成了这本书,最后的学术效果是超出了我的预期的。

通过这次集中汇编,我发现自己主要研究的诗人正是这10位。他们属于现代新诗史上比较难懂的一批诗人。他们的诗虽然有的是写实主义,有的是现代主义,但都是艺术价值与历史价值兼备的。从阅读的角度来讲,这些诗也是比较容易引起读者共鸣的。虽然我过去也出版过一些新诗导读方面的书籍,但这次编辑做得比较别致,属于他们的一种“再创造”。我的新诗研究的部分成果在这本书中都有比较准确的反映。我拿到以后感到很欣慰。

我过去所有的著作基本都是专业著作,写作的定位是把自己的研究成果介绍给学生,尤其是研究生,所以学术性会比较强。这本书则不同。编辑选编的来源除去我的专业著作,还有一些我给中学语文教师授课的讲稿。像作为代序的《谈谈新诗作品的阅读与接受》,当初就是面对中学语文教师讲授的。这也奠定了这本书的基调,也就是在学术性之外,还兼顾普及性,希望更多的读者能够通过这本书接近新诗。对于我而言,这也是一种新的尝试。

李浴洋:您刚才谈到,《新诗十讲》中的部分内容来自您的讲稿。而我发现,您的不少专业著作也与您在北大曾经开设过的课程直接相关,是由讲义整理而成。著书与授课彼此生发,是现代学术的一个普遍特征。您的新诗研究课程是北大历史上的“名师名课”。能否请您介绍一下这方面的有关情况?

孙玉石:我绝大多数学术著作都是在自己课程讲义的基础上整理出版的。如《野草研究》《中国初期象征派诗歌研究》《中国现代诗导读》等均是。我开设过的课程主要有两类,其中之一是从流派史的角度探讨中国新诗的发生、发展与演变。这种理论叙述当然是学术研究所需要的,但对于学生来说,单纯讲授这些还是很不够的,还需要培养他们进入文本,特别是需要培养他们分析具有独特个性追求或艺术性较高的复杂性文本的能力。所以后来在注重理论阐释的同时,我有意识地开设了一系列新诗导读方面的课程,与学生一起专门讨论研究具体的新诗作品。

我从1979年开始在北大开设新诗导读课程。有时课堂上不但我讲,也请学生讲。我的主要任务是为学生开书单,讲授之后,便与学生一起讨论分析,让学生自己先来作报告,具体解读一些新诗的文本,然后让学生们进行讨论,我再根据情况,谈一些总结归纳性的意见。在我的印象中,这是北大比较早的一门“讨论课”。现在这种形式已经很普遍了,但在当时还不多。在新诗史的研究中,专门开设让学生参与的文本导读方面的课程,我大概也是比较早的实践者。

我在开课的时候有意识地选择了一批现代主义的新诗提供给学生,注重给他们一种美的启发,培养他们对于艺术的感受能力。这样的课程先后开过几轮,后来我把自己的讲义与部分学生的作业合在一起,编成了《中国现代诗导读》一书。有的学生讲得很好,有体认,有把握,有创新,对于我自己的研究也很有启发。像陈建功和夏晓虹等,后来都成为了著名的作家和学者,他们当初的作业就给我留下了很深的印象。

进入文本,感受诗歌多样化的“美感”

李浴洋:您的新诗研究课程影响了几代北大学生。吴晓东教授在为《新诗十讲》撰写的推介语中就回忆了您的课程给他留下的深刻印象。您谈到您当初是有意识地在课上向学生介绍现代主义新诗的。而您的学术著作很多也正是围绕这一话题展开的。那么,您的这一选择主要是学术趣味使然,还是也有其他方面的考虑?

孙玉石:我的新诗导读课程是与我的新诗史或者新诗流派史课程相互配合的。过去我们强调郭沫若式的、闻一多式的、艾青式的、臧克家式的新诗是美的,但通过讲授“象征派”、“现代派”的新诗,让学生知道了它们也是美的。它们比较蕴蓄,比较婉转,同时也具有自己独特的创造个性。在很长时间里,这种美都是被贬低与忽略的,但它们其实是现代新诗史上的一个非常重要的组成部分,体现了新诗发展的多样性。

当时正是倡导“朦胧诗”的高潮,有的学生以及社会上的很多读者反映“朦胧诗”不好懂,于是就有人借此发表议论,甚至对于“朦胧诗”的作者进行打击。在这样的时代氛围中,我认为有必要让学生知道真实与全面的新诗史。一方面,这是为了回顾历史;另一方面,也是为了让学生了解“朦胧诗”并不是突然出现的,在中国现代新诗史上一直都有“朦胧诗”的艺术传统,这对于学生怎样用多样的眼光正确看待当时的一些文学与文化现象大概是有帮助的。

具体而言,我的工作就是通过选择一批现代新诗史上的“朦胧诗”,具体讲授它们独特的表现方法,如何掌握进入这类诗的读法,了解它们的深层内涵,让学生和社会上的读者知道很多所谓“不好懂”的文本其实还是可以读懂的,并且是很美的。“朦胧诗”在现代新诗史上是客观存在的,是我们重要的和宝贵的文学经验。

在“五四”时期,新诗就有追求朦胧的面向。到了上世纪30年代,出现了“现代派”。到了40年代,又有“九叶诗人”等在这条脉络上做出了新的发展。这一传统在新诗史上是一直存在的,只不过在此前不被讲授。我和学生通过阅读文本,把它们重新叙述了出来。

因为我属于现代文学教研室,所以主要做的是历史研究。当代文学教研室的谢冕老师等人是直接介入关于“朦胧诗”的思想论争的。我虽然没有介入论争,但我也以自己的方式发表了意见,并且为他们提供了历史和理论的支持。我和谢冕老师等人是相互配合的。这是我在“朦胧诗”论争中的态度。

我讲授的虽然主要是现代诗,但学生普遍对于当代诗更感兴趣,所以我们在课堂上的一些讨论也就通过学生延伸出去,从而与当代诗坛以及诗歌评论界发生了关联。我把这项工作视为与学生一道取得的“共同成果”。而就我个人来说,我也是关注当代新诗的发展的。

李浴洋:您的这一追求在学界内外都收到了很好的效果,也经受住了时间的检验。您当初进行的一些探索,现在已经成为了学界的“共识”甚至“常识”。那么,话题回到您的课程本身,因为“讨论课”现在也是大学研究生教育的一种主要形式,能否谈一下您在这方面的经验?

孙玉石:此前讲授新诗史,具体的作家作品都是作为历史叙述的“例子”出现的。我认为这很不够,应当引导学生进入这些美丽的文本,这样他们对于新诗史也会有更加真切的了解。而要实现这一目的,讨论课显然要比讲授课更为合适。

讨论课与讲授课不一样,学生会有很强的参与感。就我开设“中国现代诗导读”课程的感受而言,80年代初期的讨论课,又跟后来的讨论课不一样。因为77级和78级的生源都非常好,79级和80级中也有一批学生非常成熟,他们中间的很多人都由于“文革”中断了自己的学业,所以当他们重返校园时,对于生活和社会本身就有很深的体认。其中有的学生自己就写诗,并且艺术表现力相当不错。与他们在一起讨论,的确有一种一起思考相互学习的感觉。大概从80级以后,来上大学的主要就是高中毕业生了。一个显著的变化是他们的经验少了,但是更有锐气。而为他们开设讨论课,气氛自然也就不一样了。开设讨论课的一个关键就是要“因材施教”,根据每一代学生的情况随时做出调整,这样对于学生才能有实实在在的帮助。

“中国现代诗导读”这门课程,我先后开设过将近20年,只要我在北大,几乎每一学年都会开一次,这也是推动我个人学术思考的一个重要动力。对于教师而言,开讨论课是既轻松又紧张的。轻松的是有很多课时不用自己讲了,紧张的是你需要认真倾听学生的发言,并且及时做出反馈与评价。不过,真正沉浸在这种状态中时,对于自己的帮助也是很大的。至少这样使我的教学与研究真正实现“教学相长”。学生在课上的发言,很多都成为了刺激我日后继续思考甚至修正自己已有观点的灵感。

当然,问题也要从两方面来看。具体到新诗研究而言,文本分析固然重要,但归根结底这还只是学术研究中的一个环节。围绕文本开设讨论课,目的是帮助学生掌握一种进入复杂性文本的能力。但如果止步于此,那还是很不够的。所以,在训练学生分析文本的同时,还需要引导他们继续往前走,形成一种综合性的理论思考的视野,最后在对于文学史的学习和研究中做出互动性的相应的推进。

思想和艺术上更欣赏“九叶诗人”

李浴洋:在现代诗,尤其是现代的现代主义新诗中,就您个人的阅读趣味而言,比较喜欢哪几家或者哪几个流派?

孙玉石:就我个人的爱好而言,“五四”时期的新诗,我比较喜欢沈尹默、鲁迅和周作人的,不太喜欢胡适的。例如,我认为沈尹默的《月夜》是“五四”时期最好的一首新诗“绝句”。他的意象是古典的,但形式是现代的。在从旧体诗变化为新诗的过程中,他增加了很多新的味道在里面。这种味道就是其中的象征意蕴,借助景物来烘托自己的独立人格。总的来说,我喜欢的是这类比较“朦胧”的诗,不太喜欢太直白的诗。不过“五四”时期这类新诗还不太多,要到30年代,才成为了一种潮流。

在40年代的新诗中,“九叶诗人”群体的诗是我比较喜欢的。我写了关于他们的文章后,曹辛之看了非常喜欢,就邀我到他家里去,还把当时健在的在北京和临时来京的“九叶诗人”,一起请去聚会、交谈。我欣赏他们在那样一个时代还能坚持自己的艺术追求,在当时那是有很大压力的。我虽然研究新诗,但很少跟诗人直接接触,因为我在研究中始终遵循一条原则,那就是不要跟研究对象过多地打交道,因为过于亲密的私人关系会使自己的研究变得不那么客观。但惟一例外的就是我跟“九叶诗人”之间的交往。有时在曹辛之家里,有时在郑敏家里,我们经常一起喝酒聊天。

李浴洋:记得我此前来拜访您时,您谈到自己正在进行“七月派”诗人阿垅的佚诗搜集与整理工作。现在这一工作的进度如何?

孙玉石:阿垅是现代新诗史上一位很特殊的诗人,他属于“七月派”。在“七月派”诗人中,我跟牛汉先生有些接触,不过主要是出于政治上的同情,因为他们的命运实在是太苦了,但我很少写关于他们的系统研究文章,在思想和艺术上我更喜欢的还是“九叶诗人”群体。之所以会较多关注阿垅,也跟同情他的遭遇有关。他最后冤死在监狱中,可以说是现代新诗史上一个最冤屈的灵魂。

阿垅的新诗创作始于杭州时期,大概是他十六七岁的时候。他先是在延安,后来在重庆,参加国民党军队,先后都写了一些倾向革命的新诗。他形成了自己的诗风,直到去世也没有改变。“七月派”的整体风格不是现代主义的,但阿垅的有些诗,用了现代主义的手法,这是在新诗史上值得研究的问题。

我现在已经搜集了阿垅的80余首佚诗。如果搜集全的话,应当还会多些,有两首目前只有题目,我还没有看到文本。搜集之后,我准备写一篇长篇序言,介绍相关情况,然后就把它们出版。抱着一种特殊的感情,搜集、编辑这本《阿垅集外佚诗汇录》,可能是我这一生最后要做的一件事情。

《野草》是鲁迅研究与新诗研究的“交汇点”

李浴洋:在新诗研究之外,鲁迅研究是您的另外一个重要的学术领域。两者在您的《野草》研究中实现了完美结合。您曾经先后撰写了《〈野草〉研究》与《现实的与哲学的——鲁迅〈野草〉重释》两部著作。这两部著作都是《野草》研究史上的“名著”,但进入的角度却很不相同。前者注重实证,后者则围绕文本本身进行了比较充分的阐释。您为何选择这样两种不同的路径来处理同一文本?您又如何评价自己的《野草》研究?

孙玉石:我的两本《野草》研究著作的风格不同,源自于我写作时期的环境和对象不同。《〈野草〉研究》是我在“文革”以后恢复学术状态之后的第一本著作,当时我正在开设“《野草》研究”课程,讲课和写书使用的基本都是朴学的方法,为的是搞清楚一些历史和文本的本来面目,为以后的研究打下一个基础。而《现实的与哲学的——鲁迅〈野草〉重释》则是我后来到日本神户大学讲学时期写的讲义。给外国学生开课,不能只讲文学史,还需要有一篇一篇作品的具体的文本分析,而且需要上课时先发讲义,所以我就借助这个机会把《野草》重新好好地读了一遍,因为看了一些相关材料,细读后有了一些新的感受,边讲边写,讲稿经过修改,我陆续发给了当时负责编辑《鲁迅研究月刊》的友人王世家,他当时便在《鲁迅研究月刊》上连续刊载了,后来他又把它们结集起来,推荐给上海书店出版社出版了。这两本著作都是我根据教学需要陆续写成的,前一本是在国内给77级、78级学生讲授专题研究课,后一本是给日本学生讲授中国文学阅读课程。内容的深浅度、叙述的风格不同,是因为学生对象不同,不同的学生有不同的需要和不同的接受水平,写作和讲授方法自然也就不同了。当然,它们的篇幅实际上要远远多于课堂上实际讲授的内容,有些部分是我后来在成书之前时又补写进去的。

现在回头来看,为什么我先后写过两本不同的《野草》研究著作,除去教学需要,大概还是因为它是现代文学史、新诗史以及我个人的研究史上的一个独特的对象。鲁迅巧妙地把自己的思想隐藏在另一类精心构思的各式各样的散文诗体的象征艺术文本中,这在新诗历史上本身就是一个了不起的划时代的创举。鲁迅的思想和艺术都有创新的尝试,有不朽的价值,这在《野草》一书中有非常集中的体现。这也是吸引我不断重读这个文本的一个原因。如你所说,我的研究主要有两个部分,一是新诗研究,一是鲁迅研究。我的鲁迅研究以《野草》为主,我的新诗研究以“象征派”、“现代派”为主,两者的交汇点恰好就是我对于《野草》的研究。这并不是偶然的。

日本学者的“实证”精神令人敬佩

李浴洋:谈到您的鲁迅研究,让我想起您与同辈的日本鲁迅研究者之间有许多精彩的互动与对话。我在不少日本学者的鲁迅研究著作的中译本上都读到过您为他们撰写的序言。这些序言不仅学思通透,而且情真意切。您怀念日本友人的系列文章,也令人十分感动。能否请您介绍一下您与日本学者的交往情况,还有您在这一过程中的主要收获?

孙玉石:在日本学者中,我最早认识的是木山英雄先生和丸山昇先生。木山英雄先生是1981年在北京就熟悉的老朋友,那时他是外语学院聘的外国专家。我们一起参加过1981年的全国鲁迅诞辰100周年学术会议。1983年我去东京大学讲学一年半,有了更多的交往。10年后我再往神户大学讲学,造访东京时还见面晤谈。木山先生做学问的路子和方法非常严格,富有探索性和独特的思想性,似乎尚有点先锐的现代性阐释与中国古代朴学结合的特征。他治学在思想上很有独特创见,很注意史料的严密性,具有很富于个性化的表达方式。据有些我教过的日本年轻学者说,即使在日本学术研究的圈子里,一般读者也很难理解和把握他文章里面的深刻蕴含。

而丸山昇先生,1981年到中国来参加纪念鲁迅诞辰100周年的学术活动,我们也是那时候就认识了。在此之前,我跟丸山昇先生已经有一些学术上的交流,但见面还是第一次。当时我们请他到北大中文系做了一场讲座。1983年,他又邀请我去东京大学讲学两年,后来我提前半年回来了。我是北大中文系比较早的到日本讲学的现代文学方面的学者。在我之前,袁行霈老师去讲授过一年中国古代文学。在丸山昇和其他东大文学部教授的努力下,先后有好多位中文系的老师到东大讲学,两校之间的这一传统一直持续了很多年。

丸山昇先生是一个非常正直和坚强的人。他是日共党员,为此在监狱中度过了许多年。他是带着书进监狱的,并且在监狱中完成了自己的学术著作。后来他的身体很不好,每周都要去做几次透析。在这样的情况下,他还坚持认真治学,成为日本研究中国现当代文学的杰出学者、日本“中国三十年代文学研究会”的带头人。在学术上他也有自己的个性,非常令人尊敬。

1994到1996年间我第二次去神户大学讲学,聘期也是两年,也是因为研究生要毕业,我同样提前半年回来了。这是我比较集中的到日本讲学的两个时期。我与一些日本学者之间的友情,很多都是在这两个时期中奠定的。

我比较熟悉的日本朋友还有伊藤虎丸先生,年轻一点的则有尾崎文昭教授,以及日本“中国三十年代文学研究会”的其他朋友们。他们每年暑假都会选择一个有温泉的景区廉价住处举行一次聚会,大家在一起讨论学术问题,同吃同住,称为“合宿”。我参加过他们的几次“合宿”活动,跟他们有很深的感情。所以这些日本朋友的著作在中国出版,只要他们邀请我写序,我都不会拒绝。后来王风编《左翼文学的时代——日本“中国三十年代文学研究会”论文选》,让我写序,我也写了。他们中间有人去世,我一般也会专门写文章纪念。我写这类文章,都是动真感情的。有时写到一些地方,一边写,一边流泪。

我从日本朋友身上学到的最重要的一点,就是他们的实证精神。他们的研究往往非常重视实事求是,史料必须非常完整坚实,论述也不做太多的理论发挥。而我们有些研究对于史料不够尊重,太喜欢发表议论。在跟他们交往之前,我有时还会写一些比较宏观的文章。但通过向丸山昇、伊藤虎丸、木山英雄几位先生学习,我就比较厌倦写纯粹的理论叙述的文章了,认为学术还是应当做得实实在在。我此后的研究工作基本就都是围绕史料展开的了,在这点上我受到了他们很大影响。

顺便说一句,我很喜欢他们夏天休假时的“合宿”这种学术活动的组织形式。规模不太大,但质量非常高。每次大家都带着自己准备了一年的文章前来,住在一起,轮流做报告,然后大家来评议,有时讨论得十分激烈,但对于彼此的友谊,却没有丝毫损伤。如果文章的质量普遍比较高,那么就出一本论文集;要是不够,那就来年再说。他们相互之间的关系很纯粹。而国内的学术会议,往往要么太流于形式,要么人情色彩太重,大家对于发表论文、讨论发言也还认真,但不太提出尖锐的批评意见,发言往往有些讲究客气和情面,收效也不大。在这点上,我们应当向日本学者学习。

希望年轻学者“沉下心”、“钻进去”

李浴洋:最后想请您谈谈,您作为资深学者如何看待自己的研究经历?对于投身学术领域的年轻人,您又有何期待与嘱咐?

孙玉石:回顾自己的研究,我有一个遗憾,那就是专书写得太少了。除去《〈野草〉研究》《中国初期象征派诗歌研究》和《中国现代主义诗潮史论》这三部,我的其他著作基本都是论文集,而且很多论文都是为了学术会议或者纪念活动而写的。现在的学者都太忙了,出版的著作很多在形式上是专书,但其实还是论文集。论文集当然有论文集的好处,但对于一些比较大的问题而言,论文集的力度还是很不够的。

我不主张过分美化民国时期的大学,但民国时期的教授有一点很让人羡慕,那就是他们拥有比较多的属于自己的时间。他们虽然也忙,但基本都是为了自己的研究而忙,不像现在的一些知名学者,都像社会活动家一样。我已经有意识地减少自己的社会活动了,但还是没能够真正安下心来好好地写几部专书,比较彻底地解决几个比较大的学术问题。这是此生我的一个遗憾,并且我已经没有时间弥补了。

我希望真正有志于从事学术研究工作的年轻朋友,可以做好长线规划,为自己设计几部专书的写作计划,一步一步地去完成它。现在作为学者一旦有点名气,就会有很多会议和杂志来找你约稿,各种活动也会请你参加。表面上你在产出,也在推进,但其实精力就非常分散了。最后归拢起来,其实没搞清楚几个问题。一个学者,一生能够实实在在地真正解决好一个或几个问题,就非常不错了,这需要时间保证和精力投入。一定不要只满足于跟着外界需要去写一篇又一篇仓促而就的速成论文和应景文章,还是应当做好长一点的规划,系统地研究一个或几个比较大的问题,争取把它们相对彻底地解决。

(实习编辑:王怡婷)