英国作家朱利安·巴恩斯

采访者:凯蒂

受访者:朱利安·巴恩斯

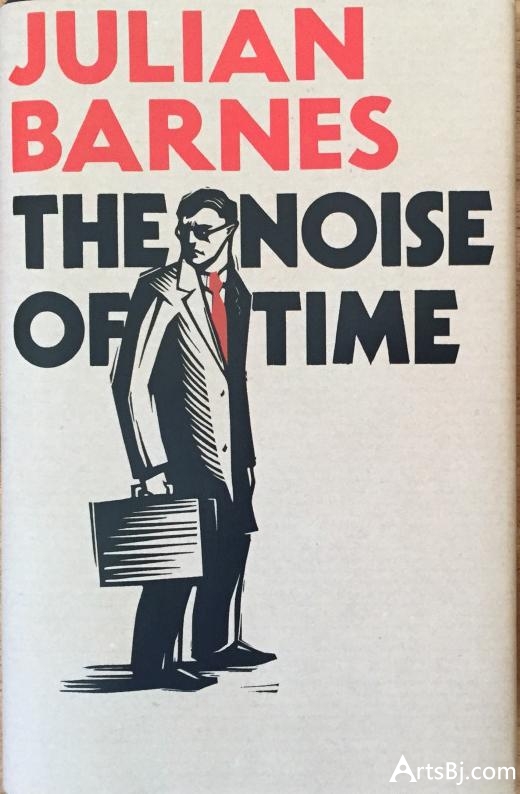

英国作家朱利安·巴恩斯(Julian Barnes)是我最喜欢的英国作家之一。他的《终结的感觉》(The Sense of Ending)于2011年获得布克奖后,大家就企盼着他的下一部小说。今年1月,《时代的噪音》(The Noise of Time)出版。这本书首先吸引我的,是封面上的那张木刻。打电话并写邮件给巴恩斯的经纪人希望采访他,很快得到的是那惯用字眼的回答:“巴恩斯先生的采访已经排满了,他没有时间再接受新的采访。”

《时代的噪音》书封

其实,我认识巴恩斯的一位极好的朋友,请他介绍认识,但巴友一口拒绝:“如果我介绍,或把他的联系方法给你,他绝对与我断交。你最好还是继续和他的经纪人联系,不要放弃。”于是,只得又回去打扰经纪人,这次换了方法,我写了一封长信,加上两份《上海书评》,请经纪人把信转交到巴恩斯手中。根据我的经验,作家要比经纪人更好说话。

果然,一周后,收到回信,巴恩斯同意采访!4月一个雨后的下午,我来到坐落在伦敦Soho区一条小街上的United Agents。在门房签名时,我看到巴恩斯已经早我十分钟到了,他的签名规整,字很小。走过满是书架的走廊、嘈杂的开放式办公空间、空荡窄小的会议室,巴恩斯在一间有门有窗的办公室里等我,这间老式的办公室,如同一间书房,到处都堆着文稿和书。巴恩斯已经在沙发前安排了一张椅子,握手之后,他说:“我坐沙发,你坐老板椅,可以么?”他如我想象的那般瘦高,一丝不乱的褐发,浅蓝色的眼睛,柔和的声音,穿着一件白衬衫,深蓝色的毛线背心,有点男校学生的打扮,也是典型的北伦敦知识分子。

坐定之后,我说他有一位铁哥们,他听到名字后哈哈大笑,点头称是。我取出译林出版社托我带来的他的五种中译本,他高兴地翻阅着,说外国版权都归另一家公司管,他从来就没看到过中译本样书。他赞扬这些书出得很stylish,翻到最后一页时,兴奋地说:“哇,这里还有英文书名,中英文对照的。”我告诉他,出版社希望能有一张他与书的合影,他说当然可以,并建议先把照片拍掉。他把书放在沙发扶手上,并把其中一本竖起来,用手扶着,说:“这样大家都能看清书名,确实是我的作品。”

采访开始,我知道我的许多问题可能已有别人问过多次,但是巴恩斯听过每个问题后,都会稍作思考,然后才会回答,仿佛是第一次听到这些问题一样。让人觉得,他这一个小时,是认认真真地给了你这个采访者的。

小说的缘起、英雄及懦夫

凯蒂:《时代的噪音》的主角是苏联作曲家肖斯塔科维奇,这本书描写了他生命中的三个重要关头,并由此写了他的一生。此书也是关于政治压力和艺术创作的思考。您怎么会选择他作为您布克奖之后第一部小说的主角?您是否已经对他关注很久?

巴恩斯:我是学语言出身的,法语是我的第一外语,俄语是第二外语,我在中学时就学过,后来到牛津也学过。我一直对肖斯塔科维奇很感兴趣。我第一次听到他的音乐是五十年前,他的《第五交响曲》,我买了一张黑胶唱片,现在我还有这张唱片。这些年来,我也一直在听他的音乐。但总的来说,我对作曲家或艺术家的生活没太大兴趣,我感兴趣的一直是作家。1979年,一本题为《见证》的书出版,此书是肖斯塔科维奇口述、伏尔科夫整理的肖氏回忆录。这本书确实充满争议,特别是它的真实程度。但我认为书中的肖斯塔科维奇还是有很大的真实性的。这时,我才意识到肖斯塔科维奇不仅仅是音乐,肖氏这个案例更值得研究。

凯蒂:您是那时候就想过要写他么?

巴恩斯:当然没有,我读《见证》时,我的第一本小说还没出呢,《伦敦郊区》(Metroland)是1980年出版的。我根本没想到有一天肖斯塔科维奇会成为我的小说的主角。大约几年前,我才想到要写他。他对苏联艺术家生活的描述,他那种悲观的情绪,让我痴迷,也让我感动。但我又一直觉得很难写他,因为我虽然喜欢音乐,但我并不很懂音乐,我没有专业知识。所以,一直拖到三年前,我才开始写,而且一开始写得很不顺手,我犯了不少错误,无法继续下去,就把这本书搁了下来,九个月后重新开始,文思才畅通起来,慢慢摸索出写作此书的方法。

凯蒂:肖斯塔科维奇是个很有争议的作曲家,有人说他的作品是为前苏联唱赞歌,也有人说他是现代主义的大师。您的这本书分为三个部分,“在电梯旁”、“在飞机上”、“在轿车里”,分别描述了肖斯塔科维奇生命中最重要的三个时间段。这个结构是很自然地出现在您笔下的么?

巴恩斯:这个结构的形成很不容易,它的出现完全是偶然。一开始,我根本没有结构,所以写得很不顺。停了九个月,我才重新提笔。我一直知道,他站在电梯口等着被逮捕的那个场景,一定是这本书的开始,也是这本书的中心。后来得知他对闰年很迷信,我又发现,虽然他是1937年站在电梯口等着被逮捕的,但事情的起因是1936年,斯大林去看他的歌剧《姆钦斯克县的麦克白夫人》的演出,中途退场,以及《真理报》发表的《混乱代替音乐》的社论,他被当局招去审问,加上许多音乐家、艺术家在那个时代莫名其妙地消失,所以,他断定自己要被逮捕。他不想让妻子和不到一岁的女儿看到他被抓,所以,他每天晚上都拎着箱子在电梯口抽着烟,等人来抓他。十二年后,1949年,他去纽约参加国际和平会议,宣读苏联当局为他准备好的讲稿,像机器人一样当了政府的传声筒,并公开批判他所崇拜的作曲家斯特拉文斯基,还被中央情报局资助的尼古拉·纳博科夫百般质问,极受羞辱。事情的起因是1948年,斯大林亲自给他打的那个电话。我意识到这两件事恰恰相隔十二年,我就想,如果1960年他的生活里发生了什么重大事件就好了。一翻资料,他那年加入了共产党!这真是天赐良机。所以,这本小说的结构是暗含在肖斯塔科维奇的生活里的,只是等待着我去发现而已。

凯蒂:肖斯塔科维奇生活在斯大林的强权高压政治下,早年被压制,晚年却受到了重视。有人把他与索尔仁尼琴比,认为索氏是英雄,而肖氏则是懦夫。您这本书讨论的一个重要主题,是英雄、懦弱及尊严的关系。记得今年1月,您在《卫报》上有一篇文章,您写道:“我的英雄是一个懦夫,确切地说,他自认为是一个懦夫。更确切地说,他所处的境况,让他不可能不成为一个懦夫。你或我,如果处在他的境遇里,也会成为一个懦夫。”您能解释一下么?

巴恩斯:《时代的噪音》确实是在探索强权和艺术的关系:当强权政治在支配你生活的一切时,你是否会与强权做一笔交易?在放弃掉一些自由的同时,保住另一些可以创作的自由?谁会向恺撒屈服?这个恺撒如此贪婪,你究竟会屈服到什么程度,屈服的代价又是什么?向权势屈服之后,艺术家是否还能保持自己的尊严?

我在《卫报》上的那篇文章是在此书出版之时写的,我想向读者解释我笔下的英雄和懦夫。有时候,传统意义上的英雄并不一定是真英雄。是否在强权下选择当英雄,你必须要权衡所有的利害关系。在斯大林的苏联,如果你选择当英雄,你不仅不可能再继续创作,而且你将被处决,你的家人、朋友、和你有关联的人都将受到牵连,被关进监狱或被处决。你的“英雄行为”会伤害到很多你所爱的人,你的孩子会被带走,会被当局养成一个你不希望他变成的人,那样的情况下,你想当“英雄”是相当愚蠢的,当懦夫才是唯一理性的选择。很多时候,我们是不能用“英雄”或“懦夫”这些词的,英雄如果变成了一种虚荣,以你的亲友的牺牲为代价,那怎么还能叫英雄呢?

凯蒂:如果您处在那种境遇中,会成为懦夫么?

巴恩斯:我肯定会选择当懦夫的。而且,从一个作家的角度来说,我一向对懦夫更感兴趣。怯懦和软弱比勇气和力量要更有意思、更让人深思、更有故事。例如海明威的短篇小说,因为海明威的阳刚形象,所以,许多人都以为他更擅长写英雄,其实,他描写起失败、软弱、恐惧来,比他写勇气和成功要写得更好。

我们这些从小在英国长大的人是非常幸运的,我们从来就不需要面对这样的选择,政府从来没有干涉过作家究竟写什么、艺术家音乐家究竟创作什么。英国这一千多年来没有被别国侵占过,或至少说,没有被别国成功地侵占过,也没有过强权政治,所以,我们很幸运,不用在做英雄还是做懦夫之间进行选择。

有时候,作家会写他们自己并没有亲身经历过的痛苦生活,可能也是庆幸自己不用去过那种生活吧。就像我捐钱给公益事业,有的当然是我很关心的公益组织,有的则出于一种“我捐了钱,这些疾病等可以离我远些”的想法。当然,在写作过程中,作家需要设身处地想象别人的生活,写肖斯塔科维奇,我一直感觉到自己非常幸运,我不需要进行他的选择,不需要像他那样,既要当艺术家,又要当政治家。

凯蒂:能不能说,这本书中,您是让肖斯塔科维奇借着您的笔说话,例如,您写道:“有些人能够在一定程度上理解你,支持过你,但同时,他们也对你失望。他们没有办法把握苏联的一个简单的事实:在这里,说真话的人是活不下去的。他们想当然地自以为很了解当权者的门路,相信如果他们处在你的地位,一定会和当权者斗争,他们要求你也这样。换言之,他们要你的血。”

巴恩斯:肖斯塔科维奇没有选择流亡国外,这本身就需要勇气。斯特拉文斯基在美国过着优越的生活,对他仍留在国内的受压迫的音乐同仁没有关心过。肖斯塔科维奇去美国,希望能与他所崇拜的斯特拉文斯基见上一面,但后者没有露面。还有那些所谓共产主义的同情者,例如萨特,他们是不会让自己的利益受到伤害的。

苏联作曲家协会的秘书长赫连尼科夫曾经说过,肖斯塔科维奇“是个很兴高采烈的人,他没有什么可害怕的”,这真应和了俄国的一句俗语:“狼不知道羊的恐惧。”肖斯塔科维奇一直生活在恐惧之中,他害怕斯大林的权势,但他并不害怕斯大林这个人。有一个著名的故事,就是赫连尼科夫竟然在斯大林面前害怕得拉了裤子。肖斯塔科维奇从来没有这种事。他们要他入党时,为他派了一位政治老师,政治老师告诉他应该在家里挂斯大林的像,但他始终没有挂。

肖斯塔科维奇写了许多公开的音乐,也写了许多放进抽屉里、当时不能演出的音乐。他向当局妥协,最终保住了他的家人,保住了他的音乐,他把所有的勇气都给了音乐,在现实生活中,他就只剩下怯懦。但在我看来,他就是英雄。

凯蒂:是不是有什么特殊的国际政治原因让您开始写《时代的噪音》?

巴恩斯:我向来不认为作家应该因某一政治原因而写作。一个作家要写的是他从内心深处感兴趣的事情,至于会不会与现实不期而遇,那是我不予以考虑的。我认为我的书所反映的主题,并不局限于某个国家或某个事件,我的主题,是人类共通的。只要政府和艺术同时存在,大家就一直会问这个问题。

历史的真实和小说的虚构

凯蒂:《时代的噪音》的主角是真实的历史人物,您如何处理历史的真实性和小说的虚构性之间的关系呢?

巴恩斯:我尽量做到历史事实的准确。但曾有人说“传记和历史结束的地方,就是小说的开始”,小说能够前往传记及历史去不了的地方,写小说的一个长处就是我可以揣度并描写人物的心理。例如关于肖斯塔科维奇对闰年的迷信,他只提到一两次,但我可以把这个变得比较重要。还有,他等在电梯口的那个场景,你和任何一个西方音乐家、音乐理论家提到肖斯塔科维奇,大家首先想到的就是他站在电梯口等人来抓他,这是大家共同接受的关于肖斯塔科维奇的一个情境。但是,这件事情,肖斯塔科维奇生前从来没有自己提起过,是他去世后,家人和朋友才说起的,所以,这件事没有经过史学家的考证或得到完全的证明,如果你写历史或传记,你至少得注明此事是不确定的,但是写进小说里,我就可以当成历史事实来写。

在一个专制独裁统治下的国家里,历史真实是很难梳理或确认的。例如,审讯肖斯塔科维奇的人的名字到底是什么,根据不同的材料,有三种不同的拼法,我在后记中把这个问题提出来,并把三个名字都列了出来。《伦敦书评》上刊登了一位历史学家对此书的评论,文章题目用的就是这三个名字,她把小说家和历史学家对比,抱怨小说家太多臆想杜撰的自由,又说她知道准确的名字是什么,如果是评论一本历史著作,她是会说出来的,但因为是评论一本小说,所以就不屑于把这个信息告诉小说家。她这样写真让我恼火,我只能说,这位历史学家实在不懂小说,不懂得什么是虚构的作品。

当然,一旦这个专制政府瓦解,有一些实情会出现,但也不可能是全部的实情。书中还有一个情节,就是佐丹诺夫给音乐家上课,他弹着钢琴,告诉音乐家什么才是真正的音乐。这个故事也不是完全确认的历史事实,但是这个故事广为流传,也广为大家接受,就变成真实的了。这就是小说家可以一显身手的领域。

有个周末我去我家附近的集市买东西,有一个人对我说:“我刚刚读完你的新书,但是我不知道哪些是真实的,哪些是虚构的。你能不能够告诉我,这些事情都发生过么?”我对他说我无法告诉他,因为我希望他在阅读的时候,相信书里的一切都是真实的。小说就应该是这样,你在读一本小说时,不管是侦探小说还是文艺小说,你应该相信你阅读的就是真实的。

凯蒂:您刚才提到这篇《伦敦书评》上的评论文章,文中还说您这部小说的视角是“单一”的,评论中说您的《福楼拜的鹦鹉》(Flaubert's Parrot)有多重叙述视角,《尚待商榷》(Talking it Over)中的三角恋爱有三种叙述视角,连《豪猪》(The Porcupine)里都有两个角度,而《时代的噪音》则是单一的,您怎么看这种评论?

巴恩斯:我不同意她的看法,这是一个不懂小说的人才会说出的话。当年我写《十又二分之一章世界历史》(A History of the World in 101/2 Chapters)时,我特别希望能有历史学家来评论,但是没有。现在有历史学家来评我的书了,但是她又实在不懂得小说。

我刚开始动笔写《时代的噪音》时,我用的是第一人称,但是写了十页,一直觉得不对劲,后来就改为第三人称。第三人称很灵活,就像一台摄影机,你可以把镜头拉得很远,可以看到你笔下的主人公和他生活的时代的全景;也可以拉得很近,只看到他;还可以把他放在镜头后,以他的目光来看世界,第三人称就成了第一人称。这本小说是关于肖斯塔科维奇这个人,以及他周围的与他有关系的人,我所需要的,就是远景、近景、他的内心世界。这本小说不需要那么多的叙述视角。

凯蒂:《时代的噪音》的开头和结尾,是用斜体字写出的,首尾呼应,讲的是一件火车站台上发生的事。三个人,应对扉页上所题的俄国谚语:“一个人去听,一个人去记忆,一个人去喝酒”。这前后两段读上去像一则寓言。这也曾是肖斯塔科维奇生活里真实发生过的事么?

巴恩斯:我读到关于肖斯塔科维奇的这段轶事,原文中只有两行字,说他在二战期间,坐火车去某地,曾在站台上与一个乞丐喝过酒,他们干杯的时候,他说了句“完美的三合音”。我觉得这个趣闻很有意思,就把这两行字给扩展开来,写成了现在的开头与结尾。当时确实应该还有另一个人和肖斯塔科维奇在一起,但是史料中并没有记载这个人是谁,但这也就增加了一种神秘感。

那句俄国谚语也是真的,而且正合适当时的那个情况。俄国有许多充满哲理的谚语,例如,《尚待商榷》的扉页上,我用的是另一句俄国谚语:“他撒起谎来,就像亲眼目睹过一样。”那句话,也特别适用于这本书。

凯蒂:您的《豪猪》也是关于东欧社会主义阵营的,您认为《时代的噪音》和《豪猪》之间是否有一定的联系?

巴恩斯:这个问题应该由读者来回答。我自己很少回头看我过去的书。我无意在这两本书中建立任何联系。有时候,想得太多,或太多回头去看曾经写过的东西,对作家来说都是很危险的。对,《豪猪》的主题确实是关于东欧国家,但并不意味着写过《豪猪》,写《时代的噪音》就会容易。

凯蒂:许多人认为这本书和您的成名作《福楼拜的鹦鹉》有传承关系,它们都是关于历史上的人物,都是把许多片段串在一起。您自己认为这两本书有关联么?

巴恩斯:我只能说这两本书都是关于我非常崇拜的伟大艺术家,而且都是擅长反讽的艺术家。我自己在作品中也经常用反讽,我自认为自己也是一位“反讽作家”。肖斯塔科维奇很爱读书,但福楼拜并不特别热爱或熟悉音乐。在《福楼拜的鹦鹉》中,我表达的可能更多是对福楼拜的敬仰和崇拜。而在这本书中,肖斯塔科维奇所遇到的波折和苦难让我更感兴趣。我无法想象在他的处境中生活。肖斯塔科维奇和普罗科菲耶夫的境遇非常类似,但是肖氏更深地陷入苏联的政治系统中,所以,他的生活更让人痴迷好奇。读者想要在这两本书中找相似处,我一点都不介意,至少说明他们两本书都读过。但对我来说,我的每本书都是独立的。而且,旁观者清,我自己可能也看不出来这两本书的类似处。

《终结的感觉》

凯蒂:在您的书中,不仅有故事,还有很多哲理性的亮点。我记得在学生时代,总喜欢抄录书中的妙语,您的书里就有许多这样的段落。例如《终结的感觉》中关于记忆、历史、悔恨、时间;《时代的喧嚣》中关于权利、尊严、反讽、恶魔的良心等。这些生活的哲理,读者可能早有同感,但却无法表达,您用很简洁明了的大白话给表达出来了。您是否认为自己是很有哲理的作家?

巴恩斯:你这么说,可能就是对一个作家最好的评论了。读者感觉到了,读者也想到了,但是一直找不到表述的办法,读了作家的表述,读者想:“这正是我想说的。”能够得到读者这样的认同,对作家来说是最大的恭维。我的工作就是要用语言表达感情,这是我赖以谋生的职业,练了四十年的功夫,我可能比较驾轻就熟了吧。而且,随着年龄渐长,生活教会你不少哲理,也让你更有信心进行总结,更能言简意赅地、准确地表达自己。但我肯定不是一位哲学家。我们家的哲学家是我哥哥。我充其量只能算是位业余哲学家。在家里,每当我试着表达我的哲学思考,我哥哥总是说:“哎,胡说八道。”他是专门研究古典哲学的,是亚里士多德专家。我的自传《无所畏惧》(Nothing to Be Frightened of)有很多地方写到我哥哥。关于我们小时候的许多事,我俩的记忆太不同了,同一件事,我们的记忆可以完全相悖。所以,正是那种记忆的对比让我开始构思《终结的感觉》这本书。

关于记忆,我哥哥的观点是:一切记忆都是虚假的、不真实的,记忆都是想象的结果。我并不完全同意他的看法,我对记忆的理解比他要传统、要实际。但是,有一点我同意他,就是说记忆有时候太多地依赖于想象,记忆会有很多失误。

凯蒂:所以,是不是可以说,您先有了一个关于记忆的哲学的思考,然后才开始构思《终结的感觉》的故事?

巴恩斯:我的小说,先有人物和故事的情况很少。我的小说通常从一种情境开始,可能是一个道德上的失误,然后,我问,下面会发生什么。小说就像一只动物,有头有身体有尾巴,但身体内究竟有什么,一开始是很模糊的,然后我会慢慢梳理、增加人物和情节。我原来想象《终结的感觉》会有一个很小的头很长的身体,头与身体的比例大约是一比三,但是在写作过程中,头变长了,身体变短了。

《终结的感觉》是一本关于时间和记忆的书,关于时间会如何影响记忆、改变记忆,记忆又会如何影响时间。这本书也是关于你如何重新发现你生活中曾有过的一些重要关头,那些你总觉得有些不对劲的地方。你一直以为某件事情是这样发生的,突然有一天,你不那么确定了,原来你的记忆并不准确。这是我想在这本书里探索的主题。

凯蒂:我记得这本书里,您写道:“当不完全的记忆遇到不充足的记录时,那一刻所产生出的确定性,就是历史。” “历史并不是胜利者的谎言,它更是幸存者的记忆,而大多数的幸存者,既不是胜利方,也不是失败方。”这本书虽然只有一百五十页,但是内容极其丰富。您在字里行间留下许多暗示,就像布阵一样,看过一遍后,需要再回头读,才能明白:哦,原来是这样。在很短的篇幅里,布下一个大阵势,您是怎么做到的?

巴恩斯:作为一个作家,我已经写了四十年。写作经验让你知道如何掌握时间、篇幅,不需要说的话就不说了。就像厄普代克晚期的作品,他可以在很短的篇幅里写出一个人的一生,还有爱丽丝·门罗的短篇小说,三十页就是一生的篇幅。我之前那本书是五百多页。这本书很薄,只有一百五十页。但有不少读者告诉我说,他们看到最后一页,马上就翻回到第一页再读一遍,这样算来,这本书可以说是三百页。

我有一个朋友打电话给我,说:“我已经读了三分之二了,还没有看到答案,时间太长了。”我就告诉他,他需要有耐心。这是我的写作风格,我喜欢在书中放着一个个暗示,让读者猜想到底是怎么回事,但是也得给读者信心:最后他们是肯定能看到答案的。我认为作家有迷惑读者的权利,但是不能最后不给答案。

例如,有读者不明白,为什么维罗妮卡要惩罚托尼,一直抱怨托尼不知真情?因为她的生活里发生了许多不愉快的事,她的男朋友、她的妈妈、他们之间的关系,以及最后必须要她肩负的重担,几乎毁了她的一生。而托尼,压根不知道这几十年发生了这些事情,还对自己的生活沾沾自喜,所以,维罗妮卡对他很生气。托尼是个洋洋自得的人,一直小心谨慎地生活,没有什么波折,他对自己的一生挺满意,与维罗妮卡的重逢,审视记忆,显然把他给惊醒了。她为什么这么气愤?人与人之间的关系就是这样,有时候,你可以为一件小事生很长时间的气,人的情感就是不可理喻的。

创作习惯及其他作品

凯蒂:您的写作习惯是什么?

巴恩斯:我每天上午写作,早上是我创作的最好时间。我总是先手写,然后用一个电动打字机把手写稿打成初稿,再进行修改。我从来不用电脑写小说。因为我是记者出身,所以,除了小说外,我还写记者类的文章,评论、访谈之类,那都是用电脑写的。

为什么写小说不用电脑?我一直有两台电动打字机,但是在写《亚瑟和乔治》(Arthur and George)时,两台打字机都坏了,我就想,好了,这是老天爷要让我学会在电脑上写小说,所以,我就在电脑上写了几章。但是结果很不好,写下的只能全部删掉。可能因为我想要的那种初稿是电脑上写不出来的。因为在电脑上写作时,太容易修改了,所以,我控制不住自己,总要边写边改,这样,出来的初稿就很局促,放不开,过度修改。而用打字机打出来的初稿不能修改,反而有更多的空间,自由度更大,然后在打印稿上进行修改,就很容易。这两种机器是很不一样的。

大学毕业后,我先是自由撰稿人,七十年代中期进入《新政治家》,当文学版编辑,也负责电视评论。当时的舰队街很热闹,许多杂志报纸都聚集在一起,《新政治家》《观察家》《泰晤士报》《泰晤士报文学增刊》等等。我们的办公室很忙,人来人往,自由撰稿人、评论员、专栏作家,很多色彩丰富的人物,地下室里还有一张乒乓球桌。当时大家喝酒也厉害,许多人为多家杂志报纸写作,大家都混在一起。现在不一样了,报社都搬到了不同地区的新大楼里。当时我的同事里有几位锋芒毕露的年轻作家,现在都很有名。他们都比我会说,我那时候几乎是哑巴,开编辑部会议的时候,就怕主编的眼睛朝我这里瞟。

凯蒂:大家常常把您定义为后现代的作家,其实您有些作品还是蛮传统的。而且,您每本小说的风格和样式都非常不同,您如何为自己定义?如何总结您的风格?

巴恩斯:我真不在乎别人怎么称呼我,我有些小说非常传统,有些非常现代或后现代。我总是把我的每一本小说都看成一个独立的个体。写作时,我会考虑我要讲一个什么样的故事,用哪种叙述手法讲这个故事最合适,有什么问题,如何最好地解决这些问题。所以,我的作品没有什么统一的风格,每本都非常不同。

对我来说,小说的形式很重要,形式也是各种各样的。福楼拜曾经说过:“没有无形式的内容,也没有无内容的形式。”你可以构想一本小说的内容,你要讲一个故事,但没有形式的话,这些内容和这个故事就无法存在。内容只有在找到完美的形式之后,才能成立。例如,我五十年来一直对肖斯塔科维奇感兴趣,但直到在三四年前,我才开始考虑:“他的生活中究竟发生了什么?是怎么发生的?从谁的视角来看他?”这时,形式进入,我才能开始创作。许多小说家认为形式只是开头、中间和结尾,并不这么简单。

凯蒂:我也听说过您刚开始创作小说时,曾有一个计划。您能说说么?

巴恩斯:当我刚开始写作的时候,我确实有一个计划,我计划第一本书用第一人称,第二本书用第三人称,第三本书从女性的角度。第一、第二都实现了,第三本是《福楼拜的鹦鹉》,到第四本才做到女性的角度。所以,我以后的书,就没有任何计划了。

凯蒂:大家常说,作家的作品如同他们的孩子,千万别问他们最喜欢的是哪一个。但是我还是要问您,您自己比较喜欢的是哪几本?而且如果您只能有一本自己的书,会挑选哪一本?

巴恩斯:说起我的作品,我喜欢别人不太看好的小说,例如《注视太阳》(Staring at the Sun),因为大家都说它比不上《福楼拜的鹦鹉》。但是如果你只允许我挑一本,那可能还是《福楼拜的鹦鹉》, 因为这本书,让我第一次意识到我可以进行小说形式的试验;而且,我很感激这本书,这是我第一本被翻译成外文的书,第一本被成功认可的书,也是一直卖得很好的一本书。当然,这本书是比较试验性的,我记得有一次,我试图向金斯利·艾米斯描述这本书,我告诉他“这是一本倒过来的小说”,他脸上的表情是愤怒加厌倦加困惑。我也曾试图向我的出版人描述此书,他的脸上是一片空白。所以,我也根本没有想到这本书会一直卖得这么好。

还有一点,在开始写作新书时,我总是尽量忘记过去的书。我对自己的作品的记忆是很零碎的。我能记住的都是那些我在采访中经常说起的段落,或是读者经常问起的段落。过去四十年的写作,我不可能什么都记得。而且,这种记忆也是扭曲的。所以,有时候我拿起一本过去的小说,翻看来,会很惊讶地说:“哦,这段是我写的么?”那些不再谈起过的章节几乎都被遗忘了。

2013年,我出版了《生命的层级》(Levels of Life),因为这是很私人的一本书,是我对亡妻的纪念,所以,我不想让此书在我的记忆中被扭曲,我不想让这本书以及写作这本书时的情感在我的记忆里起变化。也因为我当时的处境比较容易受到伤害,所以,我决定不谈论这本书,只给过一个采访。

凯蒂:我听过那个采访,我也读过那本书,书和采访都很让人感动,但我不会问您这方面的问题。您还有一个文学身份,就是犯罪小说的作者丹·卡瓦纳,用的是您亡妻的姓。八十年代,您写过四本犯罪小说,但后来就辍笔了。怎么会开始写这些小说,为什么又停下来呢?

巴恩斯:我花了八年时间写作《伦敦郊区》,觉得写作真是一件很辛苦的事。当时见到一位朋友,他是写犯罪小说的,他说他四个星期就能写一本,我也就想试试看,没想到两个星期就写好了第一本,第二本花了两个半星期。犯罪小说是有一个固定模式的,这种模式既是一种自由,也是一种限制。你不能脱离这种特定模式,多少页纸之内必须横下多少具尸体。而且,很多人可能认为犯罪小说好卖,他们会以为我是以犯罪小说来养活我的严肃小说,根本不是这么回事。是我的《福楼拜的鹦鹉》在养活我的犯罪小说,所以,我写了四本犯罪小说后,就不想再写这种程式化的小说了。

凯蒂:您的小说的设计都非常讲究,特别是英国出版的《终结的感觉》《生命的层级》和《时代的噪音》,让人觉得它们本身就是艺术品。现在是电子阅读的年代,您的纸质书的设计,是不是与电子读物的一种对抗?

巴恩斯:我有一位设计师,她相当出色,是最好的。在接受布克奖时,我提到她、感谢她。对,为了能够抵制电子书的冲击,纸质书本身的样式就越来越重要,纸质书必须有一种吸引力,让读者愿意拿起一本,愿意花钱买它,希望拥有一本,并会送人做礼物。一般来说,我的设计师会设计几种初稿,然后来听我的意见。例如《时代的噪音》的封面,一个戴着眼镜拿着手提箱站立等待的人。这是一幅木刻作品,很有苏联那个时代的气息。大家一看就知道是肖斯塔科维奇,因为最让他出名的,就是等在电梯口。设计师说她想用一种棕色的纸做封面,那种在苏联的百货商店中包东西的纸,不易撕破。她拿了几种过来,我们选定了这种。

凯蒂:采访您,肯定要问问您的布克奖,您三次被布克奖提名,最终得奖,是不是很欣慰?

巴恩斯:那当然。当时听到他们宣布我的名字,我的第一个感觉是松了一口气,然后才感到高兴。我已经被提名了三次,没得奖的感觉,我太清楚太有经验了,所以,我想知道得奖的感觉。而且,也一直有人问我怎么还没得到布克奖,我对这个问题实在很厌倦了。所以,得了奖,让我松了一口气。

可以说布克奖让我的写作生涯至少延长了十年吧,多了十年的读者群,当然,也让我的收入有所增加。所以,布克奖是有益无害的。在获得布克奖前,我的作品已经被翻译成四十种语言,布克奖后,可能被翻译成四十五种。

凯蒂:在中国,您是很受欢迎的一位英国作家,您的书在其他国家被接受的情况如何?

巴恩斯:谢谢。也不是所有的国家都喜欢我的书。我的第一本书《伦敦郊区》曾经在南非被禁,可能因为里面的性描写。《终结的感觉》被翻译称成波斯语,在阿富汗可以发行,但是在伊朗却被禁,我也闹不明白为什么。下个月我会在加利福尼亚见到此书的波斯语翻译,我会问问他被禁的原因是什么。《时代的噪音》已经在格鲁吉亚和乌克兰出版了,格鲁吉亚的版本还是在英国版本之前出的,可能因为斯大林是格鲁吉亚人,所以他们很感兴趣。许多国家都买了版权,我很想知道俄国读者会如何接受这本书。

个人经历

凯蒂:众所周知,您是亲法派,您的父母亲都是法语老师,您也从小随家人去法国。其他国家呢?您去过俄国么?

巴恩斯:我在牛津读大学的最后一年,1965年,我十九岁,和一群朋友去了东欧和苏联。我们开车去了波兰、东德、苏联、罗马尼亚、捷克斯洛伐克,在苏联,我们去了莫斯科、列宁格勒、基辅,还有其他几个地方。整个行程八个星期,主要是露营,我们自己带了帐篷等,住在营地。

凯蒂:您对当时的苏联的印象如何?

巴恩斯:我是亲俄国派,并不是亲苏联派。我一直觉得“苏维埃俄国”是一个悖论,苏维埃是乐观的,俄国是悲观的,这是两种互相抵触的文化和思想意识,很难融合。我去那里,是想要寻找古老的俄国的文化,而不是苏联的东西。我当时十九岁,对政治根本不感兴趣,也看不起政治,认为文学艺术至上。我们当时是以旅游者的身份去的,但是我们还是能注意到许多能说明苏联状况的现象。例如,我们从波兰进入苏联时,从波兰买了好多食品,这些在边境上统统都被没收了,估计有人那天晚上吃了一顿好饭,但不是我们。我们的行程和住宿地点都是事先向当局汇报、并经过批准的,我们每天必须上缴一定数额的货币。我们买了一张苏联地图,上面只有十二条路,外国人只能顺着这些路线旅行。我记得有一天我们从莫斯科开车去列宁格勒,我们知道沿途有一个很有名的教堂,所以,就打算绕个弯去看这个教堂,但离开大路还没有开到一英里,就有警察来追上我们,非常有礼貌地叫我们回到原路上。还有,我们回到莫斯科时,车子很脏,在城外,交通警察就让我们停下来,让我们把车子洗干净之后再进城。

离开苏联后,我们去了罗马尼亚,在边境上,我们听到开枪的声音,我们就问苏联边境的士兵是怎么回事,他们说是有人在打猎,打鸭子。等到了罗马尼亚那一边,那里的边境士兵说:谁会用机关枪去打鸭子?

凯蒂:您后来回去过么?

巴恩斯:没有再回苏联,但我1979年又去了一次罗马尼亚。1981年,我去了中国,我当时是和许多人一起,纯粹去旅游。我们在中国待了三个星期,去了香港、上海、北京、苏州、成都。当时的中国刚刚打开大门,去的人还很少,吃饭的地方也不多。我记得我们去长城那天,只有一个卖茶的小摊子,没有其他人。我印象最深的是一个回音壁,许多人隔得很远,听墙上传来的说话声。具体是哪里我已经不记得了,是天坛么?可能是。这个情境后来我还写进了我的第三本小说《注视太阳》中,我还有当时的一张照片,我会寄给你。

凯蒂:您的亡妻是南非人,从小在德班长大,后来来英国。您常去南非么?

巴恩斯:我们结婚之后,我去过南非一次,就那一次。我的第一本书在那里是被禁的。帕特虽然是南非人,但是她二十多岁就来到英国,而且她也有爱尔兰护照,所以,我更觉得她是爱尔兰的法国人。像她这一代的许多人一样,她对南非也有一种爱恨交加的复杂心理,南非是一个非常美丽但非常悲剧的国家。

凯蒂:您最喜欢的作家是哪些?当代的作家您读得多么?

巴恩斯:我最喜欢的作家,嗯,从谁开始算起呢?当然有福楼拜,还有莎士比亚、契诃夫、屠格涅夫、伊迪丝·华顿、夏绿蒂·布朗特、乔治·艾略特、泰奥多尔·冯塔那,二十世纪的作家有加缪、伊夫林·沃、佩内洛普·菲茨杰拉德、司各特·菲茨杰拉德、厄普代克,现在活着的作家,有爱丽丝·门罗、洛瑞·摩尔、海伦·辛普森,还有其他许多。

我从来不觉得我喜欢或我崇拜的作家会死掉,他们对我来说,比许多活着的人还要鲜活。而且,我认为文学史不是直线型的,不是代代传承的,文学史是圆形的,就像一个大圆桌,各个世纪的作家围坐在圆桌边,有很多穿梭的、交叉的影响。

后记:5月初,莱斯特城足球队取得英超冠军,创造足球史上的奇迹。巴恩斯出生在莱斯特,从五岁时起,就一直是“狐狸”队的忠实支持者。但是在采访他时,因为时间有限,没能与他谈及莱斯特夺冠的可能。5月7日,巴恩斯在《卫报》撰文,风趣地讲起他的“狐狸”情结,其中一段逸事特别值得与大家分享。莱斯特夺冠,大家都说在莱斯特大教堂被重新安葬的理查三世给予了保佑,巴恩斯说他自己可能也有一份小小功劳。去年3月,狐狸队面临被降级的危险,他正巧在西班牙的圣地亚哥,那是天主教的圣地。大教堂中有一尊圣詹姆斯像,据说从背后抱一下圣像,许下的愿望就能实现。每次世界杯开战之前,西班牙队的全体球员都会来抱圣像。虽然巴恩斯是完全的无神论者,但是,“在一种完全反讽的状况下,我抱了詹姆斯一下,希望他能保佑莱斯特队不被降级。从另一边下来,我压低声音对他说:‘如果您能帮忙,我说不定就会信您呢。’当去年赛季结束,狐狸队居然保住了中等偏下的位子,我明显觉得一种道德上的紧张感。看看现在,他居然搞定了英超。圣詹姆斯,您可做过头啦!好吧,既然这样,那我就再试试神学的运气——下一届欧洲冠军联赛这件小事,如果您也能搞定,那我肯定皈依您啦”。

(编辑:郑娜)