Huang Yong Ping. Spray Gun Painting. 1981. 2015 Huang Yong Ping.

采访者:李雨洁

受访者:黄永砯

让工具控制自己的艺术家

李雨洁:1981年年底你有一个毕业创作是《喷枪系列》,你那时候的各种实验还是专注在绘画上面,没有放弃绘画,你当时还想要探索新的绘画方法?

黄永砯:那个时候可能很难说,当时目标都还没有完全确定,正处在一个过渡。虽然我们是在美院的这种传统系统裡面,但是同学都不太愿意遵照传统教学的方法作作品。

李雨洁:那时候《喷枪系列》受到一些批评了吗?

黄永砯:这个绘画谈不上什么大批评,但他们就是觉得比较离谱嘛。因为油画系毕业的,你不用油画颜料?学了四年,竟然完全没有体现基本功还有技巧。所以当时这么做很冒险,但是他们也没有完全地否定。老师只不过是说,“哎呀你这个有点简单啊”。

李雨洁:你在自己的笔记裡面提到要让工具处在无意识的控制中,“工具由主动转向被动”。这个要怎么达成呢?你觉得自己成功了吗?

黄永砯:这个语言上表达不是非常精确。工具本身是一个死的东西,它不存在主动跟被动的问题,这裡是指人—使用工具的人转向被动。我用的工业喷枪是什么样的一个东西呢?是很小的喷枪,带了一个机器,就是空压机,这个东西不是来作画而是来喷颜色的。譬如说你要把这个桌子涂成黑色的,这个哗——就这样喷,就完了,是吧?当时为什么会提这个问题呢,主要也是因为工具对我们来说变得非常新鲜,我不能完全控制它。不像笔,笔我如果向左就向左,而且从我们的角度来说,以前对绘画的认识,所谓的颜色都应该是微妙的,应该有变化的,这个工具不存在这个问题,一下子在几秒鐘就是一大滩的颜色,速度是很快的,没办法让你去慢慢改变。所以在这个意义上来说,我就提了这个所谓无意识的问题还有被动的问题:就是人处在一个被动的状态,而且这个被动的状态不像我们一般意义上说被动就是不好的,它开了一个天地,就像潜意识的时候做作品。所以说我的主动性是很小一部份,被动性是很大的一个天地。

李雨洁:你由主动转向被动的塬因很大一部分是是这个工具太难控制了,而且你不熟悉这个工具?这个系列虽然是有这个“无意识”这个元素在裡面,话说,有一种新具象或者某种抽象这样子的风格在裡面,风格是很强烈的。

黄永砯:对,风格很强烈。我觉得如果是当时的一些作法呢,可能就接近所谓的冷抽象或者硬边抽象。因为你靠剪纸喷出来的东西,喷出来的都是硬边的,硬边的形状是比较冷的,所以归为冷抽象。其实当时在我们的班裡面,就是其他同学也有类似的作法,他们是用手画的。我这个是工具造成的一个更极端的效果。比方说当时非常出色的一个同学查立,他画的东西我觉得跟后来耿建翌或者张培力他们当时早期的绘画都有类似于这方面的东西。不是说一种表现的,也不是印象主义的,而是属于一种比较冷的,比较硬,半抽象的。

李雨洁:浙江美院在85新潮开始之前,已经有很多人都有一种对于所谓“冷抽象”的探索,或者是尝试去掉个人风格的对于作品的影响,你觉得是为什么?

黄永砯:我现在很难说是为什么,但是觉得这个隐含所谓绘画从属于一个政治的目的或者是功能裡面去慢慢解脱出来的一个办法。就是所有的绘画,所有的工具,都是一个工具性的,都是要表达一个什么。但你一旦出现一个比较冷的或者说比较半抽象的一个东西,那他就会游离这个固有的概念。

厦门达达与杜尚

李雨洁:1983年的时候,你跟一群朋友组织了《厦门五人现代艺术展》,这个是内部观摹的,当时要办一个展览有哪些先决条件呢?你们是在群众美术馆,像这样子的展览场地要怎么样申请,或者租?当时没有所谓策展人这种角色,这具体是怎么做的呢?

黄永砯:也不存在租用,只不过是说,我在厦门认识了一些人,譬如说有个中央美院毕业的老师,他是在群众艺术馆工作的,我们跟他很熟,他也很支持年轻人做一些东西,他自己也在改变他自己。所以我们就提出可以搞个展览,就几个年轻人,他也很支持,说,“就做嘛!”所以很简单,也不存在什么问题,只不过当时不是公开展览,叫做内部观摩,所谓内部观摩就是说空间也不大,群众艺术馆大概有几个大概一百坪米或者可能一百多坪米这种空间,就是很一般的空间。然后不存在什么策展人,就几个经常交流的朋友就在裡面搞,所谓观摩展就是他们发了一些油印的邀请函,发给有限的,厦门的一些文化圈子的人像老师啊,让少数的人来看。

李雨洁:有邀请函才能看?

黄永砯:所谓邀请函也是非常好玩的,就是一个油印的,差不多那么大张的一张纸盖了一个红章。这些东西我现在还留着。后来还开了一个研讨会,所谓研讨会就是大家发表了一些意见,还有会议记录,就这样。展览和研讨会总共大概叁天的时间吧。

李雨洁:展览中有很多是抽象画还有实物拼贴这样子的作品。你好像觉得这个展览是重要的,就是跨出了一步尝试。参加者后来的“厦门达达”是同一群人?

黄永砯:其中有一个后来不再参与的,其他四个人留下来。所以为什么有意义?就是说为什么这个展览会归类到厦门达达的活动裡面,是因为差不多是同一批人,移到厦门达达展以后,扩大了活动而已。

李雨洁:你们1986年还组织了一个“现代美术研究社”,然后好像有小组讨论,印了一些油印的东西。是像读书会的这样子的吗?

黄永砯:没有,不算读书会,其实没有一个规定的开会时间,是毫无组织的,完全是自发的。这个研究会呢,其实也就是跟我前面提的一位先生有关係,他叫纪乃进,在群众艺术馆工作。群众艺术馆后来就搬了,搬到后来做厦门达达的那个空间,所以这些都跟他有关係。那时候我开始写一些东西,比如后来“图词物”这个文章,当时有厚厚的这么一小叠,我给他看过,然后他也感兴趣,他也给别人传阅,后来也油印,就可以散发更多。油印其实是选择一些比较短的文章,这个基本上是跟厦门达达展览差不多同时。

李雨洁:譬如说你拿到了一本台湾人翻译的《杜尚访谈录》,然后还把它影印发给大家吗?那是1986年?

黄永砯:应该更早。我不是直接从台湾印,很有可能是通过一个朋友许成斗,在83年的时候他也参加“厦门五人展”,他是越南的侨民,当时他在西贡,后来他回到厦门,带了一些关于譬如说印象派的小的画册,油印的还是相当好的。但是我现在不完全确定《杜尚访谈录》是不是他拿来的,有可能是通过厦门大学的一个什么图书馆裡面找到,然后把它印个小册子。

A Copy of the Chinese translation of Pierre Cabanne's Dialogues with Marcel Duchamp.

李雨洁:你的笔记裡面提到,1982年看到有关维根斯坦的书,然后1984年看到维根斯坦的传记,那其实你是先看到维根斯坦才看到杜尚?

黄永砯:我当时没有记录说我什么时候看到杜尚,哪个早哪个迟,这个就很难说了。

李雨洁:你也写到1985年的时候《五灯会元》重新出版。但是你是具体什么时候开始阅读有关禅宗的东西?应该是更早吧?

黄永砯:是差不多那时,因为在中国是这样的,只有再版你才能够在书店买到这个书。

李雨洁:对,出版品在八十年代的时候是比较乱,有时候是很随意的,没有人知道逻辑是什么。但是我在看各个艺术家写的文章的时候,会觉得80年代大家谈很多中国的传统还有西方,但是很多时候可能对于所谓的中国传统也不是那么地了解,对于西方可能更多的是想像。我觉得好像当时的中国艺术家对于这两者有相等的距离。你觉得是不是这样子?

黄永砯:是,这个话我好像也曾经说过。就是说当时其实是同时发现了—一个发现西方,一个发现传统。

李雨洁:有时候是藉由西方来发现自己的传统?

黄永砯:当然你通过西方你可以更好了解传统,或者说从出版物来说,传统书籍的再版,是那个时候在文革后才开始有的。当然旧版书还有,但是旧版流通性不大。因为比方说你到图书馆肯定可以找到关于禅宗,关于佛教,关于庄子或关于老子的书,肯定有,但是书店裡面不一定会有,因为书店卖的都是新出版的东西。

烧作品“烧作品是我提议的,但我没有把所有的东西都拿去烧,我烧的主要是绘画。”

李雨洁:1986年的时候厦门达达做了一个焚烧活动,你说过是因为你们不满意那个展览的状况。参加展览的不是只有厦门达达的成员,至于这个小组的成立都还是一个问题,除了你们这群朋友之外,还有其他年轻艺术家参加。那你说过就是对于展览状况不满意,具体是什么样的情况?

The article “Xiamen Dada—a Kind of Postmodernism” published in Fine Arts in China.

黄永砯:其实当时展览的题目不叫厦门达达,叫做《厦门现代艺术展》。厦门达达的提出其实是在我那个发表在中国美术报的文章裡面,文章题目是“厦门达达——一种后现代?”是从这个开始的。我认为厦门达达这个团体的真正的组织,真正的诞生是在焚烧的时候才开始的,为什么这么说呢?《厦门现代艺术展》,这个从今天来说是一个非常平庸的一个展览题目,它什么议题也没提出。现代艺术在当时的语境裡面,就是说跟这个社会主义现实主义有点不一样,就是代表受西方影响的艺术,统称为现代主义或现代艺术。参加这个展览的人大部份都是一些美院或是师专毕业的年轻人,他们拿出来的东西很多是抽象雕塑。我当时为什么会认为展览不成功?包括为什么要做这个焚烧活动——我是觉得这个展览的倾向不够清楚,当时也是没有策展的,我当时属于召集人,那有人拿了一些东西来,你不能不让他展览,因为没有什么理由,当时还没有一个什么策展方针,所以,好了,都放进来了,各种各样,裡面也有一些水墨,抽象画。展览的时候我开始思考一个问题,就是说展览应该要改变艺术的性质,包括问题的提法。现代艺术我认为是非常无力的一个议题,整个的倾向性是不明确的,我希望能够找到一个非常清楚的一条生路,所以我才明确用了“厦门达达”在文章标题裡。厦门达达当时在这个展览裡面有一些苗头,为什么呢?比方说当时我展览的一些作品,比较有嘲弄性的,有一些跟欧洲达达主义有直接关係的作品。

李雨洁:例如呢?

黄永砯:譬如说达芬奇的鬍子被燃烧《鬍子最易燃》。还有比方说毕卡索的叁张照片被烧了一个洞,慢慢地变灰。还有譬如说《会响的手枪》,这些就带有一种达达式的隐喻在裡面。

Huang Yong Ping.Ringing Pistol.1986.

Huang Yong Ping. The Beard Was Easiest to Burn.1986.

李雨洁:但是你在焚烧的时候,好像只有烧绘画作品,对不对?

黄永砯:对,烧作品是我提议的,但我没有把所有的东西都拿去烧,我烧的主要是绘画。

李雨洁:是代表绘画死亡了吗?

黄永砯:可能是。一个是画比较大,比较起来,其他东西比方说一张照片,烧了有什么意义呢?而且“烧”在当时的定位也很清楚,不是一个终极的手段。从当时到现在来看,“烧”只不过是一个步骤而已。因为如果终极了艺术的话,我为什么在今天还要继续工作呢?不是都烧完了吗?当时也很多争论,说“为什么烧了以后你还要展示录像呢?”大可告诉人家说你东西都烧了嘛,都完了嘛,那事情就做完了,可是生命还在延续阿?我还年轻啊,那接下去事情怎么做?所以我一贯抱持这个态度,就是我们没有一个终极的手段。我们规定艺术的一个消亡,这是我们的一个态度,一个步骤,一个方法,一个策略,绝对不是一个终极。

Documentary of Xiamen Dada Burning Event in 1986.

李雨洁:所以你才把你要烧的作品都留了一块下来?作为证据?

黄永砯:不,这个是另外一件事情。我刚说我烧的都是绘画,但是绘画为什么要留下一块,它是不是个证据呢?谈不上证据,后来我也很少拿出来给人家看。既然一张画被割了一个12厘米乘12厘米以后,就看不出是一张画了,完全失去了一个绘画的涵义,根本只是一块材料。当时的一些照片我没有烧掉,还有一些复印件,那些我都留着。这个是一个一样的道理。它太不引人注目了,它不是一个复製性的东西,所谓的复製性的东西基本上都烧了。当然《会响的手枪》没有烧,为什么呢,它是被人偷走的,它很小嘛,一个钉子钉在那就挂在那裡,可能有人觉得好玩就拿走了。那其他东西,譬如说有几张关于构想的方案稿子放在塑胶袋裡面,这种就没拿去烧,但这后来也丢掉了。我觉得留下来的东西就更属于一种观念性的东西,物质性的东西都烧了。

李雨洁:这个展览有被审查吗?

黄永砯:没有。因为什么呢,当时确实也没有审查,而且也没有对外开放,反正看的人也很少。

李雨洁:这个也是内部观摩?

黄永砯:也没有写内部观摩,但是当时出了一份报纸[图录],因为当时裡面的其中的一个成员蔡立雄,他在厦门日报工作,所以他有一些门路。他在裡面就用报纸的这个纸印了一下,大概印了那么一两千份吧。

李雨洁:譬如说这个《解剖油画颜料》,是不是你做的第一个行为?

黄永砯:你怎么来界定行为呢,其实这个作品有点像义大利艺术家Lucio Fontana,割一条的动作,这样一个动作颜料就显出来了。

Huang Yong Ping. Dissecting Oil Paints.1986

李雨洁:你有意识地把解剖的照片也展出了,油画颜料的剩余也展出了,好像是记录一个行为事件的感觉。但是其实它好像在探索很基本的绘画问题,因为颜料就是绘画的材料,就跟你用实物来做作品相似,其实实物也是一种材料。

黄永砯:没错,但是应该清楚,就是那些颜料其实已经长时间不用了,因为当时我已经有好几年不去动这个油画颜料了。包括我早期的一些抽象画,都不是用油画颜料画的,都是用油漆,其实这个是延续那种关于喷枪的那个系统来的。还有我做过一个作品,把油画笔烧焦,当时也可能在展览裡面把一支油画笔烧了展出。这些作品更多的可能是在一个潜在的说明,在演绎绘画,把绘画的基本的,譬如说工具,颜料,进行一种处理,让它变得不能正常使用。

“厦门达达——一种后现代?”

李雨洁:你写了“厦门达达—一种后现代?”好像重新创造中式达达的门派,有点像譬如说中国南宗北宗山水画的歷史,是比照中国禅宗的,南北宗的这种方式来写的,这是后人杜撰的,不是真的有这件事情。我觉得你好像有在用这个方法?

黄永砯:有意在用这个方法?

李雨洁:那你写到了这些人,像比方说曼佐尼(Piero Manzoni),克莱因(Yves Klein)和凯基(John Cage),还有杜尚 (Marcel Duchamp),都是你比较欣赏的艺术家。但是劳申柏(Robert Rauschenberg),因为他来了中国,你把他作为一个现成品事件写进了你的这个文章。因为其实比较之下我觉得像曼佐尼,克莱因,凯基,都比较好地表达了“艺术品是会消逝”的这个概念。但是劳申柏用了很多现成品,他是用了很装饰性的方式来做,所以我觉得他是跟其他人有点不同。所以你是怎么样把他们包括进来的?

黄永砯:劳申柏当然我还是比较注意的,这跟他在中国展览会有关係,但我没去看他的展览。但是他对他对实物的应用也属于在我的这个範畴裡面,譬如说劳申柏他是怎么从一个平面绘画变成使用实物?还有实物怎么在一个平面裡面同时共存?我有一些作品的方式跟这个有点接近,所以我还是很注意劳申柏的东西。比方说他用一张床,还有一隻鸡在作品裡,是吧。但是基本上,你可以说他是装饰的,很多作品只不过是一个立体的画,这个是一个过渡。当时我正在从绘画想跳出绘画,这个过程,他正好成为一个桥樑。所以他对我来说有一定的重要性,放在这个名单裡面。

李雨洁:你没有去劳申柏在北京的展览,但是你有看到那个图录?

黄永砯:图录好像也是之后通过什么其他途径看到的。

Huang Yong Ping.A Note to Robert Rauschenberg.1986.

李雨洁:所以你做了这个《给劳申柏的备忘录》,是备忘什么呀?

黄永砯:这个题目是不是跟劳申柏有真的关係?也可以说是完全没有关係。因为当时我用各种各样的题目,我当时已经开始把题目当作一种画外的东西。就是让意义增加的东西。为什么要用禅宗,这是关于用一些完全不一样的东西并置在一起,禅宗之于达达它会产生一些新的意义,已经有意识地把一个东方的东西跟一个西方的东西放在一起,一个公认的思想史的名词跟一个艺术史的一个名词放在一起。为什么不把两个艺术史的名词放在一起?这也是拉开两个概念的距离,创造更大的思考空间。这个其实也预设了我以后的工作方式,从这一点到那一点,从这个史到那个史,这个都是有一定的相关的。

把路上的废弃物搬进美术馆展览

李雨洁:后来厦门达达作的那个作品改装,就是《发生在福建省美术展览馆裡面的事件展》,做的看起来好像很随意,但其实是你们是执行了一个事先想好的计划,对不对?其中你们还贴了一个文字,阐释人必须去选择什么是艺术,好像很强调观者参与,然后其中有一行字被馆方审查贴掉了。

Installation Shots of Exhibition of the Happening in Fujian Art Museum (1986).

黄永砯:这个完全是一个筹划好的。《厦门现代艺术展》展览以后,可以说当时中国的气氛还是比较开放的,当时我见到了福建省的美术馆他们的馆长,他说他们对厦门达达很感兴趣,说“你是不是可以把展览放到这裡来啊?”我们就说好啊。但其实当时烧掉了,我也没告诉他说我烧掉了,而且我们当时已经想要做一些新的东西,所以这是一个半骗来的一个展览机会,就是说他们同意了我们把作品搬来,但其实没作品。我们四个人都去了福州,看了他们的空间,然后规划了一下。时间很短,当时给了我们大概一个星期的时间,因为这个展览不是属于他们正式的一个展览,是属于比较开放,可以容纳一些实验型性的东西。我们还特地看了周围的一些环境,而且还对那些路上的废弃物进行拍照,都是计划好的,之后才回到厦门。后来我们回去佈展那天,动作很快,把该运进来的东西都运进来,都指定好了,哪些东西可以用,哪些东西不用,然后还有怎么组织人马来抬,东西其实很重。所以佈展是非常之快,像一个突然袭击。为什么呢?因为你要快,在他们还没有做出反应的时候,你已经都弄完了。包括上面出现的一些字,还有什么图标啊,都是在厦门做好带过来的,所以是一个完全有次序的。只不过是今天来看,没有留下一个平面图。没有一个规划图,都是在脑子裡。当然有很多随机的东西:搬进来有些东西都破掉了,有些东西是不能搬的,或者说不够,再搬,目的就是要把空间整个填满,就这个目的。而且要速度很快。还有边上还贴了很多像达达的报纸,有一张纸条是说这个作品是不是艺术品是完全根据观众来评价的,所以馆方把这个给贴掉了。因为他们美术馆会要承担一些责任,就把它贴掉了。

李雨洁:所以一开始只是有人把一行字贴掉,然后一个小时半以后,另外一个人说不行,要叫停?

黄永砯:对,他是馆长,他说要关展览,这个展览就很快撤了。

李雨洁:其实之前在群众美术馆,你们焚烧作品没有被审查?后来在福州的这个事情被审查,好像有点随机?完全根据当地的长官决定,是很乱的一种状况。

黄永砯:就是啊!在中国当然是这样。而且在焚烧的时候因为是在星期天中午,其实很少观众。边上就有一些人在打球什么的,我们也没有通知任何人,只是一些学生过来看,有的是当时是过来帮忙的。所以观众是很少的。而且烧的时间也很快,大概就持续半个小时或是四十分鐘就完了。所以烧是没有引起抗议。本来烧是很容易引起干预的,就像你今天随便在一个广场上烧东西,消防队都可以看到很多的烟,他们就过来关心,因为是在公共场合。那美术馆还是不一样,美术馆是他们自己害怕出事,如果他们不害怕,其实有人来看,看不懂也就算了,要等到政府有反应了,也要等好几天。所有的审查都是自我审查,就美术馆的人他们觉得他们承担不了责任。

占卜

李雨洁:1983年的时候你写的一篇文章,“现代绘画在中国命运之占卜”,好像是你第一次提到占卜这个词。你对占卜的兴趣是从什么时候开始的?你对占卜的理解是完全从易经来的吗?

Huang Yong Ping. House of Oracles.1986.

黄永砯:这个可能真的是第一次使用占卜这个词。但是很多事情是这样子,当你第一次使用的时候,可能都是比较无意识的,或者说你并不知道使用这个词的真正的意义在哪裡,那占卜这个词到后来才变为重要。我有一个1992年的作品叫做“占卜者之屋”,后来在2005年,有一个个展就是用“占卜者之屋”这个作品题目变为展览题目,其实这个只是说明我某种活动的一个名词。占卜后来就变成非常地重要,一个来说就是说所谓的占卜就是超出自己的一个能力,借助于另外一个东西,可以来超越自己。而且占卜几千年前就有了,这裡有一整套非常复杂的系统与传统,占卜主要是警告你,或者说提出警戒,“你不要做什么”,但他从来不会给你说“你应该做什么”。当时我是处在一个我需要有人给我提示“我应该要做什么”和我“不应该做什么”。而且占卜有一个很重要的就是他不能所谓的“不二问”,就是说你不能重复地问。重复问就不灵了,工具就不听使唤了。就是说,让你保持跟工具的一个距离。

李雨洁:你真的学过占卜吗?

黄永砯:我没有啊。我只不过是通过自己看一些书,自己了解一些方法。但这个方法是不是真正的方法?这个我很难说。但是我总是能够找到一些方法。

李雨洁:你在写“现代绘画在中国命运之占卜”(1983)的时候,好像做了很多实物的实验,并且在这个文章裡面,你提到很多门派,像超现实主义,达达主义,野兽派,包浩斯这些。有趣的是这种分门派的方式好像是美国对于欧洲现代主义的角度。这些知识,这些有关艺术史的知识,你是从哪些书裡面得来的?

黄永砯:这个书肯定不是当时美院教的,关于艺术史,特别是现代的艺术史。但是可以说因为所有的这些信息都是从零零星星的,譬如说当时的各种翻译,摘译裡面得来的,所以这个知识都是零散的。

李雨洁:Herbert Read大家都读得很多,还有Edward Lucie-Smith,你在自己的作品裡引用了这两个人的书,是不是他们对你有特别的意义?

黄永砯:没有。所谓的特别的意义就是说我能得到我就有意义,因为我当时能得到的东西是有限的,所以只能在有限的字眼裡面把它变为有意义。如果当时有更多选择,我可能会选择其他东西。但是我觉得这两本书已经基本上概括了某些重要的知识,是不是?

李雨洁:后来你到法国才第一次看到杜尚的作品,对不对?

黄永砯:对。我在其他的文章裡面曾经有说过我的想法。我说,塬作对我来说并不是特别的重要。所以我到法国以后看到杜尚的东西,不会颠覆我对杜尚的一个整体的看法。不会说我看了以后我觉得“欸,我以前看到的杜尚的东西不是这个样子的”,“我发现以前错了”。因为我不是依据眼睛真正看到的东西或是一个真正的实物来形成一个概念,形成一个想像。特别是杜尚的东西,完全是可以通过一些语词,他的说话,还有一些非常不清楚的模煳的印刷品,你就可以领会他的本质跟精神所在,这个点就是说,他可以游离一种所谓“塬作”。当然可能从法国人的角度来看,不太同意这个,因为他们非常注重这个塬作的东西跟印刷品跟特别是复製品,可能印刷的很差的,完全不一样,但我不看重这些微妙的感受。

转盘系列

李雨洁:这边有一张照片,是1987年在你的工作室的照片,我觉得特别有意思,因为裡面有转盘,还有一些抽象绘画,实物。

Huang Yong Ping in his studio in Xiamen in 1987.

黄永砯:这张照片其实还有一个拍摄的人,他坐在这个裡面,当时他是用慢镜头拍的,他变成一个模煳的黑影,辩认不出来。这个工作室当时堆放了很多东西,譬如这一个转盘,还有很多作品已经毁掉了,比方说这是几个酒瓶及一个塑料管在一个石膏上,后边是一张画。这是自己躺在那边印出来的一个石膏吧。然后这个脚是自己的脚翻模的。

李雨洁:你那个时候的作品都有很具象的名字。

黄永砯:是。但很多东西都没有留下来。

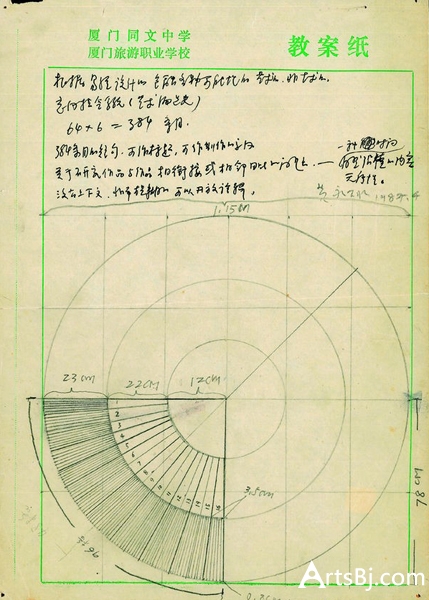

李雨洁:你八十年代有叁个重要的转盘,第一个是1985年做的,就是做非表达绘画的那个转盘。你是先把画布分成八等分,然后用也划分成八等分的转盘来决定现在要在画布上哪个等分上画一笔,这画一笔的颜料是由骰子去选择25种颜料中的一种,这25种颜料是你选的,然后把它们编码?那把画面分成八等分也是你先规定了一个构图?

Huang Yong Ping. The First Roulette and the Non-Expressive Paintings. 1985.

黄永砯:对,这些都是我事先要有一定的规定性。比方说为什么要找25种颜料呢,这25种颜料到底是有什么普遍性或者特殊性?其实25种颜料也是我当时容易找到的。首先这裡面没有常规的颜料,比方说他没有油画,他没有水粉,大部份是一些油漆,洗笔油,还有一些看上去有点像颜色的东西,其实根本不属于正规的颜料。

李雨洁:这个转盘让我想到杜尚的那个脚踏车轮,放在一个凳子上可以转。那个塬作从来没有在美术馆展过,毁掉之后他的复製品才展过。他在工作室裡面的时候常常转着这个东西玩,然后欣赏它,所以那个东西有一个功能就是好玩。你的这个转盘的功能就是帮助你画画,但是只有你用过,你没有想说要完全地去掉你自己主观的判断力,让第二个人去用这个转盘吗?

黄永砯:我觉得也不太现实,为什么呢?首先,如果有人要去做这个事情,他首先要知道这个程序,或者是说他要再造这个程序,不然他不知道要怎么用。因为这跟自行车轮的转动不一样,你要知道,自行车轮的转动你只要拨一下他就会一直转,转到他停下来,所以这个动作是比较容易的。但是你这个转盘,你可以转,他会停下来,那他停下来是说些什么东西呢?他告诉你什么东西呢?他帮你什么事情呢?这个都完全是一滩煳涂的东西。所以说,首先我必须意识到说我要有一个程序,比方说我们用骰子,比方说我们要选25种颜料,这些都是我规定的,我不能否认,但是我为什么要选25号而不选23号?这个就不是由我来决定,这就是靠我用的这个骰子。骰子他告诉我是7,我就用7明白吧?我用这个转,这个转盘上面有一个标誌,就是说指他停下来了,然后停下来,停在哪一个上,有一定的规定。是这个意义上。

李雨洁:所以这个意义上就造成一种你规定的但是又与你无关的一种结果?

黄永砯:没错。

李雨洁:你只有用这个转盘做过一个作品?

黄永砯:用这个转盘其实是做过五张画。但是展出过的是四张画,还有一张是没有完成的,后来就停下来,就不做了。

李雨洁:为什么没有完成呢?

黄永砯:不知道!当时就这样停下来了。就四张,然后就完了,后来这个转盘也就不再使用了。后来是展览这四张画的时候,同时把这个转盘也展出。

Huang Yong Ping.Large Turntable with Four Wheels.1987.

Huang Yong Ping. Sketch for Large Turntable with Four Wheels.1987.

李雨洁:但是从1985年的第一个《非表达绘画》的转盘,然后1987年的时候有带四个轮子的《大转盘》,《跟六走向小转盘》。大转盘就比较复杂了,他有内圈跟外圈,譬如说内圈有64个条目,外圈有384个条目,内圈条目和外圈条目规定了作品的做法,他们要互相配合的。

黄永砯:对。

李雨洁:你大转盘做出来的作品,标题通常都是该条目,可是你好像通常只有给一个条目?譬如说“潮湿的手段”。从“潮溼的手段”这个条目衍伸出很多个作品,但是潮溼的手段是外圈的条目?

黄永砯:对。

李雨洁:那的内圈条目不见了?

黄永砯:内圈条目一般不出现在我作品的题目裡面。当时其实是这样子的,内圈条目是作为一个作品的创作背景条件,它是比较潜在的。那外圈是直接拿来做标题。

Huang Yong Ping.Herbert Read’s The History of Western Art and Wang Bomin’s The History of Chinese Painting Washed in the Washing Machine for Two Minutes.1987.Destroyed.

李雨洁:你在1987年12月1号同时作了几件作品,都叫做“潮溼的手段”因为你把赫伯特·里德(Herbert Read)的《西方绘画简史》跟王伯敏《中国绘画史》这两本书在洗衣机中一起洗了两分鐘,但是其实这个两分鐘是转盘上的条目没有规定的。那你又用洗衣机洗了一张自己的油画洗了五分鐘。还有一个是把沙包捆绑起来?所以你那天刚好转到了潮溼的手段,然后就做了很多个作品?

黄永砯:又转到第二次。

李雨洁:你在做大转盘作品的时候也需要很多主观的判断才能完成?

黄永砯:对,我觉得大转盘没有像非表达绘画这个转盘的规定那么死:一个是限制没有那么严格,还有一个他範围要宽。其实他的目的不在限制,这个大转盘的目的在扩张各种各样的想法,这些想法之间有没有条理,这个是不在我关心的範围。它不只制订一个系统,是想要超越一些系统,应该这样来理解。

李雨洁:但是有没有有些时候你转到某一个条目,发现你今天没灵感做不出来,你就放弃了?

黄永砯:嗯,会有的。从一些可以找到的我的笔记裡面,关于转盘的作品,其实不止我们看到那些,有一些是没做的但是我有记录。将来可能有机会的话,可能会把这些东西整理整理,跟这个转盘一起展出,我觉得这样可能会更有意义,但是这需要一些时间。

李雨洁:《六走向小转盘》有没有做出相关的作品。

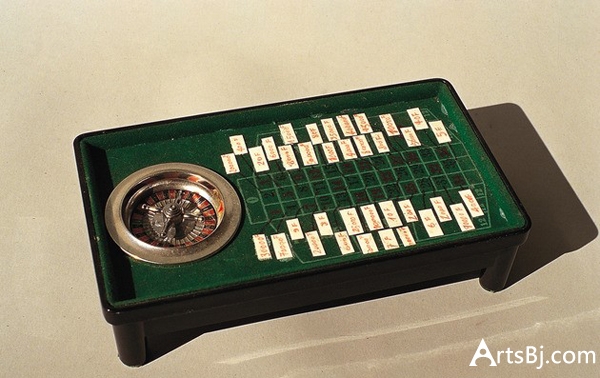

Huang Yong Ping.Roulette Wheel with Six Criteria.1988.

黄永砯:《六走向小转盘》是没有的,这个是88年做的作品,为了大地魔术师(Margiciens de la terre)这个展览。我当时已经被邀请,我正在考虑这个展览的方案,所以它其实是为这个展览作的,但是我从来没有使用它来做作品过。而且放在一个旅行箱裡面,后来就拿去参加了一个1989年2月份在中国美术馆的一个展览。

李雨洁:什么时候开始停止用转盘做作品?

黄永砯:其实到了法国以后,92年《占卜者之屋》作品裡面还有一个大的转盘。是一个像年历一样的东西,这个功能也是转盘。树了这个年柱,还有下面的几个盘,譬如说夜,日,还有时间,它是属于占卜的转盘,可以使用八字生辰来占卜。这个作品后来发展到一个转盘车,转盘车另外有一个题目叫做《六十甲子车》。

Huang Yong Ping.Sixty-Year Cycle Chariot.1999-2000.

李雨洁:但是这两样东西的目的不是占卜艺术,而是占卜生活,是不是?

黄永砯:基本上还是跟艺术有关係。当然还有一些更小的一些转盘是一个1991年的《小赌盘》,用来谈作品的价格。

Huang Yong Ping.Little Gambling Turntable.1991.

李雨洁:这个占卜价格的转盘有真的使用过吗?

黄永砯:没有使用过,没有人会跟我玩这个游戏,我觉得这个不成问题。这个转盘是不是可以玩,我觉得问题不大。我这个作品只不过是提了一个问题,就是关于作品的价格怎么样才是合适的?

洗书

李雨洁:你后来做了很多有关洗书的系列。藏书计划裡面有些书对你来讲应该是有特殊意义的,譬如说《纯粹理性批判》,还有你当时在看的一些有关美学的书。你洗了很多书,那你洗书的选择都是什么?

黄永砯:其实《藏书计划》有一张照片是地上一摊书,那就是我书架上的书。我当时买了很多书,美学的书倒是没拿去洗,美学的书很多我是用胶水黏起来的,虽然我买了很多美学的书,后来我基本上拒绝去看这些书。这些书是不是全部看完以后才被黏起来的?我不是很确定,但是有一些确实看过。一般来说,没有用的东西洗了就没有意义。特别是一些比较小件的,譬如说康德《纯粹理性批判》,这些都是有象徵意义的,不是随便洗的。当然后来有很多书就是作为作品的材料,譬如说我后来也有用报纸洗,那需要很多的量,那是另外一件事情。

Huang Yong Ping. eptile.1989.

李雨洁:到法国做的那个大地魔术师的作品,为什么改洗报纸?

黄永砯:这个道理是非常简单的。因为它已经转变为一种材料,而且这个作品需要一个大量的好几吨的纸,不是几本书所能够解决的问题。

李雨洁:你好像是选择了法国共产主义的报纸?

黄永砯:也有一些解放报,当时没有完全指定是专门的一家报纸,我没有这样指定,我是泛指当时的媒体文化。

李雨洁:所以到这时候报纸已经变成一种雕塑的材料?

黄永砯:装置的材料。可这个其实已经预告了后来工作的一个方式,所有的东西都是通过草图先探讨,最后变为一个实体作品。

躲避美术馆

李雨洁:你在出国之前参加的《中国现代艺术展》,它塬本是要在1987年实现的,叫做《各地青年艺术家学术交流展》。塬本那个时候你们工作的程序是怎么样呢?你们是被组织者邀请,还是是徴件?

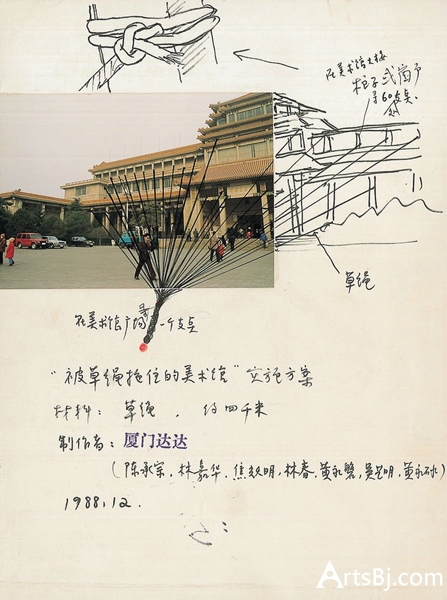

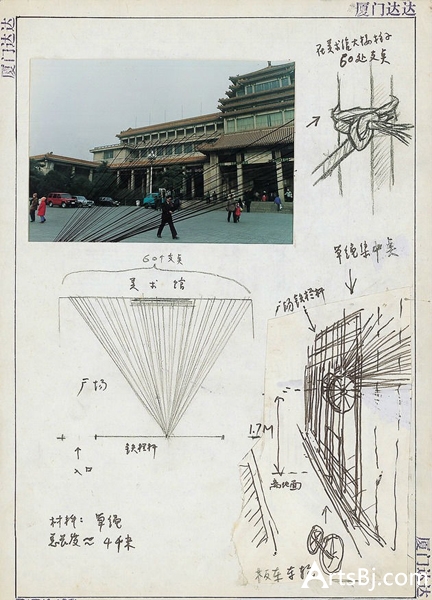

黄永砯:《中国现代艺术展》一开始没有一个组织,都是一些自发的,各个地方的活动。有一些人是搞理论的,他们有报纸还有杂誌。一开始他们在珠海搞了一个所谓幻灯展,后来搞了一个黄山会议,黄山会议是什么呢?就是他们给各地艺术家,写些信说你们能不能来参加,带一些幻灯片来,在会场放一放。然后在这个黄山会议上,其实已经在讨论说要组织一个全国性的展览。但是这个展览到底是怎么做呢?这都在争论,当然也不存在什么徴件,因为这些人与大家都很熟,譬如说高名潞,栗宪庭,费大为,我都见过,他们都是属于策展的小组成员,很长一段时间我们都通信。然后他们没有规定艺术家要展什么东西,我们厦门达达有提一些方案,但有一些方案是做不了的。他们也没有经费,所以也不可能把作品从厦门运到北京,我们基本上捲了一些照片带去,我把六走向小转盘放在一个箱子裡面,这箱子塬本的作用也是让我坐火车的时候可以带,这些东西都是轻便的。有一些计划,譬如说在那边要拖美术馆,要撒什么大米,都不能做的。最后能做的就是贴些照片,还有展出一些轻便的东西。

李雨洁:你是不是有一个方案要油印空白纸,然后在厕所裡面展览?有一个提到说要杀猪?

黄永砯:当时是所谓的“厦门达达”小组一起讨论出来的方案,但这个最后的文稿是我组织的。当时的会谈的记录也没有,只不过是大家坐在那边聊天,我也很难记住这个杀猪到底是什么人提的,是谁提出这个那么坏的主意?我觉得这些可能性都是有意义的,是不是要实施?这是另外一件事情。我觉得那个展览所有的东西都在挑衅,是吧?但是当时的展览,厦门达达挑衅是最少的。其实从动作上,它是最少的,倒是别人真的是挑衅的,厦门达达只是把这些有挑衅的想法放在一个文本裡面。

李雨洁:你在一篇笔记裡面好像也有提到这种担忧,你们为了解除展览作为权势之争的游戏,想了一些激烈的方案,但是这样反而进入另外一种权势之争。

黄永砯:所以我们的一个计划叫做“躲避”,其实这是一个矛盾的词,因为你受邀请参加这个美术馆,却是要躲避这个美术馆,这是一个悖论。你怎么能够既参加又躲避?又进去,又逃出?就在谈这个观念。我觉得这个观念在当时还是第一次有人这么提。因为所有人都是说要挑衅,而且这个气氛就是挑衅,所以后来才出现开枪。这个关于权势的文章是展览之后我写的,另外一篇文章,有关躲避美术馆,这个计划是早一点的时候,1988年写的。

李雨洁:具体要怎么躲避呢?

黄永砯:提出了一些方案,例如在不是展览的空间展览,这就是一个躲避的方式。譬如说在厕所,在过道,在楼梯,不是在正厅,不是在一个引人注目的空间,譬如说你为什么要撒米,这米是不容易被注意的,因为所有人注意的都是引人注目的东西。但是这些更多的是当时我个人当时的一些想法。

Xiamen Dada Group.Dragging an Art Museum.1989.

Xiamen Dada Group. Dragging an Art Museum.1989.

李雨洁:后来选择的是《拖美术馆》的计划?

黄永砯:《拖美术馆》计划也没有实现,这个拖美术馆是单独寄给展览组织者,单独寄给他们说需要这些材料,大概要有几个柱子,需要什么东西,要有一个描述,。但是这个没有下文,也没实现。

李雨洁:你对肖鲁开枪有什么看法。

黄永砯:枪响的时后我不在场,这个枪响之前已经有很多的混乱,我当时我对于在北京这个展览,该做什么事情我很清楚,我已经準备躲避了,远离这个圈子。在黄山会议我已经知道这个圈子是权力慾,大家都来争名利,有点像农民起义,争夺座位。开枪是最极端的了,然而艺术家在关于艺术这个行当裡面,特别是这个先锋艺术,前卫艺术,这些极端应该怎么来界定?我觉得关于艺术的思考其实是关于更多的人的思考,关于你要做什么,你该做什么,你作为一个艺术家,你要达到什么东西?当时我也知道我很快就要去法国,我当然不至于做极端的实情,让自己在那个时候被抓起来,但我也不知道去法国会怎么样,我也可能马上就回来厦门。但是当时特别是厦门达达这些极端的行为做完以后,我已经开始思考一些极端之后的工作,关于极端化以后的出路。《中国现代艺术展》开枪之前,譬如说有艺术家在洗脚,在孵蛋,撒什么避孕套,已经是乌烟瘴气了。这个中国的前卫艺术已经进入到一种主要是以骚乱为主,但是骚乱,我已经说了,达达主义一开始的目标就是要引起混乱,这方面的工作厦门达达已经做过了,我已经不要再进行新的骚乱了,我应该考虑新的工作。艺术除了这个之外,还有没有其他的可能性?这个已经是我在重新思考的。

李雨洁:你是1989年四月的时候去巴黎参加《大地魔术师》吗?在那边待到六月初的时候发生了天安门事件?那沈远老师呢?

黄永砯:她是迟了一点,90年来。当时也是我们通过一些《大地魔术师》展览裡面认识的朋友,还有当时我在Provence美院的一些关係,朋友都帮忙写邀请信什么的,需要很多条件,相当困难。以我个人的生活準则来说,我就是随遇而安,因为我是个被动性的人,这可能跟我以前所谓的一些艺术上的一些想法有关係。譬如说90年代欧洲有很多的展览邀请我,然后我就留下来,没有考虑太多。当我还没有明白怎么回事的时候,已经过去了二十几年,事情就是这样,是不是?譬如说到法国,也不是我的一个选择,不是说我已经设计好了我要移民这裡,或者说是换一个社会生活,这些都是机会,只不过我顺从各种各样的机会。

黄祸:住在中国与法国的艺术家

李雨洁:搬到法国之后,1993年你开始做有关动物的作品,例如“桥”还有“世界剧场”,你好像一直对爬虫,蛇还有虫很有兴趣?这种兴趣是来自于这些动物象徵的涵义?

黄永砯:从今天的角度来说,其实我用了一个最大範围的,不同种类的动物来作作品。最早的使用活的动物是1993年在牛津《黄祸》那个作品,后来就紧接着1994年在旧金山又用了活的乌龟。在牛津的那个《黄祸》大概用了一千隻蝗虫,放在美术馆的入口的地方。但是这个展览没有因为动物保护的问题而关掉,是有问题,但是这裡的动物不构成一个真正的问题,为什么呢,蝗虫都是爬在墙上面,只不过几隻掉下来,地上的蝎子可以抓到来吃,他们彼此很少能够接触。而且我想展览没有很长吧,大概是一个多月。

李雨洁:但是它没有完全审查?就是没有说你不能用虫?

黄永砯:没有。

李雨洁:《世界剧场》的状况就很不同。你在一个乌龟形状的箱子裡面关了蝎子,还有各种虫,有蝎子,蜘蛛,蟋蟀等等,让他们自相残杀,引起很多争议。

黄永砯:第一次展《世界剧场》在斯图加特(Stuttgartt),没有审查,因为是在德国的斯图加特的孤独城堡Schloss Solitude,那个地方供艺术家驻村几个月,有一个过道,艺术家有一点点小空间做一点展览。所以是给少数人看的,不引起争论。后来实现的一次在巴黎,一次在阿姆斯特丹,还有在Walker Art Center,一次在北京。有几次叫停,出问题的其中一次在温哥华,一次在巴黎庞毕度中心。庞毕度那个是一个很大的集体展览,当时庞毕度的工作人员已经知道有这么一个计划,他们写了很多抗议书给庞毕度的馆长,后来引起了法国的动物保护协会的反对,他们的主席是一个以前很有名的一个演员,他也写了一封很正式的信给庞毕度中心抗议这件事情。后来巴黎市的警察局出面了,其中动物保护协会提出诉讼。这些我是不在场的,是他们的律师去弄的。关于这个事件,有一个法国的社会学家曾经写过一本书,书裡面有一篇文章谈论到这个作品,谈关于艺术作品被审查的问题,很多这些也是我事后才知道。

Huang Yong Ping. Theater of the World.1993.

李雨洁:很多人说有些作品在中国可以做,在其他地方不能做。你可不可以比较一下这些审查制度跟当地的现当代艺术的接受度的关係?

黄永砯:这个审查制度,分开来说,一个是属于关于民主社会的,还有一个关于非民主社会的。譬如说以前八十年代我在中国的时候有一些审查,这些审查呢,当然有一些是涉及到关于观念上的东西,还有譬如说意识形态上面的东西。因为意识形态规定什么东西是可以表现的,什么是不能表现的。但我们今天,譬如说在民主社会,当然在意识形态上已经不存在这个东西,有另外一些安全的限制,比方说我碰到的动物的问题,他们对动物保护的看法有这么一些界线是不能触犯的。比方说展览单位他们就非常小心,他们不希望触犯这个东西。所以各种审查从总体上说对我的作品,我觉得是积极的。我们换个说法,我们必须要感激敌对者,我们经常会为了工作需要,需要製造一个对立面,这些东西都是正面的,我们不能把审查当做一个完全是负面的东西。因为就我个人的经歷,有一些审查使我产生了一些新的东西。但是我觉得应该划分清楚,不是为了触犯而触犯,这个是又回到一开始我就说到关于80年代末期中国的当代艺术的一些关于要肆意挑起一些挑衅。比方说我在作品中用虫,我并没有想到说这个虫真的会引起纷争,那么小的东西,而且也是正常途径买来的,商店他们都在卖,只不过是方式不一样。譬如说他们卖的是一个盒子一个盒子的,那也有人买去养啊,那我只不过把盒子变成了一个大盒子,是吧?虫没有跑出来,我也没有觉得这个虫影响到别人的安全,也没有说要特地造成他们的残酷。因为在我看来,蝗虫在商店裡面是养的,是为了给蝎子吃的,所有的小虫是为了让大虫能够活才专门在那边卖的,只不过是让他们吃的时候不是在公众,不在展览,而是在私下的方式。当时做这个作品的时候,我的用意完全不在于他们的残酷性,而是用动物的世界来作一个比喻,他们代表很多不同种类的人,他们是不可以共同生活的,那他们共同生活情况怎么样?所以叫世界剧场,这也是一个社会的隐喻。我觉得作品的意义在提出一些问题,而不是在提出向他们说的这个什么残酷不残酷。譬如说庞毕度那件作品,为什么会比展出更多的关注,因为边上还有很多他们展出的文件。譬如说抗议书,这些抗议书,还有当时的政府的文件,还有他们庞毕度主席跟策展人对这些的回应,他们的态度给了作品新的视野,扩大了作品。这不是不是艺术家刻意的,而是一些意外的东西。

李雨洁:你对你今天作为一个生活在中国还有法国的艺术家定位是什么?

黄永砯:我的工作经常被比较的有两个方面,一个是在中国,一个是在国外。而且经常会被这么认为:我在中国国内好像有很多东西可做,比方说今天的这个访谈,可能有大部分是很具体谈到我中国的工作,是吧?但我在西方已经进行了25年的工作了,在厦门,你说作品从1984年开始吧,到1989年,才6年。我觉得前段部分对我来说,只不过是一个学习的过程,我们说得简单一点,可能人家会认为是个模仿的过程。当然我的疑问在这裡,为什么我在法国25年做的事情比较少人关心?凡是在一个所谓的不开放的一个地方,它的意义完全是在它的背景的封闭性,才引起一个注目。是这样吗?还要回到我刚才说的,如果我没有后来的工作,我难道在中国六年的东西就能够存在吗?比方说厦门达达不是只有我一个人在做啊,也有五六个人在做,后来我走了以后他们也停下来了,他们没有再继续。为什么他们的工作就被认为没有意义呢?我觉得我出国前的东西跟出国后的东西,不能完全割离开来,有很多东西是建立在之前的工作基础上。我为什么今天仍然在工作呢?因为工作就是生命之所在,是生活之所在,意义之所在,因为活着,工作。

(编辑:杨晶)