年近九旬的洛夫是台湾地区现代诗群中最有代表性的诗人之一,其书法展近期在上海图书馆对外展出。洛夫从事诗歌创作以外,亦多年沉潜于书法探索,前不久,洛夫就此与笔者进行了关于诗与书法的对话。

洛夫

采访者:白杨

被访者:洛夫

洛夫是台湾现代诗群中最有代表性的作家之一。二十世纪五十年代,他与张默、痖弦共同创办《创世纪》诗刊,同纪弦为代表的“现代派”和覃子豪、余光中等为代表的“蓝星诗社”成三足鼎立之势《创世纪》,于时代的风云变幻中艰难前行,成为台湾岛内坚持最久的一个文学期刊。从事诗歌创作以外,洛夫亦多年沉潜于书法探索,前不久,洛夫就此与笔者进行了诗与书法的对话。

白:您谈书法的美感特点时,特别强调留白的意义。那么,您的书法写作与诗歌创作之间有没有关系?或者说有哪些共通性和差异性?

洛:谈到诗歌创作与书法写作两者之间的关系,我倒从创作实践中积累了些想法:我认为,以书法写新诗是一项新的艺术追求,一种诗歌的新表现形式的探索,我称之为“由书法过渡到诗歌的另类形式”。我们通常读到的诗都是平面印刷品(且不提网络诗这一另类形式),我希望通过书法把诗提升到水墨艺术的层次,使两种不同形式的美作有机的结合而化为一个更丰富的二元融合的宇宙。这样一来,便不免经常有人问到:你是一位现代诗人,却以最传统的书法形式来表现最前卫的诗歌,你不觉得这是一个矛盾吗?表面看来的确如此,但在某些事物的内在规律里,矛盾的极致又何尝不可能转化为一种新的和谐?基本上,诗与书法的性质颇多相通之处:第一,二者既单纯而又复杂(丰富);第二,二者既稳定(规范化)而又富于变化;第三,既传统而又现代(因为凡具创造性的都具现代性);第四,诗与书法都重视创意,二者的美都是超越时空,万古常新的。

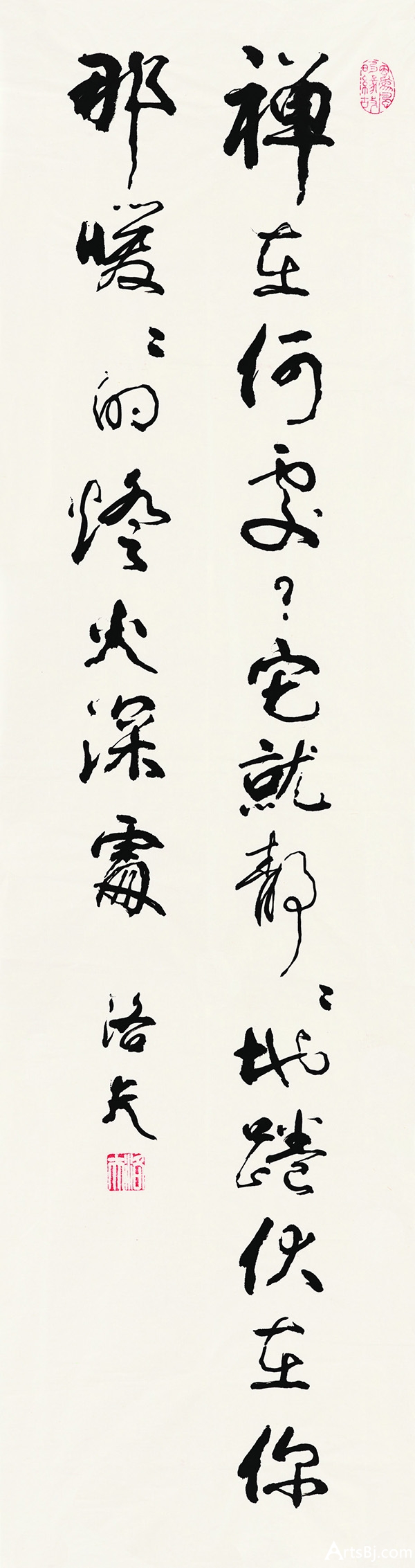

还有一个更关键的说法,也是我多年来从写诗和写书法中体验出来的:即中国的诗歌和书法是两种最具体也最抽象,虚实相生的艺术形式。就书法而言,字的笔划很单纯,不受形的限制,讲究生动的气韵和节奏美,以及黑白二色所构成的一种特殊的造型美,它可以使人感到一种生机,一种灵气,一种无言的禅境,其艺术的永恒性超过绘画,因为一幅画多少受到物象的限制,观赏者的想象也跟着受到限制,而书法却有着无限的开放性。

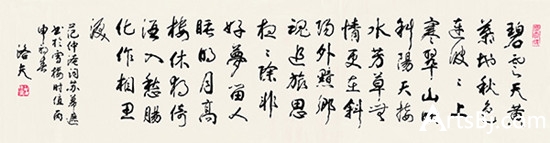

碧云天黄叶地

白:您谈书法与诗歌的关系,似乎也体现出某种对禅趣的体悟,而且这次的书法展品中,也有一些别具禅趣的小诗。您写“现代禅诗”是人生体验的一种升华,那么这其中有没有宗教情怀或因素的影响呢?

洛:当然有,我一向认为,一个重要诗人(或所谓的大诗人)必须具备三个层次的境界,一是美学层次,二是哲学层次,三是宗教层次。美学层次是基础,哲学层次是思想内核,宗教层次是峰顶,是前二者的超越。然而,一个优秀的诗人是不甘于停滞在某个单一层面上,而且也不只会突出某个向度,他创作的应是一个三位一体的构成,既非只有哲学,也不是只有宗教,而是一个浑成的艺术品。

秉烛夜游

白:上个世纪六十年代,围绕现代诗思潮而展开的论争可以说是当时台湾社会的重要事件之一,也直接影响了台湾地区诗歌创作的发展方向。站在今天的角度回顾当年的诗坛论争,您有怎样的评价?

洛:六十年代台湾诗坛发生一连串的争论,有学术性的,也有政治性的。关于前者,先是《中央日报》组织一批保守派的作家对现代诗严加批评,余光中在《文星》杂志和《蓝星》诗刊上提出反驳,接着《创世纪》诗刊也辟有专辑加入论战,你来我往,好不热闹。继而是纪弦和覃子豪之间的笔战。还有我对余光中长诗《天狼星》的长文批评而引起的笔战,这场争论为时虽短,却产生了全面而深远的影响。这场争论触发了传统与现代在诗歌美学与诗歌创作实验上如何整合的问题。当时余光中为了争取在诗歌现代化过程中的领导权,表面上做出反传统的姿态,追求西化,骨子里却是是彻头彻尾的传统拥抱者;而我那时和一群青年诗人(包括《创世纪》与《现代诗刊》的诗人)正狂热地向西方现代主义倾斜,我们衷心的愿望,一是向西方学习新的美学思想与表达技巧,一是希望使中国发展中的新诗能与世界文学接轨。我与余氏的这场争论已过云半个世纪了,现在回顾起来,发现在漫长的岁月中,我的美学思想和语言风格都有了大幅度的修正,并在创作上全心全意追求现代与传统作有机性的融会而逐渐形成了一种“中国现代诗”的新语言形式,在今天,这种语言形式已经过统合而成为台湾诗歌的主流。这种结果看来好像是历史发展的必然趋势,但当年一系列的学术性论争不无推波逐浪之功。

我认为,理性的争论的确有助于诗歌创作的发展,诗坛生命活力的激发,但争论趋于政治化,变成一种意识形态的斗争,那便是文坛的不幸,这种不幸始于当年余光中一篇短文《狼来了》,接着便引发了对余氏个人攻击,继而一群乡土作家与诗人将事件扩大为对以外省人为主的现代主义诗群的攻讦,这种骨子里怀有族群意识的抗争,到了政党轮替绿色当政后,更加扩展为“去中国化”的政治风暴。

窗下

白:您这一代人风雨人生,对时空的拘限、生命的无常有不同寻常的感悟,您曾经说过:“表现存在的悲剧,语言显得多么苍白无力,可是我还是认为,在现有的艺术形式中,唯有诗稍堪胜任”。请您谈谈您在海外的生活以及2000年写作长诗《漂木》的一些感受好吗?

洛:我1996年移居加拿大温哥华。在北美,华裔作家甚多,文学活动也相当频繁,名家多集中在美国纽约和加拿大的多伦多。

我这个人有点矛盾,既爱寂寞,同时也喜欢热闹。每年大部分时间都蜗居温哥华,独自在雪楼读书写作,咀嚼寂寞。人愈接近晚年,社会的圈子越来越小,书房的天地越来越大,这种现实世界的萎缩,心灵中透着孤独,秋日黄昏时,独立在北美辽阔而苍茫的天空下,我强烈地意识到自我的存在,却又发现自我的定位是如此的暧昧而虚空。这种空荡荡的茫然乃缘于我已失去了祖国的地平线,失去了生命中最重要的认同对象。临老去国,远奔天涯,似乎已割断了两岸的地缘与政治的过去,却又割不断长久以来养我育我,塑造我的人格,淬炼我的智慧,培养我的尊严的中国历史与文化。就一个作家而言,初期的流放生涯显然对他的创作有利:新的人生经验,新的生活刺激,新的苦闷与挑战,都可使他的作品更加丰富,表现出更多层次的生命内涵。翻开文学史数一数,屈原、韩愈、柳宗元乃至苏东坡,都在被迫流放的孤绝凄凉岁月中写下了传世之作。我当然不敢有这么高的期许,但我深信一点:如果要写出好的作品来,必须有一个庞大而浓厚的文化传统在背后支撑着。今天我处在极度尴尬而又暧昧的时空中,唯一的好处是我能百分之百地掌控着一个自由的心灵空间,而充实这心灵空间的,正是那在我血脉中流转的中华文化,这就是为什么我有去国的凄惶,而无失国的悲哀的原由吧。

禅在何处

(实习编辑:王怡婷)