作者:杨梅菊 楼凌微

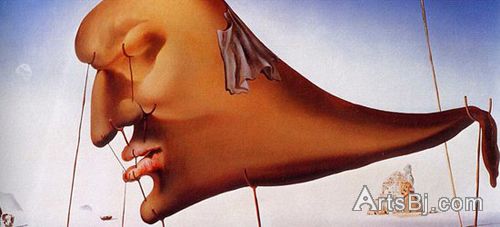

图为达利油画《睡眠》

拜厄特

采访者:杨梅菊 楼凌微

受访者:拜厄特

A.S·拜厄特,全译安东尼娅·苏珊·拜厄特(Antonia Susan Byatt),正式头衔为安东尼娅·苏珊·达菲女勋爵。英国小说家、诗人和文学批评家,布克奖得主,2008年被《泰晤士报》评为1945年来英国五十名最伟大的作家之一。

★先锋语录

★我并不是说她(J.K·罗琳)是个差劲的作家,只是觉得她是个优秀的儿童作品作家。

★我并不为了改变社会而写作,虽然写作确实能改变社会,但我并不是为此而做,而是因为我意识到我必须这么做。

★我希望写一部关于整个世界的小说,这个世界上并不只有好人或坏人,因为人们本不可以被如此定义。

77岁的拜厄特有点像她小说中的人物,那种不太属于这个时代的、既专注又缓慢的神情,常常浮现在她的脸上。她的身份也有种古时候的悠远,正式头衔是安东尼娅·苏珊·达菲女勋爵。她的小说,则不断回头描绘着维多利亚时代,故事里兼具着严肃的浪漫和学术性的悲剧。

14年前,拜厄特来过中国,那是相当受挫的一次,因为她发现自己对中国文学一无所知,回去之后,她读了沈从文、莫言,甚至还动手创作了许多中国风格的短篇小说。第二次来华,是去年夏天,她背部摔伤,但没有取消行程,这次中国之行,她能够很从容地谈论余华和韩东等一大批中国作家。她发现,中国的小说都有一个非常强大的中心人物,“围绕这么一个中心人物讲他跟群体的关系,而且这些主人公一般都是男人。”这种创作路数,被拜厄特称为“中国形态”。

拜厄特18岁开始创作,第一部小说《太阳影子》于1964年出版,至今,她共推出29部作品,获得27座文学奖项。1990年,其长篇小说《占有》甫一面世,便在英美文坛引发轰动。同年,该书一举摘得英语小说界最高荣誉“布克奖”。2002年,拜厄特凭借对英国文化的杰出贡献,获得阿尔佛雷德·特普费尔基金会颁发的“莎士比亚奖”。

占有的艺术

《占有》讲述20世纪的年轻学者罗兰,偶然发现自己最喜爱的维多利亚时代著名诗人的两封信件草稿,一路按图索骥,竟然揭开了一个尘封百年的秘密,原来这位名留青史的诗人与一位女诗人曾有过一段鲜为人知的隐秘恋情。有评论称“读一本《占有》,你相当于同时在读三本书:一个引人的历史揭秘故事,一本惟妙惟肖的仿维多利亚式诗集,以及一系列赏心悦目的神话。”

但对于译介者而言,《占有》却是出了名的不好翻译,因为在整个行文当中,拜厄特几乎把各种各样的文风都用了一遍,比如维多利亚时代散文的风格,再例如那些又古典又现代的诗歌。光中文版的翻译就换了好几个。也因此,拜厄特说,她对翻译深表感谢。“这确实对很多人都有挑战”。她告诉记者,《占有》的丹麦语翻译甚至为这本书专门创造了一种19世纪的丹麦语,后来这种自创的丹麦语还获了奖——不是最佳文学翻译奖,而是真正的文学创作奖项。

《国际先驱导报》:在《占有》和《天使与昆虫》里,都有另一种文体的创作,例如诗,还有那些信,你为什么这样写?

拜厄特:答案分成两个层次。首先是我写这部小说时就觉得我们的语言非常枯燥,当时正是所谓现代英文散文的创作风格大行其道,以至于它就是唯一的写作方式。但我热爱的英文应该有更多的表现方式,更为丰富。我想为什么不去探索这个方面,用不同的英语方式写作呢。第二,我觉得我们的历史还活着,还仍然在进行当中,《天使与昆虫》里有两个故事,但大的背景都是逐渐从宗教社会走向科学社会。其实我写这个历史场景并不是出于一种怀旧的心态,而是出于一种好奇的心态。我想探讨什么样的力量相互交织,相互作用,才使得我们成为现在的我们。我想从这样一个角度去探讨,对于今天而言,达尔文是什么,宗教到底又是什么。

问:《占有》最后确实是以占有而结尾,它其实是圆满的,你对这样的结尾怎么看?

答:我这是一个标准的浪漫小说的结尾,跟现代小说不一样在哪呢?我写到最后,他才占有了她,占有有多重的含义,包括心上的占有,也包括身体,最后很开心地就结束了。这个小说像侦探小说的叙述方式推进,但是又是浪漫主义的内核。这个写法让美国人看了以后很不开心,编辑就在每一页边边角角注上很多东西,他说:你看,你又错过一个很好的达到“高潮”的机会。然后我回答,你难道不知道迟来的爱这个事更有意思吗?反正经过一番交涉,最后让我这么出了。这部作品在被拍成电影的时候,就拍了两个版本,最后还是选择让他们两个人更早地结合,因为担心观众等不下去。

不读自己的书

问:你对J.K·罗琳及她在伦敦奥运会的发言有何看法?

答:J.K·罗琳的发言我并没有看。我现在住在法国,却看着德国频道。J.K·罗琳算得上是个女英雄,但是我不理解为什么成年人也在读她的书。我并不是说她是个差劲的作家,只是觉得她是个优秀的儿童作品作家。

问:你多次提到“手艺人”的概念,如何解释?

答:我觉得手艺人精神是最佳的写作体现,因为它不夹带任何宗教或政治观点,它只是作者和作品之间的一种关联。我并不为了改变社会而写作,虽然写作确实能改变社会,但我并不是为此而做,而是因为我意识到我必须这么做。自从我开始阅读,我就知道我要写作。这并不意味着我没有自己的政治或道德立场,但它不是我写作的原因。

问:那你又如何看待自己的作品?

答:除非必须要读,我不读自己的书。十年前,记者们曾问我想要如何修改自己的作品。这个问题使我很恼怒,因为我觉得它非常完美,不需要修改,它就应该是它本来的样子。所以他们现在不这么问了。曾经发生过一件趣事儿,那是我生日的时候,有人从我的作品中摘录了两个句子送给我。当时我想,天哪,这两个句子真棒!这个作者太惊人了,怎么能够写出这两个句子?我很欣喜,却没想到这两个句子出自自己之手。

小说的意义

问:在《占有》和你其他作品里,都能找一些女权主义的元素。你怎么看待女权主义?

答:我就是一个女权主义者。但我不是一个女权主义作家,因为我希望能做得更多。狭隘的政治诉求并不利于写作。小说应该是一种复杂的斗争形式吗?并不对。我不想通过小说将我的观点强加于人。我希望写一部关于整个世界的小说。这个世界上并不只有好人或坏人,因为人们本不可以被如此定义。世界上也有关于各种各样男性和女性的故事。每当你读我的小说时,你会读到关于女权主义的东西,因为确实有不好的事儿发生在女性身上。但这并不是小说的所有意义,因为仅有这些,并不够好。

问:南非作家J.M·库切认为,《占有》是学术著作,而非小说。他对于你将如此严肃的学术作品与浪漫的故事结合感到困惑。

答:这是一本学术喜剧。库切是一位非常严肃的南非人,他也是一位学术家。这件事儿非常有趣,因为他自己身处在一个悲剧的世界,他经历过南非革命,体验过革命结束后南非人民的生活。他的小说十分骇人。我常认为,我们所处的英国也有悲剧,但是整个社会并不是悲惨的,而是充满了许多东西,像是妥协、幽默等等。《占有》带有一些学术玩笑的性质,而像他这样严肃的作家并不理解。库切很优秀,当其他南非人已经不再讨论社会变革、其他南非作家在社会变化时期不知如何创作时,他仍然知道该怎么做。

问:一位读者表示对文学很失望,因为中国正在发生的很多事情都没在文学中得到体现。能谈一下文学与现实的关系吗?

答:对于这个问题,我有很多思考。我认为文学总是滞后于现实的。你无法在事件发生后立马得到关于它的优秀的文学作品。或许只有真正见证事件发生、知道问题所在的人才能写出好的作品。但总的来说,一个记者在反映现实上比小说家要有用的多。文学作品变得伟大之前需要经过塑造,经得住时间的考验。我记得,当西德和东德爆发冷战之时,英国人总是在问,反映战争的书哪儿去了?可直到六个月后,才有作品出现。因为直到那时,人们才真正理解发生了什么。我曾写过《诸神的黄昏》一书,它最近在中国出版。这是一本关于世界末日和上帝末日的书。一位韩国读者通过邮件告诉我,因为我的书,他放弃了律师的工作,转而学习核科学。他认为学习核科学更重要。是的,这样的改变确实在发生,希望你能明白我的意思。

(实习编辑:李万欣)