这几乎是一个奇迹,属于文学的奇迹。很难想象在一个短篇小说的限制中,一个人的一生可以被刻画得如此深沉与微妙,但门罗做到了;很难想象在一个短篇小说的限制中,人物的内心可以如此细腻与复杂——正是福斯特所谓的“圆形人物”,但门罗做到了;很难想象在小说中可以同时融合两种看似截然不同的东西——对生活的讽刺与对人物的同情,但门罗做到了。

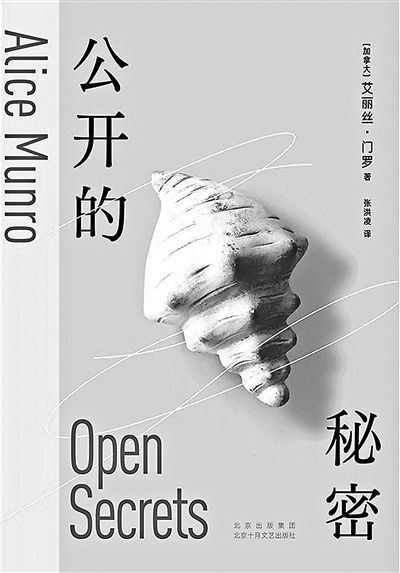

门罗是真正的女性主义文学作家。说她属于女性主义,因为她小说的主角通常都是女性,通过她们的视角与思想去捕捉与展示现实生活中隐匿与幽微的女性困境;说她属于文学作家,因为她代表了我们这个时代小说、尤其是短篇小说无可比拟的最高水准——她不再大张旗鼓地控诉,高呼口号,生怕别人听不见。相反,她的小说步伐稳健而徐缓,像无声地慢慢展开画卷。《公开的秘密》正是她文学生涯巅峰时期最优秀的小说之一,其中的每一篇小说都同样深刻得令读者惊惧。

习以为常的恐怖

门罗的一个技法是,将生活中对女性的困境与压迫以一种平淡得几乎是定理似的口吻表述出来。生活的恐怖性正来源于生活的习以为常,甚至于女性自身也是这么认为。比如在《忘情》中,阿瑟·道兹在脑海中思绪漫游关于露易莎的想法,并认为作为一个图书管理员只需要把本职工作做好就可以了,因为“你需要让他们看到一个优雅漂亮的女人”。在这里,门罗巧妙地运用了第二人称,仿佛阿瑟·道兹在说服的不是自己而是读者,他希望读者和他成为某种同谋——只把女性视为某种仅供观赏的客体的同谋。最深层次的恐怖并非来源于某种特殊之地。相反,恐怖被作家从平淡的日常中提炼出来,因为平淡因为日常而恐怖。

在《真正的生活》中对于米利森特和波特的婚姻有着这样的描述:“她在婚前就要波特保证从此不再喝酒。他当然还是会喝——他的酒都藏在谷仓里——不过是背着她喝,她也就真的相信他没有背弃诺言。”背叛隐藏在心照不宣中。“这样的事情在当时很普遍,至少在农民中间是这样。”甚至于这种事情是在某种程度上被默许的。“假如某个女人不立下这么一条规矩,大多数男人还会觉得她有问题。”在这段描述中恐怖感层层递进,直至这句话被推到了高峰。女性看似可以制定规则,但在表面之下蕴含着的深层逻辑是——实际上这种规则制定的权力是男性赋予的。他们需要爱,所以需要女人朝他们索要保证;他们需要自我,所以需要女性在实际上并不管控他们。为此他们定制了游戏规则,并强制性地要求对方遵守。表面是他们被规则控制,实际上他们才是制定游戏规则的人。

精心安排的叙事

门罗的另一个重要的手法是将叙事进行精心安排——互相包裹的叙事、非线性的叙事。当常规的叙事模式被打破后,生活的真相、生活的隐秘质地才真真正正地显露出来。这也是之所以门罗小说通常时间跨度极长的原因。

小说《阿尔巴尼亚圣女》包含了三重的故事——叙述者的故事、夏洛特的故事,以及夏洛特所编织的虚构的罗塔尔的故事。它们不是分别被讲述的,而是交替出现,在某种意义上又互相关联。这三个故事互为镜像:当叙述者问她的朋友夏洛特从哪里得到的故事灵感?夏洛特回答“从生活中”。于是小说产生了一种幽暗而含蓄的逻辑——夏洛特向叙述者讲述的故事影射了夏洛特自己的生活,那么叙述者向我们讲述的夏洛特的故事是否又是她自己生活困境的折射呢?

甚至于小说还有一层隐秘的故事,即小说几次提到的、她们都热爱的女性作家玛丽·雪莱的故事。在《荒野驿站》中,小说在开篇让我们踏入了悬疑的地带中,我们被迷雾所笼罩。但在最后一节话锋转变,又开始从后人的视角中重新审视了前几节中主人公安妮的转变——安妮成为了一个不为人所了解的神秘的注脚。在《忘情》中,小说在最后涌动给了一个令读者惊奇却在意料之中的答案,我们才恍然大悟,原来之前平淡的叙事只是引线,是为了在这最后一刻引爆。

温柔的讽刺

整本小说还藏着一个隐微的联系,那就是道兹家族。小说集本身也有一定的时间跨度,第一篇《忘情》中道兹家族的阿瑟的女儿碧正是最后一篇《破坏者》中的主人公。这种暗流般的联系相对于她的前作《你以为你是谁》显然更加精妙。但在这漫长的时间跨度中,女性困境似乎从未得到过改变,几乎每一篇小说都浮动着这样的特征——残破、无助、荒芜。

她对生活是讽刺的,但在这讽刺之中,她对笔下女性角色的注目却是温柔的。她的讽刺那么自然,有时甚至不易察觉,像是随口一提,比如这样的句子“波特是个正派男人——大多数时候”。生活是可笑的,是需要被讽刺的,但在这生活夹缝生存的人,却是应该被同情的,尤其是她们自己甚至远远无法意识到自己所受到的伤害时。她们都曾挣扎在情欲、爱欲或者幻想(或者希冀)之中,但最终无可避免无一例外地被困顿于某种规训之中。

小说中另外一个毛骨悚然却又鞭辟入里的片段,就是《真正的生活》(这个标题都充满了反讽)中,米利森特劝说多莉奔赴婚礼时的思绪。当多莉问她为什么的时候,米利森特的思维又陷入了悖论的双重性之中:一方面她认为她劝说的真实原因仅仅是因为“结婚蛋糕已经做好了”,米莉不能背叛这些她们已然帮她完成的麻烦事;另一方面她又相信只有结婚才能让她过上真正的生活。然后,劝说的人自己开始哭泣。门罗不会解释她哭泣的原因,她只是向我们透露了米利森特重复的字眼,仿佛某种咒语“幸福。帮助。可笑”。婚姻对她来说,或许就是米莉泡的那杯被形容为“毒药”最后被倒进泔水桶中的茶,或许就是那栋她晚年一直念叨要拆掉却从未动手拆除的房子——门罗的象征永远不会直接地敲响,而是会绵长地渗透。

这种一以贯之又扭结着矛盾的女性困境,或许是小说,抑或就是生活公开的秘密。

(编辑:李思)