“‘这不公平,不合适!’哈钦森太太尖叫着。他们扑了上来。”

1948年,一篇题为《摸彩》的短小说是这么结尾的。那些扑上来的人,男男女女,老人孩子,手中都攥着石头。小说只字不提“打死”,但读者在愕然之余,明白哈钦森太太就要被她的乡邻们用石头打死了。这是这个小镇每年6月27日举办的一场“游戏”。故事里从主持摸彩的老人,到参加摸彩的农民,再到哈钦森太太的丈夫,个个都兴奋地参与,等着看谁会成为那个“有幸”抽到一个带黑点的纸团的人。这个刺激程度不亚于俄罗斯轮盘赌的游戏把全镇成人都包罗了进去,连哈钦森太太自己未成年的孩子,手中都被塞了卵石。

居然有如此诡异的地方,如此凶恶可怕的民俗?竟可以抽签的方式来选出一个受害者,以便其他人向他或她任意施暴,以发泄心中郁积的莫名仇恨?读完后,人们或会想起如《圣经》里行淫女子被众人处以石刑的情节,或者更古老的犹太教传说里,一群人手持石头,对他们之中违犯教规的人做消灭和放逐的情形。那些攥石头的人,明明即将制造一个受害者,却个个面带笑容,仿佛自己是在参与一次集体的玩笑——这种体验是大多数人所熟悉的,至少是可以想象的。《摸彩》之击中人心的地方,就在于此。

作为母亲的作家雪莉

随着小说的迅速流传,作者雪莉·杰克逊,和她所居住的一个偏远的新英格兰小镇,都大红大紫。雪莉后来还写了一些很受欢迎的小说像《穿墙之路》等,1959年出版的长篇《邪屋》也长销至今。斯蒂芬·金说,他的写作是受雪莉·杰克逊的启发和指引的,雪莉的书教他怎样写得让几百万读者手不释卷,享受着脊背一阵阵发冷的爽感。

雪莉于1955年死于心脏病突发,年仅49岁。2016年,她的百年诞辰之际,新版的雪莉·杰克逊传记也问世了,她短暂坎坷的一生得到了更加详细的书写和审视。她写所谓“哥特小说”的才华越是高超,她在日常生活里如何扮演一个母亲的角色,就越是令人感兴趣。

茱莉·菲利普斯也是感兴趣的人之一。我估计,这位评论家正是在2016年以后,利用新出的传记来写关于雪莉的文章的。她写道,雪莉有四个孩子,“她在家庭生活中获取思路”,而《摸彩》是“她在收放杂物的时候”冒出的灵感,“然后用几个小时的时间把这个故事写了下来——当时她的女儿还在护栏里玩耍,孩子还在上幼儿园”。她是带孩子无聊了,才自娱自乐地写恐怖故事吗?当然不是,至少评论家不可能这么去分析。菲利普斯说:

“雪莉住在一个远离外界的社区里,她觉得自己就暴露在这样的仇恨中。雪莉最深的感受是,她孩子学校的其他母亲,这些心胸狭隘的人结成小圈子。在雪莉的孩子遭到欺负时,她们视而不见,但却对雪莉没打理的头发说三道四。”

也就是说,雪莉所在的小镇未必真有那样的风俗,但是雪莉用充分的敏锐,感受到周围人,特别是其他有孩子的女人对她的仇恨。这是一种沿袭于早期人类资源匮乏时期的生活方式的心理,即寻找“替罪羊”——通过孤立若干较弱的个体,排斥她的孩子和家庭,其他人获得自身的安全感和优越感。

当然,雪莉的不利位置跟她丈夫也有关系。她的丈夫是犹太裔文学评论家斯坦利·埃德加·海曼。他几乎不带孩子,不管家务,“从不迈进厨房半步,甚至连泡杯咖啡都懒得动手”。当雪莉带着孩子写出《摸彩》等成功的作品时,比雪莉小三岁的海曼还嫉妒,“在家里显得既专横又无用”。而雪莉只是写了很多没有给他看的信——信中倾吐自己的苦,实在无处排解了,她就设法将痛苦转化为新的小说。对一个有家室之累的女作家而言,这大概是必备的能力。

夫妻两个都受困于体重超标、失眠等疾患,心脏都不好:雪莉逝世后不过五年,海曼也同样死于心脏病。一位传记作家指出,海曼作为一位典型的犹太学者,一向以研习学问为自己理所应当的使命,于是把照顾孩子、打理家事和各种俗务都扔给了妻子,导致雪莉始终无法真正投入她最擅长的事业。这对夫妇对创作和家务之间的矛盾的处理,看起来极为不公平。不过时间和人们的评价似乎还是公平的:雪莉·杰克逊的作品,荣登美国作家的最高殿堂——国家图书馆系列,而海曼的书在21世纪后就没什么再版了。当2016年,雪莉获得隆重的百年诞辰纪念时,海曼的作品已远远落在人们的视野之外。

知名女作家的不平之气

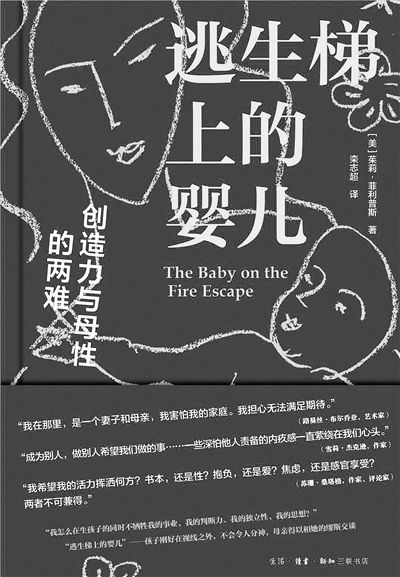

菲利普斯写了一本书《逃生梯上的婴儿》。在其中,她详解了一些成为知名女作家的人,在写作和生儿育女、侍弄家务方面遇到了怎样的矛盾,以及她们是做出了怎样的抉择。雪莉·杰克逊是其中之一。其他基本也都是小说家,像获得过诺贝尔文学奖的多丽丝·莱辛、托妮·莫瑞森,还有艾丽斯·沃克、玛格丽特·阿特伍德、A.S.拜厄特、阿德里安哪·里奇等。女诗人格温多琳·布鲁克斯,比雪莉小一岁,在其唯一一部长篇《莫德·玛莎》里,写了一个做了母亲之后、胸中有了不平之气的黑人女子莫德·玛莎。菲利普斯写道:

“莫德·玛莎的怒火的最终爆发也是为了孩子。当她在圣诞节带女儿去百货商店,圣诞老人对她冷眼相向时,莫德·玛莎在大脑里对圣诞老人进行了谋杀式的攻击,她很想‘从钱包里抽出修剪用的剪刀,朝着那只逃避的眼睛一下下不停地戳去’。”

只能通过想象来报复,然后在想象的报复中会感到更大的无力。《摸彩》中的受害者哈钦森太太,其遭受的仇恨具体化为乡邻的石头,而雪莉·杰克逊本人所感受到的威胁也是具体而确实的,哪怕不体现为石头,而只是一些无动于衷、一些冷漠、一些阴损的言语。但作为反抗,受害者内心生出的仇恨,却总是抽象的。因为一旦成为受害者,人的位置就居于下等,等于被缴了仇恨的械。莫德·玛莎的“仇恨没有眼睛,没有笑容,而且也没有什么声音”。也就是说,除非真的掏出剪刀,否则莫德·玛莎无法让伤害了她的人感觉到她的仇恨。

低估了生养孩子对自己的“拖累”的另一位黑人女作家,托妮·莫瑞森,在她的成名作《最蓝的眼睛》里,同样写出了受害者的无力。故事里,一个黑人小女孩,去社区里一个白人店主那里买糖。店主臃肿、衰老、毫无魅力可言,可是他的一个疲惫的眼神,就能让女孩害怕,就能点燃她心里的自卑感。在拿钱找零的时候,女孩发现,店主都不碰她的手。实际上,白人老板的冷漠里混杂了疲惫、无聊和对黑皮肤的下意识抵触。这实在是再常见不过的反应,可女孩却会加倍感受到威胁和嫌弃。她用以反抗的方式,不是在想象中,而是灰溜溜地走人,与更深的自卑为伴。

托妮·莫瑞森有一张照片。照片中的她在写作,身边是两个面貌已很成熟的儿子,三个人都面色凝重。莫瑞森写作很慢,而且很早就独自带着两个儿子,取得后来的成就实属不易。在本书分析的女作家里,多丽丝·莱辛和桑塔格二人,属于对自身条件极为自信,而且精力旺盛,早早就立志要有一番公共作为的女性。但也正因为自信,她们低估了生养孩子对自己的“拖累”。当然,桑塔格身为文笔犀利的批评家,能够更决绝地在写作中排除孩子的存在,保持一个单身状态下的“创作自我”。

母亲的身份往往是“落到”女人头上的,“母性”被激发出来往往是意料之外的事。女人事先可能会对成为母亲有所期待,但一定很难预料到,这个身份,以及孩子的牵绊,会给自己带来怎样的变化。那些以写作来对抗家庭责任约束的女性,总是令人敬重的。但她们也是通过成为母亲而更深地认识社会,认识到那些原先只能模糊地感知的不公平。母亲的身份,促使她们不停地回到自己,更新自己的见识和风格。或许正是基于此,本书的副标题叫“母性与创作的两难”。

(编辑:李思)