马克·吐温说,人生最重要的两天,是你出生的那天,和你明白你为何活着的那天。

对应到艺术史,高更决定出走的那天,一定就是他明白为何活着的那天。

我们是谁?我们从哪里来?我们往哪里去?

一个画家的追问全人类都在寻找答案他便是保罗.高更(Paul Gauguin,1848-1903)

高更与梵·高、塞尚并称后印象主义三杰,贡布里希在《艺术的故事》中将他们称作“现代艺术中三次运动的理想典范”,塞尚导向立体主义梵·高导向表现主义,高更导向原始主义。

高更,原谅我这一生不羁放纵爱自由我爱自然,我要画画,就像溺水的人必须挣扎。

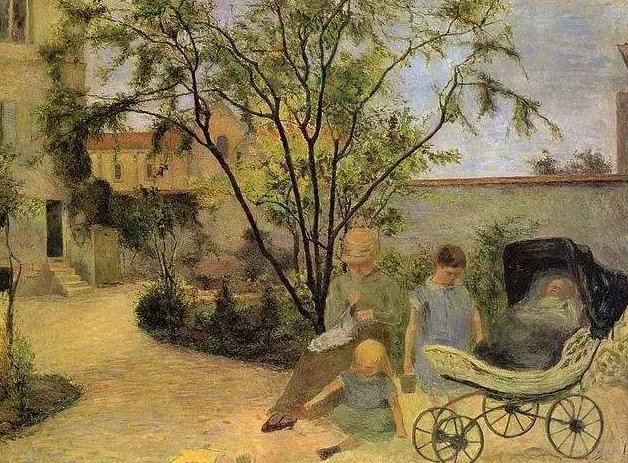

高更《在沃日拉尔的花园》1881

高更《在沃日拉尔的花园》1881

在保罗·高更的诸多故事里,最有影响力的当属毛姆的小说《月亮和六便士》

这部完成于1919年的作品以高更为原型,塑造了一个传奇的艺术家思特里克兰德

他抛家弃子放弃优渥的证券经纪人职位,“被魔鬼附了体”一般追求自己的艺术理想

为了这个理想,他不惜伤害妻儿与朋友,为了这个理想,他甘愿承受饥寒交迫之苦,为了这个理想,他最终摆脱了世俗尘网,在远离文明世界的塔希提找到了创作的沃土和心灵的家园,

他画下与他同居的土著女子,他画下宛若天堂的风景,他画下自己对人生的终极思索。

在染上麻风病双目失明之前。他在自己住房的四壁画下了一幅杰作然后命令土著情人在他死后将此付之一炬。

《月亮与六便士》是如此成功,不仅使塔希提成为艺术爱好者的圣地,

更使高更那超拔脱俗,孑然独立的形象深入人心

毛姆在小说里犀利地指出:“制造神话是人类的天性。对那些出类拔萃的人物,如果他们生活中有什么令人感到诧异或者迷惑不解的事件,人们就会如饥似渴地抓住不放,编造出种种神话,而且深信不疑,近乎狂热。

我们是谁?从哪里来?要到哪里去?深渊也在凝视他。

1848年,保罗·高更出生于法国巴黎,年轻时是股票经纪人,任职于当时最红火的巴黎股票市场长达10年之久。

作为一名成功的证券商,在巴黎拥有豪宅,娶了出身高贵的丹麦籍妻子,有5名子女,出入上流社交场合,收藏名贵古董与艺术品。

在养尊处优的生活中,35 岁的高更突然有了出走的念头,要做一个前途未卜的全职画家。

妻子梅特原以为这不过是丈夫一种高雅无害的爱好,他在1871年就与绘画结缘。

可是,后来越来越投入,像被魔鬼附体,几乎将全部的空闲时间都消磨在画架前。

如今竟要以此为业,全家的生活开销如何负担?

夫妻间爆发了战争。收入锐减后全家几临断炊,1884年只好举家投奔梅特在哥本哈根的娘家。

次年,高更因受不了梅特家族的冷嘲热讽,出走巴黎,决定到蛮荒之地寻找人的本真。

他曾经在给朋友寄去的一封信里,写下自己的心声,

“我开始得太迟,压力太大,

以我自己的标准来看,作为一个艺术家,我是极度失败的。

但我认为,我所奋斗所争取的,却极有价值。”

毛姆曾以高更为原型创作了小说《月亮与六便士》,书中一句“满地都是六便士,他却抬头看见了月亮”为世人所熟知。

六便士是当时英国最小的货币单位,月亮则象征崇高的需要仰望的精神追求。

普通人只会对月仰望,而高更直奔心中的“月亮”而去,他要为画画而活。

冬天里的陋室没有炉火取暖,作品毫无销路,高更最后不得不去巴黎火车站画广告画,以此获得零星的报酬,勉强活下去。

高更个性强烈,在他身上,粗鲁与高雅并存,

执着追求艺术的背后也有他“根深蒂固的自我主义”。

朋友舒芬内克曾向赤贫的他伸出援手,

但高更多次无情嘲讽舒芬内克平庸的才能和他想要绘画的意愿。

1886年高更与梵·高相识,

1888年渴望知音的梵·高邀请他到阿尔勒共同创作,当年高更的首次个展就是梵·高的弟弟提奥帮忙组织的。

如果说梵高的艺术,是对苦难生活的无奈,和对光明希望的无限渴望,如同燃烧的向日葵般炙热而残酷;

那么高更的艺术,则是对单纯稚拙的回归,和对原始自然的无限向往,如同远离文明喧扰的塔希提般纯粹美丽。

后来在给提奥的信中,梵·高写道:“他喜欢我的画,但同时又总是喜欢挑剔毛病。在我们之间,他是随时可以爆发的火山,而我内心也是翻腾的沸水……”

高更的刺激加剧了梵·高癫狂的症状,

这段著名友谊的结果是:梵·高起意向高更举起剃刀,未果,当晚割掉了耳朵。后被送进精神病院。高更独自离开阿尔,两人从此天各一方。

02.塔希提,宿命的故乡

1891年6月8日,结束了63天长途航程的高更来到了塔希提岛,认为崭新的生活即将开始。

起意奔赴这座南太平洋小岛,是因为他偶然读到了一篇有关塔希提的报道,

作者将它描述成一座不知金钱是何物的世外桃源,风光怡人,物产丰富,人人无忧无虑。

塔希提之于他,是最后一线希望。

在生活上,

高更早已潦倒至极,画卖不掉,

多年来饱尝贫穷、饥饿的屈辱滋味,去塔希提有经济的考量。

在艺术上,塔希提更符合他远离文明、寻找本真的美学向往。

高更曾说过:“我是野蛮人,也是小孩。野蛮人比文明人更优秀。我的画虽然不蓄意使人震惊、让人张皇失措,但是人人看了之后,都为之张皇失措。这都是我的血液里的野蛮人性格所造成的。”

他的外祖母出生在秘鲁,是一位了不起的女权主义先驱与社会活动家,高更一直以她为骄傲,深信自己血管里流着印加人的血液。

这或许能部分解释他为什么一直对文明之外的世界那么着迷。

17岁的高更就曾放弃学业,不顾家人阻拦当了一名海员,过了6年周游世界的海上生活。

1887年他和画家拉瓦尔结伴去巴拿马,寻找“没被文明污染”的地方,失意后辗转大西洋法属的马提尼克岛,于是热带成为他迷恋的一个主题,尽管两人因水土不服险些命丧他乡。

为了解释自己的行为,更为了说明自己的艺术理念,高更甚至离开法国,到了南太平洋的塔希提。

这个热带岛屿,是与现代文明社会完全不同的存在。

强烈的阳光,浓密的森林,女人们头戴花环,蜜色的皮肤,芒果、木瓜、马缨丹,每一种颜色都达到饱和的最高浓度,而时间慢得仿佛静止了。

高更《神圣之山》1892

于是,高更用同样热烈饱和的色彩,将这一切重现在画布上。

他说,“回到未受污染的大自然中,我只看野蛮的事物,像他们一样过日子,像小孩一般传达我心灵的感受,使用唯一正确而真实的原始表达方式……”

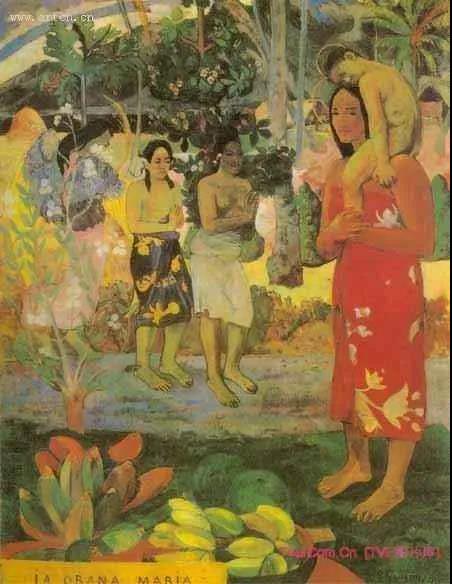

高更的塔希提作品大致分为两类,一种是描绘当地妇女闲适纯朴的生活,极富异域风情。

高更非常喜欢她们那种粗野却健康的美,初次逗留期间,他共创作了77幅作品,其中66幅是女人肖像。

另一种则充满神秘主义的情绪与意象,这些标示着基督降生、天使、亚当与夏娃的作品,主人公形象无一例外都是土著,

不觉违和,天地初开,文明伊始,这些人物就好像已经存在,有说不出的神圣庄严。

这幅作品描绘的是两位正在休息的妇女,通过大面积的平涂色块,以及极具装饰性的强烈的色彩对比来表现两位土著妇女的轮廓。妇女棕色的皮肤在强烈的红、黄、黑等色彩的映衬下显得原始意味十足,显现出异质的野性之美。

这件作品中的妇女肩宽体阔,肢体圆浑,肤色黝黑,其动作自然而随便,甚至显示出一点憨态,仿佛从画里怯生生地望着你,望着一个陌生的文明人。用她们那审慎而不乏友善的目光,安静的姿态和你保持着一定距离,不仅丝毫没有一点做作,而且别有一番发乎自然的优雅之态。

高更与梵·高一样认为,主观的色彩是创作的重要元素,但不同于梵·高的厚重笔触,高更在技法上多用平涂,注重和谐,不强调对比,更接近壁画的风格。

线条粗野,没有透视技巧,观赏者也不需要费神推敲深奥的含义。

只需以一个单纯的目光,接受平面的色彩与形体的碰撞,拥抱现代文明之外的原始诱惑。

这就是高更,作为后印象派大师,带给我们的震撼!

03.从原始绘画到哲学思辨

1897年高更得知了一个五雷轰顶的消息,他最心爱的女儿阿丽娜死于肺炎,这使他的精神几近崩溃。

高更遭遇了有生以来最严重的精神危机,他怀疑一切事物,疲惫、枯竭、心力交瘁,在完成了一生中总结性的作品《我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去?》后决意赴死。

高更服下了砒霜,因剂量太大引起呕吐,自杀未遂。

《我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去?》画在近四米长的粗麻布上,是高更创作生涯中画得最大的一幅画,他称这幅作品甚至“可与《福音书》相比”。

“我再也画不出更好的、有同样价值的画来了……这里有多少在种种可怕的环境中所体验过的悲伤之情,这里我的眼睛看得多么真切而且未经校正,它们看见的就是生活本身……”

这幅巨作,长374.6厘米、高139厘米。从左到右依次向我们展现了人生的不同阶段以及时间流逝和生命消失的过程:

婴儿、孩童、女人、老妇,采摘果实的青年,神秘的偶像,原始洪荒的背景,这幅画布满各种寓意的象征,震撼地示意了人类的命运生死,如同一首生命哲思的梦幻交响曲,将文学性和绘画性毫无间隙地交融于一体。

这就是高更,剥除现代文明的复杂性,利用原始意味浓厚的绘画语言,引发人们对人类本质的思考。

1903年的今天,5月8日,高更终于以自由的姿态走向他要去的地方,病逝于马尔济群岛。

“他的艺术与人生,成为渴望摆脱一切束缚的后来者追逐的榜样。”

沉思的女子

满地都是六便士,他却抬头看见了月亮。他生于巴黎,成长于秘鲁,却梦想在塔希提。

他客死太平洋的一座小岛,一生最大的愿望是逃离文明,做一个野蛮人。

或者说,一个真正的自然的人。

他是高更。

在去往南太平洋小岛的行李箱里,他只装了颜料。

因为他的生命可以简单到只剩下绘画。

棕褐色的胴体和粗花布,蓝色的树干和阴影。

是高更血液中流淌的颜色。

莫奈总执着于光线,梵高总执着与色彩,塞尚总执着于结构。

而这个野蛮人所执着的,是表达生命。

他的画也简单到,只剩下了——

生命。

(编辑:夏木)