【编者按】

皮埃尔·保罗·帕索里尼不仅是备受瞩目的电影大师,他在诗歌、小说、戏剧等领域同样造诣非凡,创作数量和质量无不令人惊叹。他称自己的电影为“诗意电影”,因为在他的所有作品形式中,居于中心地位的,是诗歌,他的一切创作都是围绕诗歌而展开的。

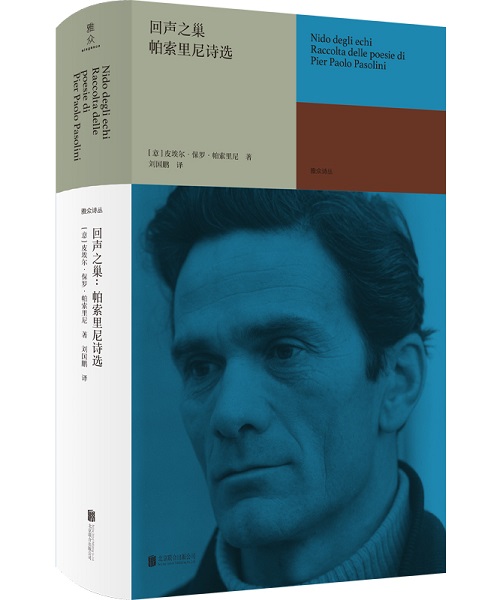

《回声之巢:帕索里尼诗选》系帕索里尼生前的自选集,所选作品出自1951年—1964年十三年间出版的诗集,收录了他在罗马时期处于诗歌创作巅峰期的大部分代表作。

今年是帕索里尼诞辰百年,而今天则是帕索里尼逝世四十七周年,澎湃新闻经雅众文化授权发布作者为该书所写的《致新读者》一文的节选,现标题为编者所拟。

我的上一本诗集是1964年出版的《玫瑰形状的诗篇》(Poesia in forma di rosa)。六年过去了,这段时间里,我拍摄了好几部电影(从《马太福音》——《玫瑰形状的诗篇》出版时,我正忙于这部电影的拍摄——到《大鸟和小鸟》《俄狄浦斯王》《定理》《猪圈》《美狄亚》):所有这些电影,我无不是“以诗人的身份” 在进行拍摄。这里,不适合对我电影中的某些片段,以及诗集中的某些段落所产生的“诗意的情感”的等效性(equivalenza)进行分析。定义某种等效性的尝试从来没有付诸实施,只是以内容为基础,笼统地涉及过。不过,不容否认,我相信在我的某些诗句和镜头面前,对某种事物进行尝试的特定方式正在如出一辙地重复着。

1964年以后,我就只通过电影来写诗:但也只有那么一两年,作为“分行写作的诗人”,我是完全保持沉默的(虽然写的东西仍未出版,而且不完整)。1965年,我卧病在床长达月余,康复期间,我重新投入工作——或许是因为生病期间,我以一种无以言表的喜悦重读了柏拉图的著作——我埋头创作戏剧:六部悲剧风格的诗剧,我花费了五年的时间才全部完成——有时是在间隔一年或更长时间后重新接续——它们即将以《卡尔德隆》为题出版。

显然,在那个时候,我只能通过角色来写诗,这些角色是我的中间人。

但是,从一些应景诗,甚至受邀创作的诗篇开始——在第一个粗加工的作品之后——《意大利共产党致青年人!!》 创作于1968年3月初,没过多久,在我不知情的情况下,被背信弃义地发表在一份刊物上——当年秋季,我“再次”成为一名俗常所谓的思如泉涌的诗人:现在,一部新的诗集《超然与组织》(Trasumanar e organizzar)已整装待发,很快就会在同一家出版社出版,眼下,出版社请我针对之前的“旧”诗写一些介绍性文字。

六年光景稍纵即逝,但如果想到入选本诗集的第一辑是1957年6月结集出版的[而这部诗集的同名诗作《葛兰西的骨灰》(Le Ceneri di Gramsci)则创作于1954年5月],那么,六年的间隔便成为整整一代文学和政治的间隔(虽然在某种程度上,伴随着最晚近的诗歌,上述时代经历了转变)。

就此,我假设自己面对“新的读者”。对此,除了提供某些信息,我无从知晓,也无意给予别的东西。

《葛兰西的骨灰》并非我的处女作,我开始写诗的时间要早得多,确切地说,是1929年,那时我刚满七岁,在萨奇莱上小学二年级。

是我的母亲向我展示了诗歌是如何以具体的方式,而不仅仅是在学校里朗读的作品中(“空气玻璃般透明……”)被呈现。一个美好的日子,母亲神秘地向我展示了一首她创作的十四行诗,诗中表达了她对我的爱(我不知道出于哪种押韵的需要,为什么这首诗以“我多么爱你” 结尾)。几天后,我写下了平生第一首诗:诗中描写了“夜莺”和“花花草草”。我相信自己那时还无法真正区分什么是夜莺,什么又是苍头燕雀,还有杨树和榆树。此外,在学校里(来自托斯卡纳的任课老师艾达·科斯特拉夫人,令人印象深刻,她是我小学二年级的老师),彼特拉克肯定还没读过,所以我不知道自己从哪里学到了语言自择和他择的古典代码。事实上,我没有意识到母亲“内心的富足”,我一开始就何等严格地进行“自择”和“他择”。

从那以后,我创作了多部诗集:十三岁的时候,我已经是一名史诗诗人了(从《伊利亚特》到《卢济塔尼亚人之歌》)。我也未尝忽视诗剧,随着青春期的到来,我不可避免地与卡尔杜齐 、帕斯科利和邓南遮迎头相遇,这一阶段始于斯坎迪亚诺——我在雷焦艾米利亚读高中,经常往来于雷焦艾米利亚和斯坎迪亚诺两地之间——而终于博洛尼亚,1937年我就读于加尔瓦尼文科高中(Liceo Galvani)。那年,一位代课教师,安东尼奥·里纳尔迪(Antonio Rinaldi),在课堂上朗读了兰波的一首诗。

从1937年到1942、1943年,我经历过一段伟大的隐逸派(ermetismo)时期,进入大学后,我投身于朗吉门下,在文学上和一帮趣味相投的同龄人保持着天真的关系——其中两位是弗朗西斯科·列奥内蒂和罗维西;弗朗切斯科·阿尔坎杰利,后来还有阿方索·嘉托,尽管他比我们年长几岁,也加入我们的阵营。那时我是一名早熟的大学生,但我不仅仅是一名学徒,还是一个新手。1942年,我在兰蒂(Landi)先生的古董书店自费出版了平生的第一本诗集:《献给卡萨尔萨的诗篇》(Poesie a Casarsa),那年我正好二十岁。大约三年前,在我母亲的家乡——卡萨尔萨 ,每年夏天我都要去那里,在贫穷的乡村和那里的亲戚们待上一段时间,公职在身的父亲薪水微薄,这也是一种权宜之计。诗集中收录的作品便创作于此时。

作品是以弗留利语创作的:“声音和意义之间持久的犹豫”对声音有一个明确的最终选择;声音在语义上的扩张导致了义素(i semantemi)转移到另一个语言领域,这反过来使得义素变得难以理解。

距诗集出版大约半个月的样子,我收到了吉安弗兰科·孔蒂尼寄来的明信片,告诉我他非常喜欢这本书,恨不得马上为它撰写评论。

心中的快乐谁人能解?我在博洛尼亚的门廊上蹦蹦跳跳,手舞足蹈;至于那为写诗带来灵感的尘世的满足感,当天在博洛尼亚的满足感中已曲尽无遗:而今,没有它我也能过得很好。孔蒂尼的评论并没有像他打算的那样,发表在《权威》(Primato)杂志上,而是发表在域外,瑞士的《卢加诺信使报》(Corriere di Lugano)上,按照定义,那是一片流亡者的土地。为什么?因为法西斯主义——令我大吃一惊——不承认意大利有地方特色,也不承认不好战的、固执的方言。因此……我的“纯诗歌语言”被误认为一份现实的文件,证明了贫穷古怪的农民的客观存在,至少,对中央的理想主义苛求一窍不通……的确,自从1937年的某一天我读到兰波的诗歌起,我就不再是“天生的”法西斯主义者了,但现在,反法西斯主义不再是纯粹的文化——是的,因为,我在自己的例子中进行过实验。

正是那年冬天,我们全家疏散到了卡萨尔萨,1943年依然是我生命中最美好的一年:“我的青春,在卡斯蒂利亚的土地上有二十年了!”

我继续用弗留利语创作诗歌,但也开始用意大利语写作类似的诗。曾经的卡萨尔萨口语,不折不扣地成了现今诗歌中的弗留利语(并非皮罗纳发明的弗留利方言);而意大利语,则因为对方言的转借,从而获得了一种浪漫和天真的气息。然而,意大利语作为书面语——曾几何时被称为新拉丁语,通过隐逸派,尤其是列奥帕尔迪——继续将其自择的和他择的传统强加于我,对此无人可以幸免;因此,我创作诗歌(《日记》),并主持着一份报纸[《记事本》(Scartafaccio),类似于《杂录》(Zibaldone)],继续遵循某种“中间路线”,这种路线早于1942年我以弗留利语出版的诗集,从一开始就是一种特权(注定永远无法消失),因此,与雄心勃勃的文学作品相比,后者不过是粗俗的“荒唐言”。只是,在特殊情况下,我不晓得以何种方式,但的确以某种方式——我知道,尽管也许我没有告诉自己这一点,也正是那些“荒唐言”举足轻重。

1954年,我在桑索尼(Sansoni)出版社结集出版了那些以弗留利语创作的诗歌;而当时开始用意大利语写下的“荒唐言”则成了《天主教会的夜莺》(L'usignolo della Chiesa Cattolica, 1958)。与此同时,从1943年9月1日到9月8日,我只服了几天兵役。继我拒绝服从军官们的命令,把武器交给德国人(在利沃诺附近的一条运河上)之后,继步行上百公里之后,继千百次差点被送上前往德国的火车的惊心动魄之后,我衣衫褴褛地从比萨回到卡萨尔萨,脚上穿着模样迥异的两只鞋。我不久又开始用弗留利语和意大利语进行诗歌创作,描写《灿烂青春》和《夜莺》中乡村的壮丽。这并没有阻止我在墙上写下“自由万岁”,这是我有生以来第一次在安全的房间,体验所谓人类的秩序。从那以后,我的一生都在躲藏、追捕和极度恐惧中度过,因为那时我对死亡有一种病态的确凿无疑的恐惧——我一直被用钩子钩住自己、了结生命的念头困扰:这就是那些逃避兵役或公开反对法西斯主义的年轻人会在亚得里亚海岸结束生命的原因。当时,小我三岁的弟弟也应征入伍,他上山当了一名武装游击队员,我陪他到火车站(他把手枪藏在一本书里)。战争结束了,我却迎来人生中最为悲惨的时刻(当时我还在继续创作《灿烂青春》和《夜莺》):弟弟的死和母亲的悲痛欲绝;父亲从监狱里放了回来——他病了,在祖国,被战败的法西斯主义所毒害,在家里,被战败的意大利语所毒害;战败的、凶恶的、失去权力的暴君,被低劣的红酒灌得神志不清,越来越爱我的母亲,而她却从来没有如此爱过他,现在,她只想独自承受自己的痛苦;此外,还有我的生活和肉体上的苦恼。1949年冬,我亲爱的读者,因为是新面孔,因为你们是廉价简装本普通诗集的购买者而愈显亲近,我和我的母亲一起逃到了罗马,就像小说里发生的那样。

弗留利时代结束了;这些诗集会在我的抽屉里搁上很长时间,而后在我提到的日子面世。但很快,在罗马,我重新开始写日记,用不那么古怪的诗句,以书面语和后隐逸派相互交错的方式,正如我说过的那样,在弗留利的时候,在它的葡萄藤和桑树林中,我从来没有停止过创作小说。后来,我把一组小说汇总在一起,命名为《罗马1950》(Roma, 1950);同时,我会继续创作小说,直到1960在赛维勒出版社(Scheiwiller)出版《春天十四行》(Sonetto primaverile)为止。就在到达罗马短短数月之后,一方面,我继续进行着巴洛克和加达式的反意大利语研究,此前我曾以小说和弗留利语为线索;另一方面,我也开始写小说,日后我将其命名为《求生男孩》(Ragazzi di Ⅴita,1955)。在罗马,我先是住在科斯塔古提广场(Piazza Costaguti),靠近奥克塔维亚拱廊(Portico D'Ottavia)(贫民窟!),后来搬到市郊瑞比比亚(Rebibbia)监狱附近的贫民窟,最后住在连屋顶也没有的房子里(每月租金一万三千里拉)。足足两年,我煎熬于一种令人绝望到近乎要自杀的失业生活;而后,我在钱皮诺的一所私立学校谋到了一份月薪两万七千里拉的教职。在位于市郊的瑞比比亚的家中,在罗马市郊,我开始——通常以假嗓(以方言诗和类似的方式发声),在某种缓慢地对反意大利语的偶然性进行转化与融合中——创作真正的、本己的“诗歌作品”,这些作品而今在我看来似乎是“旧作”,从《葛兰西的骨灰》到《玫瑰形状的诗篇》。

在多次采访中,我已不厌其烦地提到,对于我想要发表的讲话,这几乎已成为某种机制(以便按照我的意图解释现实):促使我成为共产党员的,是战后不久一场弗留利雇农反对大地主的斗争(《嘉斯佩里的裁决日》,应当是我的第一部小说的题目,不过,在1962年出版时,更名为《一件事的梦想》)。我和雇农们站在一起。之后我阅读了马克思和葛兰西的著作。

我所说的转化与融合,是指我的两大诗歌主线——反意大利语的假声和被拣选的意大利语的转变和融合,是在我从来都不正统的马克思主义的标志下进行的。慢慢地,我沿着葛兰西的骨灰抵达“世俗之诗”(poema civile):整部诗的第一部分,从《亚平宁》(L'Appennino)到《卑微的意大利》(L'umile Italia),是它的史前史时期:土地洁净,森林定期砍伐的阿尔卑斯南麓的精神依然保留在罗马无产阶级的市郊,借助阻滞性元素的形式,这一精神尤为庄重地凝聚在出于(三行诗节)押韵(法)需要而强行挤压的空间中。此外,我现在意识到,从雇工开展斗争到今天,我里里外外几乎没什么变化。就在我为非专业读者写这篇简介的时候,我正在制作一部有关罗马清洁工人罢工的纪录片(《一部关于垃圾的小说笔记》 ),我一点也意识不到那是近乎三十年前的事了。也许,1968到1970年的年轻人的阶级斗争意识使他们回想起那些伟大的日子,而不管这是不是一种幻觉。此外,阶级斗争是一种三十年内无法消除的现象,其特征总是相同的。

对此,我想特别提请年轻读者注意诗歌《一场诗歌论战》 和诗集中的最后一首《胜利》,如果诸君能在其中找到今天激励他的政治和理想主义精神的预兆,我将心满意足。

诗选中的其他作品,出自1951年到1964年共计十三年间所出版的诗集,它们构成了一个连贯而紧凑的整体。这些诗触动我的地方在于——好像我是在进行自我疏离,其实并非如此——它是一种普遍的、令人沮丧的痛苦感:一种作为语言自身的内在构造的痛苦,犹如一种在数量上可以减少而近乎肉体痛苦的事实。这种不快乐的感觉(几乎是一种权利),如此地压倒一切,以至感官自身的快乐(这方面,本书可以说俯拾皆是,如同罪过一般)被它所笼罩;世俗的理想主义也是如此。当我重读这些诗句时,令我感触良多的,是我意识到,当初写作这些诗句时内心的膨胀是何等天真:就好像我在为那些不可能真正爱我的人创作一样。现在我明白,为什么当初我如此多疑、满怀憎恨。