利维坦按:女性“应该”是什么样子?“天性”温柔,持家,母性,柔弱,照顾孩子与家人?这种观念我们是何时形成的?

虽然男性暴力犯罪明显多于女性,但我们该如何理解现实中存在的女性暴力犯罪?又该如何解释那些犯下连环杀人的女性?如果从生物本质主义出发,所谓“正常”的女性该是什么样貌?如果抛开暴力犯罪,女性的“力量感”又该如何理解?

罗斯玛丽·韦斯特(Rosemary West)是杀害玛丽安·帕丁顿(Marian Partington)姐姐的凶手之一,但帕丁顿正在努力理解、宽恕她——因为帕丁顿认为,理解是打破女性暴力恶性循环的唯一方法。

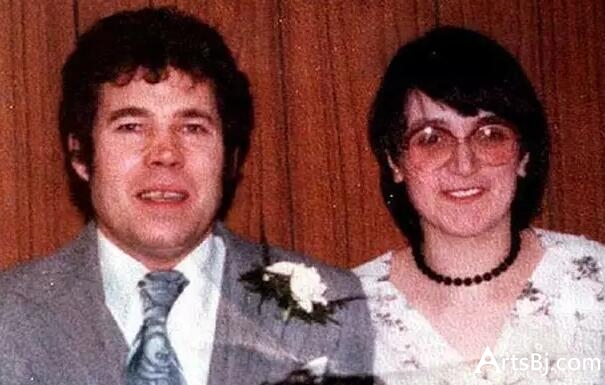

罗斯玛丽·韦斯特(右)与她的丈夫弗雷德·韦斯特

谁都不愿意有这种经历:警察到你家告诉你,你的家人被杀害了。对于玛丽安·帕丁顿来说,过去的整整20年里,她并不知道姐姐露西(Lucy)发生了什么。直到1994年3月一个星期六的早晨,警察到她家告诉了她一切。

1973年,露西21岁,是她在埃克赛特大学念英语的最后一年。但这年12月的一天,露西在切尔滕纳姆(Cheltenham,英国英格兰西南部城市)等公车时失踪了,她的音讯自此石沉大海。20年之后,警察终于找到了露西,她惨死的事实也慢慢浮出水面:就在格洛斯特克伦威尔街25号的地下室里,露西和其他的受害者一起,饱受折磨后被连环杀人狂弗雷德和罗斯玛丽·韦斯特杀死、分尸、掩埋。

1995年元旦,弗雷德·韦斯特在狱中自杀身亡。同年11月,罗斯玛丽被控犯有10起谋杀案,其中包括她自己16岁的女儿,8岁的继女和她丈夫身怀六甲的情妇。她被判处无期徒刑,终生不得假释(英国没有死刑)。

被虐杀的10位受害者

玛丽安说:“我姐姐的死和性剥削、性虐待有关。她饱受折磨而死,连死后都未得安宁。我每每谈起这件事,想起她经历的那些痛苦和折磨,打心底里觉得恐怖。而且她在遭受这些折磨时却没办法出声,这是最可怕的。她的嘴被捂住了……我想如果我不把发生的一切说出来,我可能也会死去吧。”

玛丽安和一个非宗教组织合作开展“宽恕项目”(the Forgiveness Project),把她的故事讲给监狱里的犯人们听,作为恢复性司法(restorative justice)工作的一部分【译者注:恢复性司法过程中,所有与特定犯罪有关的当事人聚到一起,共同商讨如何处理犯罪所造成的后果及其对未来的影响。——英国犯罪学家托尼·马歇尔(Tony Marshall)】。2004年,玛丽安致信罗斯玛丽。此时,罗斯玛丽的罪行已经公之于众,深受英国公众的唾弃和憎恶。但玛丽安这封信的字里行间却都充盈着她对罗斯玛丽的怜悯和同情。然而,这些怜悯和同情并没有打动罗斯玛丽,她回信让玛丽安再也不要给她写信。

想要直面罪恶并不是件易事。玛丽安想起韦斯特被收押的情景,“我绝不轻易用堕落这个词。我清楚地记得,当时我坐着听她对我姐姐做了什么……我能感受到自己的灵魂也在慢慢腐坏。”她还表示,和女性罪犯一起做恢复性司法工作,更加具有挑战性。

和男性相比,女性犯罪的可能性好像更小一些。但英国女性暴力犯罪的比例却一直在增加。和1999/2000的数据相比,2007/08年因暴力犯罪被逮捕的女性人数翻了一番。不管这一增长反映的是暴力犯罪案本身的增加,还是案件曝光度的增加——抑或是两者皆有,这一问题激起了激烈的讨论。

“女性不仅凶残,甚至还会杀人”这一点令人震惊。为什么?难道女性犯下的暴行和男性犯下的暴行有什么区别吗?不管怎样,我们对待男性暴力和女性暴力的态度并不一样。媒体捉笔如刀,常残忍地把女性罪犯刻画成某种典型形象,这些罪犯和她们的受害者们都很难从恢复性司法中受益。

直面女性暴力并不容易,但已经有越来越多的人开始摸索一种新理念:要改造女性罪犯,让受害者得到更好的支持。为此我们必须更进一步,更深入地理解女性走上犯罪或是杀人道路的原因。

力量与暴力的历史

历史上,女性的力量不仅被人认可,甚至会得到赞扬。很多女战士像偶像一样,受到了大众的爱戴,例如圣女贞德、布狄卡女王(Boudicca,领导了不列颠诸部落反抗罗马帝国占领军统治的起义)和亚马逊族女战士(希腊神话中善战的女战士一族)。近来,西方和其他社会的女性也开始在军事上占据主导地位(英国正在考虑,计划从2016年年底开始,允许军队中的女性担负近身搏击的任务)。女性已经向世界证明,她们有足够的能力使用和证明她们的选择和力量——甚至有时候是以非常邪恶凶残的方式:纳粹训练了50万名女性,提供军事服务,其中约3500名在纳粹集中营担任守卫。还有一小部分女兵要接受战争犯罪的审判。

纳粹党徒伊尔玛·格蕾泽(Irma Grese):她所学专业是护士,却选择了集中营女看守的行当。凭着虐待、折磨、杀害犹太女囚的异乎寻常的热情,她十八九岁时就获得了令众多女看守羡慕不已的铁十字勋章,在20岁之前又被破格晋升为女囚集中营的看守长

1997年,种族灭绝罪行发生三年之后,我第一次去卢旺达。我采访了幸存者和犯罪者,把他们的证词翻译出来,打算为幸存者筹办慈善活动。在此过程中,有很多女性和这些罪行有关。人数之多令我难以置信。她们是这些罪行的旁观者、煽动者,甚至是其中的关键人物——她们在大屠杀中也扮演了同样的角色。

当女性被卷入这些罪行时,我们体会到的是更深的背叛感,因为女性“不应该”会犯下这样的罪行。在诸多证词中,有一份令我最为毛骨悚然,时常萦绕在我的心头:女犯人在房子里撒满辣椒,这些辣椒会让藏起来的孩子打喷嚏,发现他们后将他们拖出去处死。

20世纪70年代开始,人们开始关注男性对女性实施的暴力犯罪。这在很多方面改变了暴力犯罪的基本框架——由家庭暴力和亲密关系暴力转向更大程度上的性别暴力。这一转变在人们的意料之中——犯罪记录中的“性别差异”已经广为人知:男性犯罪的比例高于女性;涉及严重暴力罪行的男性更多(男性实施的暴力罪行占80%);男性二次犯罪的可能性更大;男性谋杀伴侣的可能性更大;男性实施家庭暴力、跟踪骚扰和性犯罪的可能性更大。

但这并不意味着女性罪犯就不存在——如何对待女性罪犯是犯罪学研究的主要内容。弗朗西斯·海登森(Frances Heidensohn)是一位犯罪学家,伦敦经济学院的客座教授。他表示:“有一些美国犯罪学家认为,所谓的妇女解放运动会掀起新一波女性犯罪热潮。女性犯罪的比例虽然有所增加,但幅度并不大……妇女解放运动对犯罪率的影响不大,这些人可以说是反应过度。”

2005年英格兰和威尔士监狱中的女性人数几乎是1993年的3倍。尽管现在这个数字正在减少,和20世纪90年代相比,女囚的人数仍然多了不止2000;女性占所有监狱人数的5%左右。2016年3月底,英格兰和威尔士狱中超过25%的女性是因暴力犯罪被判入狱。

女性的施暴对象常是她们认识的人,这些人处于弱势,依赖她们的照顾,如孩子、残疾人和老人。她们的犯罪场所更多位于私密或亲密的“照顾”目标的环境中,而不在公共场所。

在很多罪行中,女性扮演着旁观者甚至是领导者的角色,包括:出于维护所谓“名誉”的名誉暴力(名誉暴力指家族成员在家庭中因“破坏”或“维系”传统或家族道德理念而惨遭暴力甚至迫害致死的现象)、恐怖主义和人口买卖。在最近的一起案件中,一名女子死里逃生。对她伸出屠刀的居然是一个想要娶她的男人!更令人毛骨悚然的是,她的一名女性家人承认自己和丈夫知道这一谋杀计划,并且一直在等行动是否成功的电话。这名女子和被害人关系非常亲密!

这实在太不寻常。最近,皇家警务督察署发布了一份有关“荣誉”暴力、女性割礼和包办婚姻的报告。报告显示,犯下这些罪行的罪犯不只是男性,更有女性!而且“女性家族成员可以通过非正式的谈话向家族的男性施压,促成男性实施这些(基于名誉的暴力)罪行或虐待;她们甚至可能实际参与了这些暴行,并且杀了人”。

《中东季刊》(Middle East Quarterly)最近也发表了一篇文章,观察研究了那些有女性参与其中的“荣誉”杀人事件。该研究发现,在向其他女性施暴时,女性通常既是共谋者,又是动手杀人者。哪怕受害者是她们的亲戚,情况也同样如此。甚至,她们还会散布一些谣言,促成这些谋杀。

在英国,活跃的恐怖主义女性人数一直在增加(尽管目前来看,人数还不是很多)。20世纪70年代北爱尔兰和德国也曾如此。2014/15年间,英国有35名女性因涉及恐怖主义罪行被捕。5年前,仅有5人。

海伦娜·肯尼迪(Helena Kennedy)是位出色的大律师(Barrister),2010-11年,她带头发起了关于苏格兰人口买卖的调查【译者注:Barrister在英国所有法院享有不受限制的出庭发言权,可在庭上与原告律师或控方唇枪舌剑,展开辩护,但不能直接与讼人/当事人接触】。她表示“有人认为在人口买卖中,女性只可能是被交易的对象”,但事实并非如此。抵达犯罪现场的警察和移民局工作人员一开始认为他们要找的人贩子是男的。但后来他们发现,人口买卖的最终场所——按摩院、桑拿等地方的老板都是女性。而且,“这些女老板对待其他女性的手段极其残忍。在很多被曝光的人口买卖案中,管理层都是女性。”

女性“该”有的角色和特质

被媒体称为“死亡天使”的护士贝弗利·艾利特

1993年5月,被媒体称为“死亡天使”的护士贝弗利·艾利特(Beverley Allitt)被控杀害4名儿童,伤害数名儿童。5月5日,英国有日报写道:“女性应该照顾弱者,而非伤害弱者。总的来说,女性扮演的的确是这样的角色。哪怕是在今天,暴力也总是和男性联系在一起。护士是女性照顾人的典型形象,媒体常常称赞她们是天使,出现在各类报纸的标题之中。但当女性犯下了这样残暴的罪行时,一切就变得更加邪恶、不正常,扭曲了女性本身的特质。”

其实这就是所谓的生物本质主义的争论:女性天生就是照顾人的角色,不会伤害人、杀人。那么理所当然的,男性犯下的暴行要比女性更多。但我们的大脑和身体,基因和化学物质,是否和这种犯罪的性别差异有关?犯下暴行的那些女性是否就是不正常,或者说并不是真正的女人?

到目前为止,还没有研究存在有典型的“男性”和“女性”大脑或性格。

阿斯顿大学的教授吉娜·里彭(Gina Rippon)和同事发表了一篇论文,强调男女在一些特征、特质上存在“非一般重叠”【译者注:non-trivial overlap,non-trial在数学领域的含义为非一般,如非一般解,即非零解】。这些特征通常和性别联系在一起,如身体的攻击性、软心肠和心理旋转能力(单凭心理运作将所知觉之对象予以旋转,从而获得正确知觉经验的心理历程,类似空间想象力,一般男性优于女性)。最近,其他人的论文还描绘了男女之间性格重叠的程度。事实上,里彭表示,将他们的研究对象分为“男性”和“女性”这种做法妨碍了他们对大脑和行为之间关系的深入研究。

有时候,男性的力量受到推崇,比如在战争中;有时候,男性的力量需要忍耐,比如在酒吧斗殴时。女性的力量则截然不同。我们要么同情那些犯罪的女性,要么努力想要和她们保持距离。我们不想和她们有任何认同感,这太危险了。如果真的向我们施压,我们中的很多人也会承认自己有过踢猫甚至是打孩子的经历。我们很难想象,尽管这些个人行为没什么大不了,但它会构成暴力犯罪的一部分,让一个女人走上杀人之路。

和同情相比,将实施虐待或谋杀的女性看作“女性的例外”似乎要更容易些。甚至有一些特殊的案件,犯下这些罪行的人或被同情,或被中伤,却得不到任何人的理解。女性罪犯给人们带来的影响更大也更长久,因为它不仅违法,还违背了性别准则。

连环杀手艾琳·沃尔诺斯(Aileen Wuornos):美国历史上最骇人的女连环杀手,媒体称她为守候在佛罗里达州公路边等待猎物的“毒蜘蛛”,先后有7名色胆包天的男子钻进她一手编织的毒网,肉欲之欢过后便是死亡陷阱

还有一种观点拒绝承认女性暴力犯罪,认为女性是受恶人(男性)的影响。女性罪犯经常被描绘成“疯子”(应该得到同情,不该被怪罪)、“坏人”(和女性这个群体隔离开)或是“可悲的人”(受到环境的压力,出于报复或威压被迫实施暴力的女性)。

通常情况下,人们认为暴力女性的性特征不正常,她的性诱惑力——有待审查。人们还会检视她扮演的女性角色:她是否不是个好妻子,不是个好妈妈?我们需要将女性的特质和那些杀人女魔头分开,不让这些好的特质被玷污。

亲密关系和犯罪

家让我们感到安全,是我们得到照顾和关爱的地方。如果暴力事件发生在家中,或是其他照顾人的地方,会让人受到更大的冲击。过去,人们关注的是亲密关系中的男性暴力。这不难理解,因为男性更可能是施暴者,女性更可能会受伤甚至会被打死。不过,男性不总是施暴者,女性也不总是被害者。

英格兰和威尔士的犯罪调查显示,2014/15年间,有27%的女性和13%的男性在16岁之后有过家庭暴力的经历。也就是说,约有450万女性和220万男性曾遭受过家庭暴力的迫害。和异性恋相比,同性恋的家暴情况更加严重。2013年,美国疾病控制与预防中心的报告显示,有44%的女同性恋曾被伴侣殴打过,异性恋的女性中有35%曾被伴侣殴打过。双性恋的女性更容易成为施暴的对象。

在针对残疾人的仇恨犯罪中,女性也颇具代表性。皇家检察署的最新数据显示,此类案件的被告有近1/4都是女性,而在其他仇恨犯罪中15%的被告是女性。在针对老年人的犯罪中,情况同样如此,有超过1/5的被告都是女性(虽然曝光的很多案件并不是暴力犯罪)。

女性最受推崇的角色也不容忽视——母亲,这也是很多女性最关键、最重要的身份。当这种角色变得扭曲时,我们也要给予更多的关注——比如在发生长辈对儿童的性侵犯案件之后。安娜·莫兹博士(Anna Motz)是临床、法医心理学家和心理治疗师。她表示,难以检视女性在家庭中扮演的母亲这一角色:“现在,我们可以说女性是一种性别存在。可能从女权主义崛起开始,或者与此相关,女性开始变得不正常,开始滥用她们母亲或照看者的身份。考虑到这一点,将这些公之于众的可能性也越来越大。”

犯下暴行的女性常被视作不正常。和犯下相同行径的男性相比,她们会受到更多的中伤。莫兹表示,“为实施性虐待的女性罪犯进行心理治疗的医生也会受到很大的影响。事实上,医生自己也觉得很纠结,在自我挣扎——更别说社会上的普通人了。对于普通人来说,哪怕仅仅是作为一种可能性,宽恕也是很难做到的。”

不同慈善机构对女性虐待儿童的数据估计也不尽相同。儿童热线(Child Line)是英国的一家儿童慈善机构。它估计,在机构接到的虐待儿童事件中,有17%与女性有关。露西费思佛基金会(Lucy Faithfull Foundation,由露西·费思佛创办)致力于保护儿童和年轻人不受性虐待。它估计,在所有针对儿童的性犯罪中,女性虐待儿童的比例约占10-20%。但官方数据显示,在所有迫害儿童的性犯罪案件中,只有1%的罪犯是女性。造成这一数据差距的原因可能在于,人们通常不相信那些说自己被女性实施性虐待的证词。

在英国,2014/15年(在其他年份也是如此),被害率最高的是1岁以下的儿童——人数只占总人口1%,被杀案却占所有杀人案的5%。他们大多是被父母或继父母杀死的。大部分婴幼儿的死和母亲有关——母亲杀死新生儿的可能性比父亲要大——而在之后的童年期,父亲杀死孩子的可能性更大。人们认为,绝大多数“代理孟乔森症候群”(Munchausen’s syndrome by proxy)杀人案的罪犯都是母亲。代理孟乔森症候群是指成人杜撰孩子患病的病症,使得儿童受到不必要的医疗,导致心理及生理上的伤害。

过于理想化的母性

埃斯特拉·韦尔登(Estela Welldon)研究了母亲和孩子之间的关系,发现在最坏的情况下,这种关系可以变得极端不正常,可能会对孩子造成不能挽回的伤害。她写道,女性暴力的目标直指她们自身或她们“创造的结晶”——孩子。

“我的发现和性变态的内部循环有关。这种循环一再发生,形成一种新的理论框架。”在伦敦北部一家崇尚女权主义的书店里,韦尔登的书《母亲,麦当娜,妓女》(Mother, Madonna, Whore)被禁止出售。即便到了现在,也还是有一些女权主义者将她视为叛徒。韦尔登表示,“我开创了新的领域,但有人却不会为此放过我”。但她的立场一直很坚定,她知道这些发现直接来源于她的临床观察,不容忽视。

《母亲,麦当娜,妓女》(Mother, Madonna, Whore),作者:埃斯特拉·韦尔登

“我开始思考、聆听:她们在谈论什么?她们讨厌自己的孩子……重要的是思考,而不是审判。”韦尔登的工作给临床实践带来了改变,她在伦敦波曼诊所进行实践,率先开始利用密集心理分析和集体治疗方法治疗暴力女性。

安娜·莫兹认为,将母性理想化,否认女性施暴的能力是有很大风险的,尤其是对一些曾自残过的母亲来说。“女性并不是主动去承担照顾人的角色,她们还会羡慕那些被照顾的人——那些容易受伤的生命。”当她们受到虐待、被忽视时,她们可以选择这些容易受伤的生命,或是自己想象中的某个人,在他们面前再次扮演施暴的角色:“这是在报复虐待她们的人,是复仇式的犯罪”——至少在她们自己心里是这样。

莫兹表示,女性杀害或虐待自己的孩子,通常是想要毁灭自身讨厌的一部分,她们将孩子视为自身的一部分。在最近的研究中,莫兹已经开始研究“毒夫妇”现象——两个受过虐待和伤害的人走到一起,组建了家庭,又继续受到虐待和伤害。其中最有名的就是连环杀手夫妇,如韦斯特夫妇。

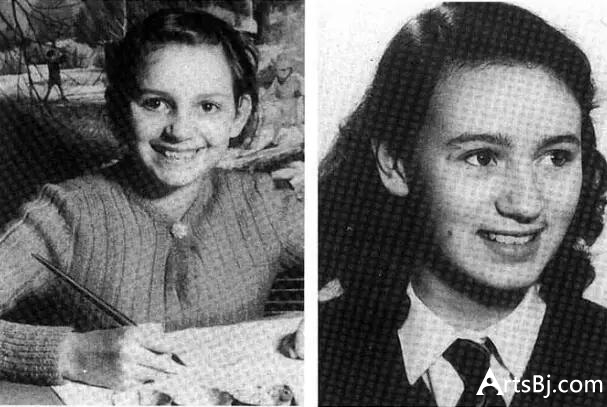

年轻时期的罗斯玛丽·韦斯特

我们总是带着恐惧的眼光看待那些在家中杀人的女性——撇开那些有精神疾病的人不说,我们认为这些女性在家庭暴力面前选择了自卫,或是对自己的孩子实行了所谓的“慈悲杀人”(mercy killing)。对于个别女性来说,她们可能会接受有同情心的法律审判,但这些审判让她们逃脱了自己本该承担的责任(也剥夺了受这案件影响的人公平审判的机会)。如果男性杀死了自己的孩子,即便他们的精神状态不正常,也很少能得到类似的同情。

我们会在多大程度上宽恕某种女性暴力行为,让一些女性真的逃脱惩罚?犯罪学家伊丽莎白·亚德利(Elizabeth Yardley)和大卫·威尔逊(David Wilson)在一项历史研究中分析了玛丽·安·克顿(Mary Ann Cotton),她杀害了很多家庭成员,甚至有消息称被她杀害的家人多达21名!

用砒霜毒杀21人的玛丽·安·克顿(1832-1873)

亚德利将这种对亲人下手的杀手称作“家庭杀手”,“她不断地以不同的方式表现家庭这种存在,然后又毁掉这种表现形式。这符合我们对女性的预期:她们关心、照顾别人。在很大程度上,这种预期并没有改变。直到最近我们才认识到,女性连环杀手是存在的。但联邦调查局仍然认为杀人的女性只是被迫做了助手。”

科顿是一个人作案的,并不是谁的助手。她的动机似乎是为了钱。亚德利补充说道,研究表明,约有15%的连环杀人案可能是女性犯下的——代表性的案件还不多,但并不是没有。英格兰和威尔士的数据显示,2014/15年,9%的凶案嫌疑人是女性,19%的暴力事件被告是女性。

在家中和其他比较私密的场所,都暗藏着杀人的动机和机会。19世纪后期,有人抱怨说,“英国盈利性的育婴院非常盛行,人们却没有采取足够的措施来制止这种发展”。阿米莉亚·代尔(Amelia Dyer)接收私生子,提供短期照顾或长期收养,以此来赚钱——但后来她发现,把孩子直接在河里淹死要来得更容易些。直到1896年,船夫钩起了一个女婴的尸体,她才最终被绳之以法。在她30年的职业生涯中,她杀死的婴儿可能有300到400个。最终她被处以绞刑。

杀死300到400个婴儿的阿米莉亚·代尔(1837-1896)

在家庭之外,这些弱势群体被“照顾”的地方,如护理机构,也可能是女性的作案场所。亚德利和威尔逊合作展开了“医保连环杀手”(HSK,healthcare serial killers)的研究。其中最出名的就是护士贝弗利·艾利特一案。亚德利和威尔逊发现,有越来越多的证据显示,医保连环杀手倾向于杀害最缺乏自我保护能力的人(如老人和小孩);这类案件或多或少都有一些性别差异(女性略多于男性);大多数此类杀手的目标都既有男性也有女性;有63%的凶手有精神不稳定或抑郁的病史。

亚德利表示,“在社会科学领域中,我们对这些女性罪犯的研究进展得很慢。我们仍然想搞清这些女性犯罪或杀人的想法。”亚德利对女性犯罪的地点尤为感兴趣。“这又回到了最初有关性别的话题。女性倾向于将依赖她们照顾的人作为犯罪对象。她们接近这些目标的途径正是利用传统的女性形象——关心人,照顾人。”

宽恕

迈拉·辛德利(Myra Hindley)

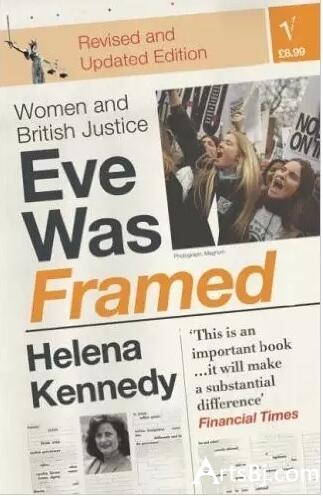

迈拉·辛德利(Myra Hindley)可以说是英国头号杀人女魔头,她和伊恩·布雷迪(Ian Brady)号称“荒野杀手”。1963年7月到1965年10月,两人在英格兰北部共杀害了5个孩子。辛德利越狱失败后,年轻的律师海伦娜·肯尼迪接受了辛德利的委托,为她出庭。

研究女性暴力问题的重要文献《诬陷前夜》

肯尼迪的书《诬陷前夜》(Eve Was Framed)主要讲女性在刑事司法制度中遭受的不公平,是研究女性和暴力问题的重要文献。肯尼迪对这一主题的态度并没有过分乐观。她表示,“我看到的迈拉已经不是过去那个迈拉了。过去的迈拉没受过多少教育,屈从于强者(伊恩)的奴役,沉迷于性事,想要满足他所有的需求。但这能是她放弃道德责任的理由吗?不能。她可能并没有杀死哪个孩子,但她是教唆者,是帮凶;那些孩子可能从不会跟陌生男人上车。就因为有一个女人也在车里,改变了他们对整个状况的感知,让他们觉得安全,他们才跟着上车的。”

肯尼迪认为辛德利永不释放的判决是对的。尽管英国并没有死刑,就算在更加宽泛的范围内讨论这个判决,她也认为是正确的。“能够被宽恕的女性少之又少。这个世界有两套规则:刑事司法制度和其他规则。”这里讲的其他规则,就包括那些她们违背了的女性特质规则。

“我们希望女性比男性更善良——这是不言而喻的——因为当女性做出可怕的事情时,我们会觉得更加震惊。我自己就是这样认为的。”肯尼迪的分析在某种程度上可以解释人们为何会仇恨那些打破禁忌的女性——甚至会仇恨她们无辜的朋友和亲人。

大卫·史密斯(David Smith)娶了辛德利的妹妹莫林(Maureen)。1965年10月6日,他目击了辛德利和伊恩残害爱德华·伊万斯(Edward Evans)的过程。他报了警,阻止了这对“荒野杀手”的继续杀戮,并作为首席控方证人帮助法庭将这对夫妇定罪。但此后的数年时间里,他和妻子莫林不仅被社会排挤,还会受到袭击。他提到,1966年的那天,他和身怀六甲的莫林离开家去法庭作证时,“人们疯了似地尖叫着……我知道她们大多都是女人,还有很多人把孩子也带过来了……我们被搡进车里,车门猛地关上,拳头砸在窗户上。这些憎恶令我难以忘怀。”

受害人爱德华·伊万斯(Edward Evans)

要宽恕这些犯下暴行的女性很难。绝大多数人都会声色俱厉地斥骂她们,因为她们犯了两次规:一是她们犯下的罪行,一是她们打破了不成文的基本规则(有关女性特质的规则)。虽然这听起来不可能,但的确有很少一部分人能宽恕她们:玛丽安·帕丁顿在谈起虐杀她姐姐的杀手罗斯玛丽时,充满了同情。她把自己的经历讲给别人听,帮助其他施暴者的家人走出去。她还和弗雷德的弟弟道格拉斯(Douglas)保持联系,弗雷德的女儿——安妮·玛丽·戴维斯(Anne Marie Davis)曾受到父亲的虐待。

要宽恕罗斯玛丽并不是件易事。玛丽安尝试过“让她变得有人性,不要变成魔鬼”。但心理学家安娜·莫兹提到的暴力循环的确有道理。“当我听说罗斯玛丽之前遭受过父亲和兄弟的性虐待,在16岁时在公交车站被拐走……我想我懂了。”玛丽安并不是在为罗斯玛丽辩解,她只是努力想要理解,在那样的环境中长大会是怎样一种体验:“她的世界里有爱吗?还是只有害怕?如果你的世界里没有爱,你怎么学会爱呢?”

还有一些人和玛丽安一样,在试着宽恕这些女性罪犯。他们努力了这么多,这些犯下暴行的女性是否还有补救的机会呢?安娜·莫兹相信机会是有的。她也谈到要宽恕那些她帮助过的罪犯:“如果是杀人案,我几乎就不抱希望了。对处在那个位置的人来说,要再次相信这些杀人犯实在是太难了。”心理治疗师也为此付出了代价。莫兹做心理治疗师已经有25年了,但她还是做出了艰难的抉择,离开了这一行,专门接受女性罪犯咨询、治疗有关的训练,投身到宽恕女性罪犯的努力中去。

1995年2月16日,玛丽安·帕丁顿在太平间里收敛她姐姐的尸骨。她拿起露西的颅骨,轻吻眉骨,把它们裹进露西的棕色毛毯里,在上面放了一枝帚石楠。露西的老朋友贝丽尔(Beryl)把一束报春花和露西儿时的两个玩偶放在了露西的头骨两侧:丘卡和独眼兔子玩偶。玛丽安还在她的骨盆处放了一张复活节彩蛋的画——玛丽安的宽恕之旅也从这里开始。她说:“我们要看到世界的美,而非恐惧和残暴。我们逃避开的问题只会留给下一代。”

因此,我们必须要直面女性暴力,要看得更清,要带着更多的同情。无论多么艰难,我们都必须要直面它,不能通过艺术、文学和媒体的三棱镜扭曲它。我们要和犯下罪行的那些女性谈心,要宽恕她们,打破暴力犯罪的循环——我们要做的事很难,要走的路也还很长,但我们必须迎难而上。

文/Katharine Quarmby

译/杨睿

校对/石炜

原文/mosaicscience.com/story/women-kill-abuse-torture-female-violence

“利维坦”(微信号liweitan2014),神经基础研究、脑科学、哲学……乱七八糟的什么都有。反清新,反心灵鸡汤,反一般二逼文艺,反基础,反本质。

(编辑:安莹)