李红军,1960年生于陕西千阳,1982年毕业于陕西省凤翔师范学校美术专业班,1988年结业于中央美术学院民间美术系,1991年毕业于中央美术学院民间美术系,2009年获中央美术学院实验艺术专业艺术硕士学位。

他对中国传统剪纸颇有研究。并且在研究生期间利用纸媒创作出一系列突破性的雕塑装置作品,并且找到一条属于自己的独特道路。将正负形、偏移、旋转、平移、叠加、抽取等融入纸的创作,对当代剪纸艺术做出了重要的贡献!代表性作品有《自己》、《偏移的纸片》、《膨胀的纸片》等。

单纯的人往往只执著于一件事

李红军,一个单纯又执着的人,眼里有艺术并且只有艺术。并且不懈的去追求艺术。他当过农民,做过文化馆工作。82年开始研习民间年画,84年创作的年画入选了第六届全国美展。87、89年两度到中央美院学习中国传统民间美术。到现在年纪一大把又念了个中央美院的研究生。他可以说是个艺术杂家,创作类型除装置外还涉及国画,油画,版画,剪纸,年画等等,还曾经在慕尼黑办展时有感各国货币不等兑换而做了行为《货币兑换》。92年开始涉足装置艺术,一直延续至今。从87年开始,他就像钟摆一样在北京和陕西之间摇摆。在生活和理想之间穿梭。同时他又是一个随性的人,以至于从前生活的困顿和现在的无忧都不会给他的内心造成多大的起伏,他依旧是一头扎在纸堆里——他的生活内容就是不停的思考和不停创作。

李红军的艺术道路是坎坷而绵长的。上小学时,正是红色文化初期,大街小巷都贴着毛主席和红卫兵的宣传画,他对艺术的懵懂兴趣即始于此。每日对墙临摹——只是单纯的喜欢,甚至不知道艺术的概念。后来村里办阶级斗争教育展览馆,大家都知道他会画画,便都举荐他;也是因为他会画画,公社书记把他调到乡里电影队画广告宣传画和幻灯片,他在艺术的道路上又前进了一步。并且当年他创作的幻灯片《林业英雄》获得了优秀奖。在乡里的电影队工作的两年中,他一直以一种单纯投入的姿态作画,只是画而不做他想。之后他考到凤翔师范美术班,在凤翔师专的两年,他接触了西方的艺术家的观念,梵高,毕加索等西方优秀艺术家拓宽了他的思维,在这个时候他在心里就产生了当画家的念头。

凤翔师专毕业之后他进入文化馆。在那个时候的他来看,文化馆是个非常神圣的地方。曾经,他只能仰望!小时候的他经常怀揣父亲给的五毛钱,徒步十几公里到县文化馆,爬在窗户上看里面的人画画,一直看到别人画完,然后买上2分钱一根的铅笔和橡皮,4分钱一张的窗户纸,回去自己画……他之所以在艺术道路坚持走到现在。除了自己的执着和努力,同时也不能缺少两个很重要的人物:靳之林老师和吕胜中老师。

早在85年由于做民间美术开发的扶贫项目李红军就结识了这两位老师。在此期间,靳之林老师不厌其烦的给他讲解各种民间美术作品,使他有对传统民间艺术有了更多了解。而87年李红军到中央美学院进修民间美术,并在第一个单元的课程中就接触到了吕胜中老师的剪纸课。这时候的创作较多,后开始考研,吕胜中老师仍然是他的任课老师。他在中央美院三进三出,学习的时间是比较长的。他在85到91年这段时间里在吕胜中老师的指导下,对中国传统民间美术的造型语言和符号语言有了较为全面的了解,并将中国传统民间美术的造型方法与西方现当代艺术的方法进行了比较和研究。基本上确立了他自己的位置和创作方向。92、93年,两次参加吕胜中老师策划的过渡展,也是从这个时候他开始装置艺术实践。在《红蜘蛛》系列十几件作品中,他把蜘蛛(网)做为自己初始的符号语言,他从生活经验出发,利用生活日常物——蛛网、植物、土、沙石、冰、镜子、水桶、瓢、砖、雨伞、蜡烛等,营造了令人耳目一新的视觉情境。这时期的他经常在几种身份之间转换,农民,艺术家,学生,文化馆工作者。这使他开始茫然,开始拷问自己目前的状态和正在走的路:我是谁?我要做什么?《红蜘蛛》系列表达的是那种即看得到又看不透,即可以过去又不能够穿越的一种压抑。面对这张网,里面与外面变的无法识别,这种焦虑和不确定也正是他个人和社会转型期大部分中国人生存的情形。

在“95’北京剪纸艺术展”中,李红军展出了剪纸(凿纸)作品《道·器》系列,这组作品利用书籍与生活中常见的最一般的器物,在寻求二者在形的契合与材质内容的互换中,展现了精神与物质相互存在的视觉状态。与此同时这为他以后的剪纸分层制作,立体成型埋下了伏笔。

在中央美术学院实验艺术专业读研期间,他的作品开始更多关注自我。在现代数字技术的支持下,他将这些技术转化成了艺术语言,创作了一系列纸媒装置:《自己》、《空洞》、《内外》、等等。这些作品的形象是李红军自己的头像。在这一系列作品中,他创造性的突破了纸的平面性和二维性,将立体物从平面剪纸中完整转换出来,使用三维扫描、电脑制图、激光雕刻与手工制作相结合的方法。在创作实施的过程中,纸片的无意识的转动使他受到启发,开始创作出《里外》等作品。进而在后来的创作中采取了加减、偏移、平移的方法,创作出《膨胀的纸片》、《偏移的纸片》和《游离》等。

[NextPage]

综观李红军的系列纸媒装置作品,《自己》是正形的自己去阅读负形的自己,实际上就是李红军现实中的自己与理想中的自己之间的对话。这其中包括对现实的思考和对灵魂的叩问。他吸收哲学上的两分法,表达出一个真实的我和虚拟的我同时存在的一种矛盾和关联。正如他所说:“过去的中国人讲究共性,求同;改革开放以后中国人有了较多的自我意识,更多去思考自己到底是谁,要做什么?人们在飞速发展的现实面前迷茫,矛盾,混乱,迷失,同时也都在寻找……”。

值得注意的是:虽然李红军的创作过程有过很多的变化,但还是有比较紧密的联系的,他通常都采用生活中微小的事物来表达生命精神的哲学,用简单的东西去彰显复杂而深刻的道理,这是他的艺术创作的一条主线。他强调:“比如政治、环境等问题我也很关心,但我一般无能为力,而我只想做自己力所能及的令我着迷的事情。”

采访人:北京文艺网秦彩萍

被访人:艺术家李红军

秦彩萍:对于一件作品,您更注重形式语言还是精神表达?

李红军:我觉得形式语言是精神表达的载体,也可以这样认为语言本身就是观念。我一直认为,不管在现代或者是后现代艺术,尽管在语言和观念的侧重点不同;却从来没有因为观念的不同而放弃对于新材料、新媒介的追逐。所以对于语言的不断创新和探索,永远是有意义的。艺术家在不断的将新材料新技术转换成艺术的语言,以增强当代艺术的活力与创造性。比如,现在的影视、多媒体艺术,都是把一种数码技术转化成语言的过程。没有语言的创新,就不可能有艺术形式的创造性。艺术形式语言包括观念上的创造和视觉上的创造,视觉语言是通过视觉去读解的,视觉语言有他的语言结构、方式与方法,我在一直做这方面的思考,通过对材料语言思考,我觉得不管是在现代或者在后现代的语境中,材料语言的实验始终是一件很有意义的事情。它在任何视觉方式的表现中,或是浮现在第一位,或者潜藏在观念的后边,但材料语言始终是作品观念的深层支撑点。

秦彩萍:为什么您创作的作品《自己》采用自己的形象?您认为这是属于自己的符号吗?想更多的表达自身的想法或精神吗?

李红军:我觉得这些作品更倾向于自我的表达吧,其实采用什么形象都无关紧要,它确实有符号的成分,任何形象都有符号的成分,包括自然界的物质材料和被人工化了的现成品,甚至艺术家创作的作品都有符号的属性。目前能够贯穿我作品的并不是我的形象,而是我在此时生存语境下的一种感悟或体悟。我认为作为社会的一员,如同感应器一样,社会的各种信息在我身上会有一种刺激,我的作品都会直接或间接的投射出被刺激的痕迹,这样我心里比较踏实一些。如果去做一些自己无法把握的,就很可能形成假、大、空。

秦彩萍:艺术家持续一个固定的艺术语言,对于一个艺术家来说这样好还是不好?您是怎么看?

李红军:一个艺术家研究一个问题,会不断的推进这个问题,把这个问题解决,达到一定的高度或者到一个极限,在过程中会留下一定的轨迹,很有意思,这很让人着迷,也很有意义。当然也不排除有些艺术家是策略型的,要找个符号,把它作为自己的代表,特别是在媒体经济时代,好像一个商标,为了捍卫品牌。我想大多数人不会停留在符号的层面上,而丧失艺术向深层次发展和探索的可能性。有的艺术家就可能是在不停的变化,比如毕加索等现当代大师,比较快速的从一个阶段过渡到另一个阶段。他们影响着更多的现当代艺术,因为,他创造了更多的新语言、新视角和新方法,引领着艺术的方向。如果说学识、精力、创造力极强的天才艺术家可以有不断的变化,那么换一个角度想这个问题,持续或者变化都无所谓,只是选择的问题而已。还有一个角度:作为艺术家这个庞大的群体和有限的生命个体来说,一个人一辈子能把一件事做好,我觉得就已经相当的伟大了。

秦彩萍:一件好的艺术品除了形式语言,还包括社会精神教化,美感传播等等,那您觉得你的作品都完整的表达出来了么?这些中哪个比较重要?

李红军:我觉得形式语言在艺术系统中,它其实是一种技法(或者说技术),我有时也将它称为“技术语言”。你说印刷术的发明在精神文明的教化中有没有价值?是直接的还是间接的?而徐冰老师的《天书》,是否是以活字印刷的复数性语言作为精神观念的深层支点?我觉得他作品的观念由于语言的智慧为我们提供了读解其精神内涵的多维性空间,在这一点上我坚信语言本身就是观念,我认为其作品的“中国式智性方法”才是作品观念的核心。

至于语言与表达那个更重要?这就像镜子前的人,“实相”重要还是“虚像”重要,本来就是一体,只能说是镜子重要了,那“实相”就会不愿意。因此,无论语言还是观念;还是以语言通过艺术家的结构转换出精神的表达,表达应该是艺术的目的。从现当代艺术中还很少找到离开语言而独立产生的观念的例证,绘画、雕塑、装置、行为、多媒体艺术都是借助本体语言或者它语言的综合结构来实现表达的。

这并不意味着你提出的问题没有意义,在个体艺术家的艺术实践过程中,也许会出现二者位置的失衡,可能为二者不能和谐而苦恼。在艺术创作方法中有两种情况,一是从观念出发,一是从材料语言出发。人们对这两种方法持着两种态度,互有褒贬。从此我们似乎看到了语言和观念似乎有着一种位置的关系。有了思想需要表达,然后再去寻找与之相和谐的语言,在“语言工具论”的支持下,它可以选择现存任何语言(材质、媒介),灵活宽泛;但是艺术语言类别的差异性和实践性却为艺术家设立了不少障碍;如果涉及不熟悉的语言,使艺术家的观念有时会缺乏坚实的支撑,观念表达就会乏力;其作品观念的视觉读解的部分任务只能交给文字语言的“阐释”,这类作品,有人称之为“点子”。二是从材料出发,也就是从语言出发。在材料和媒介语言实践中,转换出观念,寻求观念的对应于和谐,或者将语言作为观念。这种方法作为艺术家来说,常规也容易操控,作品的语言和观念较为结实,并容易被视觉所感知。但在“进化论”的立场上,它又被认为是“老套”。条条大路通罗马,选哪条路,骑马坐车都成,每种方法都会获得不同的感悟和收获,只要自己觉得舒坦就行。

[NextPage]

秦彩萍:最近时期在做些什么作品?以后的作品在风格或形式上会有变化吗?

李红军:最近在推进偏移和加法这两个概念;与此同时,将我在07年试验的圆筒纸上造型的计划先做一组出来;从而推进和扩展自己语言实验的进度和范围。也是在为今年的个展做一些准备。

秦彩萍:您觉得好的艺术家的评判标准是怎样的?您对自己是如何定位的(觉得自己是个好的艺术家吗?)

李红军:固然艺术家特别希望社会或者批评家,甚至哲学家给予客观的评价,使作品的价值与意义到延伸。但好与坏的标准是什么?话语权在艺术家还是在批评家、哲学家?看来他们是共同体也是一对冤家。每一时代都有每一时代的标准,每一个学说、流派都有自己宣言。有标准同时也没有统一的标准。当代是所谓多元化时代,面对目前的艺术现状,大多数人陷入失语。好像近年来把不太擅长言语的艺术家推到前台,实在是太难为艺术家了。我真切的希望将这部分工作还给和艺术一起共存的评论家,让艺术家清静的做本份的事情。

如果艺术家定位自己艺术创作实践的位置和方向,这在艰苦的努力下是可能的。但要把自己定位为成一个好的艺术家这是不容易的,这要依靠作品的价值,社会和历史的考验。但是我觉得,曾经由于艺术家、哲学家、批评家使艺术和艺术家获得了空前的地位,也是由与艺术家、哲学家、批评家使当代艺术陷入无所适从,艺术家和他们就像相互影响又不可分离的组合。总之我觉得所谓艺术家,无论名字再好听,却永远脱离不了匠人的身份,确切的说是半个匠人,这并不是自贬。艺术家用体力和心力去创造艺术作品;并以作品去让历史考验、选择、证实艺术家和艺术的伟大,这才是应该做的事情。

秦彩萍:最近几年的目标是什么?最终想要达到的是一个什么样的高度?

李红军:目标是有,但能不能到达那里又是另外一回事。就目前做的系列,还有一些是心中蓝图,比如卷筒纸上的造型,剖切分层与印刷、图像、甚至绘画的结合,镜像安装等。我想最少也要两三年的的时间才能有点面貌。尽最大努力做吧,现在也许在牛角尖里,只是想做出来。至于高度我不敢设想,如果人们看了我的作品后说:“有点意思”,这就是对我工作的最大的奖赏,我会感到很满足。

[NextPage]

作品赏析:

《红蜘蛛》系列

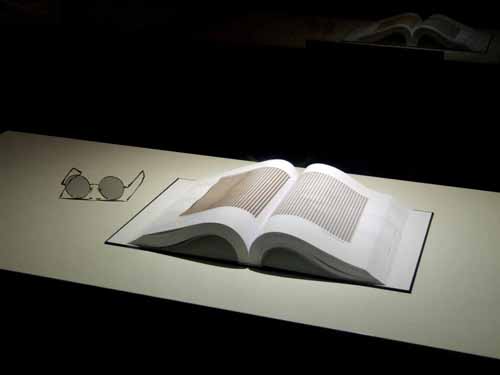

《红蜘蛛》系列装置作品的语言材质为土、冰、草、鱼、蜘蛛等,其精神内核来自中国传统理念中的“金木水火土”的含义,所对应的是西方精神所观照的“物质、生命、财富、理想、现实”等概念,以此来描述他精神与生活的现实困境。引发他用蛛网符号的主要动因是他当时的生活处境和矛盾的心理状态,因此他的语式是利用“网”的特点,来建构一种复杂的矛盾性力量,如怎样网住水、草等在常态下难以网住的事物。之后又进一步在《墙砖》、《眼镜与书》等作品中深化了这种矛盾性力量。无疑,这是一种当代语言观念的表达框架。(中国艺术批评-孙磊)

[NextPage]

红蜘蛛12号 1993年

《红蜘蛛系列》

我用蛛网符号的主要动因还是我当时的生活处境和矛盾的心理状态。生活环境的不断转换,思维系统的不断调整,社会角色不断换位,一度使我在尴尬的同时感到无所适从和迷茫。那里都有我,那里都没有我,自己好像是一个空白的点在社会、职业、思维中漂移,身处社会的几个社会机构里但却是一个极其边缘的角色。

所以,有与无、内与外、位置与机会、阻塞与穿越、束缚与自由这些都是我企图在《红蜘蛛》中所要展现的情形。(李红军)

[NextPage]

道·器2号 1995年

《道与器》

这组装置作品是利用剪纸中关于正负形的表达,对平面或单一层次下的物像表达进行立体化的延伸性探索。道,亦即道理、方法;器,就是物体、器皿,那么,所谓的“锁、注射器、放大镜”等日常生活器皿实际上是大“道”下的精神承载物。道与器的问题就是精神与物质的问题,这本身就来自于中西方不同文化精神的理解与判断。其语式正是对造型中的正负形概念进行立体化的拓展。通过这种语式,最低级的生活器物变成了最高级的文化;通过这种框架,一种“器”的外形呈现出一种“道”的力量。(中国艺术批评-孙磊)

[NextPage]

自己 2007年

《自己》

在《自己》中,李红军将剪纸的複数性与立体造型的基本形式结合起来,构建出一种单帧切片的语言表述方法,形成了一种新的造型方式—从内到外的塑造方式,取出其中的任何一帧或一片它的语言表述都不具有任何意义。《自己》是一个纸片叠加的头部,形象的正负形概念又促成了一对相应的自我镜像,是对精神困境的表达,“有与无、内与外、位置与机会、阻塞与穿越、束缚与自由”,从所切的单片开始,完成一个形式或形象的表达,开拓出了一种新的语言方法。(中国艺术批评-孙磊)

[NextPage]

空洞 2008年

《空洞》

作品不但能在摞纸中实现复杂的形体的塑造,而且能保证正形与负形的完整性和一致性。这使得在一摞纸中雕刻弯曲的空洞提供了可能。空洞的形状是一条弯曲的管道,洞口基本上是从方形纸摞的顶边缘、垂直边缘和角上切入,然后通过中心的曲折之后相对应的位置出来,边缘位置、形状对原型的歪曲,在通过中心的圆满之到达彼岸之后,依然扭曲,位置、边缘、中心和无意义便是—空洞.做《空洞》的时候,也包含了自身的一些感受,也是当代人的一些感觉,人在边缘的地方,总是向往中心,作品中这条从边缘就开始回转扭曲的路的尽头,依然还是边缘。空洞在这里也包含了一个道理:人的一生其实就是一个过程,到最后一切归零!(李红军)

[NextPage]

里外 2008年

《里外》

《里外》,这一系列作品的基本结构是正负形。在正形的处理中开始使用模糊偏移,以旋转轴单向旋转形成扭曲的形象;而负形不旋转,并以抽屉作为阅读的方式,构成了内外空间中真负形的差异与错位。正型是变化扭曲的,负型放在抽屉里,相当于档案一样,里外所表达的就是人们在外和在内时不同的立场和态度等等。(李红军)

[NextPage]

偏移的纸片 2009年

《偏移的纸片》

中国古代传说中的神人具有“分身术”,这又是一种很特别的语言结构方式与表达方式。“分身术”是个体以超自然的方式进行自我克隆、拷贝、移动出无数个相同形象,甚至原形可以离开现场。实质上是揭示了共时空间存在的问题,即在同一时间的不同空间方位中实现个体的复数存在。这一系列作品使用了以旋转轴左右偏移,隔页对齐,或者左中右偏移,隔双页对齐,形成两个或者三个形象。无论是两次还是三次偏移,这些共时空间中存在的形象相互交合,且相对完整和独立。从外观上看,偏移的次数越多,体积就会随之曾大,事实上无论偏移几次,纸片还是一个正常完整头像剖切的质量,而由于偏移所扩张的体积只是能透过光线并能被视觉真实验证的空虚。(李红军)

[NextPage]

膨胀的纸片 2009年

《膨胀的纸片》

《膨胀的纸片》是通过加页的方法使纸片纸产生移动,在高、宽、深三个维度空间中实现头像的膨胀。从而试图展现出当今人类主体,以及特别是国人危险的自我膨胀思潮和行为。(李红军)

[NextPage]

游离 2009年

《游离》

这个系列作品,采取了减法平移的方法,将一个形象变化为三个或者更多形象。在实现分身或者克隆体验的过程中,并将其放在一个时间唯度中,对人类的未来进行了一次预测性试验。(李红军)

(实习编辑:秦彩萍)

版权声明:

本文系北京文艺网独家稿件。欢迎转载,请务必注明出处(北京文艺网)及作者,否则必将追究法律责任。