丹尼尔·比尔(Daniel Beer)教授

采访者:蔡丹妮

被访者:丹尼尔·比尔

2018年度的“坎迪尔历史奖(Cundill History Prize)”讲座之后,笔者有幸与今年的演讲嘉宾、去年的大奖获得者丹尼尔·比尔(Daniel Beer)教授进一步交流。丹尼尔·比尔教授目前任教于英国伦敦大学皇家霍洛威学院历史系,研究兴趣集中在19世纪俄国的犯罪、恐怖活动,以及惩罚措施。已出版的专著包括由美国康奈尔大学出版社2008年推出的《革新俄国:人文科学以及自由主义现代性的命运,1880-1930》(以下简称《革新俄国》;Renovating Russia: The Human Sciences and the Fate of Liberal Modernity, 1880-1930)和2017年入围“沃尔夫森历史奖(Wolfson History Prize)”并荣获“坎迪尔历史奖”的《死者之屋:沙皇统治下的西伯利亚流放》(以下简称《死者之屋》;The House of the Dead: Siberian Exile under the Tsars)。以下为笔者根据英文对话所整理的访谈稿。

记者:什么机缘促使您从事俄国史研究?为何选择了西伯利亚流放这个题目?

丹尼尔·比尔:俄国语言文学激发了我对俄国史的兴趣。本科阶段我在剑桥大学的专业是德国和俄国的语言文学。我的许多课程与19、20世纪的俄国文学和文化有关,而这些课程的学习自然绕不开对俄国历史的掌握,于是我的研究取向逐渐从文学转向文化史。虽然我没有走上研究文学理论的道路,不过,语言文学专业的训练还是对我研究历史很有帮助,特别是在文本解读方面。在处理文献时,我们首先要面对一个问题:如何阅读这些文字?如何捕捉文字背后的信息?我想这种文献解读技能对历史学者是很重要的。因为我个人对犯罪和惩罚这个话题有着难以解释的兴趣,所以19世纪的西伯利亚引起了我的注意。

在求学过程中,有两位学者对我产生了很大的影响。一位是指导我本科阶段论文写作的剑桥大学教授Aillen Kelly,她是一位资深的历史学者,研究19世纪及20世纪早期的俄国思想史,发表过关于陀思妥耶夫斯基(Dostoevsky,1821-1881)、赫尔岑(Herzen,1812-1870)、契诃夫(Chekhov,1860-1904)等人的论著。后来,在剑桥的博士生涯里,对我启发最大的是一位当时在伦敦的学者Susan K. Morrissey,她现在是加州大学尔湾分校(University of California, Irvine)历史系的教授。她对自杀历史的研究已经出版(注:剑桥大学出版社的《沙俄帝国的自杀和身体政治》,Suicide and the Body Politic in Imperial Russia by Cambridge University Press)。她打破传统上视自杀为罪行、精神失常、社会病症的观点,而是将自杀理解为一种自我毁灭的文化政治,这些讨论对我关注并思考流放者的自杀之举很有启发。

陀思妥耶夫斯基(Dostoevsky)画像,《死者之屋》插图

记者:您的获奖著作借用了陀思妥耶夫斯基的小说《死屋手记》(Notes from the House of the Dead)为题。他的作品对您的创作有何影响?

丹尼尔·比尔:我从青少年时代起就对陀思妥耶夫斯基非常着迷,他的小说中涉及的主题,包括犯罪与惩罚、救赎、社会转型、俄国的民族认同等,也都出现在我自己的论著中。我当然不敢与之相提并论,不过他关心的很多问题成为我研究历史的出发点,与我的兴趣产生共鸣。他的《死屋手记》发表于1862年,堪称关于监狱和惩罚的文学体裁的奠基之作。如果回顾俄国19世纪到20世纪初期的重要作家,会发现他们的著作常以监狱及流放为背景,探讨一些基本问题,例如人性、个人与社会、国家的关系、俄国的民族认同等。陀思妥耶夫斯基的小说为我提供了非常有价值的资料。它讨论流放制度,并讲述了许多19世纪中期俄国贵族和知识分子的经历。被发配的命运使这些人突然发现自己与普通的罪犯为伍,而与罪犯之间巨大的文化鸿沟,使两者难以避免地产生怀疑和敌意,深化了这些受过良好教育的流放者对于流放制度的批判。可以说,西伯利亚正是通过《死屋手记》才真正进入俄国乃至其他国家读者的视野,而且从此成为惩罚和磨难的代名词。另外,陀思妥耶夫斯基在作品中让不识字的底层犯人也发出声音,使世人看到流放制度如何影响到俄国普通百姓的生活,而不仅仅是充当了统治者镇压革命者的武器。

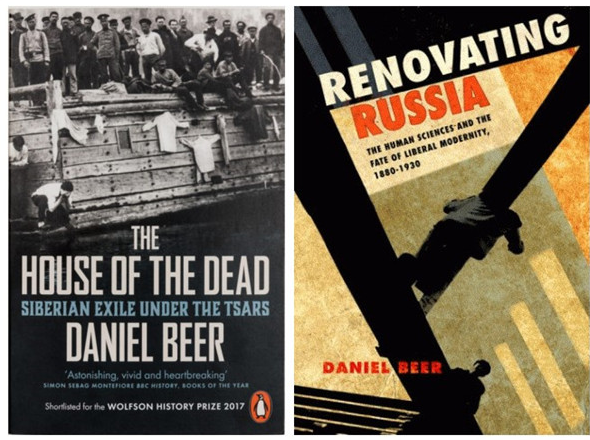

《死者之屋》与《革新俄国》封面

记者:您的两部著作《革新俄国》和《死者之屋》有什么区别和联系吗?

丹尼尔·比尔:我的第一本书《革新俄国》主要是关于19世纪末20世纪初俄国的犯罪学、心理学、精神病学理论的发展,考察知识精英对于犯罪的讨论和话语,属于思想史范畴。我讨论了俄国自由派知识分子如何试图通过改革,将沙皇统治下的俄国转变为一个成功的现代国家。他们希望运用法律构建一个开明民主的社会,但是又担心俄国大众的落后观念、非理性以及暴力行为,所以应对大规模的犯罪和社会无序状态就成为改革国家的一项中心任务。

当然,我很清楚,我只是将这些知识分子的想法提出来,并分析为什么他们会有这些想法。我从未试图证明他们的理论准确地把握了俄国的社会现实。实际上,他们有关犯罪的理论,更多地是让我们了解到这些知识分子,而不是犯人本身。因此在第二本书《死者之屋》中,我希望将关注点延伸到更广泛的社会民众上,包括受到流放制度影响的约百万农民、商人、侍者、革命者以及他们的家人,从知识精英的理论设想转移到惩罚制度的落实层面,因此后一本书转向了社会史研究。

您在讲座中已经介绍了将惩罚和殖民合而为一的制度从确立到崩溃的过程。在沙皇时期,统治者对这一制度的态度是如何转变的?

丹尼尔·比尔:在19世纪之前,已经有俄国农民、商人或是退役士兵受到皮毛利润的驱使自发向西伯利亚迁徙,长期以来,皮毛都被视为“软黄金(soft gold)”。与此同时,政府也从全国范围征用罪犯在帝国的不同地点劳动,比如修建道路、军事要塞等,并不限于西伯利亚。

不过,18世纪以来,关于西伯利亚对俄国意味着什么,一直存在着两种主要的争论。一部分人认为,西伯利亚幅员辽阔,蕴藏着皮毛、林木、矿藏等丰富资源,将是一块不可多得的殖民地,俄国应当像其他重视开拓海外殖民地的欧洲列强那样牢牢控制西伯利亚;而另一部分人则表示,西伯利亚只不过是一个被冰雪覆盖的不毛之地,唯一的价值就是收容犯人。这两种截然不同的观点——前一种视西伯利亚为俄国的“加利福利亚”,而后一种视其为冰冻的沙漠,一直贯穿着18、19世纪,然而,前一种观点逐渐占据主导,因此政府面临的问题是不能仅从西伯利亚攫取资源,而是要考虑如何发展西伯利亚,从实质上将其纳入帝国的版图。政府期待犯人能在这一过程中发挥作用。

于是,犯人要么被分配到特定的场所从事生产活动,例如矿井、建筑工地、工厂,要么被放逐到指定的定居点,成为自食其力的农民。官方希望通过这些劳动有效地让这些犯人改过自新,成为遵守法纪、努力工作的公民,同时巩固帝国在西伯利亚的统治。然而,正如我在书中提到的,流放者从未得到足够的配给,整个流放制度资金不足、管理不善、腐败低效,结果大多数犯人们无法在当地立足。流放者并未像政府预期的那样在遥远、人口稀少的地区建立农业生产高效的社区,而是聚集在城镇,因为大多数人并不是经验丰富的农民。即使他们中有人具备农业生产知识,这些知识可能也仅适用于他们的原乡,而难以应用在气候和土壤条件都很不一样的西伯利亚。他们从来没有在西伯利亚的殖民计划中扮演积极角色,反而乞讨、偷窃,成为西伯利亚社会的一大障碍。在西伯利亚流放犯人俨然已是逆历史潮流而行。这跟英国在澳大利亚的殖民经验很像,这里有一个矛盾的地方,帝国用犯人来发展殖民地,而发展得越好的地方就越反对接收犯人。

其实西伯利亚的城镇非常抵触莫斯科和圣彼得堡将犯人源源不断地发配到当地的措施,甚至提出要脱离俄国以免继续为莫斯科和圣彼得堡收拾烂摊子。19世纪下半期,统治集团内部已经没什么人相信这个殖民计划行得通了,却一直没有废除它,归结到底还是财政经费的短缺。沙皇政府没有充足的经费在欧洲俄罗斯设立现代监狱来收容当地的罪犯,相比之下,将犯人放逐到西伯利亚显得更划算、更省心。

Farewell to Europe by Aleksander Sochaczewski,《死者之屋》插图

《死者之屋》刻画了不同身份人物的命运,很难用是非曲直的标准来衡量,例如您在书中讲述了流放犯人的各种不幸遭遇,但同时也揭露了他们的许多暴力行为。他们会攻击看守他们的长官和士兵、劫掠西伯利亚的无辜百姓、应召成为领取报酬的行刑人员,然后用鞭子抽打其他犯人。您怎么理解流放制度下出现的这种“受害者”与“加害者”的双重身份?

丹尼尔·比尔:在我看来,许多暴力行为与混乱的社会秩序有关,在这种秩序下人人自危,其实很难施加道德评判。流放犯人如此,看守劳役犯人的官员和士兵也是如此。很多情况下,这些守卫的人数远远少于犯人,所以这些官员(及其家人)和士兵的处境是很危险的,随时可能受到袭击,事实上有些官兵的确被血腥杀害,从某种程度上说,这些在地方执行命令的官员和士兵也是流放制度的牺牲品。在西伯利亚,告发他人意图谋反或谋杀官兵的事经常发生,因为这种告发行为甚至成为一种筹码,可以给告密者减刑或是使其获得某种特权。对于这些潜在的威胁,官方一向是非常警惕而且紧张的,因此不遗余力地予以打击报复,哪怕告密者所言不实。

我在书中就提到一个发生在尼布楚(Nerchinsk)矿区的醉汉告密事件,其声称流放者正在预谋一起反叛,虽然没有任何真凭实据。当地官员大惊失色,于是逮捕并处死了嫌疑人,此事一度惊动了沙皇。再说西伯利亚的农民,他们中的一些人对于逃亡犯人也是相当残酷的,有时不一定是因为逃犯威胁到他们的身家性命,而是捕杀逃犯可以从政府那里得到赏金。我当然不是说发生在西伯利亚的这些暴行不该受到谴责,而是认为需要将暴行放在具体的历史情境下来理解,认识到个人在制度的束缚下能做的选择其实非常有限,我想,现代人有必要带着同情之心去看待。当然,所有的施暴者无法为自己的罪行开脱,不过决策、统治阶层应该负主要责任,他们在明知道劳役殖民这个制度行不通的情况下仍继续将男男女女大批放逐到处境艰险的异乡,从而造成了许多本可以避免的悲剧。

在西伯利亚的流放犯中,以十二月党人为代表的俄国贵族和稍晚到来的波兰贵族有许多相似之处,而且他们之间也有一些接触,但似乎他们并没有联合起来。怎么看待这两个群体在西伯利亚流放期间的互动?

丹尼尔·比尔:十二月党人和被流放的波兰贵族有许多共同之处,他们可以直接对话,因为其中很多人通晓俄语和法语;他们在政治上都主张共和理念,反对沙皇的高压政策,例如1830年代的波兰起义军就打出了“为了我们和你们的自由”的口号,表示他们的敌人是沙皇政权的统治阶层,而不是俄国人民。波兰爱国社(Polish Patriotic Society)还在华沙举办活动,纪念1825年被处决的五名十二月党人。在西伯利亚服刑期间,波兰的流放者皮欧·维索斯基(Piotr Wysocki,1797-1875)结识了十二月党人米哈伊尔·卢宁(Mikhail Lunin,1787-1845),还为他秘密送信,这两个群体之间的确有些私人接触。同时,由于他们大都来自社会上层,一部分人在西伯利亚的生活比普通犯人好得多,例如他们能够得到来自家庭的物质帮助,而且对待劳役也可以敷衍了事。

不过,他们之间也存在很大的不同。简单来说,俄国革命者的倾向于社会主义理念,他们视自己为普通百姓的代理人,代表农民发声;而波兰革命者倾向于民族主义理念,致力于从沙俄帝国的统治下解放波兰,而且波兰革命者很多出身贵族之家,他们并不希望自己的土地被农民夺取。波兰的流放者还因担心本国文化的传承而与西伯利亚人保持距离,例如,与当地妇女通婚意味着波兰流放者要放弃作为民族认同要素的天主教,转而皈依俄国东正教,此举被视为对故国的背叛。

当然为现实所迫,一些波兰流放者还是娶了当地的女孩并成为西伯利亚人,另外一些人则为当地农民做工为生,这在我书中也提到了。当他们得到赦免被准许回国时(之所以赦免他们是因为当局无力管理如此众多的犯人),很少人愿意继续留在西伯利亚,而是启程回国,即使他们在被流放十多年之后已经成为故国的陌生人。另外,这两个群体的影响也不一样:十二月党人在西伯利亚将他们的共和理念付诸实践,而波兰革命者的流放生涯则被历史遗忘。

谢尔盖·沃尔孔斯基(Sergei Volkonsky)画像

记者:您提到被流放的十二月党人在西伯利亚当地开展教育、医疗活动,进行民族志考察,而有些普通犯人与当地妇女结婚并且加入土著部落。这些从欧洲俄罗斯来的犯人是否在某种程度上入乡随俗、被当地人同化?另外,这些昔日的流亡者在今日的西伯利亚城镇留下了哪些文化遗产?

丹尼尔·比尔:这需要分情况讨论。对于“老西伯利亚人(Old Siberians)”来说,其中包括土著居民、自发迁徙来的农民、退役士兵、商人等,为了在当地建立稳定的社区,他们对西伯利亚的土著文化的接纳度会比后来的流放者高,当然他们同时也在当地兴建教堂、传播欧洲俄罗斯文化。而对于19世纪的流放者,由于性别比例失衡,约百分之八十的流放者是男性,与当地妇女通婚不可避免。尽管如此,俄语还是当地的主要语言。如果这些犯人被放逐到遥远的北部村落,那里俄语既不通,族群又多元,那么这些从俄罗斯来的流放者就得学习当地语言和文化,像你说的入乡随俗。不过根据我的观察,通婚之后更有可能出现的情况是当地土著居民被欧洲俄罗斯文化所同化。还需要指出的一点是,当局警惕受过教育的流放者(特别是十二月党人)与当地百姓之间的互动,担心这些犯人在当地发展成可与中央分庭抗礼的政治势力。因此,许多犯人不被允许从事他们所熟悉的教育、行政工作,而只能务农。这些人在某种程度上被官方视为“疾病”所在,应该与其他群体隔离开来。

另外,比较耐人寻味的是,如今的西伯利亚对这段流放历史采取轻描淡写的态度,相关的遗迹也不多。我到过的地方能找到历史建筑的,一是位于托博尔斯克(Tobolsk)市中心广场的监狱,因为托博尔斯克是当时的枢纽站,前往西伯利亚的犯人都要在那里听候发落;一是位于托木斯克(Tomsk)的监狱;一是位于伊尔库茨克(Irkutsk)的监狱以及由十二月党人谢尔盖·沃尔孔斯基(Sergei Volkonsky,1788-1865)的寓所改建的博物馆。遗憾的是,在其他地方,很多19世纪的建筑都已经被拆毁。十二月党人是在西伯利亚被纪念的主要群体,这与前苏联的宣传动员有关,意在将俄国十月革命与1825年的十二月党人起义联系起来,通过十二月党人的事迹来为推翻沙皇政权寻求合法性。不过,十二月党人在流放大军中只占很小的比例,他们也未能改变大部分流放者以及西伯利亚百姓的命运。

记者:您的著作使用了大量的俄国档案,能分享一下查阅档案的心得吗?

丹尼尔·比尔:我查阅了圣彼得堡、莫斯科、托博尔斯克、伊尔库茨克的档案。这些档案并没有很系统的编目,而且每次只能调取一小部分文件,再等上3天左右拿到所需要的资料。阅读这些资料也有许多不确定性,有时候读上十几页,可能只能给你一点笔记,而有时候会读到引人入胜的故事,例如失败的反叛、庭审案件、诉苦的信件、革命者的起义等。在档案搜集整理上,我大约花了十五个月。不过时间的投入是必要的,因为到最后你会培养出一种难以言喻的感觉,知道哪些文件可能放在一起,哪个卷宗可能有你需要的资料。有些档案信息已经数位化了,可以通过资料所在地的网站检索关键词,不过这些资料内容并未被数字化,而且可供检索的关键词随机性很大,比如说“革命者的信件”或“关于街上游行的报告”之类,因此很难预知每个文档里究竟藏着什么信息,必须很有耐心。

另外,虽然19世纪的俄语跟现代俄语差别不大,但是手迹有时非常难以辨认。一般来说,不识字的人留下来的材料比较容易阅读,因为他们自己缺乏读写能力,他们会付钱请专业抄写员(local scribe)代写,比如农民所写的诉状,因此我们看到的是抄写员得体的字迹。如果是官员、商人、贵族的笔迹,那处理起来可能就困难一点。尽管档案的编目不尽完善,但是查阅19世纪的俄国档案没有什么限制,俄国公民可以通过身份证直接调阅,而外国公民只需要所在单位提供介绍信即可。总的来说,档案收藏机构还是很乐于向感兴趣的读者展示他们所藏的文件、对研究者提供帮助的。

记者:能谈谈您目前或接下来的研究计划吗?

丹尼尔·比尔:我目前的研究是19世纪下半期的俄国革命运动及其在世界范围内的传播,包括日内瓦、苏黎世、伦敦、巴黎等地。我感兴趣的是俄国的革命运动如何与欧洲其他地区以及美国的革命运动发生联系。

(编辑:王怡婷)