采访者:许知远

被访者:杰夫·戴尔

如果要用一个词来形容杰夫·戴尔的话……你大概很难找到这个词。他的作品题材太广泛:爵士乐、战争、摄影、电影……而几乎每一本书中都同时混杂着虚构与非虚构的元素。这构成了他的文字独有的魅力,同时也让他成为一个难以被归类、难以被定义的作家。

三月,杰夫·戴尔来到中国,同为作家的许知远对他进行了采访。许知远坦言:“我的习惯性紧张因为对面是他,更为加剧”。杰夫·戴尔倒是显得很轻松,言谈间保持着一贯的“絮絮叨叨的英国式幽默感”。他们谈写作、谈旅行、谈网球,也谈新兴科技的影响、英国人的性格特质、特朗普就任的变化。同样向往散漫与游荡的两位作家,会带来一场怎样好玩的对话?

“你怎么看这部片子?”

我指着手中《昆西四季:约翰·伯格的四幅肖像》。在封面上,是白发伯格的线条清晰的侧脸与扭过头来的蒂尔达·斯文顿,那个消瘦、冷傲的模特与演员、以及这部篇子的导演。

“实在太难看了”,杰夫·戴尔脱口而出,“这很做作……让人觉得难堪、尴尬”。

我没追问具体原因。这一切值得理解,伯格是杰夫·戴尔的智识上的英雄,鼓励他踏上写作之路的人物。他人的诠释总显得过分轻薄,更何况是来自一位女演员,不管她显得多么与众不同。倘若做一个恶作剧式的类比,就像是范冰冰拍了一部关于木心的片子,请陈丹青对此作出评价。

我与杰夫·戴尔的访问发生在一个下午。他仍在时差的疲倦中,傍晚的啤酒尚未到来,我的习惯性紧张则因坐在对面的是他,更为加剧。他过着我渴望的生活,一个多年来的世界游荡者,他的敏锐观察力则让我叹为观止,更重要的是,我怕自己抓不住他那絮絮叨叨的英国式幽默感,这是他那些迷人作品的关键所在。

最终,这变成了一场东拉西扯的闲聊,而且在我的情绪逐渐兴奋时,他突然说,他觉得自己太累了。

(下文为完整访谈整理稿)

许:我有点紧张。

杰夫:是吗?

许:是啊。你在各种杂志写了那么多文章。

杰夫:我看了你的书店、杂志。看上去很不错。我很喜欢。

许:是的。我们试图做像《巴黎评论》那样的杂志、城市之光书店这样的书店。还记得你三四年前在我们书店的座谈吗?

杰夫:当然。上次来这里的时候还是夏天,天气很好,也没有污染。现在这样的空气污染情况是正常的吗?

许:是正常的,甚至比过去还要轻一些。两三年前严重得多。那么氛围(mood)呢?你作为一个敏锐的观察者,你觉得这个国家、这个城市的氛围如何?

杰夫:我觉得我的回答很俗套:这里很有活力、很棒。

许:看上去不错。

杰夫:所以你的工作是杂志的编辑,还是整个公司的老板?

许:整个公司的老板。但我是个很糟糕的老板,可能只是假装自己是个老板。

“二十六岁那年,约翰·伯格拉我去了个酒吧。”

许:还记得伯格去世的时候,你给卫报写了一篇短小的文章?

杰夫:是的。

许:你说伯格带你去了个酒吧,你们谈论了什么呢?

杰夫:他问了我很多问题,很典型的他会做的事情。

许:那时你是二十多岁?

杰夫:对,二十出头吧。人在二十出头时候的生活多么棒呀。即使当时觉得自己很惨,回望的时候还是觉得那很棒。

许:你经常怀念自己二十多岁的时候,或者说是年轻的时候吗?

杰夫:是的。我很喜欢教书,在给二十多岁的学生上课、帮助他们获得知识的时候,我感觉自己也变年轻了。这是一个很重要的接受教育的时期。

许:我觉得好热。

杰夫:真的吗?

许:可能是因为当你可以与自己非常仰慕的人会面的时候,就会觉得很紧张。

杰夫:不,不,这是在调戏我。

许:你遇到约翰·伯格的时候也有类似的感觉吗?

杰夫:是的。但我更多地是抱有尊敬的心情,那时我比现在的你年轻得多。

许:当你回望三四十年前你们初次相遇的情形,你觉得他给你带来的最大的影响是什么呢?

杰夫:这只是闲谈,还是我们已经开始(访谈)了?

许:我们已经开始了吧。

杰夫:啊,已经开始了吗?我还以为我们在闲聊呢,那我得努力表现得聪明些了。我没有意识到我们已经开始了。

许:(让我们回到)伯格对你的影响吧。

杰夫:他对我的影响太大了。首先是,他让我认识到还有这样的写作形式,或者更准确地说是写作空间,即批评、虚构、文化评论、叙事的组合。并不是说我直接模仿了他,而是他真正让我意识到了这种可能性。我会说这是一种文体上的启发。

在 1984 年,那时我二十六岁吧,我遇见了他,这感觉非常奇妙。他是我所遇见的第一位厉害的作家,我敬佩他胜于任何其他人。他是一个这么棒、这么伟大的人,而我们成为了朋友。我觉得自己很幸运,因为那是我第一次与文学的伟大、人性的伟大产生关联,人性的伟大通常会走向伟大的反面:一个人拥有人所能拥有的所有优秀品质。

许:他的影响会给你带来焦虑吗?

杰夫:不,完全没有。

许:为什么呢?

杰夫:“影响的焦虑” ( anxiety of influence ) 是哈罗德·布鲁姆的观念,这对学术界而言或许很有吸引力,但我从不认识哪个作家或者艺术家真的感受到过这种焦虑。我的朋友乔纳森·列瑟 ( Jonathan Lethem ) 曾经提出过一个词叫“影响的狂喜”。就我所知道的而言,我不认为任何人曾经经历过所谓的“影响的焦虑”。但我从不觉得我需要杀掉影响巨大的“精神之父”,或者做任何类似的事情,这部分是因为我们的风格很不一样。从我三十五岁左右的时候开始,也就是过去差不多二十年间,我已经不觉得他对我有非常直接的影响。我已经发展出自己的特点,不再需要通过“杀死”其他作者来找到自己了。

许:那么对于伯格作品中比较“重”的部分呢?他总是对各种事情有着道德考量。

在这方面你们不太像,为什么呢?

杰夫:因为我是我,他是他嘛。

许:但你不会被他吸引吗?

杰夫:作为读者,会。但作为作者来说,有很多东西是超乎你的控制能力的。从风格上来说,那不是我的风格。伯格永远不会成为一个好玩的作者,但我越来越想写好玩的东西。这是我们在感受和写作能力上的不同。当我还年轻的时候,我想尽量像他一样写作,但对我来说他最大的影响,是让我拥有写作许多不同话题的自由,而不是仅仅关注某一特定领域。还有同样重要的,是文体形式和结构上的创新。

“写作的内在原则就是自我教育”

许:你会担心自己涉猎范围太广,太不专注,而对所有领域的认知都比较肤浅吗?

杰夫:不,我不会有这样的担心。我对自己写的书还挺有自信的。举个例子,世界上有一大堆关于一战的书,但我的书不是一部传统的一战史,而是我留意到的关于一战的小事。因此我很自信在这个被反复书写的领域里,我的书会成为很有意义的一本。它的价值在于,我不是企图重复别人已经写过的东西,而是在写我的洞见。

许:能描述一下你写书的过程吗,比如怎么找到想写的话题、怎么做调查、怎么完成它。在你的书里,你总是说你受到其他事情的干扰,那你是怎么完成这本书的呢?

杰夫:先说说怎么开始一本书吧,通常都始于一篇文章。比方说关于一战的这本书,我参观了一个墓园,然后写了一篇文章,之后我又写了另一篇文章,再之后我写了第三篇文章……然后我意识到也许我本不该写这些文章的,因为我有更多东西想说,我该写本书的。有很多这样的例子,关于塔尔可夫斯基的那本书也是这样开始的。

完成的方式有两种。一是我感到我对于自己写作的对象已经有足够多的了解,能够回答一开始驱使我探索这一领域时候的问题,通常是“为什么我会对这个领域这么感兴趣”。然后我开始写作,直到某个时刻,我感到我已经为这个写作对象找到一种最独特、最贴切的文字,这样的文字与其题材会拥有某些相近的特质。

许:对你来说,一本书最可贵的品质是什么呢?真正有原创性的洞见又是什么?

杰夫:我会说是让书的特质尽可能与写作对象的特质相吻合。另外我的长处之一是书的结构,我之所以总是夸耀我的结构技巧,是因为它能够弥补我所缺乏的讲故事的能力。我曾说过好几次,在我的小说里,结构有时会承担本应由“故事”承担的分量。

许:你在写书过程遵循的内在原则是什么呢?

杰夫:我觉得这个内在原则就是自我教育,增进关于写作对象的了解。重要的是,不同于写作博士论文——你做完所有调研之后,才把一切写下来——我的写作与获得知识的过程是同步的,因此在文字中你仍能感受到好奇心的余烬在燃烧。在博士论文式的写作中,这是不可能实现的,因为好奇心会被埋藏在已固定的层层知识底下。

许:但在今天,这样的从约翰·伯格、苏珊·桑塔格、本·雅明等人沿袭下来的传统似乎已经衰落了。

杰夫:你可以这样看,但另一方面,你也可以说这类作品比以前更多了。比如桑塔格很喜欢的 W.G. 泽巴尔德(W.G. Sebald),他的作品融入了散文和叙事,因此很难归类,这是他很有趣的一点。但桑塔格的话,她的散文和小说是比较泾渭分明的,当然她也写不同类型的小说,但说她不会把散文和小说混在一起。在伯格的作品中,这个界线是比较模糊的,而在泽巴尔德那里这个界线完全模糊了。现在的很多作品也是这样的。还有越来越多的非虚构作品不只是提供关于其写作对象的信息,而是本身就包含特定审美趣味,我也会将其归类为伯格的影响。

“待在书桌旁边也可以拥有充满冒险的一生”

许:那么布鲁斯·查特温(Bruce Chatwin)呢?

杰夫:我不太喜欢他,不喜欢他在书中展现的人格,比如《歌之版图》(The Songlines) 。我觉得他不是一个很好的思考者,而且上世纪八十年代时候人们对他的赞誉,我觉得用在伯格身上更适当,可能这跟我对伯格的绝对忠诚也有关。当然我很赞赏他的小说《在黑山上》(On the Black Hills),但《歌之版图》我觉得意义没那么深远。

对了,关于查特温,我觉得阅读他的作品的欲望都在阅读卡普钦斯基(Ryszard Kapu·ciński)的时候被释放了,尽管他死后有很多传闻,包括捏造事实等等,我还是很喜欢他。阅读他的作品时候所感到的不可思议的震动,是在阅读查特温的时候从来没有过的。

许:你想过像卡普钦斯基一样生活吗?去过一种更危险的生活?

杰夫:不,我从没想过,我从来没有做过任何报道。如果可以选择另一种人生的话,我也愿意成为一个驻外记者,但我感兴趣的可能是和其他记者一起聚会,外头在革命的时候我们在酒店里面喝酒。卡普钦斯基自己说他的写作是“一种新的文学形式”,我觉得这也是对他作品的很恰当的评价。现在已经公认他书中许多“所见所闻”其实都是虚构的,这更让我对他没有获得诺贝尔文学奖感到遗憾。他应该得到这个奖的。

许:卡普钦斯基的一生中充满了各种危险,对你来说“危险”意味着什么呢?你会倾向于逃避“危险”吗?

杰夫:我只是从来没有处在他的境况当中,对我而言,问题在于一个作者能过怎样的历险生活,你可以一直待在书桌旁但依然拥有充满冒险的一生。这也就是“文学历险”的概念。比方说乔伊斯,他一生平淡无奇,但《尤利西斯》却是非常美妙的文学历险。对我来说,写作本身就意味着经历我无法以其他方式经历的事物,比如在旅行文学中,我可以不付钱就住到非常奢华的酒店,或者来一次昂贵的冲浪,而不一定是像卡普钦斯基那样去报道足球战争(编注:1969 年萨尔瓦多与洪都拉斯之间的 6 日战争,又称一百小时战争)。

许:我们讲到卡普钦斯基的生活里有很多激动人心的内容,但在你的书里,好像激动人心的内容没有那么多,很多事情都只是发生了而已,没有什么重大的意义,好像只是一种个人体验。

杰夫:我和卡普钦斯基的共通点在于,我们的写作都是基于经验的。我不是坐在家就可以凭想象力写作的类型,我必须依靠经验,比如说去到某个地方,获得一些体验。只不过我所去的地方不像卡普钦斯基所去的地方那样那么紧张、危险,或拥有那么多沉重的历史。

卡普钦斯基 1990 年在莫斯科拍摄的示威者照片。

“没有啤酒的话这个星球会多么糟糕啊”

许:当你到不同城市旅行的时候,最性感的部分会是什么?

杰夫:我不知道性感,但印度是给我留下最强烈感受的地方。它非常美丽,宗教很兴旺,但又非常令人作呕,这些都同时混杂在一起。它是个令我印象非常深的地方。但我也很害怕再次到瓦拉纳西去,因为我怕会在那里生病,病个四五天之类的还好,但我不希望我的身体器官会因为某些可怕的病菌就受到永久损伤。

许:你关于美国的体验呢?你在洛杉矶也住过一段时间。

杰夫:我总是想,我曾在这么多地方居住过,如果能够改变一下它们的先后顺序,在一个不同的时间去到某个地方,那我的人生会是多么美妙啊。我现在在洛杉矶,但我觉得这好像是个错误的时间,我该在三十多岁的时候到那里去的,我很确信那样的话我会度过更加美好的一段时光。

洛杉矶有很多好的地方,我也喜欢待在美国西南部。但另一方面,当你在伦敦的时候,你感觉就像在欧洲的中心甚至世界的中心,因为到哪里都比较方便;可是在洛杉矶,你会清晰地感觉到你在西方世界的边缘,去哪里都不方便,除了加州以内的地方。

另外,我很清楚我一直想住在加州,几乎觉得在加州生活是我的一种宿命。所以一方面我会觉得很好,我终于迎来了命运的安排,但命运的安排又总是会出一些小差错。我一直想住在加州北部,而不是加州南部,我想去旧金山,而不是洛杉矶。

许:为什么想去旧金山呢?

杰夫:我最想到那里去的时候是上世纪末到这世纪初,有太多我感兴趣的东西是起源于旧金山的了,比如内华达州的火人节,最开始也是在旧金山。但现在大家都说旧金山已经是一个和过去很不一样的城市了,因为有新兴的科技产业,当然洛杉矶也有。我很清楚我已经错过了那艘去往旧金山的船,我本该在 1999 年的时候乘上那艘船的。

火人节于每年 8 月底至 9 月初在美国内华达州黑岩沙漠(Black Rock Desert)举行,是一个提倡社区观念、创造性、反消费主义的反传统狂欢节。火人节起源于 1986 年,一群艺术家在旧金山海滩上燃烧了一个木制人像,这后来成为每年“火人节”的保留节目,即众人在空地上围成一个大圈,在圈的中间燃烧一个 12 米高的木制雕像。

许:刚刚谈到科技。你有想过写关于科技、经济之类的书吗?对于这个世代来说这是非常重要的新现象。

杰夫:不,从来没有想过。这些的确非常重要,但我能写什么呢?我到中国的时候,有人跟我说我应该下载微信,所以我就下载了,结果在中国的第一天,别人一直在帮我设置手机。所以我真的不是一个能写这方面东西的人。确实在中国,在上海、北京这样的城市,你会感到这就是铸造未来的熔炉。但在旧金山这种感觉可能更强,城区就有很多科技巨头公司的总部,这就是塑造现代心灵的地方,(新兴科技)也越来越明显地介入到我对世界的认知里。

许:所以你更喜欢活在过去吗?

杰夫:不,我没有这种怀旧的情绪。

许:你曾经在很多城市生活过,你觉得哪个城市是最惨淡的?

杰夫:这真是个好问题。我觉得是冬天的罗马吧,太灰暗了。春天和夏天时候的罗马很棒,但冬天太冷了,而且没有人承认它太冷了,所以你不会有那种舒适的感觉,总是感觉冷冷的,在咖啡馆、在家、在公交车上都觉得冷冷的。但在一些非常冷的地方比如纽约,或者英格兰,冬天挺好的,因为有暖气的地方都很舒服。而且在冬天,你无法享受罗马的光和热,你就会意识到它所缺失的东西,尤其文化上的。

许:那么酒呢?什么时候开始喝酒的?

杰夫:啤酒吗?作为一个英格兰人,三岁开始就喝酒了吧。

许:你从没想过给啤酒写一本书吗?

杰夫:没有。但这确实是个伟大的发明,没有啤酒的话这个星球会多么糟糕啊。

“费德勒完美地结合了‘效率’与‘美’”

许:当你到世界各地旅行的时候,人们总会提起你谈论爵士乐的那本书《然而,很美》,你会对此感到厌倦吗?

杰夫:不,事实上我感到非常欣慰。因为这本书在英国的出版过程非常艰难,而且我又等了四五年它才在美国出版。现在我快六十岁了,四五年看上去不算太长。但当时我觉得真是太糟糕了,我受到的待遇真是太不公正了,因为我觉得这本书很应该在美国出版。后来这本书逐渐在各个其他国家出版,我真的充满了感激和欣慰,我从没为此感到疲累过。

《然而,很美》

杰夫·戴尔 著

浙江文艺出版社

2016 年 2 月

许:你曾在一篇文章中提到,你在写一本关于网球的书。还在写吗?

杰夫:写那本书真是让我饱受折磨。现在我的网球生涯在走下坡路了,或许我应该在我越来越黯淡的网球生涯走向尽头的时候写这本书的。

许:对你来说,网球和爵士乐之间有什么相似之处吗?

杰夫:它们太不一样了。我不会参与到爵士乐和摄影的创作,我不弹奏乐器,也不拍照。但我会充满热忱地打网球,尽管我打得不好。我的妻子以前会说,我很热衷于网球,而且总是花时间在上面。即使我的技术很糟糕,我还是很喜欢打网球。这是它和爵士乐、摄影不同的地方。

我没能完成这本书,或许就是因为我无法完成我此前所提到的,找到一种最适合网球这个题材的文字形式。但无论我最后能否完成这本书,我都对网球这个话题充满兴趣,这是没有疑问的。

许:罗杰·费德勒是网坛传奇,在爵士乐领域你觉得谁能成为这样一个传奇式的人物?

杰夫:这是个有趣的问题,有好多费德勒式的人物,我觉得关键是我们生活在费德勒的时代。回到音乐领域,这就像在英国或者在美国,很多人都记得他们看亨德里克斯(Jimi hendrix,美国著名吉他手、歌手、音乐人)演出的夜晚,这给他们的人生赋予了特殊的意义。同样地,我看了罗杰·费德勒去年在温布尔顿打的每一场比赛,这与某人看过柯川(编注:John Coltrane,美国自由爵士乐代表人物)在“先锋村落”的表演,意义是差不多的。

“先锋村落”(Village Vanguard)是纽约著名爵士乐酒吧,始建于 1935 年。

许:在你看来,是什么让罗杰·费德勒成为一个这么与众不同的人物的呢?

杰夫:在体育比赛中,通常都存在“效率”和“美”的对立。比如说在足球当中,踢得有美感当然好,但最终还是要赢球。但对于费德勒来说,最能高效取得胜利的方式,同时也是最有美感的方式。对于整体比赛而言,这是非常美妙的,也是难以持续的。所以看费德勒打球的时候,你会感受到极致的美和极致的效率,这是非常棒的体验。还有就是随着时间推移,他似乎已经变得——用做爵士乐的人会说的话来说——像是一只“漂亮的猫”,他很幽默,很令人喜欢。对我来说还有很重要的一点,就是他输球的时候也很优雅,因为体育精神的关键之一就是在输的时候依然保持风度。其他厉害的网球运动员比如纳达尔和德约科维奇也都是很有风度的球员,他们都各自打败过对方这么多次,都经历过许多失败。

许:在作家方面,有谁能够将“效率”和“美”结合起来吗?

杰夫:也有很多。比如艾米斯(Martin Amis)巅峰时期的作品,它们充满了力量感和创造力。现在艾米斯已经不在他最好的时期了,但他的确是我第一个想到的人。

马丁·艾米斯(1949 -), 英国著名作家,处女作《瑞秋论文》即赢得毛姆文学奖,他于1984年写作的《钱》被《时代杂志》评为百大英文小说。

许:那你呢?

杰夫:我是绝对不会掉进一个这么显而易见的坑里的。要我在镜头面前吹嘘自己,这是个很好的尝试,但你该伪装得更好一些的。(笑)

“失败带来了更多自由”

许:我们刚刚讲到失败。失败对你意味着什么呢?

杰夫:很多年来,如果以标准的出版界的成功指标来衡量的话,我不是一个成功的作家,我的书也挺失败的。我没有得到多少关注,我的书也卖不出去。我不得不说服自己,这让我得以从一个话题转移到另一个话题,而不必感到什么压力。比如说,我的前一本书是一本小说,如果它获得了巨大的成功,我们都知道出版商会希望作家继续写同样的东西,那么也许我就会面临比较大的压力。但如果这本小说只卖出一些,那么我去写一本非常私人化的关于一战的书,压力就小得多,因为没有什么风险。以这样的方式,我会把失败解读为成功的必要前提。这里的“成功”只是指持续的创作。一方面,我会希望我的书得到更多的关注,尤其是九十年代我出了很多书的时候。但另一方面,这些失败或许让我有些丧气,但它们没有在我持续创作的路上成为阻碍。

许:所以你是说失败给你带来了更多的自由吗?

杰夫:是的。

许:但怎么保持一个平衡呢?太多失败也是很可怕的。

杰夫:的确,经历太多失败的人可能自杀,或者不再写任何东西。失败可能让人持续地写作,但也可能让人无法写作。但对我来说它没有损害我写作的能力。

许:过去几年见,你有遭遇过写作障碍吗?

杰夫:我不太认可这个词,因为我从来没有感觉到过“障碍”,我只是觉得我没有东西要说。我只是持续了一段时间的闲散状态。人们总说我那本关于 D.H.劳伦斯的书是关于写作障碍的,但那是我所写过的最简单、最有意思的书之一了。

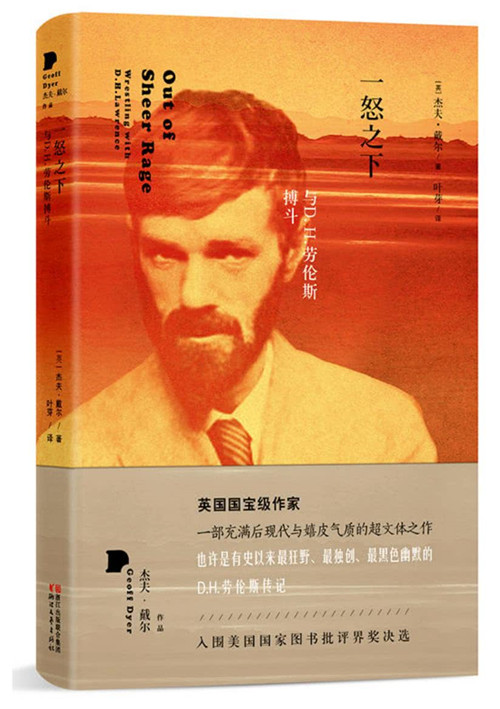

《一怒之下——与D.H.劳伦斯的搏斗》

杰夫·戴尔 著

浙江文艺出版社

2016 年 2 月

许:我还是很好奇,在你的书、你的座谈中,你总是给人感觉很放松。真的没有在伪装些什么吗?

杰夫:我倒是挺惊讶你觉得我放松的,因为在很多书中我都坦诚地写到自己所受的折磨,这几乎是放松的反面,我对很多事情还挺焦虑的,我只是能够很放松地写出我的焦虑而已,因为我对焦虑的感觉太熟悉了。而且我会把写作作为游戏来娱乐自己,如果能调侃这种焦虑逗笑自己,那么我也会开心一些。

许:你觉得你最大的弱点是什么?

杰夫:我有太多弱点了,刚刚也提到过的。但对于一个作家来说,有弱点是可以接受的。如果你是一个网球运动员,你反手不行的话,你必须解决这个问题,不然对手就会盯着你的反手位打。但如果是一个作家,你反手不行就别管反手了。作家可以只专注于自己最擅长、最拿手的方面。所以我的弱点都不太重要,我可以不依赖于某些能力而写作。比如缺乏讲故事能力、不擅长构思情节,我会用结构来弥补它。

“没有幽默感的人是怎么在世界上存活下来的?”

许:你讲到你喜欢写有趣的文字,为什么“有趣”对你而言这么重要呢?

杰夫:部分可能因为我是英格兰人。关键是,幽默不是在文章完成后才加上的修饰,它是我感知世界、甚至我的存在本身中内在的一部分。所以,一方面我不太想和没有幽默感的人交谈,但另一方面我又觉得和他们交谈很有趣,因为我总是好奇,没有幽默感的人是怎么在世界上存活下来的呢?在洛杉矶他们就活得很好。

许:这让我想起乔治·奥威尔曾写过“如何做一个英国人”,现在你怎么理解英国人的概念呢?

杰夫:这个概念经历的转变太大了。以前大家觉得英国人很保守,但在二十世纪九十年代,当英国开始输出它的锐舞(rave)文化,大家又开始觉得英国人就是非常疯狂的派对动物。这个观念是一直在不断变化的过程中的。但我觉得有些比较传统的英国人的特质在今天依然存在,比如前几天去世的罗杰·班尼斯特(Roger Bannister),我觉得他身上就有很传统的英国人的特质,同时在今天也是很普遍的。

“锐舞”(rave)原是伦敦的加勒比海裔居民用于称呼派对的俚语,现发展成为夜店的大型电音舞蹈派对。

许:你在世界各地游历,这会增强你作为英国人的特质吗,还是减弱?

杰夫:我觉得如果在游历世界之后我感到自己更“英国”了,那是很可怕的。比如住在加利福尼亚的时候,我和我的妻子都觉得我们变得更为礼貌,而美国人对英国人的典型印象就是他们很礼貌、举止很得体,但我们变得更为礼貌的原因并不是我们变得更“英国”了,而是在加利福尼亚,举止得体的要求变高了,相对之下英国几乎成了一个行为粗鲁的国家。当然在任何情况下、在任何国家、对任何人,礼貌都是重要的,所以当你有动力去改善这个的时候其实是件好事。

“特朗普最主要的目标应该是个人利益上的”

许:特朗普的上任对大家的举止有影响吗?

杰夫:我觉得影响在于,我们都非常一致地反对他。

许:你对特朗普当选有什么看法吗?

杰夫:他当选美国总统的时候我正好在美国,英国脱欧的时候我也正好在英国,这两件事情我都亲身经历了,而且这两件事是互相关联的。我对这方面没有太深入的研究,但我想大家现有的解释已经非常充分了,就是“身份政治”的局限性。这是我非常感同身受的一点,因为我现在在加州大学,“身份政治”确实是校园文化中非常重要的一个部分。

许:但特朗普的粗俗作风似乎与大众情绪非常契合,怎么看待这样的现象?

杰夫:现在回想,民主党人应该对此负有部分责任。因为特朗普被某些人嘲讽的许多部分恰好是其他人非常欣赏的部分。比如说最近爆出他和一个艳星的丑闻,但有一部分美国人对此的回应就是“哇,他太幸运了”“这真酷”。所以任何这样的所谓丑闻里面,都有让人能更欣赏他的部分,他也很善于利用这一点。即使是很恶劣的比如逃税,他也会说这说明他很聪明。这对于至少部分民粹主义者很有吸引力。

与艳星 Stormy Daniels 的丑闻爆出后,特朗普与夫人在白宫。

许:那么是非对错这样的道德问题呢?这些问题从来不困扰你吗?

杰夫:文学所做的事情之一就是以非常微妙的方式来塑造道德观念,而不是以愚蠢的、教条的方式。特朗普与美国之前的任何一届总统都不同的地方在于,其他总统都是以服务民众作为选举宗旨的,这在美国是非常重要的,尽管他们各自有不同的表述。而我觉得特朗普只是将其视作权力的取得和商业的机会罢了,这是他独特的地方,大家可能对他的种族歧视、厌女症有所夸张,我觉得他最主要的目标是个人利益上的,无论是商业上还是大家对他的评价上。

(编辑:王怡婷)