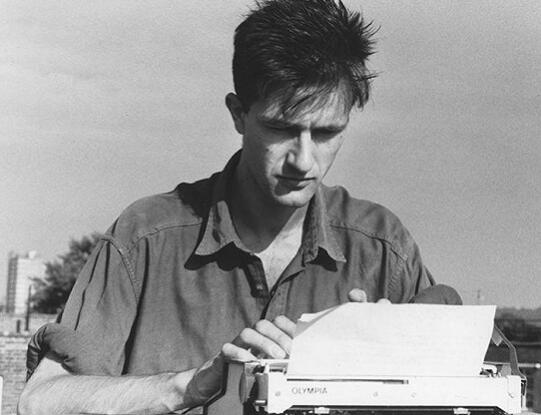

杰夫·戴尔( Matt stuart 摄)

采访者:董子琪

被访者:杰夫·戴尔

“我人生最大的渴望是什么也不干。并不是缺乏动机,因为我的确有强烈的渴望:什么也不干。放下工具,停下来。”在《一怒之下:与D.H.劳伦斯搏斗》一书中,英国作家杰夫·戴尔这样形容自己的人生志愿。自从上世纪80年代初从牛津大学毕业以后,杰夫·戴尔没有过过一天朝九晚五的生活。起初他依靠政府的救济金过活,后来可以自由撰稿独立谋生,直到近几年才谋到一份教职,现在在美国南加州大学教授写作。

迄今为止,杰夫·戴尔写了十四本书,题材异常广泛,涉及文学、爵士乐、电影、摄影等等领域,《一怒之下》这一本在其中略显奇怪。此书表面上是D.H.劳伦斯的传记,实际上却与劳伦斯关联甚少,戴尔花费了大量篇幅,用于讲述他如何准备写劳伦斯、如何拖延写劳伦斯,又如何讥讽他人尤其是学院派所研究的劳伦斯,读者在书中基本读不到什么劳伦斯的生平回顾或作品评价。这种偏离主线、别开生面的写法,以他写在题记里的一句话来评价或许再合适不过——“对无关紧要的细节进行无休无止的说明,长篇大论却毫不切题。”(福楼拜评价雨果《悲惨世界》语)

然而,这种毫无目的、“毫不切题”的写法中也有许多乐趣,戴尔在他的书中有着许多精妙的比喻与发现,比如说,在牛津受过保守学院派批评训练的他,将学院派的研究比喻成“杀戮”,“成千上万的学者在忙着杀戮他们所接触的一切……你并不是在教里尔克,你在谋杀里尔克!你将他送入坟墓然后去参加学术会议。”他还将中年危机中常见的梦想与现实冲突的困境,比喻成仓鼠与笼子的关系,“大部分的人不想要他们所想要的东西:人们想要被阻止与被限制。仓鼠不仅爱他的笼子,而且如过没有笼子他会不知所措。这就是为什么孩子成了如此方便的借口。”

此次中国之行,戴尔的行程被安排得非常紧张,几天内从北京、苏州接连辗转至上海,在到达上海的酒店时,他甚至还没来得及办理入住或吃一口早饭,就开始了访谈。这与他极其悠闲的日常生活构成了强烈对比,他的状态也略显疲惫,只有在讲到他的父亲有多么抠门、以及弥尔顿《失乐园》的最后几段有多么感人时,明显提高了音调。

1、“国家用失业救济金投资了我,这个投资挺有眼光”

记者:你从牛津毕业后从来都没有工作过,那你是怎么谋生的呢?

杰夫·戴尔:我毕业那个时候,是上世纪七十年代末八十年代初,正好遇上了失业潮,像我这个年纪的许多人都找不到工作,但是政府会给找不到工作的人提供救济金。所以我那时候离开大学,申请了政府救济金,也是很正常的。这个政策几乎帮助了整整一代人,很多作家、画家、音乐家等等,都是依靠救济金过来的——我们都是自愿失业的,我们不想被雇佣,因为我们想要的是自由的时间。而且那时候伦敦的生活成本没有现在这么高,有一整套“低收入者”文化,“低收入者”当然不是指生活赤贫阶层,我们都是大学毕业生,有着异常多彩的文化生活。回头看,是国家用失业救济金投资了我,这个投资还挺有眼光的,因为我没有花他们很多钱,还写出来了不少书。当然,现在这个救济金政策也消失了,人们得努力干活了。

1986年的杰夫·戴尔(左)

记者:你依靠政府的失业救济金过了多久?

杰夫·戴尔:几年吧,慢慢地我就接到了自由撰稿的工作,但即使这样,国家还是会帮我交房租,当然那个公寓非常糟糕,渐渐我就可以自己供养自己了。那时候找到自由撰稿的工作挺容易的,不像现在,报纸版面越来越小,越来越不景气。在80年代,我们的报纸越来越厚,也有越来越多的文化副刊,杂志上也有足够的空白,因此需要更多的自由撰稿人,所以我想要写作的愿望正好与时代潮流发展契合——我写各式各样的东西,像是对约翰·伯格的评论,还有其他很多很杂的门类,生活方式、音乐、文学都写。

在美国,编辑的修改程序会更漫长且严格,还有很多事实核查;但在英国,他们就是直接发表你写的任何垃圾。到八十年代末,我写出了那本关于爵士乐的书《然而,很美》。我做自由撰稿,不做新闻报道,因为我只想写个人的东西,我也没受过新闻专业训练,我的专业训练是英国文学,我可以从贝奥武甫一直写到塞缪尔·贝克特。

《然而,很美》

杰夫·戴尔 著 孔亚雷 译

浙江文艺出版社 2016年

记者:当你没有找到工作,或者自由撰稿工作不太稳定的时候,你曾陷入焦虑中吗?

杰夫·戴尔:当然,我经常觉得,我作为作家已经就到此为止了。当我的第一本小说出版的时候,我觉得“就这样了吧”,但我迄今仍未完结。正是这个“我已经完了”的焦虑让我继续写下去,我很想让自己变成神经放松的那种人。但反过来讲,作家也可以用写作来表达焦虑,就像我写D.H.劳伦斯的这本书《一怒之下》,如同它的标题所示,它是我的愤怒、焦虑的结晶——这是写作的经典结局,所有发生在你身上的事情,你都可以将其转化为写作的优势——你腿断了,没关系可以写出来;你被男友甩了,没关系也可以写出来,正好可以用写作向他复仇。

记者:无论你在写D.H.劳伦斯、爵士乐还是电影,你都将自己在切尔滕纳姆的童年生活、家庭背景融入了其中,比如你提到父母都是工人阶级,给你买一个冰淇淋都觉得昂贵。所以,你在讲述他人故事的同时,也似乎在回顾自己父辈的时代?

杰夫·戴尔:首先要说的是,我从来没有写过关于童年的回忆录,我为此有些失落。我的童年即便非常普通,也是值得观察的——我如何从家庭中生长,如何进入学校——这整个过程定义了我的存在。另一方面,我父母那一代工人阶级所居住的那个世界,其实正处于消逝之中,人们已经不再那样生活了。我父母过的生活远比乔治·奥威尔笔下的要好,他们是受人尊重的、努力工作的工人阶级,但是他们成长于上世纪30年代,也是非常艰苦的一代,种种经历让他们形成了过分节约的生活方式。我父亲几乎病态地着迷于不花钱,他本来没有那么“抠门”的,他还是会给我买小东西,但花钱真的让他太痛苦了。在他生命的最后5年,他能做的事情,就是省钱。怎么省钱?他走不动了,看不到东西了,能做的就是绝不花钱。把钱留给我,即使我根本不需要。这样的人生很可怕,但省钱也是他唯一能做的事情了。这跟我们现在待在这么贵的酒店里,还能点一杯卡布奇诺,是完全不同的。

年轻的杰夫·戴尔在写作

记者:那么你认为你所写的故事与乔治·奥威尔的有可比性吗?

杰夫·戴尔:没有什么可比性, 对我来说,工人阶级生活只是我的成长环境,我对工人的“谨慎节俭”的特性确实非常熟悉。但是,我写的东西一点政治性也没有,我也没有像他那样做过什么调查采访,比如说去威根码头做调查。如果非要说我与乔治·奥威尔有什么共同之处的话,那就是平铺直叙、清楚朴素的写作风格。

2、“人们对某一类书有特定期待,我的书不符合任何期待”

记者:你认为你的写作与你的生活方式之间的联系紧密吗?

杰夫·戴尔:对我来说非常紧密,对其他作家可能未必,他们可能就坐在房间里,想象他们身在异处,而我的写作非常依靠现实经验,下一本书《白色砂砾》是基于我在北京的个人体验写出来的。我不是说依托现实经验的、写自己熟悉的,就一定比依托想象的写作好,有一千种好的写作的方式,还有两万种不好的写作的方式。我写爵士乐的时候也不那么了解美国,我也不是黑人,但是写完了我就很了解了。所以我三十五年来的写作其实都是完成自我教育,我写了那么多年都是在做家庭作业,做作业最后做到了这么好的酒店,真是不错的“奖励”。

记者:提到英国文学,你的《一怒之下》是关于D.H.劳伦斯的,对于你来说,劳伦斯是一位怎样的作家?

杰夫·戴尔:大学时候我读了非常多的D.H.劳伦斯,他可以算是我的偶像了,就像现在年轻人的墙上会挂贾斯汀·比伯的海报,我墙上的画像是劳伦斯。他旅行过世界许多地方,写作的题材也非常广泛,这好像跟另外一位我热爱的作家杰克·凯鲁亚克有点类似,一般人想象作家就是坐在电脑前面、成天打字,过着非常无趣的生活。凯鲁亚克让写作成为冒险,让成为作家这件事变得非常美妙!

《一怒之下》

杰夫·戴尔 著 叶芽 译

浙江文艺出版社 2016年

记者:有人将你的作品称为“闲逛”文学,认为你是在不同的文体、题材之间闲逛,你认为确实是这样的吗?

杰夫·戴尔:很高兴人们会这么讲。当你闲逛的时候,你是没有任何目的的,在我的书中,也是没有任何一种强烈的叙事动力的。如果有人在看我的书的时候,发出这样的疑问,“作者想要让我去哪儿?让我看到什么?”对我来说,就是很理想的读者。人们可能对于某一类书会有特定的期待,但是我的书既没有符合典型小说的期待,也没有符合典型非虚构的期待——你必须对于这种“扰乱期待”的经验缴械投降,就按照它原本的样子去读吧,不要有任何先见或期待。

记者:所以当你写的时候,你确实没有一个写作的目标吗?

杰夫·戴尔:没有,我唯一的目标就是把页面填满,把一行行字累积起来,然后我就可以组织结构。比较好的情况是,我已经完成的文字已经暗示好了一种组织结构的方式:我的爵士书是以“爵士音乐”般的方式组织起来的,讲摄影的书是以“瞬间”来联结的。为什么结构非常重要?因为我的作品里缺乏叙事动力,所以结构有它的使命。对我来说,结构不是人为添加的,而是非常自然地生长于材料之间的。你需要让结构适应于你的写作对象。

记者:所以你是在找结构与主题之间的一种匹配?

杰夫·戴尔:对,结构与主题之间的匹配是必须的。我们在大学读书的时候,经常发现一部作品与它的评论之间有着巨大的鸿沟,这是很无聊的做法,这也是我体会到的、牛津这样的学术训练所存在的缺陷。我在《一怒之下》这本书里也提到了我对这种保守学术批评的态度,当然是有非常夸大的,甚至黑色幽默的成分的。但是我想做的是,让评论与作品本身更接近,最理想的状况是,评论本身就是一种艺术。

3、“很多美国年轻人喜欢写作,可他们根本不阅读”

记者:你是怎么找到在大学教写作这个教职的?

杰夫·戴尔:因为我写了14本书,也变得够老了,现在我可以在洛杉矶教写作了。这份工作真的太完美了,一年一个学期,一周两节课,一共就16周两节课,剩下的时间都留给我自己支配。看来我之前所做的“家庭作业”,都是为了做一个好老师而准备的。

记者:你现在是如何教别人写作的?你认为写作是可以教授的吗?

杰夫·戴尔:你当然可以帮助他人写作,现在很多美国年轻人的问题是:他们喜欢写作、喜欢表达自己,可是他们根本不阅读。我成为作家之前,受到的保守学术训练是当好一个读者,而不是什么创意写作。所以我不仅给他们推荐书目,还命令他们背诵全文,都是很老一套的做法,比如让学生背诵一段莎士比亚的诗歌。我大学时能背诵很多莎翁诗歌,所以莎士比亚已经变成了我血肉的一部分,就是我本身。想象如果你被恐怖组织绑架了,你没有书看,你脑袋里还有莎士比亚。

除了莎士比亚,还有弥尔顿。最近我的学生在背诵《失乐园》的最后章节,但很窘迫的是,我没有办法听《失乐园》的最后几段,一听就会哭。最后八段,亚当和夏娃离开了伊甸园,那就是我们人类命运的写照啊。随着年龄增长,我愈发觉得弥尔顿感人。《失乐园》不是已经死去的、无聊烦闷的古代诗歌,不是什么困在裹尸布下面的东西,它仍然充满着生命力。我喜欢教书,教学生也让我回想起我的八十年代,那时候我身边到处是文学爱好者,跟他们相处有种重焕青春的感觉。

杰夫·戴尔( Matt stuart 摄)

记者:听出版社编辑说,你常开玩笑说,“变老非常好,变老了有钱了,可以坐头等舱。”你现在觉得变老比年轻好吗?

杰夫·戴尔:这是个多么可怕的问题啊,年轻小姐。变老当然有好处了,但是我肩膀痛得厉害,不知道是打网球还是别的什么原因,我现在没办法打网球了,身体上的衰退真的非常糟糕。但变老的好处就是你更有信心了、更有钱了,也不会浪费超多的时间喝啤酒了,我年轻时喝很多很多的啤酒……但怎么说呢,有些东西是不会改变的,你会觉得你还是16岁。中国好像到处都是年轻人,有时候路边的玻璃窗橱上映出我的面孔,我才想到:他妈的,我竟然忘记我自己看起来这么老了!我下一本书《白色砂砾》有个场景就是这样的:在北京的紫禁城,他看到一个很老的西方人朝着他走来,他想,“看啊这个糟老头子。”当他走近,才发现这个人的表情也是充满蔑视的。我觉得这是表达自我憎恶的极佳典范。

记者:我很喜欢你说的,你喜欢无所事事,但一旦真的无所事事,你就会迅速陷入绝望与抑郁之中。你是不是很了解抑郁?

杰夫·戴尔:是,我很了解抑郁,而且我知道如何处于安全地带,以及如何让我自己开心。如果你在办公室工作得非常辛苦,当然你想要去度假,然而我的整个人生就是假期,我不需要度假。所以如果我去一个地方旅行,一般都是有目的的,比如说写作、比如说接受访问,我不想在假期旅行去任何地方。我爸爸工作得很辛苦,下班以后迫不及待地想回家。当你成为一个作家,你有365天的工作以及假期,工作和假期就一模一样了,你就只是在生活而已。

(编辑:王怡婷)