2014年,建水一所已经迁移的乡村小学(于坚/摄 图片由楚尘文化提供)

采访者:傅适野

被访者:于坚

于坚出生于云南昆明,在乱山、怪石、奇树、异兽的环绕中长大。他仍然记得年少时在昆明城中听到的野兽叫声,也记得在滇池前目睹王勃笔下的“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”慢慢显现。故乡的空气、天穹、日月和星辰让于坚兴奋、热爱、沉沦。可惜,好景不长,从上世纪九十年代开始,一场由沿海至内地的浩浩荡荡的现代化进步运动席卷了云南,一切旧的似乎都被视为落后的、腐朽的,被拆除、被铲平、被取代,那些承载着记忆、过往和生命细节的地方,瞬间灰飞烟灭。

不只是昆明,其周边的玉溪、蒙自、石屏也没能幸免,不过也有像丽江这样的,迅速向商业化缴械投降,成为古城标杆和旅游胜地……不过建水是个例外。建水古称临安,是明朝时期江南移民迁居云南后打造的一所城市。四百年后,这座城市仍然焕发着它的生命力,就连九十年代轰轰烈烈的拆迁大潮也未能将其撼动。于坚将建水的存在视为一场文化的胜利,是曾经在内地遭到打击、摧残而在偏僻的云南得以保留、延续、安然的儒家传统的胜利。

对于坚的采访是通过电话进行的,因为他实在很少离开昆明。他说话时带着执拗的乡音,他说他讨厌普通话,“那种声音将汉语变得狭窄而生硬、霸道、贫乏、宣传化。”故乡与乡音,是他写作的根基;而故乡的摧毁和拆除,又反过来构成了于坚书写故乡的动力。因此他写《昆明记》、写关于故乡的诗歌和散文,讲述故乡的摧毁和传统的破灭。他也写《建水记》,写传统文化在建水的延续,以及这种延续为汉语写作、为反抗二十世纪以来的反传统反世俗趋势带来的希望。在于坚的写作方法论中,故乡等同于祖国等同于传统等同于汉语书写。我们或可将《建水记》看做于坚“故乡写作”方法论的一种实践,一个样本,一次范例。在于坚看来,建水的生命力证明了中国传统文化的生命力,证明了汉语的生命力,这些对于坚的写作志业来说异常重要——他说自己的写作是后退的,是背离时髦、走红和现代派的,是与这个时代的写作方向背道而驰的。

说到激动处,于坚提高嗓音,吐出成串成串的反问句,重重砸在听者心上。这些句子又不像说出来的,像唱出来的,像某种咒语,某种蛊惑。他像一个固执的、喃喃自语的老巫师、老萨满,以酒神式的激情和狂热,为中国传统、为汉语书写招魂。

于坚

1、乡愁是世界观,建水人是存在先于本质

记者:还记得第一次去建水是什么时候吗?

于坚:太早了,八十年代末九十年代初。我这个人素来喜欢到处去玩,去行走,受李白的影响嘛,“一生好入名山游”。

记者:相较于中国其他地方大大小小形态各异的古镇,建水有什么独特性?建水是如何建起来的?

于坚:一般人对于云南这个地方可能有不毛之地的误解,其实它从来不是不毛之地,只是在谣言滚滚、信息不发达的时代里,人们不知道它。它至少是个原始植物王国吧,还是屈原笔下那种原始天真的众神狂欢的乐园,至少二十年前还是。

明清以来,云南成为了中原文化的流放地。这种流放和俄罗斯知识分子流放到西伯利亚是不一样的。19世纪流放西伯利亚的知识分子们带着《圣经》,带着几本列宁的书、几块面包、伏特加。中国的流放者不一样,中国有着生活就是艺术的悠久传统,文明既是形而上的也是形而下的、天人合一的。这些流放者每个人都是自学成才的生活家,或许每个人手艺高低不一样,但都会一点儿。在明朝中国古典生活达到高峰的时候,他们被流放到云南,也带来了中原地区成熟的手艺、木匠、石匠、厨师、农夫、纺织娘等等。云南的材料比中原丰饶多了,都是原始森林、高级石头。所以在云南,从明朝开始,以昆明为中心、滇南的玉溪、建水、石屏、蒙自这一带,在三百年到五百年之间,一座座非常规范的、中国传统的、美轮美奂的城邦就大片建造和聚集起来了。

古老的城邦是古代的道路带来的,古代的道路是缓慢的道路。现代化开始之后,许多古代道路变成了速度更快的现代道路,相较于我们时代最发达的交通,云南道路的改变是很缓慢的、几乎不变的,这种不变保护了云南的许多古城。

上世纪五六十年代,中原地区的现代化已经开始,至今实际上已经进行了六十年。而直到八十年代,云南很多地方的居民,包括昆明之内,依然生活在那种古老的氛围里面。云南的现代化姗姗来迟,七十年代云南才和内地通火车,之前都是盘山公路。在其他地方现代化越来越发达,焕然一新的时候,云南还保存着许多旧事物。在内地已经失去的手艺、失去的建筑样式、失去的生活方式、儒家文化待人之道,在云南还保存着。我从小就是在这种儒家文化的空间和时间当中长大的——这一点和中原很不一样——积极分子已遍布天下,云南却有大量的消极之人,他们安分守己、不思进取、随遇而安。云南到处可以遇到四川人、浙江人或江苏人,但在外省你很少遇到云南人,他们是家乡宝。

背娃娃的男子 2014 于坚/摄 图片由楚尘文化授权

记者:但云南的建筑及文化保存也并非一帆风顺,在九十年代其实还是有一些拆迁运动的?

于坚:在九十年代,一夜之间,云南痛感自己的落后,拼命地要跟上中原和沿海地区的现代化脚步。一场场疯狂的拆迁运动席卷云南。建水周边的昆明、蒙自、玉溪都拆掉了,石屏也拆得差不多,只有建水因为一些很复杂的因素保留下来了。

记者:“很复杂的因素”指的是?

于坚:第一是因为它深厚的文化底蕴。建水是“文献名邦”——古代把一个地方称为“文献名邦”必定是因那里人才辈出,考取功名的人非常多——这种文化力量成为了一种抵抗力量,九十年代的拆迁中只有建水进行了抵抗。当时建水最重要的一条街——翰林街面临拆迁,就遇到了激烈的抵抗。我记得有一个老房子,门楣上安着巨匾,刻着烫金的楷书“大夫第”。这家人当时写了抗议的大字报,糊满自家的墙面。这条街的反抗后来惊动了央视,县领导被撤,建水的拆迁没有进行下去。

第二是这个城太美了,下不了狠心拆。美可以自我保护,如果足够美的话。世界运动,破旧立新,无休无止更新换代,各种拆迁留下的都是最美的,吴哥、金字塔、巴黎都是。

第三是因中国五千年的儒家文化,它必然在某个点上对现代主义发言,我认为这可能是神意,它选择了建水、选择了云南。建水这种地方的幸存,在沿海一带、在中原的可能性太小了,也许只能保留一些小规模的乡村。但是这么大规模的一个城市保存下来,和它位于边疆云南有很大关系,也考验了儒家文化到底有多么深厚的力量。如果它像其他地方一样那么不堪一击,那么这种文化死了也就死了。

建水,在我看来,就像三十年代的延安一样。三十年代要去延安,五十年代可能要去北京,七十年代人们向往上海,九十年代要去深圳,或许今天人们可能要去建水寻找“乡愁”。乡愁不仅仅是一些旧房子、旧风景,乡愁是世界观、是生活方式、是价值取舍。建水可以使人反思,我们拆掉的到底是什么?仅仅只是一堆破烂吗?画栋雕梁仅仅只是一堆过时的建筑材料吗?我们中国人过去的那种传统的生活方式,是不是只有腐朽落后黑暗的一面?它有没有有利于人类文明、有利于生命的那一面?我觉得建水做出了一个回答。建水是一口井。

记者:说起云南古城,人们也很容易想到丽江。在你眼中,建水和丽江这两个古城的区别是什么?

于坚:丽江也是一个古城,它的建筑是非常独立的,是一些模仿汉式建筑的粗陋建筑群,风格朴素。纳西人的生活方式是丽江最独特的资本,但很快就被商业主义收买和改变了,丽江彻底投降。丽江已经不存在了,变成一个建筑的空壳,都是外来的生意人在里面发财,原住民没有几个了。而在建水,满城都是原住民。

建水不像丽江,它得以幸存到今天,不仅仅只是因为建筑样式。 建水的居民拒绝搬离这个城市,对大部分人来说,即使用高价来买他们也不卖,他们大部分人就是要住在这里。直到今天,他们古老的生活方式与发达地区相比,在某种程度上可能很落后,甚至是所谓的“脏乱差”?但是他们觉得“好在”,不在乎外边人怎么看。在某种程度上。建水人不是观念人,而是存在主义的,存在先于本质,这种古老的生活方式使生命美好——即“好在”。周边盲目跟风,将画栋雕梁拆迁掉之后,与建水形成了一种空间上的比较。周边的城市变得荒凉空洞,最重要的是不“好在”了,不好玩,家家在新房子里关着门看电视,这让建水人警醒。

2、“拆迁只看到钱,最后拆掉的是文明”

记者:建水的建筑其实也代表着一种生活方式?

于坚:人来到世界上就是向死而的,说到底就是“找死”。如何向死而生,如何生以赴死,是人类的一个重大问题,宗教和文化要回答这个问题,文明必须为生活提供消磨时间的方式。宗教的解决方案是来世、天堂,而中国文明的方案是在世,“仁者人也”。天堂就在人的劳动创造的大地上,这个天堂不仅仅是实用的,更必须是诗性的、美好的,有着某种在世的超越性。

如何超越,通过对每个当下的文明。文,就是以文照亮。文是一个动词,文身、文人、文宅、文化都是消磨时间的方式。向死而生就是消磨时间。中国文明是将时间诗性化。所以在传统中国,文化化一切,文人有着印度婆罗门那样的地位。文人是管如何超越的,文章和棋琴书画都是在世的超越。中国古代在这方面达到了一个高峰,它把生命的过程本身变成用美的日常创造来消磨时间。建筑不仅仅是实用的,地基屋梁完成后,还要有画栋雕梁这种修辞。

今天我们住的这种西式盒子——它只在乎实用,不讲修辞,毫无意义,只有商品的价值。人住在这样的房子里,连个邻居都没有,一切都从0开始,没有消磨时间的方式,只有看电视手机,太贫乏,太恐怖。传统中国建筑不是,建筑空间本身就是可以消磨时间的,画栋雕梁暗藏教化、建筑格局隐喻着礼制、可以浇花养鸟,可以吟风揽月,也可以写字读书,可以抚琴、品茶、听鸟观画,可以教化后代、修身养性、还有芳邻、水井等等,它为人们提供了消磨时间的种种可能性。西方人适应这种小区,因为上帝庇护着他,他可以在教堂获得存在感。传统中国是群的社会,诗可群,失去了群,人就陷入孤独,而中国文明对孤独有点无能为力,它的神灵在群中,孤家寡人、孤魂野鬼是不可救药的。

建水早晨八九点钟的街景 2013 于坚/摄 图片由楚尘文化提供

记者:你主要是从文化的角度看来拆迁和保存的,文化在这里是一个绝对的决定性力量吗?具体的拆迁政策是否也对建水的保存有一定的影响?

于坚:是的,文化是绝对的决定力量。建水没有拆掉,就是因为它有文化的定力,宠辱不惊、温柔敦厚。还有些偶然性的因素,比如这个地方执政者是铁腕的、还是犹豫不决的。政策都是一样的,这取决于执行它的人,必须绝对消灭干净还是用平和的手段。云南很少那种武断决绝的人,一般都比较温柔敦厚,中庸之道,有事好商量。所以经常得派外省的官员来铁腕行政。离建水几十公里的某些地方就是例子,用铁腕的手段拆掉,然后建巨大无比的县政府,太可怕了,那一带荒凉空阔,空无一人。建水这种深厚的文化必然影响到人们理解、执行政策的方式。

记者:反抗拆迁的都是本地人吗?

于坚:就是原住民的反抗。但是他们反抗的角度和我说的可能不完全一样,他们并不是自觉地从一个文化角度出发的。可能就是你说的那种,也有补偿不到位的角度。

整体来说,中国一百年来的维新及五四潮流,影响到了每一个人。也许建水人通过电视和宣传的教育,观念上也有自卑感,知道建水与电视广告主张的未来相比,是很落后的,但有一点是肯定的:他们觉得住在这个古城里面很自在,有说不出来的美好。电视和媒体从来不为建水之类传统中国的城邦的合法性提供解释,它们只是宣传新加坡、美国、日本日何先进,这种日复一日的宣传必然令建水的观众自卑。也许出更多钱的话,他们也可能会向新世界投降。建水人几百年来从来没有想过这些问题,四合院难道不就是理所当然、人生在世的意思吗?但是他们现在要选择了——搬还是不搬,这是一个五千年来从未遇到的问题,许多地方都还没有想清楚就灰飞烟灭了。中华民族其实不喜欢思考,不善于将自己局外化,对象化。这也是我《建水记》这本书更侧重思辨的原因,想想吧,那些稀里糊涂拆掉的到底是什么?我认为拆迁者们也是稀里糊涂的,他们只看见钱,忘记了更根本的东西——文化,拆迁最后拆掉的是文明。

记者:建水是否也会有被旅游化、商业化的倾向?

于坚:这个很复杂,可能有些人出于好奇,会跑去看一看。但必须是对中国传统文化的认同达到一个水平的人,才会喜欢建水。建水不是修饰得整整齐齐的小区,它显得脏乱差,充满着古老的生活气息。今天,脏乱差这个帽子已经被套在了传统中国的头上,而我认为,这种所谓的“脏乱差”是“道法自然”、人性选择的结果。重要的不是是否“卫生”这种来自西方的观念,而是生命是否“好在”、是否诗意、是否“生生之谓易”。

必须要在各种各样的细节中,人的生命才生发出意义来,没有细节就没有意义,人就空虚无聊、无所事事。今天随处都是的新小区,既没有细节也没有时间。细节是时间的产物——一个家的窗帘是什么颜色,门的颜色是蓝还是红——这是你的父亲母亲一代代人对生命及环境的感受、经验决定的。如果每一扇门都是一样的造型,就没有细节了。在建水,每家的门面都不一样,里面暗藏意义。

意义并不是奥林匹克式的成功,意义在中国的文化中是必须在当下、在每时每刻、在每个细节。中国传统的建筑把意义分散在了每一个细节中,这一分钟你浇花,下一分钟你听鸟,再下一分钟写写字,再下一分钟读古诗、把穿洗干净的被单晾在院子里、做个东坡肉……我讲的是劳动之外的业余时间,劳动不只是为了活着,那是动物,劳动是为了安享生活的诗意和美好。只有诗意地栖居,你才不会觉得生命很无聊,时间难熬。

记者:建水在你的写作和方法论中,有非常高的地位,是中国美好传统的缩影和典型范例,也是中国传统文化生命力和活力的证明。而你刚刚也提到,建水的保留确实存在一些偶然因素。如果有一天,建水被拆掉了,居民搬走了,这对你的写作方法论会是个巨大打击吗?传统文化的生命力该在何处延续呢?

于坚:在汉语中,中国文明遭遇残酷拆迁不止一次,阿房宫圆明园都一把火烧了。五胡乱华。但是我们还在用五千年前仓颉造的字交流、沟通,团结,写作。全球化可以说是英语主导的,许多国家为了现代化,不惜与自己的语言决裂,但是中国一方面到处是根据西方图纸建造的飞机场、摩天大楼、高速公路、小区、一方面依然在用着《诗经》《论语》《老子》的文字。从前,草原民族席卷中国,最后他们拜服于汉文明,北京是四合院的、画栋雕梁的伟大城邦而不是羊皮帐篷。

3、“中国当代很多写作批判故乡,祖国可能都成为一个贬义词了”

记者:你一直致力于对故乡云南的书写,比如之前的《昆明记》和现在的《建水记》,故乡为何重要?

于坚:我在昆明出生长大。小的时候从昆明城走出去,几步路就可以到荒野上,在城里面都可以听见外面山上野兽的声音。在青年时代,我大量阅读古代中国的典籍,背的都是王维、李白和杜甫的诗。那些诗不是书本上的,而是空间中的,你可以在大地上感受到这些诗,感觉这些诗人是在昆明的。比如“秋水共长天一色,落霞与孤鹜齐飞”,这是我经常在滇池上感觉到的,经常令我热泪盈眶。这影响了我的写作,我从来没有把故乡看成一种负面的东西,我从来就认为,不单是城市,包括传统的昆明人,都是非常善良美好的。所以我才会说,昆明这个地方曾经给过我天堂般的感受。

记者:也是因为这样,你一直没有离开昆明?

于坚:这是自然而然的。90年代初,有一位要去法国的朋友说,快走吧,待不下去了。我回答他,我要陪着我母亲、我父亲、我的兄弟姐妹——父母在,不远游,并非腐朽,而是一种责任和爱的根源,“仁者人也”是一种世界观。这里有我的亲人,我的朋友,我的美食、我的落日、明月,我的神灵,我怎么能离开呢?故乡不是一个观念,故乡是各种盘根错节的细节。虽然如今很多细节都已经被摧毁了,但依然存在于我的记忆中。

《昆明记:我的故乡,我的城市》

于坚 著

重庆大学出版社/楚尘文化 2015年5月

记者:为什么坚持写故乡,故乡写作的意义何在?

于坚:在二十世纪以来的写作中,故乡是被遮蔽的。从鲁迅的《阿Q正传》开始,这几代作家,不论鲁迅还是巴金,在他们的笔下,故乡都是一个落后的负面形象,住的都是阿Q和孔乙己,只有少数作家除外,比如周作人和张爱玲。这种写作传统一直持续到今天,中国当代的很多写作都在批判故乡。从三四十年代的批判故乡,到如今的完全不再提及故乡,或者风花雪月式地轻描淡写。曹雪芹、乔伊斯、普鲁斯特等都是伟大的故乡作家,但当代写作的最时髦的方向是向西方看齐,中国作家开口闭口讲的都是诺贝尔文学奖、博尔赫斯、卡夫卡、罗伯·格里耶……

我的写作有另外一种意思。在三十年代的写作中,艾青的诗歌经常提到祖国,比如“大运河我的保姆”。他对祖国、故乡是持肯定态度的、是充满热爱的,连灾难和黑暗他也爱着。我最近去俄罗斯,他们翻译了一些中国诗人的诗,请我们去参加莫斯科诗歌双年展。我印象最深刻的一点是,俄罗斯的诗人还在写祖国,还在谈论祖国,还是普希金、契诃夫、阿赫码托娃们的传统,布罗茨基无足轻重。有一次我在普希金文化中心接受俄罗斯一家电台的采访,说到了“大地”这个词,他们非常兴奋、非常认同。“你说到了大地,你说到了大地!”莫斯科大学亚非学院的一位老教授握着我的手说。我觉得中国当代的写作离这些东西越来越远,祖国可能都成为一个贬义词了。

对我来说,祖国和国家是不一样的:国家是一个当下的东西,是我们在现实中必须面对的东西,是一种制度;祖国是一个时间概念,是我们的传统、我们的历史。从很年轻的时候起,我的写作就是一种故乡写作,我很少受到五四以来故乡批判写作的影响。这也是因为我住在昆明,五四思想对昆明这个地方影响不大,它的生活环境、与大地自然生活的关系有古代传统的延续。

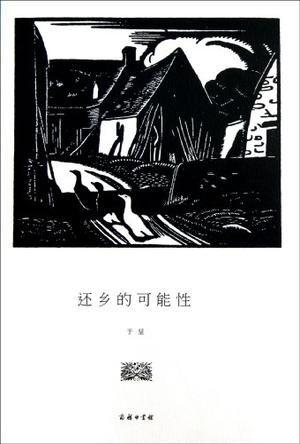

《还乡的可能性》

于坚 著

商务印书馆 2013年1月

记者:你说祖国对你而言是传统、是历史,也是故乡,但是祖国和故乡是可以画上等号的吗?

于坚:是的。祖国、历史、传统的根基都是汉语,汉语决定了中国是中国而不是其它。今天难道不仅仅是基于语言的存在才识别出这是中国吗?那些机场、小区与西方有何区别,连名字都是西方的。祖国不是一个抽象的概念,祖国就是汉语,汉语决定建筑方式、生活习俗、饮食、审美等等。为何是水井而不是自来水,为何是画栋雕梁而不是四方盒子,为何是文房四宝、毛笔、砚台而不是鹅毛笔……这就是祖国。

故乡也是祖国。祖国来自乡土,没有故乡,祖国只是一个空洞的概念。祖国就是故乡那些古老的水井、墓碑、祠堂、外祖母的藤椅、方言、青梅竹马……昆明是我的故乡,昆明决定了我的记忆、我的语言、我的写作的于坚性。我父亲是1949年来云南的,我母亲是昆明的小家碧玉。没有云南,我的写作不会是现在这个格局,我也许最终只是四川盆地的一个人云亦云、多愁善感蜀国小才子罢了。云南令我意识到屈原写的是什么——“去终古之所居”的离忧。流放与重返、史或野,是写作的一个永恒主题。空间带来解放的狂欢,时间意味着语言的深度,但是“质胜文则野,文胜质则史”。这个度的把握不仅在书本,也在空间中,故乡是最能令作者意识到这个度之所在的一种知识、一个场。

记者:你提到二十世纪以来故乡写作的脉络,那么你如何看待莫言这类的作家对故乡的书写?

于坚:他们只看到了故乡的黑暗面,延续的是五四的那种写作路线,是故乡批判。这种写作比较时髦,也比较吻合汉学家对传统中国的肤浅认识。我承认中国传统有比较黑暗的一面,但是如果它只有黑暗的一面,就不可能持续五千年。如果真像鲁迅说的,五千年只看见“吃人”二字,鲁迅是怎么生下来的?鲁迅在他的时代里回答的是“怎么吃人”,我在我的时代要回答的是“为什么没有把人吃掉”,这是两个问题。

如果故乡像五四以来知识分子认为的那样完全是负面的,那中国人不是一群弱智吗?我不知道,那些自命“比你较为神圣”的知识分子在进行这种片面否定的时候,是否也会否定自己。成就伟大鲁迅的恰恰是汉语而不是拼音,人们很少思考中国传统的合法性。我们为什么能够持续到今天,传统中不可摧毁的东西是什么?它可以穿越时间的东西是什么?我作为一个中国人,作为一个汉语诗人,我的骄傲在哪里?如果我对于这种语言是一种批判、否定的态度,我还怎么写作?为什么汉语经过了五四以来的怀疑、否定、批判,改造——当时很多知识分子要求用拼音取代汉语,差点儿要把汉语消灭掉,又经过文化大革命对文化的深度破坏摧毁——依然让我这样的诗人感觉到巨大的魅力,我这一代诗人依然敢拿起笔来写作?为什么还有很多人如此迷信汉语,要用汉语写作,其合法性在哪里?如果它如五四以来的知识分子认为的那样只有黑暗一面,那么为什么千方百计——已经动用了自古以来最强大的力量——都没有摧毁它?我们时代的写作要回答这些问题。

4.“ 对我们这一代诗人,用汉语写作是一种宗教般的使命”

记者:在这一连串的问句中,你提到故乡写作,提到中国传统,也提到汉语写作,但对于故乡的批判能和对于汉语的批判画上等号吗?这种批判也摧毁了汉语的合法性吗?这里的汉语指的具体是什么?是作为传统的汉语吗?

于坚:故乡就是汉语。语言不是工具,而是存在。没有语言就没有人,也没有故乡。“仁者人也”,意思就是仁只有人能够觉悟说出。基督教可能是“罪者人也”。上世纪盛行的“故乡批判”其实为最近四十年的全面拆迁奠定了语言基础,传统中国“道法自然”“天人合一”的世界观退隐,被遮蔽。满世界都推行奥林匹克式的世界观,将生命视为无休无止的竞争,甚至弱肉强食。

记者:说到汉语写作,我很感兴趣的是方言、乡音在你写作中的位置,它们又意味着什么?

于坚:任何一个民族都可以使用汉字,日本、朝鲜、越南都用过。字的活力、魅力暗藏在方言中。方言滋生着字的组合方式的万千变化。方言保持着汉语的活力,肉感。我写作的时候,声音是方言,出现的是汉字。我讨厌普通话,那种声音将汉语变得狭窄而生硬、霸道、贫乏、宣传化。

记者:那么你的写作和汉语的关系是什么呢?

于坚:我的写作是后退的,是对汉语的“居敬”。对于汉语这种古老而活着的语言来说,它的深度永远在后面,在时间中,而不是未来,这种写作是温故知新的,不是它种语言那种猴子掰苞谷式的未来主义。

我认为一个作家一个诗人,应该对自己所处的时代有所交代。写作就是对语言的回忆,也是对我们时代语言的一种记录。我必须要记录下来我的时代发生过什么。颜真卿在《颜家庙碑》中说:“无而称之是诬也,有而不述岂仁哉。”时代之事的好坏我没法下结论,这不是我的事情,这是时间的事情。但是我要告诉人们,在我的时代发生了什么。而在我的时代,在我存在的空间中,没有发生卡夫卡遭遇的事,也没有发生博尔赫斯或者罗伯·格里耶们的事。卡夫卡的事是作为隐喻的父亲和资本主义公司的日渐强大的对生命、自由的压抑、博尔赫斯的事是布宜诺斯艾利斯利于沉思的庸常的日常生活、罗伯·格里耶罗的事是现实世界的几何化、冷漠化、同质化,我的世界是灰尘滚滚的拆迁,就像基弗在废墟上看见战后的德国。拆迁对我来说是刻骨铭心。旧世界在空间上一夜之间灰飞烟灭,无论它如何声名狼藉,它是我的记忆,我的爱情、我的生命的细节之地。我内心常怀悲伤恐惧,这成为我写作的动力。

记者:你说写作就是对语言的回忆,你的写作是对汉语的“居敬”,对于故乡对于传统的写作就是对汉语的“居敬”吗?还是说将古老的汉语复活?作为一个作家、诗人,在当代如何用白话文写作对汉语致敬?

于坚:汉语从来没有死去,它只是被我们时代意识形态的陈词滥调遮蔽着。因此对我们这一代诗人,继续用汉语写作是一种宗教般的使命。德国思想家泰奥多·阿多诺曾说“奥斯维辛之后,写诗也是野蛮的。”我可以说,文革之后,用汉语写作必须面对汉语诞生以来最严峻的局面,必须有巨大的智慧和勇气。

汉语在上世纪三十年代已经失去了知识分子的信任,消灭汉字,以拼音文字取代的狂流一时间甚嚣尘上。故乡批判的写作令拆迁在语言中合法化,传统中国在汉语中已经成为孔乙己、阿Q、长袍马褂、小脚之类的贬义词,最后被城管局污名化为脏乱差。拆迁顺理成章。这种规模的巨大拆迁世界罕见,新的就是好的,已经成为人民的常识。传统中国是温故知新,现在是不破不立。

所幸者,语言植根于时间中,语言可以在空间上拆除,但很难在时间中被消灭,语言保证传统、故乡卷土重来。但是今天我很悲观,现代主义的空间材料与传统中国的土木结构的材料完全不同,这是西方用于建筑城堡的坚固材料,时间正在钢筋水泥中凝固,这或许意味着传统中国的世界观已经失去了复活的可能了?我不知道。但就今天的世界运动状况来说,我以为传统中国“天人合一“的世界观越来越必须重新认识。西方人从前可以跟着摩西越过红海,今天可以搬去月球,但是中国人这种迷信山水画、山水诗,迷信“明月几时有”、“杏花春雨江南”、迷信“大块假我以文章”、迷信“上有天堂下有苏杭”的民族,恐怕很难搬过去。没有了唐诗宋词所对应的大地,你是谁?你不要黄河了?前往月球的驾驶员不会是说汉语的,我确信。

武庙附近的石狮 2014 于坚/摄 图片由楚尘文化提供

5、置身传统反而看不到传统,全球化时代令传统成为对象

记者:你在《建水记》里引用到海德格尔,他为什么如此吸引你?

于坚:海德格尔讲的是语言、源头、存在、时间、诗意的栖居,与中国思想——比如温故知新、本具、逝者如斯,大块假我以文章、不学诗,无以言——有相通之处,给我启发。他总是令我重新思考那些源头性的东西。他有点像朱熹。西方文化对于重新认识中国传统起到了巨大作用。如果我们仅仅置身在传统中,我们是看不到传统的。“拿来主义”一百年为我们提供了一面镜子。全球化时代令传统成为对象、他者,希腊美少年阿克琉斯在水中看到他自己,海德格尔也是一面镜子。他一再强调要回到源头,回到语言的开始。他是从语言来认识文化的伟大思想家,他的思路对我有非常大的启发,相比之下,大多数西方思想家都有些隔靴搔痒。海德格尔是一把钥匙,可以打开希腊的门,也可以打开东方的门。

记者:除了海德格尔,你在书中也谈到费尔巴哈、马克思·韦伯、米尔恰·伊利亚德迈克·费瑟斯通等思想家的作品,他们的作品或者思想是如何嵌入你对于中国传统的思考的?

于坚:引用也是一种写作。这是基于对传统写作的思考,春秋文章就非常善于引用,就像陆机在《文赋》里说的:“收百世之阙文,采千载之遗韵。谢朝华於已披,启夕秀於未振。”可惜本雅明不知道陆机。本雅明也说,他想用引文写一本书。引文得当的话,可以在语言中滋生一种与时间并置产生的空间感。重要的是这些引文要指向作品主题的开放,深入。在一个“拿来主义”已经盛行一百年的写作背景中,“拿来”已经真正地成为一种写作资源而不再是一种主义。我以为在今天,拿来不能再只是单向度地拿来,也要重新向中国传统“拿来”,重返源头地拿来。在《建水记》开头,我引用了十多段县志。我发现这造成了一种空间感,仿佛是在一条排列着钟鸣鼎食之家的古老街道上走过。

记者:在你看来,我们应该如何看待西方思想?

于坚:西方作为一种方法是非常重要的。二十世纪以来的“拿来主义”拿了这么多西方东西,但到今天拿来的只是方法,只是思维方式,拿不过来的是在它思维后面最根本的东西,就是道,上帝。道可道,非常道。道可能有普遍性,但接近道的方式完全不同,也无法取代照搬。这个东西每个民族只能在自己的语言中去创造,这是不能移植的。所以我觉得西方对于我来说就是方法、工具、思维方式、观点。

“中学为体,西学为用”是一个真理。体是无法拿来的,体其实是“无”,拿得过来的都是“有”。海德格尔说,“东西方住在不同的家中”,这个家是语言之家,这个家要搬过去,只有抛弃语言。失去语言,中华民族是什么?高速公路和电脑都是无国界的,但是语言有边界,无法逾越的边界。

一九二二年,曼德施塔姆在《词的本质》一文中写道:“对于俄罗斯,脱离历史、背离了历史必然性和传承性的王国,远离自由和目的论,这一切就等同于脱离语言。两三代人的‘失语’有可能给俄罗斯带来历史性灭亡。对我们来说,脱离语言等同于脱离历史。”

今天在知识分子中“西学为体”的共识非常强大,在某些知识分子那里,汉语已经成为一种次要语言了,他们以英语为荣,以汉语为障。我觉得传统的“体”已经支离破碎,非常危险。最后我们有可能变得不再是一个民族了,更像一个“自我殖民地”。走向世界、面向未来在我国相当时髦,“民族”在许多知识分子那里已经成了一种落后的、保守的、贬义的、需要回避的词。

我实际上是个“民族主义者”,语言上的民族主义者。在如此辉煌壮丽的大拆迁之后,传统中国恐怕只剩下汉语和烹调术了。我觉得这种现代化在对中国的改造表面上看是令我们的生活越来越发达富有方便繁荣,但是时间创造的中国细节也流沙一样消失了,在细节上粗糙地模仿西方。在看不见的方面,我们民族越来越产生一种深深的自卑感。这种看不见的自卑感越来越成为一个正常的东西。任何事情都要在他者面前证明自己存在,自己没有存在感,失去文化自信,这种东西也会摧毁写作。我是比较敏感的,诺贝尔文学奖,我觉得意味着文明的最高核准权(陈寅恪的一个术语)。不是基于语言,而是可以翻译的意识形态。

记者:你在不止一本书中谈到面向未来的发展主义,你认为有什么方法可以对抗这种发展主义吗?

于坚:这个我不知道,我只能说我自己。尼采说,在自己的身上反抗时代。幸运的是,在这个时代,国家机器对私人生活的干预已经不像文革时代那样严酷了。通过我自己的写作,照亮我自己的生命,独善其身。如果我的写作对读者还有影响的话,它也照亮别人。说到底就是中国文化最根本的那句话:“文明以远。”“文”就是通过文章来照亮我们不能把握的无,有无相生,那些被遮蔽的真理,通过“文”一次次祛除陈词滥调对真理的遮蔽。我首先照亮自己,然后“诗可群”,群就是共享、团结、沟通,我只能做到这一点。

《建水记》

于坚 著

中信出版集团/楚尘文化 2018年1月

(编辑:王怡婷)