采访者:卢卡斯·威特曼

被访者:理查德·霍姆斯

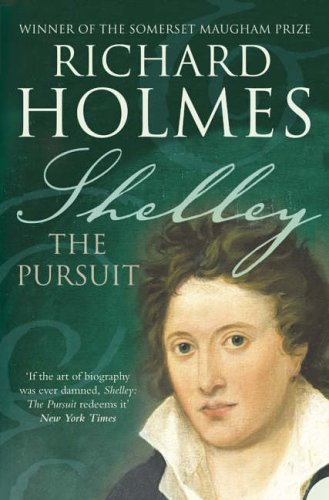

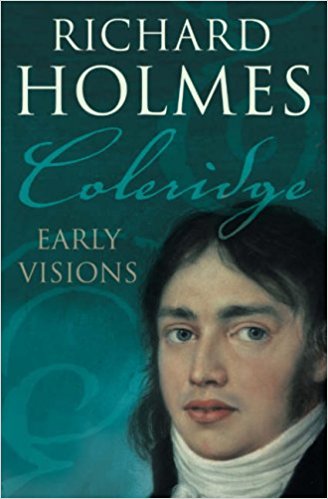

理查德·霍姆斯(Richard Holmes)1945年出生在伦敦,著有十本传记和传记类随笔。在早期作品《雪莱》(Shelley,1974)和《柯勒律治的早年追求》(Coleridge: Early Visions,1989)中,霍姆斯就展现出了对于场景描写的敏锐视角,以及对于描述主体的强大代入感。通过他字里行间的描述,读者仿佛就置身于场景当中,哪怕只是一闪而过,也能想象到与雪莱和拜伦同游利多,与塞缪尔·约翰逊和理查德·萨维奇漫步午夜伦敦街头,或是与安德鲁一起乘着热气球飞往北极的画面。他的作品温暖而亲切,同时也展现出了传记主人公对于自身不完美的认知——这种理念在霍姆斯看来,正是传记的核心。

在2017年冬天,我(指本文作者Lucas Wittmann)与霍姆斯见过三次面。第一次会面是在伦敦街头的一家小酒馆,然后到了科文特花园,在他文学经纪人的办公室里结束了当天的访谈。第二天,我去到他位于伦敦北部的公寓继续采访,公寓的不远处伫立着年迈的柯勒律治,朝着拜伦的葬礼队伍行礼。最后一次见面则是在我位于纽约的公寓里。

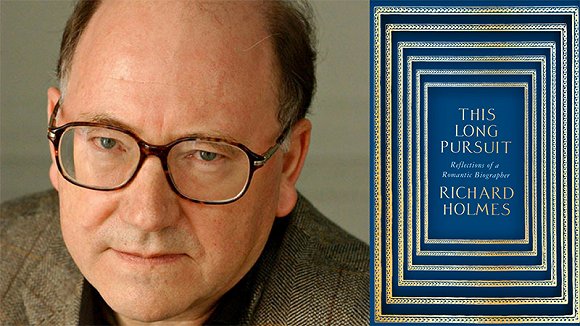

霍姆斯是一个具有冒险精神的人——从一场以直升机救援作结的航海探险,到蓄意将热气球降落在位于堪培拉的澳洲国会大厦前坪,再到各种虚幻和广播剧的试验——他一直广泛而深入地贯彻着自身的浪漫主义热情。霍姆斯最具冒险精神的作品或许是《好奇年代》(The Age of Wonder,2008),标志着他从文学到科学传记的转变。多年来,他一直在东英吉利亚大学担任传记教授,同时也是一系列再版经典传记的编辑。目前,他和他的伴侣、小说家罗斯·特瑞美(Rose Tremain)一起生活在伦敦和诺福克之间。霍姆斯还偷偷承认,在最新作品《这漫长的追寻》(This Long Pursuit,2017)中,他借用了特瑞美小说中的一个角色。这对夫妇每年都会回到位于赛文山脉脚下的石头房子里,正是在那儿,霍姆斯第一次感受到了创作传记的热切冲动。

霍姆斯与最新作品《这漫长的追寻》

记者:是什么样的机缘让你开始写传记的?

霍姆斯:18岁那年,我离开了罗马天主教学校。因为极度渴望自由,我一个人在法国漫游了几个月。当时,我的母亲给我寄了一本罗伯特·路易斯·史蒂文森(Robert Louis Stevenson)的《塞文山驴伴之旅》(Travels with a Donkey in the Cevennes),希望这本书能为我带来幸运。那是一本小小的红色精装本书籍,前面有一张很小的地图,直到今天我还留着那本书。当时的我看到这本书,突然之间就想到,这里有一张地图,这是我必须要走的旅程。于是我就南下去了洛泽尔省,循着史蒂文森的路线,背着帆布包开始了风餐露宿的徒步旅行——只不过我没有驴子相伴。这段旅程只有了几个星期的时间,但是对我来说,它是如此艰难而孤独,同时也是一种启发。赛文山脉就像是法国版的苏格兰高地,荒凉而偏僻。我好几天都碰不到一个人,但不知为何,我总觉得自己碰到了史蒂文森,并与他相识相知。我露宿在星光之下,沐浴在山间溪流之中。我的鞋子里藏着一张五十英镑的旅行支票。我开始记录史蒂文森的旅行,就这样,我开始写传记。

记者:但是,你真正发表有关史蒂文森的传记作品已经是好几年之后的事情了。直到1985年,你才出版了《足迹:一个浪漫传记作家的伟大冒险》(Footsteps: Adventures of a Romantic Biographer)。在这之前,你去上了大学,然后搬到伦敦,成为了一名诗人。

霍姆斯:确实,二十多岁的时候,我写了大量的诗歌、歌曲和叙事民谣。其中有一部分在诗人克里斯托弗·劳格(Christopher Logue)的帮助下整理成册,书名为《一是悲伤,二是喜悦》(One for Sorrow, Two for Joy),并于1970年出版。我对这本书进行了修订,但是一位出版商建议我写一本关于神童们的书,讲述那些有创造才华的年轻人的生活,包括诗人、画家、作家和音乐家等。我记得他提到了詹尼斯·乔普林(Janis Joplin),毕竟当时是在六十年代末期。我想,好吧,或许是应该写本这样的书,但是这种对于神童的迷恋究竟是从什么时候开始的呢?反正不是詹尼斯·乔普林。它大概开始于英国的浪漫主义,那么谁又是年纪最小的明星呢?应该是布里斯托尔的天才少年托马斯·查特顿(Thomas Chatterton),他虚构了一个名叫托马斯·罗利的诗人,并以罗利之名创作了一系列中世纪诗歌、民谣和极其优美、充满韵律的抒情诗。17岁时,查特顿来到伦敦,希望在杂志上出版这些作品以获得财富,结果却惨不忍睹。后来,他吸食鸦片,最终在霍尔本的一间阁楼里自杀身亡。关于托马斯·查特顿,有一幅非常著名的维多利亚时期的绘画作品,令我久久难以忘怀,那就是亨利·沃利斯的《查特顿之死》(The Death of Chatterton)。

亨利·沃利斯《查特顿之死》

在“罗利诗篇”(Rowley)中,查特顿提到了布里斯托尔的某些中世纪骑士墓葬,我发现这些墓葬至今仍然保存在圣玛丽红崖教堂里。突然之间,这些过往变得特别真实。我按照预期写了那本有关神童的书的第一章。但是查特顿的故事占据了我的心头,其他的一切都消失了。我向彼得·詹森·史密斯(他后来成为了我的代理人)说明了这种状况,然后他就把查特顿这部分的内容单独寄给了约翰·默里出版公司,他们曾经出版过拜伦的作品。让我感到惊讶的是,亲爱的约翰·默里先生——他是拜伦的编辑的直系后代——唐突而又诙谐地说到:“当然可以!为什么不呢?我们会把它发表在《玉米山》(Cornhill)杂志上。”这本杂志一共五十页,一半分给我,用来刊登查特顿的故事,另一半则刊登艾伦·穆尔黑德(Alan Moorehead)的战时回忆录。这本《重现天日:一个真实的查特顿》(Chatterton: The Case Re-opened)是继1970年那本诗集之后,我出版的第一部作品,里面配有一些原稿的插图,还有我哥哥艾德里安拍摄的一些墓葬照片,极具艺术感。

记者:在写查特顿的故事时,你有什么样的体会?

霍姆斯:我发现自己特别享受再现一位逝者的生活的过程。收集证据,重现故事,并试图找出有关那个人的一切,比如他长什么样子。有没有查特顿的真实画像呢?答案是,或许有一幅关于他的画作。查特顿有着超凡的杰出才华,其短暂的一生却充满了悲剧,面对这样一位神童,仿佛有一种使命感驱使着我向世人再现他的故事。那时候我总感觉,世人对查特顿的评判有失公正。而我认为,为世人还原真相,帮助他们以公平公正的态度重新审视历史人物,也是传记作家的职责所在。

记者:那么回过头来看,你职业生涯中的许多要素似乎都是在创作那篇文章的过程中形成的,比如身体力行地追寻某个人的足迹,比如同理心,比如当世人对于像查特顿这样的少年天才怀有肤浅的认知时,你去尽力挽救这些神童的形象等。

霍姆斯:是的,的确如此。之后我写到的许多诗人,比如雪莱、柯勒律治,甚至还有理查德·萨维奇,其实都在那篇文章里出现过,连我都感到很惊讶,仿佛创作查特顿的故事也是他们对我的一种考验。当时我还在继续写诗,但是我也在思考,我能不能扩大范围、创作更多的传记类散文呢?那个时候,诗人雪莱已经被所有学者排斥,F·R·利维斯(F.?R. Leavis)也表示他创作的不是严肃文学。更重要的是,他在某种程度上算是一个无神论激进分子,这也是一个挑战。

记者:在六十年代末和七十年代初,这种情况难道不是一件好事吗?

霍姆斯:在当时的确算是好事。但是早期在剑桥时,我从来没有读到过一句雪莱的诗。我的教学主管乔治·斯坦纳是一个极具煽动性的人物,在他的带领下,我们读的是布莱克和歌德,而不是雪莱。所以,当我后来开始读雪莱的作品,我发现他所创作的那些旅行轶事以及一些简短的散文随笔都非常优秀,这些作品让我大开眼界。之后,我开始读他的诗歌。我记得当时读《解放了的普罗米修斯》是在贝克街上一家自助洗衣店里,那时我的生活还比较拮据。或许那是一个潮湿的周日下午,许多事情似乎都开始改变。我坐在自助洗衣店里,一边盯着洗衣机的运转,一边阅读着这部充满了反抗精神的伟大诗剧,与我以往读到过的作品都不一样。这个人究竟是谁?

记者:所以不是因为喜欢雪莱才开始研究他的?

霍姆斯:不是。我当时觉得雪莱很难懂,而且他的很多诗我一开始并不喜欢。但他又写了像《西风颂》《无政府主义的假面》和《朱利安和马达洛》等惊人之作。另外,他总是在旅行:爱尔兰,法国,瑞士,意大利。这些写在传记里会很有意思,而且我自己也想旅行。我那时在给《泰晤士报》写每周评论,虽然费时费力,但我也渐渐习惯了。我当时想,我可以这么一直干下去,但如果我想写点儿严肃的东西,就得作出改变。

我的经纪人帮我跟Weidenfeld & Nicolson出版社签了一个大部头传记的合同,预付款很多——两年2000英镑。那时候,我每个月可以只花100英镑,所以预付款足够支撑我不写评论,而是到处旅行、做研究、写东西,后来我花了三年时间写完了这本书。之后立即去了巴黎,开始创作一种新的特写体裁。我写的是法国历史人物纳达尔(Felix Nadar,摄影艺术家——译者注)和泰奥菲尔·戈蒂耶 (Théophile Gautier,诗人、小说家——译者注),这些内容后来收录在了我的《边线》(Sidetracks: Explorations of a Romantic Biographer,2000)一书中。

记者:你怎么找到写传记的方法的?

霍姆斯:给《泰晤士报》撰文教会了我如何做调研,写故事情节,以及对待截稿日期。我还写过50页的查特顿,也从中得到了锻炼。我知道写人的一生要有开头、中间和结尾,但正如人们所说,也不一定非按照那个顺序来。

记者:写雪莱的开头很有氛围,是以他家的窗户看出去的风景开始的。

霍姆斯:我记得我当时想到的第一句是:“他的卧室窗户朝西,对着落日。”读完这句话,你感觉你就在那里,从他的眼睛看出去——那就是我的出发点。我当时不敢看之前关于雪莱的传记,所以那些对我不是负担。我只看了他的信件和诗歌,以及收藏在牛津大学图书馆的手稿,脑中渐渐有了他的形象。对传记对象的了解应该不仅仅来自于研究,不仅仅局限于寻找他的足迹或者查找陈年资料,也来自于你坐下来开始写他时候的感觉。你描写他们的方式,语调、速度、角度,都能帮助你去了解他们。写雪莱是一场大冒险,但写柯勒律治的时候,我问我自己,要写成悲剧还是喜剧呢?柯勒律治容易写成喜剧,但最后我意识到我写的是悲喜剧,也许悲喜剧是传记的最好形式。

记者:你在写作时有系统地记笔记的习惯吗?

霍姆斯:我一直都记笔记。我的笔记本有黑有红,螺旋装订。一些笔记详细,一些粗略。我大概有200本笔记本,全部保存着。我的笔记本都是左右分开。右手页是研究笔记,左手页是私人手记。

霍姆斯,1963年。

记者:一开始就是这个流程吗?

霍姆斯:一直是的,笔记里一边是私人想法,一边是研究内容。我记得我坐公交去圣托雷索(San Terenzo)——雪莱生前最后居住的地方,身上带着笔记本和雪莱的书信集,到了之后却不知该如何开始。我去了当地的一个酒吧,用蹩脚的意大利语说我在找地方住,酒保让我去找一个老太太。我就去找那位老太太,她人很亲切,当时大概70岁。战争期间她在伦敦当厨师,保留着英格兰的美好回忆。我跟她说我在写雪莱的传记。啊拜伦!她大声说。她有一套房子,有屋出租。房子通常租给从米兰来度假的汽车工人,但那时是11月,房子空着,十分便宜。结果那套房子与雪莱的房子Casa Magni中间只隔着两户人家。我租下了带阳台的前屋,每到傍晚就可以拿着笔记本坐在阳台上,对着大海,望着雪莱家的阳台,听着周围的对话。像这样偶遇别人的生活,也是我写传记过程的一部分。

记者:你的研究习惯——到处摆着书——让我想起戈德温建议雪莱读书,也是周围堆起来越来越多的书。

霍姆斯:绝对是的。在写雪莱传记的时候,我家餐厅里的饭桌十分重要,因为它有两边可以撑开,我可以在那儿放下很多书、卡片目录、图片和一台奥利维蒂(Olivetti)打字机。楼下的邻居曾跟我说,“理查德,我们夜里两点能听到东西掉地上!”所以我就在桌腿边上放了更多的书。我从来不善早起,每个人都有最佳写作时间,对我来说就是从下午开始写,一直写到很晚。

记者:罗斯的写作时间和你不一样吗?

霍姆斯:不一样。她喜欢早起。我们在一起25年了,尽管生活习惯截然不同,但我们居然过得十分合拍。我们每天一起吃饭。中午吃得少,喝杯浓咖啡提神,然后她就结束工作了,而我才开始。晚上很美好,我们晚饭吃得晚,点着蜡烛,一直聊天。

记者:谁做饭呢?

霍姆斯:她做,她的厨艺很棒。我基本只会烤鸡。在厨房里,我喝杯威士忌,她喝杜松子酒,然后开始聊天,也不全是关于我们的工作。和我这个年代的男人一样,我洗碗技术一流。

记者:你写作的时候修改多吗?

霍姆斯:很多,其实很多写作都靠修改。有个技术性问题,如果用打字机的话,你在写之前就得想好这句话是怎样的,包括到哪儿结束。因为后面再改就很痛苦,打字机的碳粉也是个问题。但现在用电脑了,只管写就行。

记者:所以电脑改变了你的修改和写作过程?

霍姆斯:(用电脑)可以更轻松地写,修改也可能更多。用罗斯的话就是,你可以“梳理”单个句子,但是也可以做些大改进。我记得在写柯勒律治的传记时,我做了一个大的结构上的调整,给段落瘦身,从而改变了叙述节奏。《雪莱》看起来很不一样,段落是一大段一大段的;《柯勒律治》则是一小段一小段的,缓慢一些, 更沉稳些。

记者:这些是在修改的过程中完成的吗?

霍姆斯:是在最后,仔细衡量每个写作对象的时候。雪莱做任何事情都直来直往,从不在任何一个地方、任何一个时间多做停留。他快速旅行、写作、生活,最后在29岁时死于海上的一场暴风雨。我写他的传记也采取了类似的节奏,写完时我也29岁。而柯勒律治的情感更加丰富,智识也更加错综复杂,有很多自我审视。他自己有一本鸦片笔记,活到60多岁饱受苦难。我觉得我写他的传记也要有那种缓慢的、丰富的内心世界,渐次展开。我最后花了9年时间才写完,第一句就是老年时的柯勒律治带着悲伤的微笑回忆童年——悲喜剧的调子已经定好。

记者:我们来聊聊一些不确切的时刻。在雪莱的这本传记里有一些很著名的片段,但读者没有办法确切知道发生了什么。比如有个闯入者的故事,到底是真有人想杀他还是他编造了这件事,我们无从得知。

霍姆斯:我认为不确定性是传记的一个关键特征。我们都知道,当事人对事情的记忆不一样,某个时候写的日记与后来给别人讲起来时也不一样,更别说回忆录了。传记里总是有些像去取证的因素,或者把看似矛盾的证据拼起来去找出真相。我们可能没法弄清雪莱在北威尔士遭袭的事情,但可以搜集到当地人对他不友好的证据,这些都能解释他的生活。我们也可以把这些存疑的地方呈现出来。比如遭袭这件事,雪莱的朋友怀疑他的描述,认为他看错或记错了,甚至是他自己幻想出来的,这也能反映一些事情。所以,存有怀疑可能也是传记内容的一部分,侦探故事式的叙述方式也是传记作家需要掌握的写作类型。

霍姆斯所著的雪莱传记

Q: 你会觉得有些写作对象——尤其是雪莱和萨维奇——很难懂吗?

霍姆斯:我认为这是传记文学需要承认的关键一点。传记里的证据总是片面、不完整的,但又引人好奇。在写萨维奇的传记时,除了一场谋杀案的法庭文字记录,其它什么都没有。但另一方面,如果你观察某人的整个人生,你就会发现一些套路,也就是亨利·詹姆斯式的“地毯上的图案”(Figure in the Carpet,詹姆斯的一个短篇小说——译者注)。人的性格随着时间突显,无论他们是否表现了出来或是否意识到了。这也包括他们如何去爱、去想象,以及那些从未实现的幻想、野心和想法。我在《这漫长的追寻》里对传记作者们提出的“十诫”之一就是:“你应该谦卑,因为我们永远无法完全知晓或写尽人心。”

虚构作品的人物和传记作品的人物不同,罗斯和我常常讨论这个问题。其中一处不同就是,小说家对虚构人物是绝对了解的。所有的证据都来自于小说家,十分完整、不容置疑。但对于传记作家来说,你的写作对象永远在流动。你会问你自己,读者相信我写的吗?他们会相信我已经尽力呈现事实了吗?他们读传记能感到与传记主人公相遇了吗?他们能明白为什么我觉得这个主人公仍然对我们十分重要吗?传记不仅是某个人的故事,而是传记对象与传记作家之间关系的故事。除了我,没人明确表达过这种关系。

记者:在你打破常规的时候(表达)?

霍姆斯:是的,问题是在哪里打破常规。在《雪莱》一书里,只有一个地方,就是对他的“那不勒斯的孩子”的讨论。但《足迹》一书则是完全打破常规,把传记作者与史蒂文森、玛丽·雪莱以及其他人放在一起。在《柯勒律治》一书里,我在脚注里做了些新尝试,比如我写在一个洞穴的背面找到了他的名字缩写STC,然后也发觉了与以前传记所谓重新发现的本质上的一些不同。

再发散一点说,在《这漫长的追寻》里,我去了《古舟子咏》(The Rime of the Ancient Mariner)的写作地沃切特(Watchet),那儿海里的巨浪让我惊叹。海浪有30英尺高,可能是欧洲北部最大的之一。你能感受到大海的巨大能量将海港里的一切掏出来然后又送回去。《古舟子咏》里写到一种“极地精灵”,是一种水下的力量,可以对一切东西施加影响,最后控制了海员的船,使船颠来复去,最后在海港里将船捣毁。柯勒律治从未在船上待过,所以有可能看到沃切特的海浪激发他想到了极地?至少传记作者可以把这个放到书里,让这首诗像是柯勒律治观察自然所得。

霍姆斯所著的柯勒律治传记

记者:那是你的传记中很有实感的一点。你很擅长描写地点、事情和人物。这些是写传记必需的吗?

霍姆斯:就我而言,传记对象的外在形象非常重要但难以把握。1840年之前没有照片,托马斯·德昆西(Thomas De Quincey)有照片,雪莱没有;济慈有一些他的朋友画的肖像,但是没有照片;范妮·布劳恩(Fanny Brawne,济慈未婚妻——译者注)有张很美的照片。但是我们怎么知道肖像画是否真实准确呢?我们必须努力重塑传记对象的外在,以及他们走路的方式、说话的声音,甚至他们闻起来是什么味道。我记得史蒂文森在《骑驴漫游记》里写道他打湿了的苏格兰粗花呢外衣的味道,以及法国烟和白兰地的味道。赛文山脉总是下雨,所以他总是自己卷烟,并在口袋里装上一瓶干邑白兰地。当然了,还有他的驴的味道。

记者:人们的样子随着时间会改变。

霍姆斯:我认为那是最难的部分——写出衰老对身心的影响。我们对雪莱的了解停留在他29岁。我们能想象出他50岁的样子吗?但我们知道柯勒律治20岁和60岁的样子。哈兹里特和卡莱尔让人印象深刻。在《好奇年代》里,科学家约瑟夫·班克斯(Joseph Banks)从当年塔希提岛上的一个生机勃勃的年轻探险家,变成了一位饱受痛风困扰的、英国皇家学会的老绅士。这些转变对于传记很关键。

当然,你的传记对象在变老的过程中,也会抱着对童年的回忆,而这些回忆也随着时间改变。人年纪大了如何看待自己的人生——重新审视或者彻底重构——对传记是至关重要的。人们指责华兹华斯和柯勒律治,认为他们背叛了自己激进的青年时期,变得传统,重写他们的青年回忆等等。但我想说,且慢。他们这中间的30年经历了什么?他们所处的世界发生了什么?比如拿破仑战争?孩子的诞生对他们有什么影响?人们天然会变,他们不会永远都是20岁的激进青年。而记忆可塑,随时在变,传记应该宽容对待这些变化。人们说政治生命最后都会失败,其实写作生命也是,没人可以从一而终,或者完全做到他们曾经想做的所有事情。但是人们总是忽略他们的实际所为,有时候需要传记作者跳出来说,看看你取得的这些成就!

《好奇年代》

[英]理查德·霍姆斯 著 暴永宁 译

湖南科学技术出版社 2012年5月

记者:你想摇一摇这些作家说:人们还在读你的东西!你仍然很重要!

霍姆斯:玛丽·雪莱怎么看她自己的写作生涯呢?她开始写作的时候条件艰巨严苛,后来所有人都死了,所有事情分崩离析。她的孩子死了,雪莱淹死了,拜伦在希腊牺牲了,波利多里(John William Polidori)自杀了,在意大利结识的那些友谊全部崩塌了,她的公公也对她很残酷。她独自一人养育孩子,编辑雪莱的作品,赶写她自己的小说。但是在她18岁那年,她开始写《科学怪人》(又译《弗兰肯斯坦》),我们现在仍然在阅读并讨论这本书。她知道自己获得了多大的成就吗?

记者:那是你的雪莱传记里很引人注意的一点。我们读的时候会默想,“雪莱,你可真傻!”可停下来再想,他那时不过才22岁。“你到底在干嘛?你真那么聪明?”我认为,像那样激发我们的想象力,是一部好传记的标志。

霍姆斯:我觉得那是传记的核心。你和你的写作对象在一起待很久,但最后还是得走出去和你的读者互动,让读者尽可能生动地去想象,尽可能设身处地地去理解另一个人的人生。我觉得那必须是一种带着喜欢的理解,至少我是那样的。我从未写过一个我不喜欢不热爱的人物,我称其为“穿越时间的握手”。

记者:读私人笔记和信件时,很难判断哪些是真的,哪些有疑问吗?

霍姆斯:如果你读完一个人的信件,你对事情就会有大致的把握,这是日积月累得来的感触。比如,我现在知道当柯勒律治神提笔就写的时候,可能是因为鸦片的作用。也可能有些相反的表现,但大多数时候都是因为他略显夸张的方式。但是柯勒律治又不是一个简单的人。在1812年他的私人笔记里,记录了他某日清晨遭遇的人生危机。他独自一人在伦敦,遭华兹华斯一家拒绝,留下了一些有自杀念头的文字,包括祷告、指责和坦白,都很真实、很绝望。但查尔斯·兰姆写了柯勒律治当天晚上在外用餐,他衣着光鲜,一如既往是人群里的焦点,意气风发地谈论和朗诵诗歌。这两件事情发生在同一天。哪个是真的柯勒律治呢?两个都是,因为人生就是那样的。

记者:你写传记似乎越来越带有私人的情感,比如字里行间的注解和感叹。《这漫长的追寻》可能是迄今为止最私人的一本。这是因为你越写越自由吗?

霍姆斯:个人的注解或传记中的“我”,是传记作者的利器,我们需要知道什么时候去使用它们。或许是在脚注里,或许像我这样经常使用。比如《足迹》 和《边线》,我想详细解释这两本传记的内核,就常用到注解。在其它书里,我还是试图把故事讲好。在三部曲的第三本《这漫长的追寻》里,每一章都像一个故事,有自己的轮廓和情节。

记者:在《这漫长的追寻》里,你谈到了教书,也谈到了传记的大致观点,但还没有提出你自己的完整的表述。

霍姆斯:虽然我在东安格利亚大学教传记已有六年之久,也确实有一些个人的想法,但是要用学术的方法写下来还是比较难。我在写《这漫长的追寻》的时候,出版社想让我写一个长的介绍,总结我自己的理论。我大概写了六七次,但每次我都想,我不喜欢这么做。我希望以传记作家、讲故事的人的身份与人对话,而不是理论学者。当然我确实有想说的东西,比如,科学家的传记还不够有想象力,“被遗忘的生命”和少数群体的传记不够多,传记的框架结构需要有更多突破,关于女性的传记还不够。顺便说一句,我不认为传记写作需要考虑性别问题。女性可以给男性写传记,反之亦然。

记者: 你觉得你是否过多地把自己的想法投射到你的写作对象上了?

霍姆斯:是的。但那是我记双面笔记的原因之一,把主观和同情置于我自己的掌控之中。我也经常告诫我的学生,他们经常想在文内加上“我”。我让他们写下所有的感受,所有的问题、疑惑、想象,然后规训这些感受,尽量朝着客观叙述努力。我认为同情是传记写作中最必需也最危险的情感因素。

记者:你是如何从早期集中于一两个人物的传记转变到《好奇年代》里的群像的?

霍姆斯:那也是我从单纯的文学传记到结合文学和科学的传记的转变。2000年,我在英国皇家学会做了一个“柯勒律治与科学家”的演讲,主要讲柯勒律治和化学家汉弗莱·戴维(Humphry Davy)的友情,这让我开启了新方向,开始写文学家与科学家的传记。我意识到,科学家的传记与诗人的传记稍有不同。科学家们的努力和成就被我称为“接力赛”——每人做一点事情,有些对了,有些错了,有时候他们自己都不知道哪些对哪些错,这些工作就这样继承下去。这是一种集体行为,一种积少成多的行为,因此需要集体传记,不然就扭曲了科学的本质。另外,我也想让浪漫主义时期的诗人与同时代的科学家对话,这是多么伟大的对话!所以我就从柯勒律治和戴维开始,然后写到探险家班克斯和天文学家威廉·赫歇尔(Frederick William Herschel),以及济慈和玛丽·雪莱。《好奇年代》最后写了60多个人 ,跨越两代,从环游世界的库克船长开始,以达尔文结束。

记者:你没有科学背景,需要从头开始学吗?

霍姆斯:我小时候喜欢科学的东西。我造过电子管收音机,用过化学仪器,玩过模型飞机,也知道蒸汽和柴油发动机的工作原理。我有个叔叔是皇家飞行员,我很崇拜他。虽然有点违反规定,但是他有次带我进了他的轰炸机,让我坐在机长位置上,给我展示了操作流程。当然,飞机是停止工作的,也没有任何武器,我喜欢那些科学的装置。另外,我大学在剑桥大学丘吉尔学院,70%的学生都是学科学技术的,所以我有很多朋友都是搞科学的。当时有个化学教授,他常在学校酒吧里背诵《失乐园》向我们这些文科学生炫耀,我爱死他了。所以,我50岁的时候又重新开始学科学,罗斯还给我买了个漂亮的反射式望远镜。

记者:你曾经说过《雪莱》的写作受上世纪六十年代和你自己的青春的影响。那《好奇年代》是受到互联网的影响吗?

霍姆斯:是的。我们越来越容易得到科学数据和解释。而且,从上世纪九十年代开始,优秀的科普写作开始涌现。霍金、道金斯、洛夫洛克、史蒂芬·杰伊·古尔德(Stephen Jay Gould)等等都让我着迷。同时,电视上的科普节目越来越主流,制作也越来越好。在卡尔·萨根(Carl Sagan)和雅各布·布朗劳斯基(Jacob Bronowski)之后,还有更多年轻大胆的人参与其中。查·珀·斯诺(C.P.Snow)早年的“两种文化”的分野似乎过时了,一部关于浪漫主义时期的诗人与科学家对话的传记正当其时。

那也是我学习写传记的另一个原因。传记不仅仅是关于对象的全新认识,也是传记作者对他所处时代的认识。传记作者提出的问题和关切,无疑反映了他所在的时代。从这个意义上说,《好奇年代》是典型的21世纪的传记,因为它揭示了我们对科技的热爱和怀疑。我半开玩笑半认真地给我的学生讲过“霍姆斯定律”,即传记会随着时间流逝变得更像自传。所以鲍斯韦尔的《约翰逊传》现在变成了《詹姆斯·鲍斯韦尔:我的生活和时代》。随着岁月增长,传记作者的身影在书里越来越明显。

《上穷碧落》

[英]理查德·霍姆斯 著 暴永宁 译

生活·读书·新知三联书店

记者:你的《上穷碧落:热气球的故事》看上去像是在水面扔石子玩耍 ,而非沿着一条清晰的主线,你书写了历史上很多重要的气球飞行的瞬间。

霍姆斯:是的,既是飞行瞬间,也是同时提出问题——每次历险的象征意义是什么?这本书的开头章节,从南美前印加文化里的气球葬礼,写到20世纪乘气球飞越东柏林墙,然后着重书写了19世纪的事情。法国气球兵苏菲·布兰查德(Sophie Blanchard,拿破仑帝国的女性飞行员)的故事很出人意料。还有巴黎被普鲁士人围城,数千封信用气球装着飞出去,其中包括戈蒂耶的情书。另外还有气球飞过维多利亚时期冰冷的工业城市、飞过雄伟的尼亚加拉瀑布、飞过美国内战的残酷战场。

我真是在历史中飞行,重新看待过去,捕捉那些飞在天上提出问题者的生活轨迹。气球为人赋予了鸟瞰人生的角度,比如普鲁士对巴黎的侵略引出了欧洲联合的问题。气球也充当过国家宣传的工具,摄影师纳达尔组织起法国的气球飞行,成了第一个大宣传家。从那里会得出关于欧洲的什么想法呢?类似的,关于美国内战的章节,那些流血杀戮又会让人思索国家统一问题。当然,我也喜欢美国南部那些无依无靠的女性用丝绸裙子给南方邦联做气球的浪漫故事。另外也有早期科学尝试的气球飞行,驾驶者想飞得更高,或者去到北极,很多人最后丧了命。于我而言,那本书的中心思想是关于冒险的,科学需要冒险。

记者:那本书写起来是不是自由些?因为你不用遵循别人的叙述?

霍姆斯:我觉得是的。那是一本集体传记,是严肃科学和堂吉诃德式冒险的结合。但那本书同样也很难组织,需要处理失败、死亡和常规意义上的成功。我觉得到了一定年纪,传记作者总是有重复自己的危险。写完一部叫好的文学传记后,可能就满足了。我写完《雪莱》和《柯勒律治》后,人们就让我写拜伦,结果我写了《好奇年代》。

记者:你在《这漫长的追寻》中写玛丽·萨默维尔(Mary Somerville)的那篇文章,立场鲜明,也发表了自己的看法。相比起更长的传记,你怎么去写这种短文章?

霍姆斯:罗斯是个很棒的短篇小说作家,我们经常讨论短篇的结构,如何开始、发展及结尾。她总是说短篇的结构最难把握,和长篇小说不同,读者读短篇的时候总是自然待着批评家的眼光。他们总是在问,这要引到哪里?这块内容和全文搭吗?结尾成功吗?我喜欢写这15篇传记短文的一个原因是,我需要给每篇故事赋予短篇小说式的紧密结构和精确方向。它们也让我用不同的方式去书写,有些更亲密,有些则活泼一些。

记者:在短篇小说或散文里,读者很快能意识到有事情即将发生。

霍姆斯:是的,从第一段开始就是这样,通常是对已知观点的挑战,每个细节都必须有意义,结尾是必然的结果,但往往隐藏起来。在读长篇传记或小说的时候,读者能够忘记自己沉浸其中,慢慢阅读。当然,很多时候大部头传记里对时间的处理总是很复杂,不是看上去的那样——时序能够做很多事情。

记者:什么意思?

霍姆斯:时间在传记里被拉长或缩短了。不同于父权中心的维多利亚时期,现代的传记很少写家谱。相反,如果材料够的话,现代传记会花很多笔墨写一个人1岁到18岁或20岁的青年时期,无趣阶段被压缩,人生中的危机、爱情、创造性的时刻则会被放大。有些背景故事会用来补充,边线人物会被缩小。在关于浪漫主义时期的年轻作家的传记里,有他们的最后时日、临终疾病、以及最后的灾难:雪莱的溺水,济慈的肺痨,奈瓦尔的自杀。这些需要更多的笔墨,因为人们对这些细节感兴趣。材料往往也很多,这些都塑造了对这些浪漫主义作家的认知——有时候是完全错误的认知——浪漫主义的人生戏剧需要这些。还有现在所说的关于“后世”的篇章,作家们的名声在历史中向我们展开。但是传记作者总要决定哪些更重要,哪些被忽视了。以前的传记写柯勒律治都集中写他的前三十年,所谓的“黄金时代”,也就是他写《忽必烈汗》和其它一些作品的时期。但是我一整卷都在写他的后三十年,那个时期他的情感更浓烈,有很多坦白的笔记。

记者:但是如果你想真实地呈现一个人的心理,你需要这个人的童年时期对吧?

霍姆斯:这是现代传记发生改变的地方,简单地说,就是“后弗洛伊德时期”。写一个人的传记,需要把握影响此人成年后性格的所有东西,包括他的童年和青年时期,他的爱与恨,他与父母的关系,这些在他过世后仍在故事里继续。塞缪尔·约翰逊的《诗人传》(Lives of the Poets)里几乎没写童年,维多利亚时期的传记里童年多了起来,盖斯凯尔夫人在《夏洛特·勃朗特传》的开头先描写了约克郡荒原的景色、当地的产业以及普通人如何生活,然后才渐渐引向勃朗特四姐弟的童年。那已经是处理童年的一个新方法——从整个社会的层面来引出。现在,我们通常把童年和青年时期看做传记里很重要的一部分,塑造并延续人的一生。

记者:如果回顾传记的历史,我们会发现有时候某个人物会突然激发人们的兴趣,持续二十多年,其间有很多书都在写这个人。然后此人就沉寂了,再过150多年人们才重燃兴趣。

霍姆斯:比如浪漫主义诗人罗伯特·骚塞(Robert Southey),他曾经是桂冠诗人,也是著名传记《纳尔逊传》的作者,但暂时就被遗忘了。还有个例子是,直到吉尔克里斯特19世纪60年代写威廉·布莱克(William Blake)的传记,布莱克都不为人知,但现在有多本关于他的传记,他也是学校里的固定研究对象。20世纪70年代,对早期女权主义者玛丽·雪莱的研究也是如此。这些不仅仅是标杆人物的问题。

随着社会变化,随着我们自己变化,我们在传记里关注的问题也在变化。从这个意义上说,传记是照射出我们自身的热望和焦虑的镜子。另外,因为传记是关于信息和时代的作品,也会变得过时。相较来说,小说不会因此过时。小说可能也会过时,却永远是想象力的独立产物。我们可以说,传记是逐渐积累的、偶然发生的,它们有时候会老化得嘎吱作响!

记者:有永不过时的传记吗?

霍姆斯:我觉得有。比如约翰·奥布里(John Aubrey)的《名人小传》(Brief Lives)是本杰作,鲍斯韦尔的《约翰逊传》书写了一整个时代,威廉·葛德文(William Godwin)写的玛丽·雪莱传笔触真诚,永远不落窠臼。盖斯凯尔夫人的《勃朗特传》有伟大小说的力量。和鲍斯韦尔一样,她也在生活中认识她的写作对象。另外,在传记体短文中,利顿·斯特拉奇(Lytton Strachey)的《维多利亚名人传》(Eminent Victorians)仍然非常鲜活睿智,透露着反对帝国的调子。我认为1960到2000年间——也即英美的传记黄金年代——的很多传记会存留很久。我(作为其中一员)肯定这么想。

记者:但是也有些人的故事不再那么适合如今这个时代了。比如斯塔尔夫人(Madame de Stae?l),人们还是可以写她的传记,但是她的故事现在不大会激起从前那么多共鸣了。

霍姆斯:现在还有一些关于她的女权主义的作品,但是挺奇怪,她没有再火起来。她的小说《柯丽娜》(Corinne)尽管有点夸张,但是很感人,对欧洲和美国的浪漫主义作家都有深刻影响。她的一生勇猛、冒险又传奇。我在《这漫长的追寻》里简单写过。她写了一本关于德国的书《论德意志》,十分杰出。拜伦说,世界上除了她再没有任何女性能写出那样的书。那时的德国正抵抗拿破仑,正如英国是欧洲的自由象征,拿破仑烧了那本书,迫害她,结果使她成为了那个年代的女英雄。但是德国在两次世界大战中的行为让这些都黯然失色了。不过现在,自由的德国又点燃了希望之光,默克尔是欧洲最拥护自由的领导人之一,所以或许斯塔尔夫人的时代又将到来。可以说她的传记在等着她,传记总是会提供第二次机会。

记者:有什么人物让你一直难以忘怀吗?

霍姆斯:我写过的每个人物都让我难以忘怀。我认为那是传记作者的福气,对写过的人物恋恋不舍。

(编辑:王怡婷)