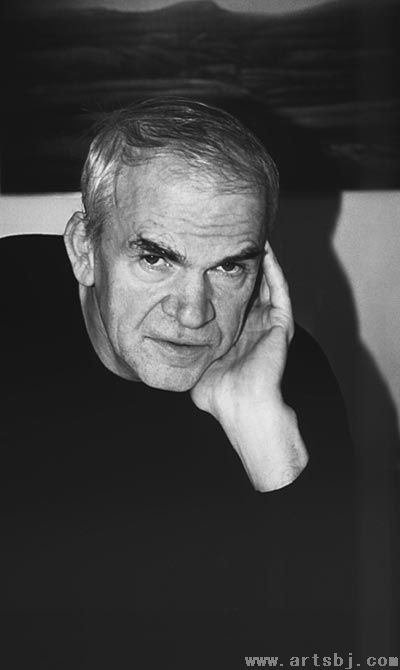

米兰·昆德拉近照

乔丹·埃尔格雷勃里(以下简称埃):你在《笑忘录》中谈到写作癖,说这些人“一个个用自己的作品镜面墙似的把自己围在中间,将外界的声音一概隔绝”。那么,你是否不同意这样一种说法:写作只能是解放的,有益于健康的,官甚至是一种个人治疗的方法,一种自我表现的形式?

米兰·昆德拉(以下简称昆):写作是一种治疗方法,说得对。人们写作使内心的某些事物得到解放。但这同美学价值毫无关系。如果我们把这类写作——它完全令人同情,是合法的,有增进记忆和治疗功能——同要求一定美学、被我们视为文学创作混为一谈,我们就陷入了写作癖。这就是何以我认为罗兰·巴尔特的那句话:“全都写下了”非常有害。他暗示说我们写下的一切生来就有美学价值。我不信这个原则。

埃:你曾说小说的结构必须简练,写作必须摆脱“小说技巧的自动性”。在另一处你坚持说“小说并不回答问题,它提出可能性”。能否请你对此详加说明?

昆:什么叫“小说技巧的自动性”?我们不妨以音乐作比较。譬如,以赋格曲式为例。赋格有其一定的规则,按照这些规则我们把两个或三个南部合成一支复调乐曲的统一体。在音乐学院的作曲课上,你学到这些规则。此外还有几千个已写成的赋格曲传统。因此,你可以指定一个小主题作为我的家庭作业,我则能半自动地写出一支赋格曲。这种技巧上的自动性经常危害着所有的作曲。但同样的危害也威胁着所有的艺术,尤其是小说。你看看世界上生产的数量惊人的小说!小说名符其实地开始在自动写出来了,不是作者而是“小说技巧的自动性和惯例”在写出来。一个作者,真正的作者,对这一沉重的负荷必须经常有所警惕。

埃:因此你希望尽可能以最简练的文笔写小说。这是否意味着你伏案写作时删除了大量的段落?你是否以删和改作为抵御自动性散文创作的手段?

昆:嗯,我确实删掉过简直不计其数的整页整页的文字和段落,这是事实。把自己写下的东西划掉,这是高度的创造性之举。当卡夫卡的评论者(其中首推马克斯·布罗德)引用卡夫卡在小说中删掉的文句时,我常常感到震惊。他们同时也引用了卡夫卡准备出版的文字。这里你就看到了一个清楚的“全都写下了”的实例。据卡夫卡的评论者说,卡夫卡写作时,对每一句都很认真。现在,删去一句,知道这句写得不好,既不准确,又缺乏独创性,或者重复了——这是一件费力的事,依我看它往往比写作更需要智力上的功夫。

埃:你曾引用海尔曼·布罗赫的话,说小说家唯一的职责是对认识的追求。这是否多少意味着一件艺术品不在于提供审美愉快而在于某种与美无关的品质?

昆:但什么是审美愉快呢?对我来说,审美愉快是我在从未有人说过、展示过或看到过的事物面前感到的惊喜。为什么《包法利夫人》永远让我着迷呢?因为这部小说即使在今天也令我们感到惊喜。它展示的是我们在日常生活中视而不见的事物。我们在这一或那一情况下都见过一个包法利夫人,然而我们却从未认出她来。福楼拜撕下了感伤主义和幻想机制的假面具,让我们看到抒情的故作多情有多残忍和盛气凌人。这就是我指的小说的认识。作者揭示了现实中一个迄今未被揭示的领域。这一揭示给人带来惊喜,惊喜产生审美愉快,或者换句话说,产生美的感觉。另一方面,也有另一种美:认识之外的美。人们以轻松、悦人的方式描绘已被描绘过一干次的事物。“已被讲过一千次”的美我认为就是“媚俗”(Kitsch)。这种形式的描写应为真正的艺术家所深恶痛绝。当然,“媚俗”(Kitsch)之美是已经开始侵袭我们现代世界的那种美。

埃:一方面你说小说必须表明它能对生活的某种认识作新的探讨,另一方面你又争辩说“小说不回答问题”。但是,以小说形式揭示认识难道不包含著作家在作出回答吗?

昆:人人都喜欢作判决。甚至在真正了解某人之前便已断定此人是好还是坏,甚至往往在昕完意见之前便已成了党羽或敌对分子。这种热衷于作出道德判决而懒于弄清真相和理解他人的倾向,不幸正是人的天性。是人的灾祸。现在小说,至少我心目中的小说,则对人类的这一倾向有所抗衡。首先,小说力求了解。爱玛·包法利罪大恶极?是的。她令人感动?是的。换言之,她模棱两可。请试着抓住这个词儿:模棱两可。在日常生活中,如果我对你说“你讲的每一件事在我看来都模棱两可”,这是一种指责。意味着你不愿或不善于把你的想法简单明了地讲出来。说你模棱两可不是恭维,对吧?然而,在小说艺术中,模棱两可却并非弱点。小说艺术确实是以精于运用模棱两可之道为基础的。我们甚至可以给小说下定义说:这是一门力求发现和把握事物的模棱两可性及世界的模棱两可性的艺术。这就说明为什么我们切切不可把自白书同小说混为一谈!自白书不应模棱两可,它应当清楚,诚实地讲出自白者头脑里的种种想法。小说则不是自白书。相反,小说向我们讲的是它的人物和人物置身的世界。小说的使命在于让人们理解这个人物万花筒。他们各有各的真理,对世界各持不同的观点。每个人对自我有其个人的概念,而这个概念却可悲地(或可笑地)同现实中的他并不相符。你瞧,我们突然发现自己已置身在模棱两可的天地中了。好吧,小说家要把握这一模棱两可性,对读者说:不要把世界简单化了!如果你想了解世界,你就必须在它所有的复杂性中,在它本质的模棱两可性中抓住它!

埃:按照纳丁·戈迪默的说法,有些作家是“自然”作家,从很年轻的时候起就开始写作,另有一些则是出于义愤或在暴行的剌激下愤而执笔写作的社会反抗作家。你属于这两者之一呢,还是通过另一途径走上写作之路的?

昆:我当然不属于第二类。我强调这一点因为我的情况可能看起来像是出于抗议某些事情而开始写作的。我属于第一类作家,但也有一定的保留。我的意思是艺术吸引起初对我来说是多方面的。有一个时期我想从事音乐工作,其后我花了一段时间绘画。之后,有一阵子我教电影和文学。我在艺术领域里四处摸索,试图找到我的方向.最后,在30岁时,我开始一心一意致力于散文创作。这是在我感到我已找到了自己的时候.至于我曾被对社会作出反应的需要所席卷,那不是我的推动力,不是使我决定踏上文学道路的推动力。换言之,不存在什么为了表示反对或抗议而从事写作的问题。是我看到周围的客观现实那么富有诱惑力,谜一般地不可思议,我便突然被散文所吸引,把其他一切都抛在路边了。不过,虽然我选择了散文创作,我的美学抱负依旧同早年一样。

埃:维托德·贡布罗维奇(1904—1969 波兰作家)在出版一本短篇小说集和最终的长篇小说(《费尔迪杜克》)之前,曾把他最初写下的两部长篇小说付之一炬。在你决定专事小说创作之后,你的特殊发展过程是什么样的?

昆:哦,我是以写短篇小说开始的,它们后来收在《好笑的爱》那本集子里。那个集子——原为十篇小说而不是七篇——是我最早的散文成果。开始时,我像作曲家一样构思作品并给它们编号;有几篇小说没有收进这个系列。我以写《好笑的爱》中的第一篇小说起飞。这是我的作品一号。在此之前我写的一切都只能算作史前作。

埃:我想知道美国文化和美国文学对你影响的程度有多大。《懦夫们》的作者约瑟夫·史克沃雷茨基承认说美国文学和爵士乐对他的创作具有重大影响,他还认为它们对战后的许多捷克小说也一样。

昆:史克沃雷茨基是以美国为定向的作家。这很奇怪,但小国家都是很世界主义的。不妨说,它们注定得是世界主义的,因为要么做一个可怜的、眼界狭窄的人,除身边环境之外,除小小的波兰、丹麦或捷克文学之外,对其他所知甚少,要么就必须做一个世界性的人,了解所有的文学。小国家和小语种颇为荒谬的优势之一是它们熟悉全世界的文学,而一个美国人主要了解的是美国文学,一个法国人是法国文学。捷克人虽然都处于同一地平线上,但也有个人偏爱。我认为,许多人是由于爵士乐而对美国文学着了迷,史克沃雷茨基就是其中之一。他早年是一个爵士乐手,因此从很年轻的时候起他就是一个美国专家。他在翻译福克纳方面做出了优异的成绩。因此,作为一个捷克人,史克沃雷茨基的个人独创性表现为他是一个美国文学的行家。而我,则一向被法国文化和法国文学所深深吸引。在很年轻时,我就读了波德莱尔、兰波、阿波利奈尔、勃勒东、科克托、巴塔耶、尤内斯库,钦佩法国的超现实主义。

埃:贡布罗维奇争辩说:“作家不是以写作为职业的人。写作要求一个人有个性和一定高度的精神境界。”对此你是否同意?

昆:以写作为职业?既是又不是。作家不是一个以写作为职业的人,因为他必须拒绝例行公事。在一定的时候,当一个作家已无话可说丽他的专业知识却使他还能继续工作时,他也必须缄口不言。无论他有多么职业化或掌握什么样的专业知识,都没有用。另一方面,写作的确需要精通技巧,在技巧方面写作很像作曲,作曲要学习四年才能写总谱或一首管弦乐曲。根本不可能坐下来就写出乐曲来。但是,音乐上的这种背景要求,在文学创作上却不是一目了然的。音乐有音乐学院,文学则没有.不管怎么说,写作是一种专长,相当艰难。(杨乐云/译)

(编辑:田庄)