说实话,当《悬赏界》杂志向我约稿时,我觉得多少有些为难,无法立刻写出允诺的回信。这并非是因为我清高、孤傲所致。恰恰相反,我并不认为这本杂志特别低俗。说到低俗,什么杂志都是低级趣味的,在其中发表的作品也都是这样的俗物。即使我自己,原本也是一名庸俗作家,自然也不可去嘲笑别人的低俗。每个人都在千差万别的生存模式中艰难地前行,这是必须得到尊重的。

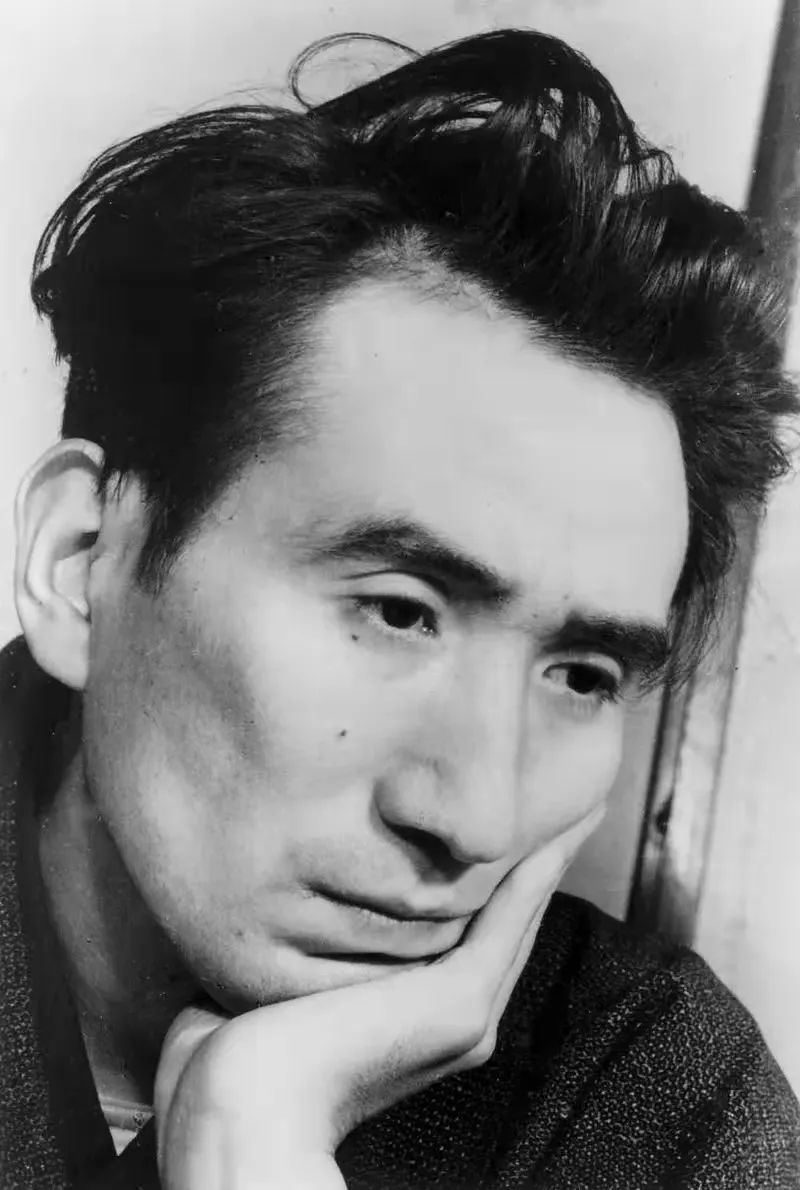

我的困惑在于其他事情。那就是,我根本谈不上什么大家。该杂志的编辑曾连续将八月上旬刊、九月下旬刊及十月下旬刊三册杂志赠送给我。然而,读过之后,发现该杂志的读者,似乎抱着跃跃欲试,想在“文学”上一试身手的心态。如果人处于这种心态时,就会像仰视苍穹般,心怀纤微不染的高远希望。可这种希望对撰写那些既不欺人也不欺己的作品毫无用处,只是某种茫然地奢望自己能够扬名天下的野心。这也是理所当然之事,并不能成为非议的理由。平日里,来自同事的轻视,父母、兄弟姐妹的担心,甚至连妻子、情人都不信任自己,可这又有何妨,我只需奋发搏击。从前一位名叫拜伦的人,不是一朝醒来就名扬天下的吗?试一试吧,这样的心路历程,对任何人来说,都是极其自然的人之常情。想到此,那个人兴奋地跑进书店,拾起这本《悬赏界》杂志,翻开一看,看到署名为太宰治的作者,这个名字前所未闻,写出的东西却摆出一副老师的面孔,岂不是非常扫兴!因为此人满脑子里想的都是夏目漱石、森鸥外、尾崎红叶、徳富芦花等人,还有前几日刚刚荣获文化勋章的幸田露伴。这些文豪之外的人是不值得关注的,然而这也是很正常不过的事。而“非文豪、不关注”的态度却是完全正确的,希望他能够一直保持这种态度。最惨的是在那本杂志上摆出一副老师的样子,在喃喃自语地写作的名为太宰治的男子。

他一点儿名气都没有。而这本杂志的读者都是尝试搞文学,意欲成名于天下的所谓抱有青云之志的人。毫无卑怯之心,傲然仰视苍穹,而无视伤害,纤尘不染。这样的人会听一个未入流的丑怪作家嘶哑的低哝吗?我的困惑正在于此啊。我至今未曾写过什么令人津津乐道的小说。纯粹在模仿别人,没有做过什么学问,才三十一岁,一个黄口孺子而已。即使让人说成不懂人情世故也毫无办法,我什么都没有。我没有任何值得夸耀的东西,只有像罂粟粒籽般微乎其微的一丁点儿自尊。那是因为我自己傻,做的事尽是毫无益处的徒劳而已,即使如此,也是我十年来辗转追求得来的。然而,再详加考虑之下,觉得对今后立志成为文豪的诸位读者还是有一点儿值得借鉴之处。

如果能够避免像我这样做的徒劳无益之事,那还是预先知道可以避免是最好的。并非所有的事情都是可以明智地越过去的。可是,我自己头脑笨笨的,却缺乏自知之明,还有些自负,不听人劝,对什么事情也是抱着没什么大不了的态度,一时逞匹夫之勇。明明自己不会游泳,却跃入深潭之中,不一会儿,便觉得呼吸困难,其状惨不可言。像我这样愚蠢的作家,面对立志将来成为鸥外、漱石等成名作家的读者,我到底该讲说些什么呢?顿觉非常困惑。

我倒宁愿自己是一位臭名远播的作家。似乎总是被人种种曲解本意,不过,我认为还是自己做得不够好的缘故。事实上,也很难做到完美。我目前正准备大干一场。可是,我自己头脑不灵活,想一下子把所有问题都解决掉,确实无能为力。除了摸索着一步一步地慢慢前行,别无他法。我希望自己可以活得更久一些。在这种心境之下,我根本就不知道应该和诸位讲些什么。正如刚才所写,仅存罂粟粒籽般的一丁点儿自尊了,即便是那一点儿自尊,现在我还想将其抹去。愚蠢而无谓的辛苦又有什么值得炫耀的?然而,我必须将自己像钻牛角尖似的,一直执着于愚蠢而无谓的辛苦坦白地告诉大家。如果说我有想说的话,也仅此而已。我历经多年的千辛万苦,却一事无成,至少我能够给你一点极其消极的无力忠告,使你可以爱惜自己,而不要学我的这种愚蠢举止。灯塔高高而释放出明亮的光芒,并非在炫耀自己之能,而是这里是危险之地,给人以不可靠近的忠告之意。

一日,有两三个学生来访,当时我也感觉到了与现在相同的困惑。他们当然也没有读过我写的小说。因为他们也同样有着青云之志,看不上我的小说。而且,我也认为理应如此。如果有时间读我辈的小说,更应当多读一些外国一流作家的或日本古典作品。期待自然是越高越好。既然瞧不上我的作品,为什么要来我这里呢?因为很容易来。除此之外似乎没有别的理由。

“哗啦”一声,大门顿开,而我就坐在离门口不远之处,因为房间非常狭窄。难得有客来访,绝不会有人心怀歹意而千里迢迢地来到我这乡间小舍,我必须报以知遇之恩。于是,我说,请进,欢迎你来。因为自己也并非是什么了不起的人物,把客人从门口挡回去之事,我是无论如何也做不出来的。而我也并非是一个工作非常忙碌之人。忙中谢客之类的光鲜之事,我永远也做不到。

“比我更了不起的作家在日本非常之多,请去拜访他们吧,一定会有更大的收获。”一次我对一位学生认真地说。听了此话,那名学生抿嘴一笑,坦率地说道,“即使去了,恐怕人家也不会见我们的吧。”我依然认真地说,“没有那回事,如果不见的话,索性带上饭团站在门外等候,坚持一两夜,若是衷心尊敬那个人,这样的行为也不能说是坏事。”那位学生哈哈大笑起来,如此使人尊敬之人,日本作家中是没有的,如果想成为歌德、达·芬奇的弟子,付出如此苦心犹可。大放厥词之后,抓起桌子上的一个包子就塞进了嘴里。年轻而不知忧愁为何物之时,期望就是如此之高。我对他无语了。他没有把我放在眼中。然而,这种轻蔑是正确的。我既穷又懒、不学无术,并且尽写一些庸俗之极的小说。受人歧视也是理所应当的。

“你痛苦吗?”我向这位天真无邪的访客问道。“当然痛苦了。”他一下子将包子吞咽了下去答道。痛苦是一定的,青春时期虽然被称为是“人生中的花样年华”,但同时也是焦躁、孤独的地狱。“因为不知道该如何做才好,所以感到非常痛苦。”“原来如此,”我首肯道,“因为心中有这种痛苦,才到我这里来的吧?或许你在想说不定太宰会说出些意想不到的言辞,不,那家伙还是不中用吧?等等,怀着这样的心情,在犹疑不决之中,随意溜达到我这里来的吗?若是这样,我可不行哦。我教不了什么对你有益的东西,首先,连我自己现在也身处危险之中。我头脑不聪明,什么也不懂。只是我迄今为止都是在坎坷、失败中一路走来,希望你不要重复我的愚蠢举止,所以想多说几遍。不得因懒惰而不去上学,考试不能不及格。虽然也可以作弊几次,但是必须从学校正常毕业。尽量多读书,不要总去咖啡厅浪费钱财。如果想喝酒时,可以与朋友、学长们边吃牛肉火锅,边慷慨激昂一番,这也不能一周超过一次。要耐住寂寞哦。坚持了三天,还感到寂寞难耐,那就是生病了,用冷水让自己清醒一下。必须勒紧裤腰带,不要向别人借钱,即便饿死也不能借钱。这个社会是不会使人那么容易就饿死的,放心好了。如果你要谈恋爱,一定要保持单恋状态,先将自己的感情包藏起来为好。向女子表白自己的感情,是男子汉的耻辱。只要你在恋着别人,就会被别人恋。对这一点你一定要深信不疑,从容不迫,万事都是急不来的,好事多磨嘛。漱石开始写小说时已经四十岁了。”

我的这一番愚蠢的谆谆教诲,本就不是什么高大上的东西,惹得那位学生捧腹大笑不已。而这一杂志的读者们,都是立志成为明天的鸥外、漱石、歌德等一流作家的人。听到我这样一个既无名气又不伟大的作家的蹩脚忠言,必定会哑然失笑的。这样也好,期望越高越是好事嘛。

(编辑:夏木)