11月18日下午,新东方创始人俞敏洪在某公开演讲上发表了“因为女性的堕落才导致整个国家的堕落”的言论。此言一出,舆论一片哗然。

在这场演讲中,为了证明教育方向的改变在于评价机制的改变,他以女性对男性的影响去举例。他的原话是:“如果中国所有女生找男人的标准,都是这个男人必须会背唐诗宋词,那全中国的所有男人都会把唐诗宋词背得滚瓜烂熟;如果所有的女生都说中国男人就是要他赚钱,至于说他良心好不好,我不管,那所有中国男人都会变成良心不好,但是赚钱很多的男人,这正是现在中国女生挑选男人的标准。”

随后,俞敏洪称,“所以,实际上一个国家到底好不好,我们常常说在女性,就是这个原因,现在中国是因为女性的堕落才导致整个国家的堕落。”

值得明确的是,此事俞敏洪并未被标题党,这句标题确实是他演讲中的原话。

很快,他在个人微博和朋友圈就此言论致歉。他说,“……由于没有表达好,引起了广大网友的误解,在此深表歉意”。俞敏洪重述了自己“真正的意思”:“一个国家的女性的水平,就代表了国家的水平。女性强则男人强,则国家强。”。

为了证明这个观点,俞敏洪给出的例子是:“女性素质高,母亲素质高,就能够教育出高素质的孩子。男性也被女性的价值观所引导,女性如果追求知性生活,男性一定会变得更智慧;女性如果眼里只有钱,男性就会拼命去挣钱,忽视了精神的修炼。女性强则男人强,则国家强。”

俞敏洪这段话引起争议不在于他的结论,而恰恰在于他的论据。他的论证中隐含了一项预设:女性价值完全在于私领域内的表现,也就是教育孩子和引导老公了。换言之,他的话看似是对女性的吹捧,实则是对女性价值的禁锢。所以难怪大部分女性网友都不买账,反而犀利评论:“合着是丧偶教育吗,爸爸去哪儿了?”点出了他发言背后的预设。

也就是说,俞敏洪的言论再次固化了“男人在外打拼、女人在家照顾育儿照顾家庭”的传统性别秩序,进而暴露了他不够“与时俱进”的性别观念。

与其说俞敏洪厌女,不如说他是“旧礼教的牺牲品”

俞敏洪还在为自己年轻时期的“不受女生喜欢”而耿耿于怀。一些网友很快拿出俞敏洪的早年经历佐证他的“厌女”属性。例如,他曾说,“大学五年,一个女人都没有爱上我。今天至少还有很多女生坐在下面耐心听我讲,这就是中年男人的胜利。”言辞间透露出将女性视为敌人的态度。

在2017年5月的一次分享中,俞敏洪提到自己后悔没在年轻时做过的事之一就是没有谈恋爱,因为“如果我去追一个女生,这个女生可能会说,你这头猪,居然敢追我,真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。要真出现这种情况,我除了上吊和挖个地洞跳进去,我还能干什么呢?所以我认为,我谈恋爱一定会被女孩子拒绝,拒绝会更加没面子,我还不如不谈”。

作者刘满新的文章认为,俞敏洪的言论背后其实折射的是社会层面的厌女文化的流行。厌女文化是一种系统性的社会机制——置身其中的人,很容易就被卷入到此机制中,却不一定自知。它的实质是对某些刻板性别规范的内化与接受,并进而要求女性去遵守这些“性别本分”,诸如要顾家、要贤惠、要温柔、要美貌.....对那些不满足此要求的女性,自然生出不满与厌恶。

这篇文章继续描述了厌女文化的危害:“这种性别秩序会区分好女人和坏女人,惩罚那些逾越规矩的坏女人:那些没有给予男人足够注意力的女人,那些没有提供足够情感支持的女人,那些抢了本属于男人的学位、工作的女人,那些独立于男人追求性自主的女人,那些不感情用事的理性女人,那些没有回归家庭的女人……”

有朋友认为这篇文章一语中的,但我并不同意这篇文章的观点,在我看来,如果说西方基督教传统中存在“厌女”传统,女性是附属者的角色的观念,这却并非东亚社会内生性的文化。

一九七二年,美国人类学家玛杰里·沃尔夫曾提出“子宫家庭”(Uterine family)的概念,并向女性在中国社会中仅仅是受害者的看法提出挑战。基于对中国台湾乡村家庭长期实地考察的基础上,她解释了为什么女性在男权的制度里面也能得到好处,以及一个男权制度能够维持的原因。

沃尔夫指出,一个女子出嫁后,她在婆家的地位随着生育儿子而产生变化。由于中国家庭中男孩的早期教育多由母亲来承担,因此通过教育,母亲培养起儿子对自己的感情维系,待儿子成长后母亲即可通过儿子来扩大自己在男性统治的家庭中的影响和权力。

孝子的文化又配合这样一个机制在起作用,再加上女性的预期寿命比男性长,《张门才女》这个书里面就给了一个解释,因为男人要在外面奔波,得病得不到治疗,死亡概率高,而女人关在家里得传染病的概率小,等把儿子培养出来就有地位了,所以历史上有权有势的女人也不是没有。为了巩固自己通过儿子获得的家庭地位,母亲往往又需要以传统的忠孝观来教育儿子,维护儿子在男性中心家庭里的统治地位。

就这样,这个以母亲为中心的“子宫家庭”在父权的家庭运作过程中,既巧妙地向父权提出了挑战,又巩固了男性统治的传统。这种对妇女在男性中心社会中所起的复杂作用的探讨对中国妇女研究者有很大的启示意义。在这个制度里面,如果一个女人她的子宫里面产生一个儿子,一切利益就有了,所以有妇女会愿意去维系和男权文化配套的各种习俗。

出生于1962年的俞敏洪也是成长于这样的中国传统家庭。在报告文学作家卢跃刚为新东方撰写的传记中,他证实了一个“流传甚广的故事”:俞敏洪当众向母亲下跪。在张明扬查阅了很多资料写成的《俞敏洪和他生命中的两个女人》一文中,也讲述了俞敏洪对孝道的尊崇,以及他的母亲李八妹在新东方的“老太君”的地位。

也就是说,俞敏洪作为一个男性既是这个制度的得益者也是牺牲品。一方面,他的家庭把所有希望都寄托在他身上,他享受了更多的资源,发展的可能性更大,同时把女性特别是妻子的社会价值更多的视作“女主内”和教育孩子;但另一方面,当他面对强悍的母亲时,又像传统伦理中的“孝子”,默认“母权”,默认母亲的大家长地位,欣赏甚至崇拜母亲在工作和生活中的强悍角色。

在这样的环境下成长起来的俞敏洪,自然不是一个现代意义上的女权主义者,但又很难说他是厌女症。正如专栏作家张明扬评价的那样,他的部分思想停留在上一个时代,停留在儒家式的传统伦理中不能自拔,他本人是“旧礼教的牺牲品”。

这可能也是包括俞敏洪在内的那一代男性的典型问题,让他们反思自己所处的结构恐怕很难。批评者如果认为他们只是掌握了性别特权却没有付出“孝顺”的代价恐怕又对他们欠缺了同情。

俞敏洪 视觉中国 资料

把女性“特殊化”即违背男女平等的精神

俞敏洪的发言会引起如此大的反弹,是因为这句话的表意本身有极大的歧义。在传播学上,这是一句“噪声”很大的话。传播学中噪声的概念,意思是讯息可能受到噪音的干扰,产生某些衰减或失真。因为传播不是在封闭的真空中进行的,过程内外的各种因素会形成对讯息的干扰。噪音是指任何附加在信号上而非信源有意传送的东西,会增加信息传播的不确定性。

为什么听完俞敏洪的两次发言,你根本没弄明白,他到底是要表扬女性,还是要批评女性,还是要把女性特殊化?

我们再听听100年前梁启超的发言,他曾说:女性开放则社会开放,女性独立则社会独立,女性自由则社会自由,女性强于欧洲则国强于欧洲,女性盛于世界则国盛于世界。这句话并未引起歧义的原因是它讲的是结果,它并没有表达一个国家全靠女人去打拼的意思,而是说,女性文明是社会进步的标志。

俞敏洪也犯了一个日常语言交流的错误,如果想表达对女性群体的友好,他应该形容结果,而不要形容过程,因为形容过程本身很容易引发歧义,变成噪音。了解他的个人成长史,我们有理由相信,他对女性群体的感情很“复杂”。他的言论正着听,是把男性的好,归功于女性,但反着听,就是把男性的坏也归咎于女人。如果说前者还不会惹人厌烦,后者则一定会引起女性听众的不满。

因为我们都知道,无论男性群体还是女性群体都是一个社会结构的产物,归咎于女性群体,而不去看是什么样的社会机构造就了这样的女性,则未免失于浅薄。一些知名心理学家,例如玛丽·皮弗(Mary Pipher),就在她的作品《复活奥菲利亚》(Reviving Ophelia)中曾指出青春期的女孩出现的行为偏差不能单纯归结到个人身上,而是一个包含了教育、文化、社会结构等多方面的原因。对于青春期的女孩而言,她们面临的压力和变化要比同龄的男孩更多。她们不仅会面临自身的变化,同时还要面对外界对她们要求的变化。不仅如此,此时的女性开始意识到了社会性别结构的权利失衡的问题。

无论是要褒还是要贬义,俞敏洪在发言中把女性“特殊化”即已违背男女平等的精神了。在他的例子里,女性没有职业角色,没要独立的形象,女性的价值体现为家庭和教育的坐标系里,这会让听者觉得,俞敏洪老师完全没有关注过现代女性,以及她们对独立自主、职业发展的需求。

俞敏洪可能自认从来没有物化过女人,但是他的潜台词是,那些没有更加顾家顾孩子的女人,是失职的,甚至会危害到国家。而他更没意识到的是,此番言论也让具有现代性别观的男性不满,正如微博大V“顾爷”所说,“俞校长的话同时低估了男性,没搞懂什么是真正的平等。”

批评俞敏洪并非要搞男女对立

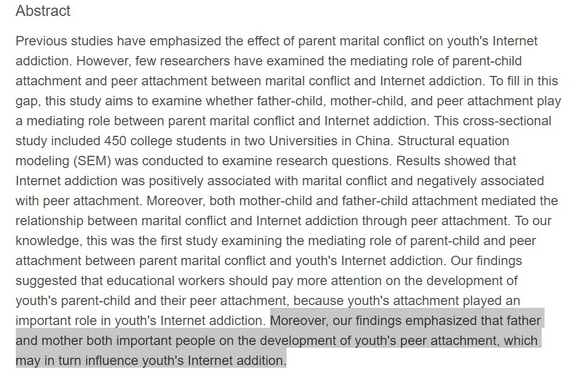

至今还是有不少观点强调,由于生理构造的原因,女性“天然”和孩子的纽带更紧密,但其实已经有很多学术研究表明父亲和母亲在孩子的教育中发挥同等重要的作用。譬如,在2016年的一篇心理学研究中,作者Xiaojun Yang等人指出,在青春期孩子和同辈关系的发展中,父亲和母亲共同发挥重要作用,如果孩子有网瘾或者孤独感强烈,那也是父母共同承担责任……

正因为我们的传统文化是“男主外女主内”,为了同等的发挥家庭教育的作用,可以确定的是,更应该做出改变的是男性这个群体。

可现实却是,中国的现代化进程的痕迹主要体现在了女性群体身上。

这句话出自密歇根大学妇女学习和历史系终身教授,复旦-密大社会性别研究所创始人及合作所长王政。她在不久前接受澎湃新闻采访时认为:“中国的现代化只体现为了女人的现代化。”

王政说,中国女人从农业社会的性别隔离中走了出来,但没变的是男人,他们过去是读书、做官、经商,现在还是读书、做官、经商,唯一变化的就是他现在可以坐飞机和用手机之类的现代工具,“这些都是器物的改变,而不是心灵内在的变化。”王政继续说,“而女人则发生了天翻地覆的变化,从社会空间活动范围到知识结构,主体身份全都变了,正因为中国的现代化只是女人的现代化,所以今天的中国是‘半身不遂’。”

王政认为,中国社会要真正实现现代化,就必须把男人也现代化,产生新的男性主体。那样,我们的社会才能称得上真正的现代化的社会,“为了中国的未来着想,我们需要花大力气来呼吁中国男性的现代化,重新建构符合21世纪现代世界潮流的男性主体。”

我认为,这个新的男性主体,应该是同时承担起教育孩子责任,既主外也主内的男性主体。

如果像俞敏洪这样的大佬,还要用陈旧的性别秩序来期待,甚至压制已经现代化了的,有平等意识的女人,难免会出现社会思潮的混乱和反弹。

俞敏洪这样的发言,在西方国家可能会被标签以“有毒的男性气质(toxic masculinity)”。但我希望,此次争议不要发展成女性对男性的宣战,而是一次启蒙。那种认为是男人群体压迫了女人的看法也需要被警惕,男人和女人不应该变成仇人。

由于文化的变迁,现代化的推进,男人的角色也需要不断地演化,而如今,男人对于社会对他们的期望感到迷惑,在摧毁传统的男性形象同时,我们也需要进一步提供新的偶像以替换之。试想,如果大量的青少年在成长过程中没有接触过有现代男性意识的男性,他们对男人、丈夫和父亲将会有怎样的设想?他们将扮演什么样的角色?男孩们对自己做何感想?

正如美国知名学者克里斯蒂娜·霍夫·萨默斯(Christina Hoff Sommers)所说,新一代男青年从媒体、家庭、左右各派政治势力、政府甚至教育系统中,接收到了各种矛盾的信息。这会导致整整一代毫无榜样指引的男人。我们不希望看到,我们的社会对年轻男性怀有怀疑态度和恐惧心理,导致他们无法培育出正常的自尊心,要么畏缩不前,要么不胜挫折而爆发。

(编辑:李思)