最近重读南非前总统曼德拉的传记《漫漫自由路》,再一次为这位奇人的故事所打动。

曼德拉因反对种族隔离而作为“政治犯”坐了长达二十七年的牢,但他最终获得了自由,并作为总统推动了南非族群和解。何其苦难、何其坚韧、又何其幸运的人生!

今天的“给你一针”栏目,选摘了书中他在南非臭名昭著的罗本岛服刑期间狱中生活的一个小切片。

作为“政治犯”的曼德拉的狱中生活碎

片文 | 纳尔逊·曼德拉 谭振学 译

选自《漫漫自由路》

在狱中,所有的囚犯都被当局划分成A、B、C、D四类当中的一类。A类为最高级别,享受最好的待遇;D类是最低的级别,享受最差的待遇。一切政治犯,即被当局称作“治安犯”的犯人,自然被划归为D类。与这些类别划分有关的待遇包括探视、书信、学习和购买日用品的机会,所有这一切对每个犯人的生活来说都是必需的东西。一个政治犯一般要花几年的时间才能从D类升为C类。

我们对这种分类方法十分反感,因为这样的分类是不道德的、有辱人格的。它不仅对普通犯人是一种打击,而且对政治犯也是一种特别的打击手段。我们要求,所有的政治犯应该被划成一类。尽管我们对这种划分提出了抗议,但是我们不能忽视的一点就是,这种划分在监狱生活中是无法变更的。如果你抗议作为一名D类囚犯每6个月只能收到一封信,监狱当局就会说:改进你的行为,成为一个C类囚犯后,你每6个月就能收到两封信。如果你抱怨吃不饱,监狱当局就会提醒你,如果你是一个A类囚犯,你就能从监狱外得到钱,那样,你就可以在监狱的糖果店内购买额外的食物。即使是一位自由战士,能购买日用品和书籍也是大有益处的。

这种分类一般与囚犯的刑期有关。如果你被判8年监禁,你一般会在头两年被划为D类,随后两年被划为C类,再后两年被划为B类,最后两年被划为A类。但是,监狱当局把这种分类作为对付政治犯的一种武器,他们往往以降低我们的类别相威胁,借此来控制我们的行为。

1958年叛国罪审判期间的曼德拉尽管我被带到罗本岛以前就已经被关押了近两年,但是,我来到罗本岛之后仍然被划为D类。虽然我也希望得到高一级类别的权利,但是我却拒绝在行为方面让步。最快的升级办法是听话、不抱怨。“我说,曼德拉,你是个爱找麻烦的人,”狱警们会说,“你将终身被划为D类。”

囚犯每6个月被召集到监狱委员会面前评估一次级别。监狱委员会有意以监狱规定的名义对我们的行为进行评价,但是,我们发现这种评分与其说是一种行为评分,倒不如说是一种政治评判。在我第一次与监狱委员会见面期间,委员会的官员们询问了我有关非洲人国民大会和我的信仰问题。尽管这与分类没有什么关系,但是我仍然耐心地予以回答,并试图以此感化他们,使他们也接受我们的信仰。这一次还算是把我们当人看待,但这是不多见的,我也是第一次作出了响应。后来我发现,这仅仅是当局从我们身上收集情报的一种办法,我反而无意之中中了他们的圈套。随后不久,我们一致认为不应该与监狱委员会讨论政治问题。

作为一名D类囚犯,监狱当局只允许我每6个月有一次被探视的机会,只能写一封信和收一封信。我认为,这是监狱系统最不道德的规定之一。与家人沟通是一种人权,不应受到监狱系统人为分类的限制。但是,这却是监狱生活中的一个事实。

曼德拉和妻子温妮结婚照探视和书信仅限于“直系”亲属,我们发现,这个限制不仅是令人讨厌的,而且也是一种种族歧视。非洲人直系亲属的概念与欧洲人或西方人的直系亲属概念大不相同。我们的家庭结构更大,更具有包容性,任何来自一个共同祖先的后代都被视为同一家庭的组成部分。

在监狱里,比来自家中的坏消息还要坏的事情莫过于根本就没有家人的消息,思念家人的不幸和悲伤比实际上的忧伤和失望更令人难以承受。我们宁愿收到一封写着坏消息的信,也不愿意连信都收不到。

更有甚者,这个令人痛苦的限制也被当局滥用了。期待来信的心情是非常迫切的。每月有一次通知来信的机会,有时6个月过去了,但一封信也没有。虽然6个月允许收一封信,但是6个月却没有收到一封信,这是一个更大的打击。谁不想知道自己的夫人和孩子们、母亲和姊妹们发生了什么事情?当我接不到信的时候,我感觉心情像大卡鲁高原一样干旱和荒芜。有时,当局还常常恶意扣压信函。我不会忘记狱警们说的话:“曼德拉,我们收到了给你寄来的一封信,但是,我们不能给你。”他们不说明为什么,也不告诉你信是谁寄来的。这时,要完全靠自我约束,不能为这样的事情发火。后来,我通过适当的渠道提出了抗议,有时还真能要回自己的信。

当真的有书信寄来的时候,收到这些书信简直可以说是如获至宝。一封信就像夏天的甘霖,甚至能使沙漠变成绿洲。当当局递给我一封信的时候,我不会急不可待地冲上前去,一把把它接过来。尽管我渴望立即把它拆开并当场展读,但是我不想让当局因看到我那急切的样子而感到满足,而是拿着信慢慢地回到牢房,似乎在展读家书之前还有许多事要做一般。

在头几个月里,我收到了一封温妮的来信,但是,信却被当局作了审查和删节,除了问候之外几乎什么内容也看不清。岛上的审查人员竟然用墨水把不允许读的段落全部涂掉,但是,当他们发现我们能把涂在信上的墨水清洗掉从而看清墨水下面的内容时,他们又改变了删节方式。他们用刀片把要删节的内容裁下来,由于多数信反正两面都写了字,因此其反面上的内容也往往被剪掉。

看来,他们巴不得把信弄成碎片。对信笺的审查和删节往往延误信的分发时间,因为有的狱警文化水平不怎么高,所以审查、删节一封信可能要用一个月的时间。我们发出的信也要经过审查和删节,常常与收到的信一样,被剪得乱七八糟。

8月末,我来到罗本岛还不到三个月,当局告诉我,第二天将有人来探视,但却不告诉我来探视的人是谁。瓦尔特也被告知有人要来探视。我猜想、我希望、我期待、我相信—探望者会是温妮和阿尔博提娜。

自从温妮得知我们被关进罗本岛监狱的时刻开始,她一直都在设法来岛上探视。作为一个身背禁止处罚的人,她必须经司法部特许才能来罗本岛,因为从法律上说,她与我联系是不被允许的。

即使得到了当局的批准,来罗本岛探视也不是一件容易的事。探视时间最多不能超过30分钟,政治犯则不允许与来探视的人有任何直接接触,但探视人与囚犯却在同一个房间里见面。

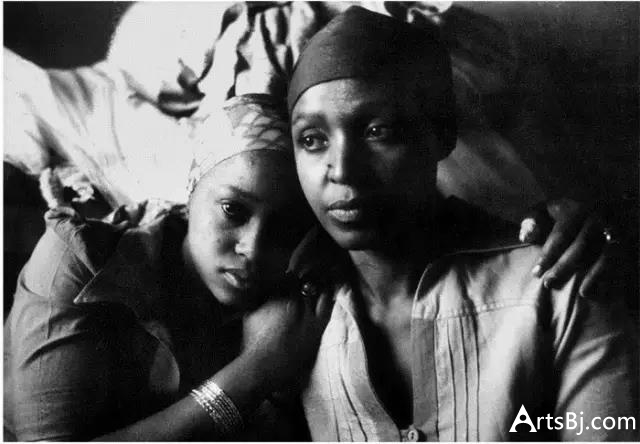

曼德拉的妻子和女儿当局似乎从不提前安排探视。不定哪一天,他们与你的夫人取得联系,并说:“明天你被允许探视你的丈夫。”这是非常不方便的,常常使探视无法进行,如果某一亲属提前计划到狱中探视,当局有时会故意拖延时间,直到飞机起飞后才批准。由于多数囚犯的家都在离开普地区很远的地方,并且没有多少钱,所以常常无法到罗本岛探视。有的人来自贫穷的家庭,可以说多年甚至根本就见不到自己的妻子。我认识一个人,他在罗本岛上待了十几年,一次也没有人来探视过。

非直接接触探视室很狭窄,而且没有窗子。囚犯这边是一个只有5平方米的房间,通过一个小方块玻璃与另一边具有相等面积的房间相望。一个人坐在椅子上,通过厚厚的、模糊不清的玻璃看着对方,并通过打在玻璃上的小孔与对方交流,因此,只有大声说话才能使对方听清。后来,当局在玻璃前安装了麦克风和喇叭,效果稍有改善。

瓦尔特和我被叫到探视室,并在室内的一个角落坐下来。我心情有点不安地在那里等待着。忽然,窗子的另一端出现了温妮那可爱的面孔。为了探监,温妮总是把自己刻意打扮一番,设法穿得新一点、优雅一点。不能与我的夫人直接接触,不能温情地与她说说话,不能与她单独在一起,这是一种极大的失望。在我们看不起的人的眼皮子底下,我们不得不在保持一定距离的条件下进行接触。

我立即看出,温妮精神压力很大。看到我在这样的处境下,她认为我一定是一直在受苦。仅仅来到这个岛上本身就够苦的了,另外还要忍受监狱中严厉的规矩、狱警们的侮辱和无人格可言的待遇。

我随后了解到,温妮近期又遭到了一次禁止处罚,并且由于被禁止而失去了在儿童福利办公室的工作。在她被解雇之前,她的办公室也遭到警察的搜查。当局一直认为,她正在秘密与我保持联系。温妮很喜欢她的工作,一天到晚忙于为孤婴寻找养父养母、为没有工作的人找工作、为没有医疗保险的人提供医疗帮助。我夫人的被禁止和烦恼使我感到极大的不安:我不能照顾她和孩子们,而政府正在为她自己照顾自己制造麻烦。我的无能为力使我感到十分苦恼。

我们的谈话一开始就很尴尬,她身后有两名狱警,我身后有三名狱警,这使得我们的谈话难以开场。狱警的作用不仅仅是对我们进行监视,而且也是一种恐吓。当局规定,谈话必须用英语或南非荷兰语,用非洲人的语言进行谈话是被禁止的,谈话的内容也仅限于家庭方面的事情。任何离开家庭的话题和与政治沾边的字眼都将意味着探视的终止。如果谈到狱警不熟悉的名字,他们会要求我们停止谈话,并问该人与我们是什么关系。这种情况经常发生,因为狱警一般不熟悉非洲人姓名的多样性和特点。有时不得不浪费几分钟宝贵的探视时间向狱警解释族系的不同分支,令人感到无奈和讨厌。但是,他们的无知也给我们带来了有利的条件:我们可以为我们想谈的人起一个假名,谎称我们谈的人是我们家中的成员。

第一次探视是非常重要的,因为我知道温妮对我的健康感到不安:她听说我的身体被摧垮了。我立即告诉她我的身体很好,她也能看出我的身体是健康的,只不过是比以前瘦了一点儿而已。她也瘦了,我认为这是由于精神紧张而造成的。当温妮在探视中表现出发愁或紧张的样子时,我会敦促她适当增加体重。她总是想减肥,而我则总是不让她减肥。我逐个询问了孩子们的情况,以及我母亲、姊妹和温妮家的情况。

忽然,我听见身后的狱警说:“时间到了!时间到了!”我用怀疑的目光回头看了他一眼,意思是不可能已经用完了半小时的探视时间。但是,事实上他是对的,探视总是感觉一眨眼就过去了。在我被监禁的岁月中,每当狱警喊叫“时间到了”的时候我总是为时间过得快而感到诧异。温妮和我只好从椅子上站起来,并匆匆告别。温妮走后,我总是感觉恋恋不舍,很想保持她在我身边的那种感觉。当然,我不会让狱警们看出这种情感。当我走回牢房的时候,我回味着我们所谈的话。随后的几天、几周甚至几个月中,我会一次又一次地回想起探视时的情景。我知道,至少6个月内我不能再次见到我的夫人。事实上,温妮在随后的两年中一直没能再来监狱探视我。

主页菌和理想国文学中心的七个编辑鼓捣了一个新栏目,名叫 “给你一针”,每周五更新,具体要做些什么,以及什么形式,并不限定,反正就做着玩。

(编辑:夏木)