傅抱石全家(1963年春节),第一排右二为傅抱石,第二排右一傅益瑶

采访者:陆林汉 蒋越

受访者:傅益瑶

12月6日,傅抱石女儿、画家傅益瑶的新书《水墨千金》经过一年时间的创作,付梓成书,在上海举行了新书首发式。书中片段与片段之间偶有重合,一段鲜活的历史,一组生动的人物群像历历在目。在接受记者对话时,她表示,父亲对中国“文”的理解敬重一直影响着我。在傅抱石看来,中国人的“文”含义很复杂,不仅仅是文章,或者文化,或者文学,有“文”就能治国,治天地。有“文”就能有爱,有“文”就能有慈悲,学画画当然也要以文为基础,“所以中国画的笔墨不是形式,它是一个有生命的活物。”

傅益瑶是画家傅抱石之女,她早年遵父命学习中文,后终究因为幼年耳濡目染父亲绘画创作而踏入画坛。1979年末,经邓小平亲自批准赴日本留学,是中国改革开放后第一位公派赴日学习美术的留学生。在日本,她广结善缘,技艺精进,为许多著名寺庙作“障壁画”而闻名。

《水墨千金》虽然说的都是一人一事,一家之事,但傅益瑶凭借着写作技法和记忆力,将珍贵的历史细节呈现出来,耐人寻味。更何况,在那个大时代大环境之下,这样的人事家事又何尝不具有普遍性的意义?书中的文字是片段式的,往往截取一位故人的一个瞬间,或者自己人生的一段经历,忆往述怀,关照当下。

在书中,傅益瑶谈到了对其一生影响最大的人,也就是父亲傅抱石。傅益瑶长相俊秀,又热爱文艺,从小就在父亲的客厅里见过很多名演员,所以她最初的梦想是当一名演员,“我小时候从来没想过自己以后会画画,因为全家都是画画的。”而随着傅益瑶长大成人,即将高考,也确实有一些傅抱石的演艺圈朋友表示将帮助傅益瑶实现梦想。但傅抱石阻止了女儿的梦想,他给女儿设定的专业是南京师范大学中文系。在傅抱石看来,中国人的“文”含义很复杂。不仅仅是文章,或者文化,或者文学,它是这个宇宙存在的真理。有“文”就能治国,治天地。有“文”就能有爱,有“文”就能有慈悲。当然,学画画也是要以文为基础。她感叹道,很多年之后,尤其是在绘画的道路上风生水起,她渐渐明白了父亲当年的良苦用心。“事实证明,爸爸当年让我习文的决定,对我的一生起到了最重要的作用。这么多年来,我的生命中遭遇许许多多的困难和不顺,也侥幸取得过一些小成就,守护我一路前行,为我照亮人生的始终是爸爸对‘文’的超凡理解和敬重。”

少年时的傅益瑶与父亲傅抱石

《赫日流晖》,傅益瑶作品

而谈及傅益瑶自己的艺术和其父亲的关系时,傅益瑶表示自己从小生性好动,父亲也觉得她没法安心绘画。而她自己小时候对画画也确实不太感兴趣,看看父亲画画,只是因为喜欢黏着他。“当时看父亲作画从来不看他画在纸上的内容,只看他画画的气象,所以成年后再看他笔下的画,就简单多了。”而就在傅益瑶进入南京师范大学中文系就读,开始习文之路一个多月后,傅抱石就不幸去世。虽不曾得到具体指点,但是毕竟从小在父亲身边看他作画,耳濡目染,父亲对于绘画的一些精辟的论述依然深深印刻在傅益瑶心里,对她后来的绘画之路产生了非常重要的影响。“爸爸经常说,一幅好的画有可能画得很疏,但实际上里面气韵十足。人生和画画一样,粗画细收拾,千万不能把一步步小的细节都安排得密不透风。人若能做到‘密可走马,疏不透风’的境界,才是游刃有余。”

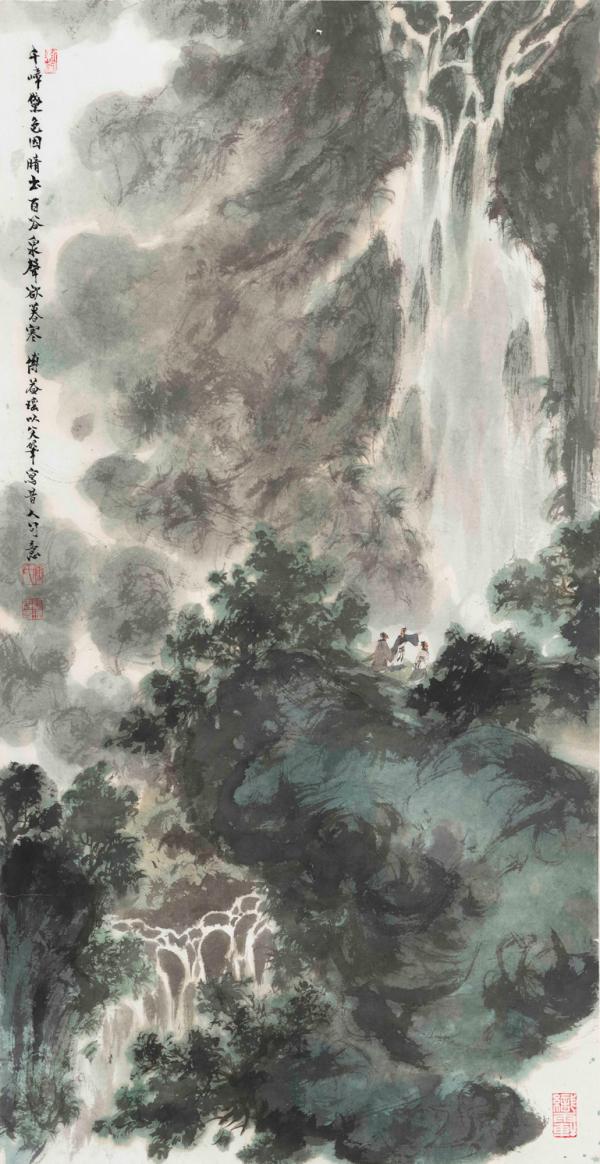

《百谷泉声欲暮寒》,傅益瑶作品

对话|笔墨不是形式,是有生命的活物

《水墨千金》不是一本纯粹的传记,傅益瑶告诉澎湃新闻,“是把我对人生和艺术的感悟用一种新的形态呈现给读者。”在新书首发式之后,澎湃新闻记者与傅益瑶进行了对话。

记者:您是如何理解和看待当代水墨和传统水墨的?

傅益瑶:绘画要有当代性,笔墨是随着时代而变的。很多人会把当代水墨和传统水墨对立或分开来看,但其实在中国绘画里没有这个问题。因为中国的笔墨有一个根本的轴心,那就是笔墨和心灵一统。当代人的表达一定是当代的,思想变了笔墨不会不变。虽然当代绘画的形式会有差别,但内涵是没有差别的。笔墨不是形式,它是一个有生命的活物。

我父亲在鉴定古画时,首先是把一张画的两头卷起来,不看画,然后把画打开看三秒,再合起来。有时他会连续开合两三次,然后再把画挂起来看整体的画面;而有的画打开看一眼就认为无需再看。后来我问父亲,就这么看一下能看到什么?父亲说这是在看气息,绘画和人一样,好的绘画是有气息传达给你。打开的那一下要是觉得气息非常好,那么就再看几遍,随后挂起来看。

记者:您的绘画作品乍看还是带有您父亲绘画作品的感觉,但用笔却不一样。

傅益瑶:中国绘画和西洋绘画一个最大的不同就是,中国画并非看见物的造型才去画,而是通过我的笔法来表达对物的感受。所以它和西洋绘画完全是两回事。

我父亲讲,笔笔必须要有来历,但是这个来历有很多人误解了,以为这笔画的是沈石田的笔法,另一笔用的是黄公望。但是,纸上到纸上的来历是不能要的,一定要“胸中自有丘壑”,这笔来历是从生活中的活物中感受过来的,这时的“笔笔有来历”才是真的来历。

我们说中国画不能没有古,就是说要学古人的笔法。为什么?因为在宣纸上用毛笔去画,它绝对不是一个简单的形和形式的传达,它必须是有一个特殊的表达方式,把你的感情直接表达,一笔定乾坤。如果说你老是画别人的形式,一辈子画得再好,临得再像,你在美术史上也是不存在。一定要有自己的笔法。这是中国绘画史上最严格、最残酷、同时也是最美好的一个特征。

记者:可否谈谈您是如何学习您父亲的用笔。

傅益瑶:我从来不想做画家,但是我临我父亲的画,一画就像。我看我父亲画画,从来不看他纸上画的是什么,看纸上的东西或许是比较笨的方法。纸上的东西都是定下来的物体,只有作画的人是活的。只有从心里出来了才能到心底,只有活的东西才能让你你学到活的东西。好多人想临抱石皴,结果作不出来,就把笔中间剪掉,以为可以画出飞白。但飞白绝对是笔自然形成的,把笔剪开或者把纸揉皱作出的飞白绝对是小功夫大错误。大工夫不怕犯小错。

我看的是我父亲的用笔,他的神态,特别是他的精气神。所以我自然而然有这种感触,然后再看爸爸的画。但是我临来临去,就是纸上到纸上。虽然我能感觉得到父亲的生命状态,但是我父亲所画的山的生命状态我感觉不到,所以我的画就是死的。后来日本在办“八大遗真展”时,饶宗颐和我说,中国的这一支笔,它就像魏朝墓中的砖画,而砖画中间的刻痕都是圆的,很深。而中国的笔,不要以为它是软的,它立下去的深度超过刀。我当时好有感触,后来用笔也有了自己的特点。

《佛教东渐图》局部,傅益瑶作品

记者:您在日本住了38年,在绘画上,除了从你父亲这里受益的,在日本的学习、生活过程中受益到了什么?

傅益瑶:我在日本待了那么久,我总结出三样,而受益于其中两样,否定其中一样。

其一,日本人做事很仔细,他们会先有一个构思,然后再做事情。以绘画来说,他们会先要做构图,然后画一张大的稿子,而这张稿子跟原作一模一样大小,再把你的构图全部都描摹上去,上色。日本人画画要拖十几层,然后再包到大木框上,就像我们做鞋壳子一样。这像工艺制作,我是否认的。

但我很认同日本人做事有一种决心在里头。要画一张画,就一定要有个结果,这中间不管有多少困难,都一定要走下去,不要中途放弃。这给我的帮助很大。

第三样是色彩。我们中国人对墨的生命感觉非常灵,墨生五彩。所以在日本的老师对我说,“画水墨,你怎么那么有色彩感?而画的颜色,你为什么就没有色彩感?”后来我才明白,这实际上还是训练的问题。中国人自古以来服装的颜色就跟制度有关,因此在服装颜色不是做美的追求,而是做等级的追求。比如紫色,贵紫是皇帝穿的,贱紫是囚犯穿的。日本没有这个等级观念,比如说一种黄色,它有从0号到15号的色号,变化好多,再有通过各种各样的词汇表示“黄”。比如鹅黄,在日本,鹅黄中也有不同的颜色,鹅生下来,小时候的那种黄是很嫩的,然后慢慢长大了,它就变灰了,而这些形容黄色的名字都在变化。这些细腻的东西中国人不太去关注,如果不在日本生活,不钻到里头去,你也永远不知道。

傅益瑶在敦煌写生

傅益瑶在作画

记者:您觉得当下的日本画和中国的绘画在发展上有什么异同点?

傅益瑶:日本画和中国画的差异很大。如今日本人也在自我反省。

中国画传入日本是从宋朝开始的,到了镰仓时代,织田信长就非常非常崇拜中国画,所以把一张潇湘八景剪成好多块,都裱成挂轴,只有在最尊贵的茶道仪式上才挂上去,欣赏这张画是第一道大菜。还有,随着材料的增多,日本人做东西又“精”,日本人在制作笔时就会把硬的毛插到软毛中间,这样写出来的字就有了飞白。日本人就把这种都形式化。

而我们中国人,因为人人有才气,所以基本上不形式化也能做得很好。但等到你没有才气、没有这个修养的时候,不形式化就不行了。而日本人就是有才没才都能那样做。这是一个很大的不同。

《十牛图》第五图《牧牛》,傅益瑶作品

日本人画中国画最大的问题就是根不植在土壤里,他们还是从形到形。所以他们就看到中国的宋画,还有像是黄公望的画时,那是高山仰止。

在形式上,中国绘画是文学,实际上是跟文在一起的,有章法。文章能把很多的事情、天地万年的道理都讲进来。同时,中国绘画也是中国的哲理,也就是人生的哲理。而日本人绘画就只靠眼睛去看,靠镜头去看,然后把自己的慧眼全部都遮掉了,就留下一个肉眼。肉眼看东西很有限,所以现在就靠照片。这样一来他的构图就没有活气了,气不能转。所以,我认为,日本人放弃了最大的一个财富。

还有则是用色(墨)。在我去的时候,日本人都不画水墨画,觉得水墨画是家庭父辈,祖辈们的玩意儿。但是日本泡沫经济破产以后,日本人就开始追求精神的东西。现在不管什么一流的大画家都想画水墨画,但是他们不会用笔。那时候加山又造到北京去买曹素功,但是他不会用笔,他就在大的屏风上把粉全部涂好,再在上面画。后来他和我讲,不能够画中国画是他这辈子最痛苦的事。

现在日本每一个大画家开展览会要是没有水墨画就不好意思。可是水墨画不是说拿起毛笔来就能画,所以中国人千万不要丢掉这个。

(编辑:杨晶)