作者:熊晓翊

第56届威尼斯双年展总策展人奥奎.恩维佐(Okwui Enwezor)

56届威尼斯双年展新闻发布会现场

采访者:熊晓翊

受访者:徐冰

3月16日,第56届威尼斯双年展来华宣讲,总策展人奥奎向中国媒体介绍策展理念,中国艺术家的参展作品再次成为焦点。在新闻发布会上,奥奎用幻灯片播放了徐冰大型装置《凤凰》的一些图片,并透露艺术家已创作完成一件新的《凤凰》作品。而此时,这件《凤凰-2015》正在漂洋过海,每只长达30米的巨大作品被分割后装进了七个集装箱,将于四月如期抵达威尼斯,进入挑高近十米的双年展主题展空间,这是位于Arsenale的船坞,正好处在意大利馆主入口处,此地被视为“威尼斯双年展风水的龙头”。届时两只“凤凰”将携带着强烈的中国现场气息,飞翔于威尼斯的水域之上。

为此,徐冰忙碌了一整个冬天。故事要从去年秋天奥奎拜访工作室开始,奥奎很早就了解徐冰的创作,2004年,徐冰的《何处惹尘埃》获得了“Artes Mundi”威尔士国际当代艺术奖,正是他担任评委会主席。艺术理念方面的认可使两人言谈甚欢。而当奥奎看到工作室陈列的《凤凰》模型时,他变得非常兴奋并告诉徐冰,“我觉得找到了我想要的作品。20多年以来你的作品一直在往前走,而且是在和现实世界发生关系”。

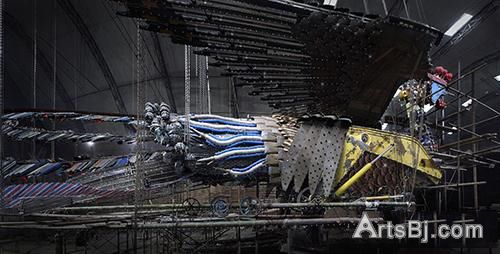

《凤凰-2015》依旧诞生于北京通州那间尘土飞扬,火光四溅的大车间,参观者进入之前,徐冰特意给来者配发了口罩,而他自己则一身军大衣,一顶安全帽,爬高上低地检查着焊接的细节,不断回答工人提出的问题,十足一个趴工地的车间主任。然而,在这个粗犷的劳动现场,昏暗的灯光下,毫无现代技术可言的生产车间里,两只正在逐渐成形的凤凰像是属于未来的生物,一旦赋形的完成,也即意味着生命的诞生,此刻的艺术家徐冰则让人想起早期科幻片里的魔鬼博士,正在醉心于研发某种会令他自己都大吃一惊的不可预知之物。

偶尔,一些早早得知消息的人士前来探班,当被问及《凤凰-2015》与早先那对凤凰的区别,徐冰答道,“第一对凤凰表达的更多是对底层的关怀,它身上还带有一种辛苦与伤痕累累的凄美,而这次的凤凰更凶悍,很多细节都和上一版不同,它身上像是配有利剑和能量包,有攻击性,像是来自于一种拼搏的现场又面临着一种危机,它和这个时代的世界状况有这样一种对应关系。”更多时候,徐冰愿意让参观者亲自去看和感受,转身便消失在散落各处的巨大零件之中。这种观感让造凤凰的工厂更像一间制造飞机的巨大厂房。

《凤凰-2015》工作现场

回溯“凤凰”的创作源头,但凡对艺术圈的事儿有些了解的人,恐怕无人不晓。时间要倒退到2008年,那一年徐冰刚刚回国出任中央美院副院长,作为他回国后的第一件作品,《凤凰》曾引起很长一段时间的热议。那时,一座商业大厦正在高楼林立的北京CBD拨地而起,出资方兴致盎然的想要为大楼增添一些艺术气息,于是找到徐冰来做一件作品,《凤凰》由此缘起。彼时旅居美国十多年的徐冰,被“财富中心”的工地现场震惊了——“我惊讶的是,这么现代化的大厦,竟是由工作和生活条件这样差的一群民工,用这么原始的方式盖起来的。”由此,徐冰想做一件“不曾有过”的作品,因为中国的当下正是人类文明史上“不曾有过”的语境。

营造令人错锷的奇观感与陌生感,是《凤凰》这件作品在诞生之初最直观的特征,它足以吸引大众的注目,用最原始与直观的形式感嵌入了晦涩的当代艺术语言,并敏感的触击到了社会各阶层的神经,使之通过作品的传达,发生了无形的对话。比作品本身更耐人寻味的是不同人群对作品的反映——艺术圈普遍认为作品直白得令人无话可说,与此前徐冰在国外那些虚实相生的作品相比,《凤凰》更像是徐冰在玩票。后来有人说《凤凰》像中国的彩灯,徐冰认为这个观点有道理。这种“民间艺术”的方式不仅体现在了用建筑和劳动残余物制作的《凤凰》中,也延续到了徐冰后来用枯草和废弃物制作的山水画《背后的故事》中。

与艺术圈相反,在文学界和哲学家界,《凤凰》却激起了强烈的兴趣,它所揭示的关于劳动、阶层、资本与政治的多重意味,令人看到一种针对当下中国复杂现实的触动心弦的表达。对于社会底层来说,由人们熟知的劳动工具制作而成的《凤凰》具有天然的亲切感。2010年《凤凰》在今日美术馆展览时,许多路过的出租车司机都在津津乐道地谈论这只吊在美术馆上方的“大鸟”。而作为最初的出资方,财富中心最终拒绝了这个具有反讽意味的作品,它所凝结的劳动象征,它从根本上对资本的批判态度,使得将它放置在富丽堂皇的金融大厦里,会成为一个令人感到不适的玩笑。

也许奥奎也敏锐的意识到这一点,正因为如此,他才会多次把徐冰的《凤凰》与保罗.克利的《新天使》相提并论,在新闻发布会中,他再次提到徐冰的《凤凰》让人想起德国哲学家瓦尔特.本雅明对《新天使》的论述——“天使很愿意停下来,去唤醒死者,召集失败者。但从天堂吹来了一阵风暴,鼓起了天使的翅膀,以至它无法将翅膀合上。这风暴不停地把它推向他所背对的未来。他面对的废墟已堆到了天上。这风暴,就是我们所说的进步。”奥奎认为70年前的“新天使”与70年后的《凤凰》所表达的意涵,对本届威尼斯双年展的主题“全世界的未来”是一个很好的佐证。正如同本雅明笔下的进步风暴中的废墟,凤凰奋力于飞的姿态与伤痕累累的庞大身躯,不仅诠释了中国的现实,更表达了全球化格局下,人类集体的沉重与抗争。徐冰认为这是对他的艺术创作的高度评价。

时隔七年的时光,对刚刚度过一个甲子的徐冰而言,《凤凰》却像一个未完成的议题,再次将他拽回思考的原点,而这一次他更加胸有成竹。[NextPage]

徐冰(右)与为《凤凰-2015》工作的焊接工人合影

记者:《凤凰-2008》是您回国之后的第一件作品,当时怎么会接受这个项目?

徐冰:当时是我回到美院的第二个星期,有人来找我,说有这么一个事情,他们希望我来做。我一般不做公共艺术,觉得公共艺术挺难做的,你做一个大东西搁在一个重要的位置上,“强迫”所有路过的人都要看它,其实有点儿不太公平,是一种视觉上的霸权,所以最开始我是不想接受的,但后来出资方提出如果我接受,他们有给美院学生一些资助的可能,(但事实上并没有兑现)因为这句话,我开始考虑要接这个项目。然后我去了现场,觉得很震撼,工人们的工作环境和一个金碧辉煌的大楼相对比,形成强烈的反差。我当时刚从美国回来,中国这种现场感对我有一种特别强的触动。我产生了想法,就是用现场的这些建筑垃圾,还有民工用的工具,做一个东西挂在这栋大楼的中间,当时隐隐约约感觉到甲方不一定会接受。因为说到根上,这还是一种对资本的批判与反讽,谈的其实是劳动和资本之间的关系。但后来他们接受了,并且觉得很有意思。最初说是三、四个月做完,但我做事情太认真,一拖拖到了奥运会,所有的工地停工三个月,再接着就是全球性的经济危机,这一下对房地产业有影响,损失很大。

他们请我做《凤凰》时是地产业高涨的时候,后来我发现,当经济高涨时,资本家对艺术的包容度是高的,但当经济低迷时,包容度就会改变。后来他们觉得这个东西不够好,建议我应该包一层水晶什么的,我觉得这就没办法了。后来林百里先生继续注资完成了这个事,完成之后,这个作品就属于他了,我们约好我有三年的展览权。

2010年《凤凰》在今日美术馆展出夜景

记者:《凤凰》第一次在国内的展示是在2010年的今日美术馆?当时反响如何?

徐冰:是。2010年上海世博会,本来有一个法国策划公司负责世博大道的雕塑,想借展。但当时我不太想让《凤凰》直接出现在世博会,因为“凤凰”本身有点儿敏感,弄不好就有点像百鸟朝凤的感觉。我一定要把它作为独立的一件作品先进行展示,但是当时在北京很难找到合适的地方,有人提出过世纪坛,还有CCTV大楼下面等很多地方,都不太合适。后来我们想到今日美术馆前面那个小广场。

当时我觉得这件作品在北京CBD才能衬托出感觉,它是从这儿生发出来的。那次的展览也很困难,被几个大吊车这么吊着,挂了十天。在室外的效果其实不是特别理想,因为最初设计是为室内——两幢大楼之间夹着的一个玻璃空间,在我看来,这空间像个巨大的鸟笼子,我想做一个东西在里面往前奋飞的感觉,从而这个笼子对它像不存在似的,是这么一个意象——在一个有限的空间中,这才有张力。在室外展出时,整体气势实际上是散掉的。

但那次展览以后,有个特别有意思的现象,底层和文化界特别喜欢,反响特别强烈。出租车司机相互转告那儿又两只大鸟,那一阵子那里老堵车。老百姓有兴趣,最深层的原因还是这个东西表达了底层的心声。另一方面,很多学者,像汪晖他们这些搞社会、政治学的,他们也很重视。他们从这个作品里边看到了对中国问题核心部分的触碰,这是他们看艺术作品的角度。唯一对这个东西批评比较多的是当代艺术圈,可能有些人觉得这个东西太写实了,太俗气了,在他们看来,这个作品不够酷,不够观念,不够让人看不懂。

记者:后来《凤凰》又去了美国,西方人怎么看《凤凰》,他们最直观的感受是什么?

徐冰:凤凰的意象其实有一点衬托性,它不像龙的意向是一个主体。所以在过去,圆雕的凤凰很少,多是浮雕作背景用,好像总是配角,有点儿像水,随之变化,到哪儿展览语义都会发生变化,有点儿嫁鸡随鸡的意思。在美国MASS MoCA展的时候,因为MASS MoCA所在的小城以前是一个工业城,后来落破了,改造成了一个巨大的艺术中心,那里可以视为是资本主义工业的源头的象征,而没有资本主义就没有这两只《凤凰》,但这两只凤凰是在遥远的东方出现的,伤痕累累,又好像回到了他的原生地的感觉,它的今世前生之感。

在纽约曼哈顿的圣约翰大教堂展出的时候,大主教非常高兴,因为一下子为教堂吸引了很多人。这个教堂太大了,纵深有一百多米。我前期考察场地的时候还担心《凤凰》在大教堂宏大的背景下会显得太小。但最后安装的效果却是相得益彰。我认为,《凤凰》是具有神性的,因为它身上每一块材料都是被劳动者之手触碰过的。而这一点,跟大教堂对于人类命运以及对普通人的关怀产生共鸣,于是造成了这个美与尊严的空间。

2013年《凤凰》在Mass MoCA展出现场

2014年《凤凰》在圣约翰大教堂展出现场[NextPage]

记者:您刚刚说到“凤凰”的自尊,您怎么看一个艺术品自身的生命力?

徐冰:《凤凰》的灵性是由于它的每一块材料都是有它的故事和历史。为什么这个材料用到这儿、那块材料放到那儿,这就跟艺术本身有关系了。比如说凤冠一定要用安全帽,其实凤冠的功能和安全帽的功能有类似之处,都是要表示自己的身份,表示“我在这儿”,或者是吸引异性,这个东西都要很鲜艳,红色的。嘴部采用了砸土机的端部,其实砸土机的功能和禽类找食的方式是类似的,还有用铁锹做的羽毛,铁锹和羽毛的造型是有联系的,锹把中间的茎和羽毛茎的功能是一样的,都是使支撑变得更有力。爪子用的是挖掘机的斗。人类的机器和工具很多是仿生学的,我们把工具放回到一个生物的关系中。一旦你使用了合适的材料,就会产生美感,也会有幽默感,作品本身也就有了生命。其实我们费那么大劲,是在找这个关系,就像画一张画似的,这块颜色重一点或者轻一点,它整个关系就完整了,感动人的东西就出来了,如果你这个关系是错的,气息就会断,也就不那么打动人了。

记者:我们也想梳理一下您之前像《天书》、《地书》这些作品,与您回国之后的《凤凰》还有《背后的故事》这些作品,似乎让我们看到了完全不同的创作思路,您自己怎么看这中间的转变与您身处环境的关系?

徐冰:我还是比较相信艺术的灵感来源于生活,来源于时代的现场,所以我其实不太把艺术风格当回事。2014年在台北市立美术馆我的回顾展上,当把我的主要作品放在一起的时候,人们发现这个艺术家一辈子的作品手法不同,但作品与作品之间却可以构成互相注释的链条,作品自己形成了一个自圆其说的系统。风格这个事不重要,风格意味着一种成熟的语言,那成熟的语言一定是不足够表述眼下你所感受到的新的内容的。你要说的话是没有人说过的,在过去的风格词库里没有现成的,所以你必须要找到一种新的词汇来说。可是现在的艺术家都在建立风格,建立自己的视觉图式,因为这样才能够让人记住。今天,世界之大,变化之快,一个艺术家努力的工作,好不容易建立起来的一种视觉符号再破坏掉,人们就更不知道你在哪儿了。所以很多艺术家,包括中外一些大艺术家都是一辈子在重复一个符号,像是一辈子就画了一张画,就像反复使用的商业标签,好被艺术史归类为“抽象艺术家”或“写实艺术家”等等。我受不了一辈子就画“一张画”。比如说我的各式各样的作品,从艺术史的脉络中、从对风格分析的艺术史的经验中,或者从旧有知识中不易定位,这恰恰是我要的。在《凤凰》一开始,我就很清楚,这件作品的手法与标准的当代艺术不同,却更像民间艺术的手法,也跟《天书》《地书》的手法完全不同的。

记者:谈到民间艺术的手法,对凤凰的形象您是怎么考虑的?

徐冰:我研究过凤凰的文化和历史,每个民族、每个时代有每个时代的凤凰,凤凰这个东西是不存在的,每个时代宫廷和民间都可以对凤凰有自己所需的阐释。汉代的凤凰很狰狞,又美又凶猛,形式感很强。在别的朝代里,也有封建色彩很重的凤凰。我希望我的这两只凤凰像恐龙时代的大鸟,像怪兽的感觉,有种生猛的味道在里面,我还希望它像变形金刚。其实最终我希望不同的人看它能有不同的感觉,这也和我的喜好有关,我不喜欢把什么东西说得太明确。很多时候,作品在“东”而要说的东西却在“西”。比如我做《桃花源的理想一定会实现》,会让人觉得这潭水很珍贵,其实不是对这潭水有兴趣,你是要说这个世界太糟糕了。我喜欢这件装置的名字,因为它是一个悖论,正因为理想无法实现,才叫理想。今天,现实生活中的人没有几个对环境是满意的,当你的呼吸都受到威胁时,你怎么可能满意呢?

记者:两件凤凰作品诞生的时间相差了七年,这期间中国的现实与您自身的生活处境都发生了很大的变化,重新来做凤凰,您自己最大的感受是什么?

徐冰:当时的《凤凰》更多关心的是底层、劳动、资本的关系。而几年过去了这次的《凤凰》感受更加深刻。这至少是因为我在中国呆了这些年,并且实实在在地参与其中。我对中国的感受与我刚回来踏入工地的感受又已经不同,这个地方的丰富层面和它内在的能量是惊人的,这对于艺术家的思维推进极有帮助。

这个地方的复杂性和它内在的能量,可以让人的视野变得更大。这个地方的这个时期很值得在这儿工作。其实可说的事情太多,对人的启示也太多,包括限制。限制也是一个动力,我们就是在限制的关系中长大的,我们思维的复杂性,和我们对问题认识的有度性——其实我们的思维都是很克制的,永远没有完全放纵的时刻,没有。在这个关系中长大的人,都学会了有度的思维,有度的创造力,这到给你留出各种各样思维的余地,逼迫你的创造更有含量,也许就更结实。

《凤凰》身上带着一种特别强烈的中国现场感。它在MASS MoCA展出的时候,有一个中国男孩,从中国大陆去美国不久,在班里从不说话,英文中文都不说,有点自闭。老师带着这个班去看《凤凰》,在《凤凰》下面,这个孩子忽然大声说起话来了,给老师吓了一跳。《凤凰》给了这个孩子一种感觉,也许他一下子找到了记忆深层熟悉的某种东西与自信。

中国这个地方真的是产生能量的地方,每一个时代的转折,它都能暴发巨大的能量,但有时这能量用错了地方。每一个个体的命运转折,它也能让你聚集新的能量,我对此体会深刻。比如说我回国,中国的新方式对我来说是陌生的,我必需调动所有的能量才有可能进入它,才可能做些事,这就像我们刚到美国的时期。这些年过来,最后我发现,在这里真的接了地气,这对我是极有帮助的。这个国家怎么回事,这个国家和整个全球的关系怎么回事,到底什么东西让它不断往前滚动,真不是简单的左派、右派、体制或者民间,资本或道德之类可以概括得了的,很难说哪一部分更前卫,或者哪一部分更清醒。这个社会走得多快,而且这个社会多有实验性,这种实验性,完全是我们已有知识范畴无法回答的。我们既然能生在其中,怎样把这些能量转换成新的艺术创作理念和创作动力,这是作为艺术家要做的事情。

《凤凰-2015》工作现场

(编辑:杨晶)