《监狱画9》(Prison Paintings9,1972),Gülsün Karamustafa。图片来源:Gulsun Karamustafa

艺术家时常会因为各种大小原因而与社会脱节。这种与社会隔绝的孤立状态在不同的时代背景和条件下各有利弊。有的艺术家需要调整工作方式以保持创作的持续性。有的艺术家则需要深度考虑在隔离条件下进行艺术创作的可行性。

据说莎士比亚的《李尔王》(King Lear)和他的一些巨作就成型于他与社会隔离的时候。对于我们这样的普通人,与日常周遭的一切消遣娱乐分离开来,无疑会给我们的脑力创作蒙上一层无形的压力。但从另一个角度而言,能于避世状态之下创作,是一种特权。不是每个人有都有这种能力。于艺术家而言,每段避世经历都是独一无二的。他们用自己独有的方式在避世中挥洒着自己的创造力。

接下来将与艺术家和泰特交换(Tate Exchange,社会与艺术交融问题交流地)成员,共同探索作品收于泰特美术馆的艺术家们对隔离之下艺术创作的应对之策。

避世的益处

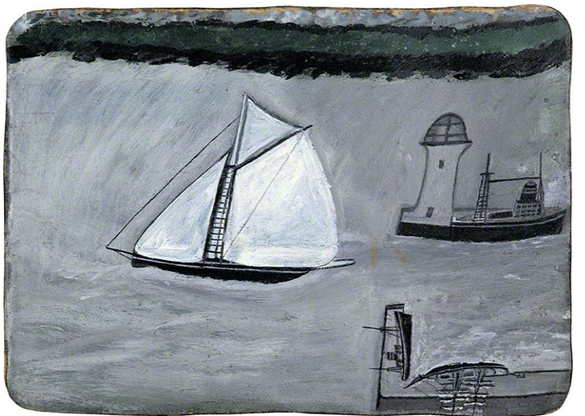

《拉布拉多的旅行》(Voyage to Labrador,1935-6),Alfred Wallis。图片来源:Tate

《圣艾夫斯:白帆船》(St Ives harbour: White sailing ship),Alfred Wallis。图片来源:ArtUK

对一些人来说,避世是一种选择,是一种让其得以逃避现实、专注于艺术创作的方式。画家艾尔弗雷德·沃利斯(Alfred Wallis)就以隐居于圣艾夫斯(St Ives)的家中进行创作而闻名。在那里,他通过回忆来作画。有许多艺术家在专门的工作室里工作。他们的创造力只有在那里才能得到最大的发挥。从这一点上看,在远离社交活动、能专注于艺术创作的环境中工作,对艺术家们来说是有利的。

艺术家乔治娅·奥姬芙(Georgia O’Keeffe)和弗里达·卡罗(Frida Kahlo)就以长时间呆在工作室创作而知名。奥姬芙曾耗时四年在新墨西哥阿比丘镇(Abiquiu, New Mexico)修复一座面积约为465平方米的西班牙殖民时期建筑。这是一次对她艺术实践意义深刻的经历。

以大型雕塑闻名的艺术家路易丝·布尔乔亚(Louise Bourgeois)为“避世”提供了一个有趣的解读角度。尽管路易丝·布尔乔亚的作品常常以“介入物”的形式存在于各种公共空间,但她的创作灵感往往是独自产生的。隔离的空间为她提供了灵感。

她这么说道:“孤独,即便是长久的孤独,也会有极大的益处。”

《绘制工作室II:色彩变化与图像跳跃版(约翰·凯奇有戏)》(MAPPING THE STUDIO II with color shift, flip, flop, & flip/flop (Fat Chance John Cage),2001),Bruce Nauman。图片来源:Tate

布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman)的《绘制工作室II:色彩变化与图像跳跃版(约翰·凯奇有戏)》(Mapping the Studio II with color shift, flip, flop & flip/flop (Fat Chance John Cage)则是根据艺术家偶然发现的材料进行创作的。

布鲁斯·瑙曼是这么说的:“触发这件作品创作的是老鼠。那个夏天我们家和工作室进来了很多田鼠,数量多到连猫都懒得去抓它们。那时我很沮丧地呆在工作室里,脑子里一片空白,什么创作思路都没有。最后我决定从手头已有的素材出发。我有的只有那只猫和老鼠,恰好工作室里还有一台红外摄像机。所以我趁晚上不在那里的时间,提前把摄像机设置好在晚上打开,看看能拍到些什么。后来我想,为什么不干脆利用工作室和这些小东西来制作一幅地图呢?让这些小动物,猫和老鼠,来绘制工作室的地图,一定很有意思。所以我在工作室的各个位置都设置了摄像头,用来拍下老鼠在工作室各处游走的场景。”

瑙曼最后对总量将近四十二小时的素材进行剪辑处理,创作出了兼具滑稽与暴力的艺术作品。

图片来源:Bruce Nauman/ARS, NY and DACS, London 2020

然而对于许多人来说,隔离是地缘、政治因素和生物因素强加给他们的结果。艺术家、神经多样性活动家安娜·法利(Anna Farley)通过选择的自由与否来区分孤立和独处:

“与世隔绝意味着我有机会去提炼出我所关心的的东西,能更加专注于我的所想所做。我觉得对于艺术家来说,隔离是一次打破自我、进而发展的好机会。这有助于当代艺术家或流连或超脱于主流艺术产业形象的塑造。我有自闭症,孤立自闭是我的一种症状,也是我生活的一部分,我无时无刻都在面对着这个问题。这并不是我的个人选择。也许这就是孤立这个词之于我的意义。而独处是一种我可以做出的决定,是一种可以将我的灵与肉与外界脱离的方式。”

法利在英国因2020年新冠病毒疫情强制隔离期间承认道,强制隔离也是有益处的:

“我利用这段时间开发了一个进行艺术创作的地方。与此同时,我也在探索一段健康的工作关系对于作为艺术家的我的意义。我在试着不让艺术把我完全吞噬掉,也在试着探索平衡个人健康和艺术创造力的那条分界线。”

对已有的东西要有创造力

《2号房间》(Room no.2,1984),Irina Nakhova。图片来源:Irina Nakhova

瑙曼的作品经由他的个人能力而得以实现,他看到了已有素材中的新的可能性。纵观历史,艺术家们多受由政府强制管控后所提控的空间和材料的限制。

在苏联时期,由于创作不受官方认可,莫斯科的艺术家们不得不在自己家里进行艺术创作,把自己的公寓当作展厅来用。这就是著名的APTART艺术团体,其中艺术家包括瓦迪姆·扎哈罗夫(Vadmin Zakharov)、安德烈·莫纳斯提尔斯基(Andrei Monastyrski)和伊利亚·卡巴科夫(Ilya Kabakov)。艺术家伊琳娜·纳霍娃(Irina Nakhova)则于1983至1986年间,将自己的公寓改装成了一件临时装置作品——2号房间(Room no.2)。

1973年,智利人民联盟政府被推翻,智利进入政权独裁时期。艺术家欧金尼奥·迪特沃恩(Eugenio Dittborn)创作出了“航空邮件画作”(Airmail Paintings)系列作品,以此作为他与外界沟通的桥梁。这些画作被故意折起来并寄往国外。迪特沃恩把这些折叠起来的画作比做成了漂流瓶中的信件。当这些作品在画廊中展出的时候,旁边还会附上写有展出地点地址的信封。

《挂着的航空邮件5》(To Hang Airmail Painting No.5,1984),Eugenio Dittborn。图片来源:Eugenio Dittborn

像纳霍娃和迪特沃恩这样的艺术家们,不得不去适应外界的强制隔离。创作了互动绘画和雕塑的数字艺术家Jason Wilsher-Mills则表示,由于他做的是数字化艺术创作,他认为他有能力良好适应隔离状态下的工作。当被问到在新冠病毒疫情下他是如何进行创作的时候,他这么写道:

“不论是疾病、残障缘故还是因这样的全球疫情大流行造成的阻碍中,正是我身体上的残疾使得我得以良好适应环境并去改变自己的行为。我的轮椅就是我的工作室,我的电脑就是我的会客室。从某一点上来说,成为数字艺术家就像是上天给我的额外赏赐一样。在现在这么一个阶段,我通过电子技术进行艺术创作和分享的日常,使我很快就适应了当前的局面。”

与霍娃和迪特沃恩和与自己经历相似的人一起工作的情形一样,Wilsher-Mill也有自己的圈子。他是致力于发展和支持残疾人主导艺术的机构Shape Arts(泰特交换的合作伙伴)的成员之一。参与这些机构而产生集体归属感在一定程度上能够减轻隔离所带来的不良情绪。

Jason Wilsher-Mills如是说:“即便只有现实虚拟,能与优秀的、支持你的人为伍也是很好的。当然最重要的是要持续创作。能够与他人沟通、有人支持,能大胆承认自己以后可能需要他人帮助也是很重要的事。”

找寻灵感

《火山口#6》(Crater #6,1999,印刷于2008),Mark Ruwedel。图片来源:Mark Ruwedel

脱离了社会和能激起创作火花的常规刺激,转而关注将自己“困在”封闭空间的艺术家们也很有意思。像马克·鲁韦德尔(Mark Ruwedel)这样的艺术家就喜欢将“偏远”作为自己的创作主题。他的摄影内容不乏人迹罕至的废弃铁路和沙漠。他将这种隔绝感和遥远距离感转化为了自己的记录主题。

艺术家哈姆贾·阿尚(Hamja Ahsan)在谈话中提及了他是如何在隔离带来的缓慢感中找寻灵感的。回顾和内省有助于艺术家们重新探索他们作为艺术家的意义,有助于艺术家们在封闭状态下继续进行艺术创作。

哈姆贾·阿尚说道:“在隔离状态下,生活节奏慢了下来,人的感知也被放大了。房间整理也成为了一种策展活动。我回顾了从孩童时期到现在这么多年里的档案、图片和一些艺术作品。我搞了一场家庭图片展——把我母亲从20世纪60年代她孩童时期到现在的照片打印展示了出来。”

《监狱画15》(Prison Paintings15,1972),Gülsün Karamustafa。图片来源:Gulsun Karamustafa

独处,这种行为本身就是一种灵感来源。在导演萨姆·泰勒-约翰逊(Sam Taylor-Johnson)的作品《雷龙》(Brontosaurus)中,她展示了一幅男子听着丛林音乐在卧室裸舞的画面。在最后,导演以一组慢镜头结束了影片。从画面上来看,泰勒-约翰逊不过是拍摄了一些日常会发生在公共场所的行为。但正是因为主角的裸体状态,使得这些画面成为了一种私人行为。观众们通过观看这个独处画面成为了偷窥者——我们在一个角落偷偷观看着别人的独处行为,而被偷窥者并没有意识到他正被摄像头偷窥着。

想要寻找隔离期间的灵感,大可参考那些在被监禁期间进行创作的艺术家。古尔森·卡拉穆斯塔法(Gülsün Karamustafa)因在1971年军事政变后帮助和教唆政治活动人士被收监于土耳其。她的作品《监狱画》(Prison Paintings)系列由15幅作品组成,描绘了监狱囚犯们的私密时刻,反应了卡拉穆斯塔法对狱中日常生活的个人理解。这些作品皆为卡拉穆斯塔法出狱后依据回忆所绘制。

“画出来是为了记住,是为了发发生过的事情记在心里”,古尔森·卡拉穆斯塔法如是说。

Malangatana Ngwenya。图片来源:YouTube截图

马兰卡塔纳·恩格文亚(Malangatana Ngwenya)因参与对抗葡萄牙争取独立的莫桑比克民族解放阵线,于1964至1965年被收监。他在服刑期间创作了很多绘画作品,而这一入狱经历也对他日后的作品创作产生了影响。

二战期间,法国画家鲍里斯·塔斯利茨基(Boris Taslitzky)被送往法国圣叙尔皮斯-拉普万特(Saint-Sulpice-la-Pointe)的集中营。那段时间他就在牢房墙壁和教堂墙壁上画画。他后来被转移至德国布痕瓦尔德集中营(Buchenwald)。即便是在那样的条件下,他仍设法偷来画纸为狱友绘制肖像画。易卜拉欣·埃尔-萨拉希(Ibrahim El-Salahi)在20世纪70年代入狱时期绘制了一些作品。他在小水泥块上绘制草图,警卫接近时就埋进沙子。正是这一举措,创造出了作品《逃无可逃》(The Inevitable)。

隔离之下的创造是怎么样的?

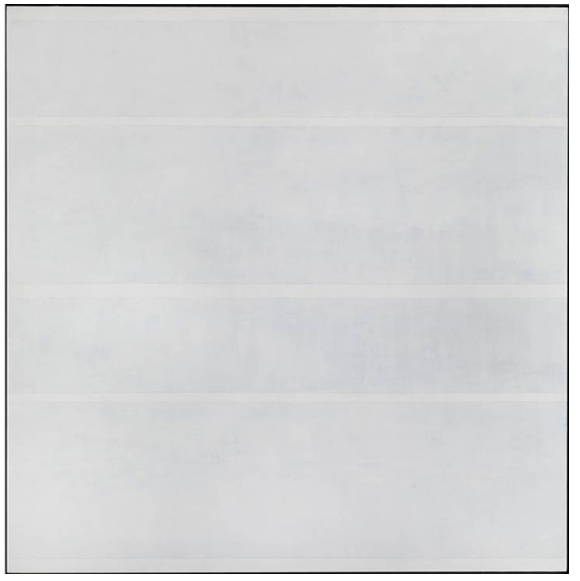

《遥远的爱》(Faraway Love,1999),Agnes Martin。图片来源:estate of Agnes Martin

许多艺术家在隔离期间承受着不小的压力,这一情况也因此引起了人们对于危机之下艺术创造压力问题的探讨。对于一些艺术家而言,隔离意味着个人经济陷入困难,资源受到限制,心理健康受到影响。

抽象画家艾格尼丝·马丁(Agnes Martin)在成年后患上了精神分裂症。据她后来的回忆,她那些宁静安详的绘画作品实际上是她个人和精神斗争的产物,那是一种无忧无虑的心境。1967年,艾格尼丝·马丁变卖财产离开了纽约,开着皮卡车和露营车,开始了为期18个月的美国、加拿大环游旅行。她约有整整五年没有进行任何艺术创作。她在给兰诺·陶尼(Leonore Tawney)的信中这么写道:

“我必须试一试独立自主。我需要更多的时间。”

1973年,艾格尼丝·马丁结束休息回归创作。她随后制作出了一本包含有30幅作品的、名为《晴天》(On a Clear Day)的作品集。这么看来,花点时间独处休息和恢复,对于一些人来说未尝不是好事。

许多在避世隔离状态下产生的作品,无形之中记录了孤独的感觉。这也是为什么许多艺术家沉迷于避世的原因。

罗莎琳德·纳沙希比(Rosalind Nashashibi)的影片《薇薇安花园》(Vivian’s Garden)讲述了一对母女独居的故事。在影片中,母亲伊丽莎白·怀尔德和她的女儿薇薇安·萨特在危地马拉有着一个丛林般院子。她们住的这间房子和院子,既是恐怖地也是治愈地。在影片中,这对母女一方面遭受着罪犯邻居的威胁,忍受着洪灾、绑架和闯入者带来的恐惧。另一方面,她们却也过着美好的田园生活——在美丽的环境中进行艺术创作,过着互相照顾彼此的平静简单的生活。

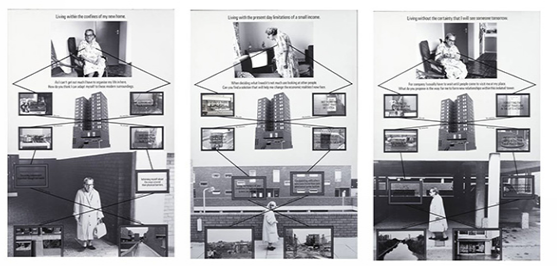

《与现实生活同行》(Living with Practical Realities,1978),Stephen Willats。图片来源: Stephen Willats

英国艺术家斯蒂芬·威拉特斯(Stephen Willats)的作品《与现实生活同行》(Living with Practical Realities)则让人得以一览高楼大厦里的孤独。在这个作品中,威拉特斯对大厦中的一位老人家莫兰夫人进行了为期6个月的跟踪摄影和采访。

对自己孤立自闭状态的记录,有可能会以意想不到的方式与他人产生共鸣。任何形式的创作都可能是艺术。行为艺术家谢德庆(Tehching Hsieh)就曾自我封闭一年,保持沉默不与外界沟通。这场行为艺术就是他的表演《一年行为表演:1980-1981》(One Year Performance 1980-1981)。他每小时打一次卡、拍一张照。最后将这些图片以动画的形式制作出来,以展示他一年中的变化。

《一年行为表演:1980-1981》(One Year Performance 1980-1981),Tehching Hsieh。图片来源: Tehching Hsieh

用Busy Being Black的创办者、主持人乔希·里弗斯(Josh Rivers)的话来说,隔离之下的创造完全取决于创作者本人:

“我想对那些正在创作作品,尤其是以个人政治为创作基础的人说,我们的社会需要你。我们总是彼此需要着。你们的声音、你们的艺术、你们的视频,你们的诗歌和音乐,你们的爱和耐心,甚至是你们愤怒,都能帮助别人少一分孤立,少一分孤独和迷茫。能让我们战胜集体孤立的是团结一致,而艺术正是帮我们度过困难时期的强有力工具。”

(编辑:李思)