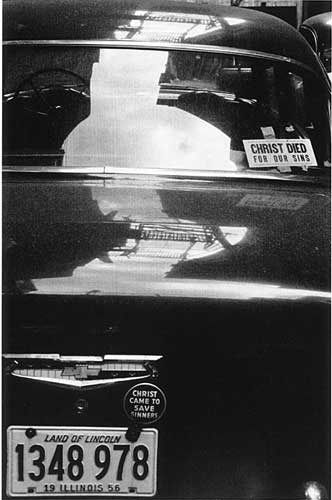

一个“在美国的外国人”改变了美国摄影,不,改变了世界摄影的方向。此人名叫罗伯特·弗兰克(Robert Frank)。一本书改变了现代摄影表现的潮流。这本书叫《美国人》,它被称为现代摄影的“圣经”。

弗兰克1924年出生于瑞士苏黎士,1947年来到美国纽约。他先从事时装摄影,后因厌恶时装界的虚浮而转向报道摄影。未几,以一部《美国人》一鸣惊人,奠定在摄影史上的坚固地位。1994年10月,华盛顿国立美术馆举办了名为“出动”的大规模回顾展,为弗兰克这位现代摄影的“教父”作一次全景式的扫描,以肯定他对世界摄影史的巨大贡献。

以下是杰姆·贾姆希对罗伯特·弗兰克的采访内容:

杰姆·贾姆希(以下简称贾):你刚刚到纽约的时候干的是什么事?从瑞士来到美国,是作为见习摄影家开始工作的,因为你不想做跟你父亲相同的工作。他是做什么的?

罗伯特·弗兰克(以下简称弗):实业家。做的是收音机的进出口工作。进口到瑞士来销售。当时是从欧洲与瑞典、还有英国进口。在二战期间受到大幅度的限制。这就是我父亲的工作。1947年到纽约的时候,由于我不会说英语,到现在还记得当时惴惴不安的心情,几乎听不懂,人家说话的速度又极快。有一次向某个男人问钟点时,那个男人站在那里说:“我知道现在几点钟。”

贾:可就是不想告诉你时间。

弗:是的。我感到了害怕。

贾:回顾过去你觉得无聊吗?

弗:自己想要的东西肯定会到手的。到今天这个地步的成功是非常不容易的。那里边有某种--虽然不是公平,但我想这就是人生。

贾:但也像你刚才所说的那样,也付出了代价。

弗:而且在付出之后还不能生气。回顾过去,“哎呀,我牺牲了这么多,代价太大了”,这样的话还说不出。只是埋头前进,不回头。

贾:你的作品里有许多个人化的东西。你的作品是不能与你的生活、或者说你的人生的个人事件分割开来考虑的。在你拍摄的电影《最后的晚餐》中,虽然表演成份相当多,但即使是那样的作品,个人化的东西还是一个重要的因素。

弗:我想,个人化、让个人的东西露出来是非常困难的事。人家总认为个人的事情就等于真实。但实际上并不是这么回事。

贾:如果是个人的东西,反而风险更大。因为在看自己的作品时,要与出现在作品中的一部分自己相对,它要反过来看这边的。这比光是造一个故事要难多了。

弗:啊,那是很可怕的大事情。因为这是变换。人家问我:“为什么你做这种个人化的东西?”最简单的回答是“因为我了解。”从某种意义上来说,这是真的。因为如果是我自己做过的、体验过的事情,就明白要怎么样来说它。我就这样看着这个人,这么回答:这是我的反应。我这么说着我就走了。但是如果拍成电影,对我来说,这就不像是事实了。没有现成的例子。这……,在《最后的晚餐》中的儿子的说话方式--如果想到帕勃罗(译注:弗兰克的儿子,患有精神病,已于近年去世)就非常难过--那是我想说的话,或者说是我对于发生在帕勃罗身上的事的感受,而电影中儿子成了我的代言人。也就是说,对真实作了编辑变形了,这就不成其为真实了。我认为在照片那里有时真实还会在的,《美国人》就是因为那些照片看上去很真实,看上去拍摄下了那个时代,所以才能够这么长久地留存下来。的的确确这是那个饭店、睡在地板上的婴儿确实在那里,就是这个样子。那本书能留下来就是这个原因,它有某种符合真实的东西。

贾:在你年轻时,有没有让你受到过启示的艺术家?在苏黎士的时候,受过达达主义者的影响吗?

弗:没有。基本上是作家,法国的作家与法国的电影对我的影响,都是战争期间可以看到的老电影。战争时期我是17或18岁,那个时候可以看的电影,也有美国电影。比如说沃拉斯·比里的电影,我喜欢他。在瑞士进电影院是一件大事情。不到18岁,是不能去看电影的。

贾:为什么?

弗:是那个地方的规则、或者法律吧,认为青年人看了电影也许会堕落。当时的瑞士几乎没有外国人。国内全部都是瑞士人,人人奋起坚守国土与习惯,不使之受污染或损坏。此外像加缪这样的作家写的东西对我影响很大,我最初读他的书是在1940年离开瑞士的时候。1946、1947年,加利努、萨特他们的书,也对我很有影响。特别是加缪,他的书,我至今还在反复看。他写的东西非常容易理解,这个人可以以最简朴的语言来讲述非常深刻的思想。我虽然受他的影响很大,但因为我是一个视觉人,所以没有想要模仿他。我也不可能像加缪这样来写。在自己从事的工作之外又从另外的事物接受影响是一件好事,这与我从柯特兹、卡蒂-布列松、沃克·埃文斯那里受的影响不同,当然我从他们那里受过一些影响,但由于自己无法控制,总之,没有到“想受卡蒂-布列松的影响、想要成为他那样的人”这种地步,这样才能拍照片。不过更强的影响是从书本上来的。

贾:那么从视觉那方面没受过什么影响吗?画家什么的?

弗:从抽象画家那里受过影响。更多的倒是他们的生活方式的影响,与以前的传统脱离,感到非常富于魅力,与跨掉派一样的东西。

贾:这是你来纽约之后的事吧?

弗:是的。与他们认识之后。

贾:当时的作家也过着非常边缘人的生活呢,跨掉派的那些作家们。我在什么地方读到过,在1958年4月,你与克鲁亚克一起到弗罗里达去。

弗:我们从《生活》画报拿了些钱一起出发,带上他的母亲与她养的五匹猫,一直把她送到家。我拍照片,他写东西。《生活》画报出钱,他们不喜欢摄影,说我的照片看上去像俄罗斯,结果照片没有登出来。常青出版社出版了这些照片。他写了这次旅行,以他的风格。

贾:跟他一起开车去的吧?

弗:他没有开车。就睡在汽车的后面。坐起来后就这么说:“好,到那边去,我坐到前面来了”、“做了梦了”,因为他每天一定要做梦。他是个非常沉稳的人,根本没有小心眼。真是非常的正直,是个好人。

我受过克鲁亚克的影响。人们经常说我是跨掉派,这完全搞错了。因为立场不同。我负有现实的、重大的责任,有家庭、有两个孩子,没有去追随跨掉派式的生活方式。他们过的是另一种生活。他们支持完全的自由,我是这么认识他们的。而我却不拥有他们所有的自由。但是与他们相识让我得救了,特别是克鲁亚克,此外恐怕还有金斯伯格,我很喜欢他的诗《卡第绪》。我来自另外的文化、来自欧洲,熟悉美国花了我很长的时间,很长很长的时间,即使是棒球规则也花了很长时间。我不断地看书,托马斯·沃尔夫、舍伍德·安德逊等人的书。在这个国家拥有影响力的人是迪伦。我受过迪伦的影响。我认为他的诗、歌都很棒。他是一个明白人,他能够传达这个国家的事情,他能够叙说这个时代、他的时代的种种事情。

贾:女性给过你灵感吗?她们给过你强烈影响吗?

弗:我想让女性给我灵感,像荒木那样。他确实是被女性开启了灵感。这是根本。我喜欢女性,但就这点说却很复杂。因为我不是那么开放的。不过,比起其他事来,我更想要让女性来启发我的灵感。

贾:你看上去像是被她们启示了灵感似的。你认为没有受过她们的启示吗?

弗:虽然受到过,但没有显示出来。你知道这样的歌词吗?那是迪伦的歌,“再怎么跟在葬礼后面走,却是什么也不明白”。我喜欢这句歌词。也许这可以在照片中表现,但电影却不能。啊,确实给了我强烈的影响。给了我灵感。

贾:听说你在底特律与阿肯色被逮捕过?

弗:是呀,在底特律被捕是因为我进入了黑人区。

贾:是在拍摄《美国人》的时候吗?

弗:是的,是去音乐会。那个地方完全是黑人区。坐着汽车的妓女到旅馆里来,我与她一起兜了好几天风,她给了我许多指点。她一直注意着路上动静,她坐在前座,有时会突然钻到座位下说:“不能让人看见,警察在”。我忘不了与那个女人一起坐车的事,她一会儿坐起来一会儿钻下去的。他们逮捕我是在音乐会结束后的深夜。警察站在我的车旁边,说“把行李箱打开”。那里面有一张在买这部车时就已经在那里的车牌。他于是说:“持有两张车牌是违法的,因此逮捕你。”不过拘留所并不是太坏。第二天让我用拖把打扫走廊外面,我还相当喜欢干呢。我心里明白可以出去,因此根本就没有担心。不过在阿肯色的逮捕事件就严重多了。那是早上的事情,两部车子逼我停了下来。我至今还记得很清楚,当我一走出车子,一个警察就说“举起手来”。他们盘问我后,说了声“好呀”。然后他们看一眼我的车子,上面有一只已经半死的鸟,还有那么一口气。一个警察用靴子把那鸟踢了下去,用脚踩它。我看着他的举动,心里明白这下糟了。他们这不是在愚弄人吗?他们怀疑我于是把我关进了拘留所。

贾:那是早上五点左右在什么小街上发生的事吧?

弗:在小洛克附近的小街上。他们对我说了声“好呀”就让我坐上了他们的车,不让我开自己的车。他们问我在干什么,我想要说明,但他们关了我三天,并取了我的指纹。他们干的事情可真妙,把我和一个黑人关在一个房间里,这是很少见的事。我已经忘了那个人的事情了,他一言不发,只是坐在那里。那个地方相当破旧。接着我让他们拿食物来。来了个少女,是个黑人少女。她从什么地方拿了食物,我忘不了那个少女看我时的神态。对她来说这是无法相信的事,我跟一个黑人关在一起。这是我在那次见过的唯一一张同情的面孔。警察们根本就是虐待狂。早上、晚上都把我叫出去审问。那家伙坐在桌子前,把穿靴子的脚搁在桌上,开口说:“那么说你是犹太人了?”我说:“是的。”他说:“你说意第绪语吗?”我回答说“不”。他说;“你让我相信你呀?”于是他从什么地方叫了个说意第绪语的人来。让他跟我说话。然后他又说:“你认识谁呀?”

贾:想要确认一下。

弗:是呀。我害怕起来。为了让他们知道我有关系,我就说我是瓦格纳市长的朋友。他们又问道:“这个古根海姆是什么人?”我回答说“是在纽约的犹太人。”他们也太无知了。

贾:在阿肯色是把犹太人与黑人关在一起,与白人隔离开来的。

弗:置身于外国的这种目无法纪的地方,才知道了什么叫虐待,这样滥用权力真是可怕。过了两三天他们终于放了我出来。他们检查过车子,没收了我的胶卷。后来虽然归还了胶卷,但却把放在车里的两三瓶酒打开后扔在了地上。

贾:欺负人才让他们高兴呢。

弗:然后这些家伙说:“好了,接着到哪里去呀?”,我说:“从这里出去。”他们又说:“直到你越过密西西比河为止,我们一直跟踪你。”我看到他们在后面转换方向时真是高兴。这帮人太可怕了。还有怪事呢。在1960年代初我申请美国国籍时,当局当然持有关于我的档案。一个黑人女性向我发问,就是能用英语读写吗这种问题。她说:“你被逮捕过吗?”我回答说我不想回答这个问题。我说,如果因为这个问题而不能成为美国人的话,那我就选择不做美国人。尽管并不是什么大事情,但我就是不想再谈到这事了,在阿肯色被逮捕的事。而她也就放了我一马。真是个不可思议的国家。

贾:没有因为这件事而没获得美国国籍。

弗:那当然。报告有无逮捕记录全在她手中,显然是┅┅

贾:她没有说。

弗:显然没有说。他们送回了我的指纹,但没有消除逮捕记录。我并不在乎。我只是想证明他们做错了事情。我这边请了律师的,回答说:“那只不过是例行公事。必须逮捕可疑的人,身上有臭味的人,两个星期没有洗澡的人,有外国口音,带着纽约车牌的人┅┅”

贾:你为什么想到要拍摄电影?

弗:我对自己要求很严格,不相信成功,怎么说呢,不管是我的摄影还是什么别的。美术馆的家伙、经纪人总是说:“那家伙的作品棒。”现在只要我做摄影,他们只会说好。因此我现在根本没有兴趣再用摄影来证明自己的才能了,那不过是存在银行里的钞票而已。但电影就值得做了,因为也许会有失败的危险性,这才有做的价值。不管是哪个电影导演,都是做好失败的准备来拍电影的。可我的情况有所不同,基本上没有什么商业目的,风险是我个人承担的。在这个意义上说我是非常幸运的,有这么做的经济上的自由。

贾:你曾经像作自我批评似地说注意到了自己被神话化了的某些方面,我想那不过是为了生存,保护自己生活下去的方法而已。也就是说,从《美国人》面世以来,比如说你把自己并不认为是好的作品送人的话,他们会用它来赚大钱。尽管他们并不明白这张照片是好是坏。他们不明白,为什么梵高的画今天值五千万美元,而在他活着的时候却是一钱不值?他那时根本卖不出画。这就像在艺术家的周围做游戏一样……

弗:对于所有艺术,都有某种市场操作在。

贾:因此他们通过这种操作来赚钱。但在这里必须慎而又慎的是,不为这些所动忠实于自己的作品,忠实于自己的人生。

弗:这要到上了年纪才能明白。对年轻人来说要能够承受金钱的压力是非常困难的。克鲁亚克就是一个很好的例子。当成功的时候,他不能很好地处理这个问题。他有了钱,但有钱的人,想要赚更多钱的人围上来了,根本就无法接受成功了。只要看一下金斯伯格,他们之间的对比,看他是怎么面对的,理智地面对。不知道怎么的,一旦上了年纪,在面对成就时,情况就变得简单了。让我给你朗读一段弗利纳利·奥康纳(译注:美国女作家。)小说中的话:“我主张所有种类的真实、你的真实和所有其它人的真实都是有的,但在所有这些真实的背后,却只有一个真实,那就是根本没有真实。所有真实的背后根本没有真实是我与这个教会所要向你们说的。你本来所在的场所消失了,你想要去的地方不在那里,你现在呆着的地方只要你不离开它就不会变成一个好的场所。你的居留地在哪里?哪儿也不是。在外面的世界里,没有任何可呆的地方。”这段话很透彻地说到了真实并不存在,是我非常喜欢的文章。有很长一段时间我一直把它贴在墙上,后来丢失了。我并不太明白为什么它能一语中的,嗯,这是老人的领域吧。人上了年纪后,就要给自己的行为正当化了,以前做的事情呀,为什么大老远地跑到这里来呀,或者说为什么人生就这么一点点呀什么的。我向来认为说出真相是很重要的事,但随着年纪的增长,就少谈真实了--以视觉的手段。如果是文章的话也许可以更多地谈论真实。而摄影与电影就无法这么谈了。

(编辑:田庄)