编者按:苹果公司成为首家市值超万亿美元的上市公司,作为苹果的创始人,史蒂夫·乔布斯无疑是一个时代的标志性人物。他的大女儿,LisaBrennan-Jobs最近出了一本回忆录,名为《SmallFry》,并将于9月4日正式出版发行,本文便是书中摘录节选。

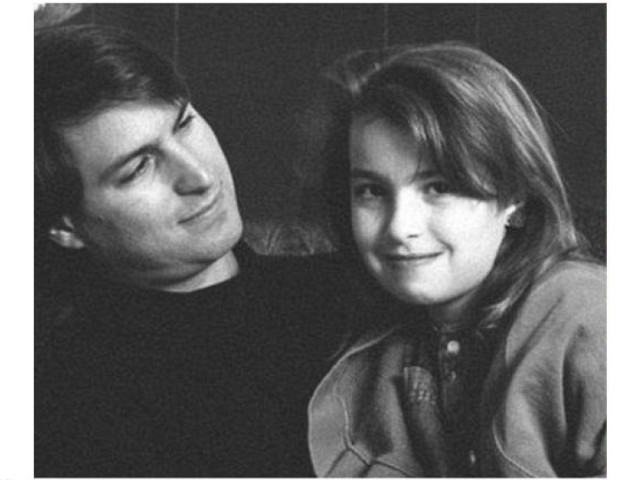

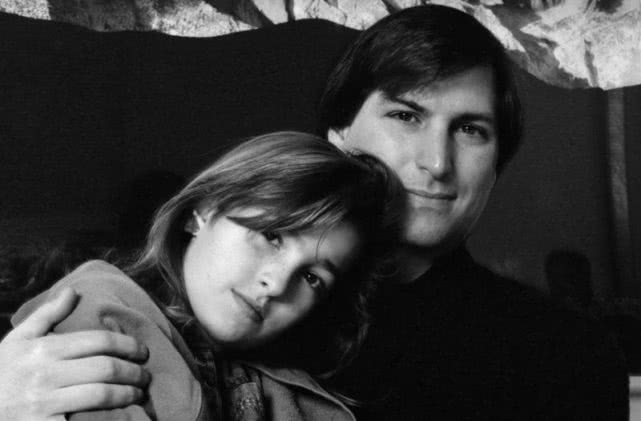

在史蒂夫·乔布斯和他的初恋女友Chrisann Brennan23岁那年,他们的女儿Lisa Brennan-Jobs出生了。时至今日,Lisa仍记得自己喜忧参半的童年时光,一面是为了生计苦苦挣扎的单身母亲,另一面则是作为苹果公司创始人的那位善变的父亲。

在父亲去世前三个月,我开始从他家里偷些东西。我光着脚在房间里四处搜寻,然后将相中的物品悄悄塞进口袋里。我拿了一个腮红、一管牙膏、两个已经出现缺口的青瓷洗指碗(在西餐中,洗指碗往往伴随着海鲜、甜点、烧烤等需要用手拿的食物出现。使用时将单手手指第二关节以下部位浸人水中,稍稍清洗,然后用餐巾擦干)、一瓶指甲油、一双破旧的漆皮芭蕾舞鞋,还有两对褪色泛黄的枕套。

每偷一件东西,我都会有一种满足感。我向自己保证这是最后一次,但其他物品对我的诱惑会很快让我打破自己之前做出的承诺。

我踮着脚尖溜进父亲的房间,小心翼翼地跨过门口位置那几块吱吱作响的地板。这个房间本来是他的书房,当时他身体康健,还能上下爬楼梯活动,但现在他只能睡在这个房间里。他靠在床上,穿着短裤,瘦弱的双腿像胳膊一样露在外面,看上去像蚱蜢一样弯曲了起来。

“嘿,Lis,”他对我说道。

仁波切Segyu站在他的旁边。最近我每次过来都会看到他。这位仁波切来自巴西,身材短小精悍,棕色的眼睛炯炯有神,声音沙哑。他是一位佛教僧人,总是穿着棕色的长袍。父亲床边,有一个装着营养素液的黑色帆布袋,管子一端连着嗡嗡作响的电动机和电泵,另一端则被隐匿在父亲的床单下。

“抚摸他的脚会让他感觉不错,”仁波切说道,一边将他的手放在我父亲的脚上,“就像这样”,他继续说道。

我不知道他说这话是说给我父亲听,还是说给我听,抑或是说给我们两个人听。

“好吧,”我回答道,然后拿起他包裹在厚厚袜子里的另一只脚。这让我感觉很奇怪,尤其是看着我父亲的脸,这张脸在因为痛苦或愤怒而抽搐时就像要开始做出微笑的表情一样。

“这感觉真好,”我父亲闭着眼睛说道。我瞥了一眼他旁边的抽屉柜,还有房间另一边的架子,想看一下是否有我想要的东西,但我知道我不敢在他面前偷东西。

等到他睡着了,我开始在屋子里四处闲逛,寻找着一些我也不知道是什么的东西。整个屋子都很安静,隔音效果很好。赤土色的地板上偶尔有阳光照射进来,除此之外其他的地方,我的脚踩上去都感觉有些凉。

靠近厨房的一个柜子里之前装的是已经有些破烂的《薄伽梵歌》,但这次我在这里发现了一瓶昂贵的玫瑰面部喷雾。我将浴室的门关上,又关了灯,坐在了马桶座上,将喷雾喷向空中,然后闭上了眼睛。细细一层喷雾均匀散落到我的身上,给人凉爽而又神圣的感觉,就像身处一片森林之中或者是在一座古老的石头教堂一样。

一会儿,我会将一切都放回原位。但是现在,趁着管家不再,趁着我的兄弟姐妹和继母都不在,我就不会被抓包。因为他们都不在,我也不必因为他们对我视而不见,甚至不回复我的见面问好而感到受伤。在黑暗的浴室里沐浴着柔细的喷雾,在洒落的雾气中一种感觉开始慢慢而又清晰的浮现出来:来到这个房子看我生病的父亲对我来说是一种负担,是一件麻烦事。

在过去一年的时间里,我每隔一个月就会找一个周末过来看他。虽然我已经放弃了同父亲之间会发生像电影中出现的那种大和解的可能性,但我还是保持这个节奏继续来看他。

这次,在同他告别之前,我又去了一次卫生间,再次享受了一次玫瑰喷雾的洗礼。但在经过几轮体验之后,我身上的味道闻上去已经不再像玫瑰一样,而是像沼泽一样的臭味。当然,当时的我并没有意识到这一点。

在我进入他房间时,他正试图要站起来。我看着他用一只胳膊拨动自己的双腿,另一只胳膊推着床头板,身体扭转90度,然后用双臂将自己的腿抬到床边,放到地板上。我们拥抱告别时,我能感觉到他的椎骨和肋骨,条条分明,他的身上闻上去有些发霉的味道。

“我很快还会再来,”我对他说道。

然后我们放手告别,我开始往外走。

“Lis?”

“嗯?”

“你闻上去跟厕所的味道一样。”

1978年春季,在我父母都是23岁那年,我的母亲在两位助产师的帮助下,在俄勒冈州朋友家的一个农场生下了我。整个分娩过程从开始到结束只用了三个小时,几天之后,我的父亲才到。但他并没有飞奔过去看我,而是对在农场遇到的每一个人说道:“这不是我的孩子。”刚出生的我有着黑黑的头发和乔布斯标志性的大鼻子,我的母亲说道:“她看起来就是像你。”

我的父母将我带到田间,将毯子铺在地上,又将我放在毯子上,然后开始翻阅一本为婴儿起名的书。一开始,他想给我起名叫Claire,这样说了两三个名字但两人都没有达成共识,但他们都不想用派生词式的名字。

“叫Lisa怎么样?”我母亲最后说道。

“好的,就Lisa了。”他高兴的回答。

然后第二天,他就离开了农场。

“Lisa不是Elizabeth的派生词吗?”我曾问过母亲这样的问题。“不是,我们特意查过,这是一个单独的名字。”“为什么他都不承认是我的父亲,你还让他一起给我起名字?”“因为他是你的父亲”,母亲这样回答道。

在我母亲怀孕期间,父亲开始开发一款电脑,也是后来被命名为“Lisa”的那款电脑。这款电脑是Macintosh的先驱,可以说没有Lisa就没有Macintosh。Macintosh是第一款配备有外接鼠标的大众市场电脑,尽管它的鼠标像一块奶酪那么大。但是由于价格过于昂贵,在商业上只能以失败告终。Lisa电脑最终停产,3000台未售出的电脑后来被埋在了犹他州洛根市的垃圾填埋场里。

直到我两岁那年,母亲才通过做房屋清洁和服务员的工作补上了她的福利金。在这过程中,我父亲没有提供任何帮助。1980年,我们通过加利福尼亚州圣马特奥县地方法院向我的父亲提起诉讼,要求他支付我的抚养费。我父亲否认同我存在亲子关系,并在证词中发誓说自己患有不育症,另外还说了另外一个男人的名字,说他才是我的父亲。

地方检察院迫于无奈,只能对我们进行DNA检测。在当时,DNA检测还是新鲜事物,结果出来后,我们发现检测结果是当时仪器可以测量出的相关性最高值:94.4%。法院裁决我的父亲每月支付抚养费385美元,对此他主动将抚养费金额增加至500美元。另外,他还需要承担我在18岁前的医疗保险费用。在我父亲律师的坚决要求下,这次诉讼案件最终在1980年12月8日结案。四天后,苹果上市,一夜之间,我父亲的身家超过了2亿美元。

但在此之前,就在这次诉讼结案之后,父亲来到我们位于门洛帕克的住处拜访,我们在那里租了一间独立的工作室。这也是我自俄勒冈州出生之后,第二次见到他,也就是说这是我第一次见到他,毕竟当时的我才刚刚出生。

“你知道我是谁吗?”他问道,一边将头发从眼睛旁边撩开。

当时的我只有三岁,自然是不知道。

“我是你的父亲。在你所有可能认识的人之中,我是其中最重要的人之一。”他这样对我说道。

到我七岁那年,母亲和我已经搬了13次家。每次我们都不是正式的签订租赁合同,要么住在朋友家的卧室里,要么是临时找一个别人转租的住处。父亲此时会时不时的来看我们,大约每个月一次的节奏,他、母亲还有我会绕着我们居住的社区一起滑旱冰。每次来,都是先听到他汽车的发动机在我们的车道上轰隆作响,声音回荡在整个房子甚至到另一侧的木栅栏旁,整个空气似乎都弥漫着兴奋的气息。他开的是一辆黑色的保时捷敞篷车,开进前院后,发动机的声音变成了沉闷的呜呜声,熄火之后,周遭又恢复一片宁静。

我很期盼他的到来,每次都想他什么时间才会再来,在他走后,我也会想到他。但真正当他出现在我们面前,我们真正在一起的这段时间里,却像一片奇怪的空白,就像他的跑车发动机关闭之后静默的空气一般。他说话不多,我们一起在人行道上滑行,中间有大段的沉默,只能听到滑冰鞋摩擦地面的声音。

我们沿着周围街道滑行。阳光透过树叶洒下形状各异的光斑,院子里的灯笼花倒垂在灌木丛中,花瓣下可以看到摇曳的雄蕊,就像穿着紫色高跟鞋和舞会礼服的女人。我的父亲和母亲穿着米色绒面革、红色鞋带的同款滑冰鞋,我们经过其他人家院子里的灌木丛旁时,他会从灌木茎上扯下一堆树叶,然后随着滑行将碎片洒落在我们的身后,人行道上也就留下了长长的一条碎叶片的痕迹。有几次,我能感觉到他在看我,但当我抬起头看他时,他却又看向别处。

在他离开后,我会和母亲谈论关于他的事情。“为什么他的牛仔裤到处都是洞?”我问母亲。我知道他应该有数百万美元的家产,每次我们谈到他,我们不只是用“百万富翁”来形容,也会用“几百万甚至千万富翁”来形容,因为这样形容才准确,并且知晓细节也会让我们感觉自己也是他生活中的一部分一样。

母亲说父亲其实有点口齿不清,“这主要是因为他的牙齿问题,这些牙齿多年来一直相互撞击,击中的位置发生磨损、出现破裂,这样一来上面和下面的牙齿相遇之时中间没有任何缝隙,看上去就像是锯齿形或者是像拉链一样。”

她说道:“他的手掌很奇怪,非常平。”

我将拉链形牙齿、破烂的牛仔裤以及平坦的手掌看作是他所独特具备的神秘品质,好像正是这些品质让他在我心目中与其他的父亲显得不同,并且显得更好一样。而现在,他又出现在了我的生活中,虽然每月只有一次,但至少我的等待没有成空。并且,我会比那些父亲一直在身边的孩子更好。

有一次,我听到母亲对她的男朋友Ron说道:“我听说它被刮了一下,然后他又买了一辆新的。”

“新的什么?”我问道。

“保时捷。”

“将被刮的地方喷漆不行吗?”我接着问道。

“喷漆就不是原来的效果了,”Ron对我说,“你不能只是简单的将黑漆喷在刮痕上,它们不会自然融合。单黑色又有长千上万种,要喷漆就得整个全部都重喷。”

到我父亲下次来看我的时候,我一直在想他开的这辆车是之前那辆车还是说只是看上去一样的一辆新车。

“我有一个秘密”,我会对学校的新朋友们这样说道。我会故意压低声音,这样他们就会以为我并不愿意提起这事。我认为,重点就是要保持低调的态度。“我的父亲是史蒂夫·乔布斯。”

“那是谁啊?”有人问道。

“他很有名,”我回答道,“他发明了个人电脑,住豪宅,开着一辆保时捷敞篷跑车。如果车出现刮痕,他就会换一辆新的。”

这故事听上去好像有一种电影般的不真实感,连我自己听上去都是这样。我跟父亲的接触并没有那么多,我们之间也没有那么熟,只有他偶尔几次的来访和一起滑冰的经历。按说有着一位这样身价的父亲,我的衣服和自行车等日用装备也该与之匹配,但我并没有。

“他甚至用我的名字命名了一台电脑”,我对她们说道。

“什么电脑?”一位女孩问道。

“Lisa电脑”,我回答道。

“一台名为Lisa的电脑?可我从来没有听说过。”

“它有些超前。”我借用母亲的话这样说道,虽然我并不明白为什么它很超前。每当我觉得需要的时候,我都会提起这些事,我会先尽可能的等待,然后一次性全部说出来。同那些有着正常父子关系的朋友相比,我并没有感觉自己低人一等,只是我知道自己有另一种神奇的身份。每当我感觉自己渺小的时候,这种额外的身份就会开始骚动,就好像是内心的压力不断积聚,我必须找到一种方式来发泄出来。

在这段时期,有一个下午,父亲带了一台Macintosh电脑过来。他从汽车后座拿出包装箱,然后将它拿到我的房间,放在了地板上。他对我说道:“来,让我们看一下,该怎么打开它?”说的好像他不知道一样,这也让我怀疑他究竟是不是发明这台电脑的人。他将电脑取出,将其放在靠近墙壁处插座的地板上。“我猜我们该把这个插进去”,他拿着电源线说道,好像很不熟悉的样子。

然后,他双腿交叉盘坐在电脑前面的地板上,我跪在他的旁边。他开始寻找开关,找到后,面前的这台机器似乎苏醒了过来。他向我展示该如何用这台电脑画画并且完成之后如何将我的画作保存到桌面上,然后他就离开了。

他并没有提到另外一台电脑,Lisa。我开始担心他并没有真的将一台电脑命名为Lisa,担心我之前对朋友所说的完全就是一个错误。

在很长一段时间里,我都希望如果我扮演好我的角色,那我的父亲也就会扮演好他对应的角色。我会扮演他心爱的女儿角色,而他能扮演好溺爱的父亲角色。我想,如果我能像其它正常家庭的女儿一样行事,那他也会像正常的父亲一样。我们可以一起演戏,在演戏的过程中让这一切好像变成真的一样。但是,如果我真正客观地观察他,或者让自己接受所看到的那个真实的他,那我就知道他不会这样做,演戏这种事只会让他感到厌恶。

也是在那年,之后由于我的母亲需要去旧金山参加大学课程,我有几个周三的晚上不得不在父亲家过夜。在那几个晚上,我们一起吃晚餐,在外面洗热水澡,一起看老电影。在开车回到他家的路上,他一直都不说话。

一天晚上,我问他:“你不要的时候能给我吗?”当时我们的车子正在左转弯,似乎整个车子都呈倾斜状态,在通往他家门那条又窄又颠簸的小路上撞到了一侧的白色柱子。我其实怀揣这个问题已经有一段时间了,只是刚刚鼓足勇气问出来而已。

“给你什么?”他说道。

“这辆车,你的保时捷。”我很好奇他不用的车会放到哪里,我自己想象在他后院里会有一排闪亮的黑色跑车。

“绝对不可能”,他用一种尖酸而又刻薄的语气回复道,这让我瞬间意识到我犯了一个错误。我想也许关于划痕的那个传说不是真的,也许他并不是一有划痕就会换新车。在那之前,我已经意识到对于金钱、食物或者话语,他都不慷慨,我还以为保时捷似乎是一个例外。

我真希望能够收回我刚才的话。他将车停下之后,关掉了发动机。在我下车之前,他转过身来看着我。

“你不会得到任何东西”,他说道,“你明白吗?任何东西,我都不会给你。”他只是说这辆车,还是说其他一些更大件的物品呢?我不明白。他的语调很伤人,我感到胸口一阵刺痛。

汽车熄火之后,屋顶上的一个白灯亮了起来。我却感觉黑暗包裹着我们,我犯了一个可怕的错误,显然这让他感到难以接受。

虽然他并没有证实过,但他以我的名字命名电脑这一想法已经融入了我的自我意识之中。当他在我身边,我却感觉不到任何父爱的时候我就用这个故事来支撑自己。我根本就不关心什么电脑,它们只是由一堆固定的金属零件和芯片组装而成的物件罢了,我喜欢的是以我的名字命名电脑这件事,这让我感觉自己和父亲之间存在一种联系。这意味着他会选择我,我在他心中有一席之地,虽然他对我态度冷漠并且长期缺席我的生活。他是名人,他开的是保时捷跑车,如果Lisa电脑是以我的名字命名,那证明我也是他生活中的一部分。

在这事上,我发现我和他的意愿完全相左。对他来说,我是他人生中的一个污点,因为我的存在可能会破坏他自己预设的伟大和美德形象。我的存在也毁了他一贯的成功。但对我来说,却恰恰相反:我越是接近他,羞耻感就越少,他是这个世界的一部分,他会更快地带我走向光明。

我想这其中可能存在一个很大的误会:他只是忘了提到电脑是以我的名字命名这件事,我迫切地需要破除这一误会。

多年后,我已经上了高中,终于提起了这个问题:“嘿,你知道那台电脑Lisa吗?它是以我的名字命名的吗?”我试着让自己说这话的语气听上去只是好奇而已,别无其他。

只要他愿意承认这一件事,只要这一件就好。

“不是。”他斩钉截铁的回复道,听上去不屑一顾的样子,“抱歉,孩子。”

到我27岁那年,父亲邀请我参加为期几日的地中海游艇旅行,同行的还有我的继母、兄弟姐妹和保姆。要知道,通常他都不会邀请我跟他一起度假。

在法国南部海岸附近,父亲说要在滨海阿尔卑斯省停一下,和朋友一起吃个午饭。他没有告诉我们这位朋友是谁。总之,我们一起乘船到了码头,一辆商务车将我们接到了埃兹小镇的一处别墅区。

到了之后我才发现,原来这位朋友就是爱尔兰摇滚乐队U2的成员Bono。他穿着一件T恤,一条牛仔裤,戴着一副墨镜,这幅墨镜看上去就是他拍摄专辑封面时戴的那副。他首先带我们参观了他的房子,打开窗户,就能看到地中海,还有些房间堆满了儿童用品。在经过一个空旷而又光线充足的房间时,他告诉我们甘地曾经在这里住过。

我们坐在阳台上共进午餐,在那里可以俯瞰整片大海。用餐过程中,Bono问起我父亲关于苹果公司刚创建时的情形。整个团队都感觉生机勃勃吗?他们是否预感到他们做的是一件大事,他们将会改变这个世界?父亲回答道,在研发Macintosh时确实是这种感觉。Bono坦言对于他和U2乐队来说也是这样的感觉,身处完全不同领域的人竟然能够拥有如此相同的经历,这确实令人感觉难以置信。接下来,Bono问道:“那Lisa电脑是以她的名字命名的吗?”

然后是一段沉默。我正了正身子,等着他说出答案。

父亲犹豫了一下,低头看着他面前的盘子。好大一会,才回答道:“是的,是以她的名字命名的。”

“我猜也是”,Bono说道。

“对,就是。”父亲回答道。

我端详着父亲的脸庞。想搞清楚是什么发生了变化?经过这么多年,为什么他现在又承认了?当时我就想,它当然就是以我的名字命名的。他的谎言现在看来也显得很荒谬。我感到有一种新的力量注入了我的胸腔。

我对Bono说道:“这是他第一次承认这件事,谢谢你问了这个问题。”

原文链接:https://www.vanityfair.com/news/2018/08/lisa-brennan-jobs-small-fry-steve-jobs-daughter

(编辑:杨晶)