龙应台与父亲母亲。

这本送给母亲美君的《天长地久》,并不仅是个人的情感抒发,龙应台想让读者知道,每个人生命中都有一个美君。

每一天和母亲的朝夕相处,已经成了如今龙应台的生活常态。

龙应台将亲手采摘的鸡蛋花别在母亲的遮阳帽上。

龙应台 学校不会教“生死课”,我们得自己学

1974年毕业于成功大学外文系的龙应台,从小生活在台湾南部的渔村。23岁时赴美留学,一走就是9年,此后旅居欧洲13年,到香港任教9年。1999年出任台北市“文化局长”。2012年初成为台湾地区文化事务主管部门首任部长。

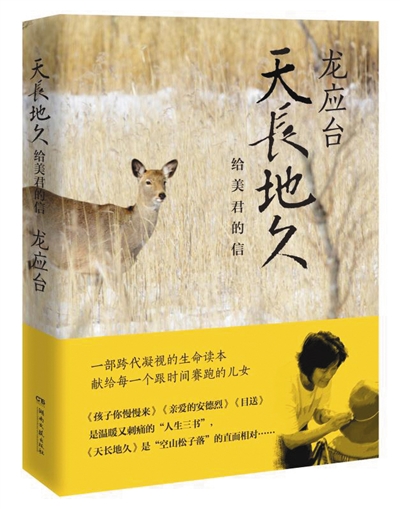

2017年8月,65岁的龙应台搬到屏东县潮州镇居住,全心陪伴身患失智多年的母亲,同时开始梳理母亲动荡又顽强的一生,结集成了最新著作《天长地久——给美君的信》。

全书不只写下对母亲美君的心里话,并且加入大量史料还原出兵荒马乱的大时代,扩展到对整个世界史的记录。书中以“大河图文”的形式记录了抗日战争、国共内战、欧洲二战,一路紧扣美君的人生轨迹,展现了个体人物在大历史洪流中的命运。

《天长地久》并不仅是个人的情感抒发,她想让读者知道,每个人生命中都有一个美君,他们都是有“来处”的,他们和他们走过来的那段历史都不能忘记。从龙应台在屏东住所的阳台上眺望,会看到远处电线上经常有鸟驻足,鸟来自电线吗?不,她说,鸟来自电线后面的大武山和山后的太平洋;山很高,水很深。龙应台以此景做比喻,母亲就像电线上的小鸟,那个时代就是后面深邃的高山和波澜壮阔的大海。

返回屏东

探望母亲 不该是做给自己的假动作

从台北往南400公里,屏东县有一个五万人口的小镇叫潮州,三百年前广东潮州人移民至此。龙应台的母亲应美君,就住在这里。美君今年93岁,自2004年父亲龙槐生过世后,龙应台14年来每两周就会回潮州哥哥家一次,探望身患失智症的母亲。2014年12月,身为台湾地区首任文化事务主管部门部长的龙应台辞职,从公务员重新回到一名知识分子、作家的生活。

龙应台的时间看似可以自由支配了,她在台北写文章,约朋友喝咖啡。此外,依然保持着定期回屏东看母亲的规律。虽然台北距离屏东坐火车只需要一个半小时,但龙应台感受到了时间在她和母亲之间一分一秒地流逝。“你明明知道这个世界上有一个人,此时正是她最需要你的时刻,而你却在跟朋友喝咖啡、看电影、看表演……”两周一次的探望,“像一个做给自己看的假动作,”她说。

这个内心的声音久了,她突然就做了一个决定:放下一切,搬到乡下。

母亲已经认不得她,也无法言语,但是龙应台每次都会提高声调,欢快地跟母亲打招呼、拉家常,“应美君,你好不好?”“应美君,你今天怎么这么高兴?”“应美君,我帮你擦防晒霜好不好?”即便是龙应台工作的时候,也会让母亲坐在一边,抬头目光转动中,就可以看见母亲;要看资料时,她会把书抱在手里,依偎到美君身边,即便是美君听不懂的英文或德文书,她也会读出声来。目的有两重:一是,让美君感觉到女儿的体温;一是,让美君听见女儿的声音。

在其他时间里,龙应台享受着屏东充足的阳光和熏熏然的南风。早上五点起床,到东港溪畔河堤边晨走,回程可能在菜市场早点摊吃一碗面线,然后回家开始工作。台北的朋友问她,潮州既没有电影院也没有剧场,你能习惯吗?龙应台说好得不得了,山中的鸟鸣是最好听的音乐,田野间各式各样的植物是最好看的剧情片,农渔产业是一个巨大的博物馆,看都看不完。她还打听能不能跟船出海捕鱼,吓得人家问她,“龙老师,你是要跟那种航海三个月的渔船出海吗?”

在屏东,龙应台经常做的事情之一就是去附近的花卉农场,亲手采摘自己最喜欢的花——文心兰。文心兰花朵娇艳嫩黄,直径细长,摇曳中柔美又坚韧。采完花,龙应台会第一时间回家帮美君插好。

女生课题

关于美,20岁时才第一次被触及

美君是一个热爱生活又有趣的妈妈,70多岁时去隆鼻、文眼线、文眉,心理年龄只有18岁。当时一家人住在乡下,美君是如何会在70岁去做“美容”这件事情,对龙应台来说至今是个谜。她问兄弟们,对他们也是个谜。龙应台只能猜测,母亲不太可能一个人去,说不定是跟她的女朋友们去的,“我猜一定是有某些女朋友想做这件事,大家就一起去了。”

在“爱美”这方面,龙应台跟母亲并不像。好友林青霞曾经送给她一条裤子,裤脚有棉绳收口,隔几天两人见面,林青霞发现龙应台一边裤腿中的绳子不见了,另一边还在。又过几天,她还是穿着同一条裤子,依然是一边有绳子一边没有,林青霞忍不住了,“你知道你裤子一条腿的绳子不见了吗?”龙应台这才注意到,两人哈哈大笑。林青霞说,“你是我所有朋友中最不爱美的一个。”她回,“青霞,你教我化妆,我教你写作。”

龙应台从小在兄弟群中长大,没有姐妹,又是乡下穷孩子,她第一次见到同龄人有保养品、化妆品,是20岁上大学的时候。那一年,龙应台被送到台北参加青年国际研习会。在此之前,她没住过女生宿舍,也没在女孩堆里生活过。龙应台早上起床洗个脸把衣服穿好,大概十分钟就够了,但她发现同寝室的一个女生,从包包里拿出起码20个瓶瓶罐罐,然后坐下来非常认真地开始处理眉毛,龙应台看呆了,一辈子难忘,因为她从没见过。“我妈可能迫于生活,太忙了,没有教过我这些女生课题。”

《天长地久》中,补上了这一课。书中有一段儿子的叙述,妈妈龙应台在潮州的五金铺中,看到按摩棒和梳子、镜子等物件摆在一起,令她难以置信,乡下谁会买这种东西?出于好奇买回家研究,两个儿子大吃一惊,“你不怕人家说你吗?”回家后龙应台真的把按摩棒拆了,想看看其中结构,不料买回去的竟然是一个坏掉的。

龙应台之所以在书中加上这一段,源自在台湾这个保守的社会,“老+女性”是最容易受到歧视的组合。而她想表达的女性“对性的权利、爱的主张、身体的自主”也都记录在书中。

人生如戏

“不回头”的报应,促使她反思

龙应台22岁大学毕业后离开家,离开美君。直到65岁回到母亲身边,母亲已经失智。她对美君的记忆一直停留在22岁之前。前后不在台湾的这三十多年,龙应台没有机会和母亲促膝长谈、相伴旅游。甚至在母亲失智前期她也没有意识到,和母亲已经到了诀别的开始。

龙应台少年时期住在小渔村,她记忆中美君永远思考的问题就是,如何养大四个孩子,让他们都读上书。开学时家里没有钱交学费,美君会带着勉强的笑容,去借学费。平日里,美君就坐在水泥地上,和村里的妇女们一起织渔网。从早织到晚,要织很多天,才可以赚到80新台币。

22岁的时候,龙应台大学毕业离开家乡到台北去工作。美君到火车站送别,上车那一刻,她有没有回头看美君一眼?

23岁的时候,龙应台到美国留学。四十几年前的出国留学,像永别一样,就算能够回来,也得是三五年之后。龙应台走进机场,“我有没有回头再看母亲一眼呢?”她不敢确定。

从什么时候开始反思到这个问题的呢?“人生是有‘报应’的喔”,她笑说。

22岁离开母亲的那一年,美君50岁。在龙应台50岁的时候,大儿子安德烈16岁,第一次离家去英国做交换学生。龙应台到机场送他出国,她看着这个16岁的男孩子,“腿那么瘦那么长,就像个长颈鹿一样”。心中全是不舍,儿子快要进闸门时,做母亲的去拥抱,觉得要洒泪机场,儿子忍受着拥抱,拎着包往前走。龙应台在后面一直等,等他在转弯口快要消失的那一刻,能回头看自己一眼。儿子没有回头。50岁的龙应台在法兰克福机场,当场崩溃。儿子逐渐长大,那个16岁不曾回头的一刻,龙应台永远不会忘记。但是,她开始问自己:“当年你离开美君时,有回头吗?”

如今65岁的龙应台,会和儿子单独旅行。但是倒退30年,女儿龙应台有带着美君单独旅行,让母亲得到来自一个女朋友和闺蜜的幸福吗?没有。“因为我从没把她当做一个单独的人,我没有好好地了解她,把她当做我的朋友,我从来没有这个概念。”

父亲过世

迟到的生死课要让孩子从小补上

龙应台说,学校不太教你“生死课”,我们得自己学。

而她的第一堂“生死课”,是2004年父亲的过世,那一年龙应台52岁。所以,龙应台一点不觉得自己是生死课的“模范生”,因为这堂课她上得太晚。作为“战争难民”的第二代,她没有任何的“亲属网络”,没有祖父母,没有外公外婆,没有叔叔婶婶、舅舅舅妈,只有父和母。因此老一辈逐步凋零、自然老死的过程,她从来没有参与过。第一次碰到“死亡”这件事时,就是最亲的人。

这堂生死课的震撼和教育效果也不一样。

龙应台的两个儿子都是混血,从小在欧洲长大。2004年父亲的告别仪式,在高雄举行。那个时候小儿子飞力普才十三四岁,跟龙应台一起住在香港,他也飞到台湾,参加了整个告别过程。“我有心让他认识到什么叫做‘死亡’。”

父亲这堂“生死课”让龙应台想到她在生飞力普时的一件事。她在医院里做体检,肚子很大,要躺在那里做内镜,她让四岁的大儿子安德烈在一边等她。这个时候,德国医生说,你不要安德烈一起来看吗?于是,安德烈站在医生的旁边,在同一个视角,看着医生是如何用他戴着塑胶手套的手,去检查母亲的子宫。

在龙应台看来,这也是生死课的一环,“不需要告诉孩子,他们是被天使抱来送给我的,是伴着蓬松羽毛飞下来的。生课和死课可以从小开始。”

因此,关于“生死课”,儿子看起来比龙应台来得自如。

我的后事

一块“石板”是给儿子们最好的礼物

从两个儿子十多岁开始,龙应台每年都会和孩子一对一旅行。去年,龙应台和31岁的安德烈一起去缅甸。晚上,两个人各自待在自己的蚊帐里,边看书边聊天。龙应台突然问儿子,“我的骨灰你要怎么处理?”她半戏谑地说,“要不把我的骨灰分放两罐,你是老大就给你个大的,飞力普是老二,给他个小的。你们就把我的骨灰放在书房里,这不是挺好的吗?”安德烈没有理龙应台。过了一会儿他突然冒出一句,“我觉得你应该有个坟。”

龙应台很惊讶,这个时代的主流是消失于无形比较环保,而两个儿子又都是进步青年,“你怎么这么落后呢,认为你妈应该有个坟?”

安德烈起初开着玩笑,“你有个坟在台湾的话,我们以后可以收文青的门票,会有很多文青想要看你的坟。”最后他又认真地说了一句,“妈妈你有没有想过,如果你没有坟的话,我跟弟弟和台湾的关系,就会从此断了。”龙应台很震惊,她在儿子这个年龄的时候,从来没有想过父母,他们根本不是一个个体。但是儿子显然想过,想过她的死亡。

儿子以后的人生可以想见:结婚、生子,为家庭和工作各自忙碌,各有各的生活轨道,即使兄弟俩很亲,也不见得会有再相处的机会。“如果有一块‘石板’留在台湾,就等于给了两兄弟非常好的理由,以后可以跟他们的妻子请假,说我们两兄弟要到台湾去了。”龙应台发现,她有一个很好的礼物可以在身后留给孩子。“一年一次兄弟俩单独的旅行,这不是天上的妈妈留下的最好礼物吗?”

林后骏 摄

龙应台与母亲。

与儿子飞力普、安德烈在酒馆聚会,玻璃倒映出龙应台在拍摄儿子。受访者供图

如今的龙应台回到屏东,每天陪伴母亲,过着浇花种菜的田园生活。 新京报记者 刘玮 摄

“爱和放手真的太难,天长地久不过片刻”

应答

面对浩瀚的历史和短暂的人生,一路前行的轨迹就是不断失去。让我们来和龙应台谈谈生死,也谈谈世代,聊聊从当女儿到做母亲、当作家到做官员的身份转变,从而窥见龙应台《天长地久》创作背后的答案。

生与死

死亡是个人的事情,至少现在我不恐惧它

记者:《天长地久》中你涉及了一个中国人会比较忌讳的话题“死亡”。看你的描述感觉不到你对死亡的恐惧,甚至你还提前替儿子想好万一你发生意外,要怎么处理你的银行账务。对死亡的不忌讳来源于不恐惧吗?

龙应台:恐惧啊?比较恐惧的会是,不得好死,而不是死亡。

记者:所以也会有人主张要“有尊严地死”,但是看书里你写苏黎世安乐死那一段,觉得你也并没有确定这件事。你对死亡和安乐死之间的关联是怎么看的?

龙应台:这本文学书不是一个讨论安乐死的场域。安乐死,牵涉我个人,我或许会赞成,但是把它当一个政策要来讨论,就是另一件事了。一旦做成政策,要非常细腻、周全,具备所有的配套措施,譬如你如何判断给不给人这个(安乐死)权利,实际的执行要怎么做?所有其他的法律也必须包含在内,这个政策才不会被滥用、错用。就我对于台湾的了解,我觉得所谓非常细腻周全的配套措施这个前提现在是做不到的,所以我不会贸然地说,做。

记者:你觉得,死亡是一件个人的事情吗?

龙应台:世界上还有什么事比死亡更个人吗?

记者:比如家人会觉得,即便你是躺在医院,但只要“你在那儿”对于我来说就是精神支柱。

龙应台:这个家人太残忍了吧?家人有什么权利?一个人到最后一无所有的时候,只有一件事情是你自己的,就是自己的生命。

当女儿与做母亲

如果没有反思 爱会变成勒索

记者:你也想问母亲,和父亲之间五十年的爱情需要用什么暗号来让对方知道“无尽的爱”。在你看来,母亲和父亲之间的爱是一种怎样的交流方式?

龙应台:他们那一代人的爱,我说不清楚。但他们绝对没有说过“我爱你”这三个字。中文的 “亲爱”这个词很有意思。他们很 “亲”,也许,就人与人的一生相处而言,“亲”比“爱”更重要呢。

记者:大家好像很难跟亲人说得出“我爱你”这三个字。

龙应台:我可不错过。我经常坐飞机,每一次飞机起飞前要关手机的时候,我一定发一个简讯给我的儿子,“机舱要关门了,我爱你。”这是我一定做的,做到我死。

记者:你自己在教育孩子的方式上,跟母亲有什么差别吗?

龙应台:差别太大了。美君那一代人从战争年代存活下来,是多么不容易的一件事情。比如说,小时候会嫌我妈怎么那么的不整齐,家里乱七八糟的,我对她挺批评的。长大了之后会明白,我们连交学费的钱,她都没有。她必须要想各种方法存活,哪里还有余力去做这些呢?了解到美君那一代人当时的状况,会有很深的同情跟体恤,这种同情跟体恤,不存在于安德烈跟飞力普对我的态度,他们对我的是“爱”,不是“同情体恤”,因为状况太不一样了。

记者:你反而挺能同情体恤儿子一些,还专门写了“母兽十诫”——对儿子的女朋友或者媳妇绝对不要做的事。

龙应台:爱和放手,真是太难了。儿子的女朋友真的抢走了你的所爱,但是你还要假作宽阔呢。我出公差到欧洲去,想跟儿子独处,我儿子说一定要带女朋友。有时候觉得,爱儿子的女朋友,好像比爱敌人还要难呢。但这是非做不可的功课。我有进步啦。

记者:如果儿子好大了,没有女朋友你会着急吗?

龙应台:那又要着急了。很矛盾吧?两个儿子常用这个弱点嘲笑我。

记者:以前听别人讲段子,爸爸特别爱女儿,女儿要是交了男朋友,爸爸就要去买猎枪了。妈妈对儿子的爱也是类似的感受吗?

龙应台:有点像吧,这就是要克服的东西。以前在古典的中国小说里读到,寡母带的儿子有多可怕,寡母跳脱不掉自己的爱的掌控。最糟糕的是儿子也跳脱不了,一辈子就被困在其中了。张爱玲的《金锁记》不就写这个吗?

记者:所以爱很容易变成一种绑架和勒索?

龙应台:很容易。如果没有反思的能力,你的爱很容易就变成了勒索。我是很相信,“儿女的独立宣言”是很重要的。

记者:如果你有女儿,教育方式上会跟儿子不一样吗?

龙应台:没想过。但有女儿多好,搞不好她还会登报帮妈妈找个男友之类的(笑)。不像儿子早有结论说,妈你不可能啦,你的个性太独立了。

写作与从政

知识分子的职责就是提出问题

记者:现在会有一种质疑,认为知识分子只会提意见,拿不出解决方案,觉得这些所谓的知识分子发声是很无用的。你怎么看这种观点?

龙应台:不同意。提出看法跟提出批评就是知识分子本身的功用,而如何去执行和去解决问题,是另外一批人该做的事。我们可能要先明确知识分子的定义是什么?比如我写批评文章的时候是知识分子,我去做官(注:2012年5月起龙应台任台湾文化事务主管部门首任部长),就不是知识分子了对不对?那我们就界定,没有实质公权力而只限于提出看法的人叫做知识分子。如果定义是这样,表示知识分子的职责本来就在提出问题,解决问题,是官员身份的事情。说知识分子只会说不会做,就如同批评怎么卖面的摊子不卖黑森林蛋糕。

知识分子放下笔,那他就不是知识分子了。我们也不该再用对知识分子的要求去要求他或宠爱他。这时,就要以做事的标准来看他。卖黑森林蛋糕的,就不是卖面的。

记者:你以前说过一个好的知识分子,不一定是一个好官?

龙应台:往往不是。因为这是两种完全不同的能力。

记者:你是怎么能够在这两个身份之间做到相对平衡的转换?

龙应台:通常擅长于做思考、提出意见的人,不擅长真正动手去做事,而真正擅长做事的人,不一定擅长思考,两种能力是完全不同领域的。我算是非常重视实践细节的人了,而且也很了解做事的时候特别需要部门与部门之间的细磨沟通,也非常重视实践管理及效率稽查等等。作为文人我几乎算得上“孤僻”,习惯静思独处,但是做事时,我花很多的工夫在细节的沟通上。

但是我做得不够好,譬如说,做官的必须身段柔软,跟你即使痛恨或瞧不起的人,为了政务通畅,还是得耐心周旋。这一方面我就做得很吃重,很艰难。

记者:很多人都觉得知识精英进入了政治圈,会担心他们丧失掉自身独立性?

龙应台:不是说会丧失独立性,这个前提是错的。作为知识分子的角色时,你只为自己的思想负责,你是一个作者。我写《野火集》就代表龙应台。但是当龙应台去做官,她的任何一句话都不代表她个人,她代表着整个机构、整个制度、社会,她凭什么还强调她的“独立性”呢?她是一个被公民选上的政策论述的一个执行环节——这跟一个人为自己负责,是多么天差地别的大承担啊。

我们社会批评拿的尺度是错的,说你要言行一致,当你做知识分子指点江山的时候,跟你后来做官有了公权力的时候,你要做一样的事,讲一样的话。怎么可以一样呢?后者一定要委屈,一定要有整体观,因为你顾全更多了。你不是个人舞台。

但是当团队的立场和你的核心价值抵触的时候,只有一个选择,不是大声嚷嚷来表演自己的“独立性”,而是辞职,脱离团队,离开权力的位置,然后再谈所谓“独立性”。知识分子的负责对象是自己一人的信念,不偏不倚,所以“独立性”重要。执掌公权力的官员,是对整个政治机构和社会负责,他必须把他的个人放下;如果要凸显个人,你先离开那个位子,这才是负责。

记者:对于你来说,写作和从政到底哪一个给社会带来了更大的影响?

龙应台:不一样。写作是一种影响,公权力在手让你可以实践,是另外一种影响。两种的影响都很大,但关键不在于哪一个影响力更大,而在于你这个人做什么最适合。比如虽然你心里有很多想法,但你要到台湾地区立法机构去受很不堪的人折磨,为了得到做事的预算,要忍气吞声,你做不做得了?

我对这两个位置都很尊敬。很多知识分子是没有办法去受屈辱的,但是政治本身是一件牵一发而动全身的东西,不是一个只为自己负责的人所能够承担的。如果我们认为任何知识分子都可以做官,那是把做官这件事看得太简单了。

记者:所以我能这么理解,比较起来身为作家的龙应台更开心快乐?

龙应台:那当然,快乐指数高太多了。像我这样的人去做官,百分之百就是俯首甘为孺子牛的社会服务。除了服务之外,没有别的词可以形容了。

记者:但是在外界大家看来,当时你处在出台一个政策就会影响到很多人的位置,现在你回到屏东,过一些浇浇花种种菜的乡下生活,需要适应吗?

龙应台:适应?我倒觉得写这本书的重要性,不亚于我在做官的时候做的事情。你用一个博物馆法、电影法政策来改变社会,跟你用一本书来帮助这个社会的人认知生死,你说哪一件事情比较重要?

记者:现在生活在屏东陪母亲,你都是特别快乐的乡村生活。作为一个看过全世界、去过无数地方的人,如今回到乡村,依然会有归属感吗?

龙应台:我到目前为止还没有想念大城市。从2017年8月1号开始在这,快一年,这一年应该说是我这六年来快乐指数最高的时候。但我不能很轻率的一概而论说,乡村比城市好。我在乡村生活快乐,有多少比例是因为我知道我随时可以回到大城市去呢?我是台北人,拥有一个繁华都会作为个人的“后花园”,然后到乡下来过过日子,你说这个乡村太美好,这是绝对的事吗?如果乡村生活就是你唯一的世界,繁华都会完全遥不可及,那么结论会不会不一样?

所以我能说的是,是的,我这个五十年来全世界走遍的人,现在回到乡村生活,发现乡村是一个巨大的、丰美的博物馆,同时也发现,这个世界不是只有都市,都市的视角是狭窄、偏颇而自以为是的。

记者:现在回台北的频率如何?

龙应台:不太高。回台北就是开会,或者见远道来的朋友。现在美君在乡下,就以她为核心,能够陪伴多久就多久。天长地久,也不过片刻。

【说文解字】

1 创作

记者:看到《野火集》会觉得你的文风特别犀利,带有批判性,但后来你写了一系列亲情的书又很温馨。当时是因为回归了家庭生活给你带来了一些写作上的变化吗?

龙应台:温柔的《孩子你慢慢来》跟凶悍的《野火集》其实是同一个时期的作品。每个人都有左脑跟右脑,情感跟理智同时存在,应该是这个状态。

2 文字无用?

记者:你曾说过,自己一直在思考,有时候觉得文字是没有用的,因此把给美君的信当成了“一个人的功课”。到如今这本书出版,“文字有没有用”这个问题有答案了吗?

龙应台:对文字和思想的这个怀疑,是一个全球性的问题。科技跟网络的发展,使得以前文字影响社会进程的直线关系乱掉了。以前一篇文章会让读者看到,中间有一层又一层的品管“守门人”,从记者到各层编辑到媒体的规则。网络科技撤走了所有关卡的守门人。一夜之间暴起的网红和一个皓首穷经三十年的专家,拉平了。知识和知识的影响力已经有了根本性的改变。文字的位置,确实需要重新思索。

3 年轻人看世代

记者:《天长地久》中有一段你和飞力普关于牛仔裤太便宜的对话,飞力普不赞成你买很便宜的牛仔裤,认为太便宜一定会有工人遭到严重的剥削。很多大陆网友不是很理解,他们会觉得把工厂关掉了,工人不上班,不是会更可怜?他们认为这种观点仅仅是一种“政治正确”?

龙应台:要先想清楚什么叫“政治正确”。之所以会有“政治正确”出现,是因为它的相反面非常庞大,为了要去改造,或者是修正这个相当庞大而压迫的东西,才会出现一种抵抗的力道,抵抗的力道强大了,就可能被反讽的人贴标签叫做“政治正确”。

譬如,之所以会出现对女性不能歧视的“政治正确”,是因为歧视女性这件事情已经进行了几千几百年,庞大到不行,才会有抵抗的力量出现。所以“政治正确”这四个字存在,一定代表它的相反面存在着一头怪兽。只有当反抗怪兽的力量自己变成了有压迫性的怪兽,本身变成一个不分青红皂白、打人的棒子时,原来的抵抗力量才变成需要被批判的“政治正确”。

牛仔裤的例子也是这样,如果称它为“政治正确”的话,要想到它的相反面存在一个非常庞大的剥削性。年轻人不能够不看到那个相反面存在已久的怪兽。

图片均由龙应台本人提供(除署名外)

(编辑:杨晶)