这几个月来,关于退留欧盟的辩论,一直没能像两年前苏格兰独立公投那样激发起大家的热情。说来说去,留欧退欧都只有一句宣言:“不要跳到未知的黑暗里!”和“我们要夺回主权和自由!”关于移民,关于对欧盟交纳的会费,关于从欧盟拿到的补助,关于究竟有多少欧盟法案凌驾于英国议会之上,两边列举的数据大有出入,究竟谁在撒谎谁更可靠,英国选民一直就没能得到确切的答案。伦敦原市长鲍里斯为了与老同学争风头而游戏般地选择了对立面,独立党领袖法拉奇站在叙利亚难民照片前做出阻止难民进入的姿态,保守党退留两派间恶语相加,互相指责对方煽动仇恨、煽动恐惧:这一切都让人觉得这场辩论仿佛是伊顿公学课间操场上踩脚尖的厮打。

民调和媒体都说这次公投的结果将不相上下,直到西约克郡工党女议员考克斯被主张“英国第一”的枪手谋杀。大家豁然看到这场辩论的丑恶面,看到民粹主义仇恨心理的黑暗及可怕。公投前的最后几天,风向似乎变了,退欧的声响减弱,英镑开始增值,有人说:女议员之死,可能挽救了欧盟和英国。

其实,我们的朋友熟人,基本上都是留欧派。邻里不少人家的窗上,都贴着“留欧”的标志;附近地铁站里,也一直有人散发留欧的传单。我也在墙上贴了张德国摄影师、圣马丁艺术学院毕业生Wolfgang Tillmans鼓励年轻人注册投票选择留欧的海报,上写“失去的将永远失去”。这张海报,还吸引过不少过路人的镜头。

恺蒂贴在墙上的海报:“失去的将永远失去。”

公投那天,英国的天空像开了一条缝,屡次大暴雨。中午趁雨停前去投票,投票站的人说,虽然只有半天,但前来投票的,已经超过了上周的议员补选(我们区的议员萨迪克去当了伦敦市长,他在议会中的席位补选是上周进行的),显然,大家都知道这个公投的重要性。那天晚上,我没像前年苏格兰公投和去年大选时那样守夜,因为我觉得留欧大局已定——晚间新闻中报道,英国独立党的大嘴巴党魁法拉奇已经道出“这次留欧派会勉强胜利”的话。

6月24日清晨五点不到,朋友就来电话把我们叫醒,万万没想到,地震发生了,退欧竟成定局。之后的几个小时,瞠目结舌地看到首相辞职、股市狂跌、苏格兰独立公投再次被提到桌面、北爱发出要与爱尔兰共和国统一的愿望、欧洲各国失望不已、极右党派振臂欢呼。一问、再问:怎么可能?

朋友熟人们在社交网络传递的,全是惊诧、愤怒、失望、沮丧,每句话都打着惊叹号。不能相信,这场原本是保守党内部的辩论,这场卡梅伦试图打哑他的后座反叛议员的赌博,竟然真改变了英国的历史。

“先生,我能建议您用降落伞吗?”“谢了,我有英国国旗就够了。”

虽然英国人也喜欢阿尔卑斯山的雪道和地中海的沙滩,喜欢法国的红酒和意大利的食物,但是,一道英吉利海峡,隔开的不只是地域,更是语言和文化。有史以来,英欧之间更多的是竞争和仇视,而不是相亲相爱。英法之间的打打停停不计其数,大英帝国海外扩张的对手是西班牙葡萄牙。靠着英吉利海峡和强大海军的保护,“光荣的孤立”,曾是英国人豪迈的自我定义。特别是二战期间,欧洲沦陷,英国在“最黑暗的时刻”孤傲地对抗着强大的法西斯,最后是英美联军解放了欧洲。

打了一战打二战,欧洲各国希望建立联盟防止互相残杀。二战后,丘吉尔就提出过“欧洲合众国”的说法,希望各国在“和平、安全和自由中共存”。但战后不久,他在国内大选中失败,如何规划欧洲这个大家庭,就没丘吉尔说话的份了。1951年,欧洲煤钢共同体成立,英国虽被邀请,却没有参加。1957年,欧洲经济共同体成立,德法等六个发起国中,也没有英国。

战后法国德国经济迅速复苏,海峡这边的情况却一直很糟。英国看到了经济共同体的好处,曾在1961年两次申请加入,但都被戴高乐否决,法英积怨,戴高乐说英国对欧洲“充满深藏的恶意”,又抱怨英国更希望与美国结盟。戴高乐离任后,英国首相希思才说服欧共体同意英国加入这个俱乐部。1975年,全英为加入欧盟进行了公投,67%的英国公民投了赞同票,

但英国与欧盟“婚后”的生活并不尽如人意,它们的关系一直是英国政治中的毒素,在各党内部种下分裂的隐患。奇怪的是,疑欧派可以出自完全相对的阶级阵营,他们政治理念完全不同,但要英国退出欧盟的目标却很一致,他们有保守党的极右派,也有工党的极左派。

撒切尔夫人上台后,欧盟继续往左,提出统一货币和联邦化的欧洲,英国政府往右,与美国关系更亲近。撒切尔夫人成功地阻止了欧盟的几个议案,例如,1988年“欧洲超级政府”的主张。然而,她的内阁成员中的亲欧派和疑欧派却时时剑拔弩张,冲突一触即发,最后是亲欧派在她背后捅了她一刀。

她的继任亲欧派梅杰于1992年签订了《马约》(即《欧洲联盟条约》),将英国的许多主权交给布鲁塞尔。《马约》的签订让疑欧派心中不畅,认为此条约侮辱了英国的传统、侵犯了英国的主权。1992年9月16日的“黑色星期三”是英欧关系的低潮。金融市场的投机风潮做空英镑,英镑汇率下跌让英国政府无法支持,财政大臣拉蒙德不得不宣布英镑退出欧洲汇率体制。一年后,亲欧派拉克取代拉蒙德出任财政大臣,拉蒙德一直是疑欧派的中坚力量。

1997年大选,工党取胜,布莱尔政府立即与欧盟修好,签订了《社会法案》,甚至考虑过放弃英镑加入欧元,幸亏遭到他的财政大臣布朗的坚决反对。

60年来,欧盟是欧洲各邻国间维持和平的基础——在几个世纪的流血杀戮之后。

欧盟不断扩大,从最早的六个成员国发展到现在的二十八个,成员国人口可以自由移动。2004年波兰加入欧盟,布莱尔对欧盟示好,使英国成为欧盟中三个对波兰移民完全开放的国家之一,随即大量波兰人涌入英国,与英国人享受同等的就业教育福利和医药卫生待遇,现在波兰语已是英国第一外语。前年开始,罗马尼亚、保加利亚人也能自由进入英国。东欧移民剧增,再加上欧债危机,保守党内的疑欧派再次强势抬头。

除了保守党的疑欧派,这几年,另一小党也声势大起,这就是英国独立党。当年一位年轻的保守党党员法拉奇视《马约》为卖国而退党,并于1993年与几位同道创办了英国独立党。此党保守、极右、自闭,旗帜鲜明:反移民,反欧洲,致力于让英国脱离欧盟。 1999年,法拉奇当选为欧洲议会议员,推动退欧潮流,但主流党派一直把他当作花边点缀,卡梅伦曾说他的麾下是一批“水果蛋糕、疯子和种族歧视者”的乌合之众。去年大选,虽然独立党在英国议会中只获得一个席位,但在选民数量上,它却是大赢家,特别是在英格兰北部的工党重地。这里,政治和阶级理念又被抛在一旁,独立党吸引着保守党右派,更吸引着贫困的原工党支持者。法拉奇说话可以完全不负责任,常与事实不符,却极具煽动性。

面对保守党疑欧派的反叛和独立党的日益壮大,卡梅伦在去年大选时承诺在是否退欧上进行公投。他原本是为掐灭退欧火苗而进行这场政治赌博,肯定没想到,疑欧派加上独立党,退欧情绪竟燃烧成了熊熊烈焰,完结了英国与欧洲四十年的联姻,也断送了他自己的政治生命。

“欧洲统治”被钉在了“退欧”的米字架上。

一场公投,两个英国。公投的结果,让人们看到了英国社会纵深的鸿沟。这鸿沟不只是留欧退欧上的分裂,更是中下层的穷人和富有的中产阶级之间的天壤之别。我和伦敦朋友面对公投结果的震惊和意外,我们那些愤怒的惊叹号,也说明了我们是多么不了解另一个英国!

在这场公投里,选择退欧的大多是没受过太多教育、没太多技能的低收入及退休人口,而受过教育、富有、年轻的人士则选择留欧。苏格兰、北爱尔兰、伦敦和英格兰的一些城市及大学所在地选择留欧,英格兰和威尔士的那些前制造业集中地、前矿业地区、农业和渔业地区、临海小镇都选择退欧。平均年龄越高的地区,投票人数的比例也越高,退欧票数就越多。年轻人觉得他们的未来被掠夺了,我女儿和她的朋友无比愤怒:“他们究竟对我们的未来做了什么!”

冰冻三尺,非一日之寒。这次公投是草根百姓对精英政治的反叛,是被忽视的弱势群体反权威反全球化的一场起义。在过去的五十年中,英国的重工业和制造业逐渐消失,银行业和金融服务业兴起,英国变成一个消费大国。全球化让伦敦蓬勃发展,成了世界文化金融中心,而北部的重工业、制造业、矿业城市却越来越被边缘化,越来越贫困。年轻力壮、愿意吃苦、愿意接受低报酬的东欧移民与日俱增,更让那些英格兰小镇的“原住民”觉得被包围、被孤立,他们觉得自己的工作机会被抢走了,医药、卫生、学校等公共服务设施无法满足公众的需求,英国文化遭到了侵蚀。

这些贫困地区的人们所感受到的危机,是我们这些在伦敦生活的人没有感觉到的,因为我们原本就来自世界各地,多元文化的包容在我们看来天经地义。 我的一位邻居抱怨她老家波士顿(75.6%的人投了退欧票)那些靠救济金生活、每天穿着睡衣的懒虫压根就是目光短浅的傻子,但我却要说,他们那天穿好了衣服出了门,他们去投了票,因为他们有话要说。

所有的专家机构,包括英格兰中央银行、国际货币基金组织、英国工业联合会等等,都警告退欧将对英国经济带来极大的负面影响,甚至可能让英国再次陷入经济危机之中:英镑将下跌、失业率将上升、伦敦将失去其国际金融中心的地位、欧洲和世界经济都将受到重创。两年前的苏格兰独立公投,最后救了联合王国的几乎就是各大公司的冰桶挑战。然而,这次退欧公投,专家权威机构的的警钟虽然洪亮,但草根百姓的呐喊声更响,他们终于被全世界听见了。那真是一种鱼死网破的疯狂!退欧派的选择,究竟是开启新时代的勇敢行为,还是代价惨重的愚蠢选择?

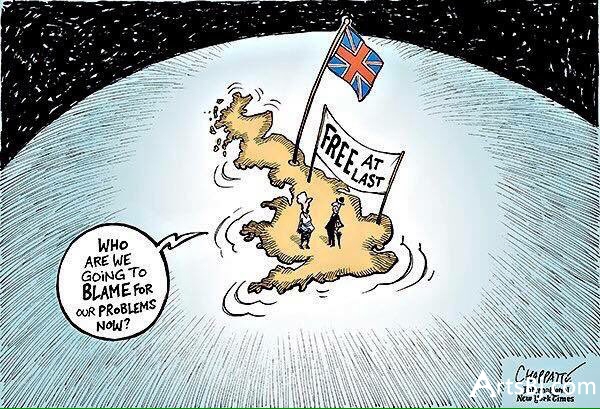

英国终于自由了,但面对种种问题,英国人如今还能怪谁呢?

公投之后的英国,是昨日不再的英国,也是一个动荡的、前途未卜的英国。首相递交辞呈、金融市场狂泻、工党内部倒戈、街头仇恨移民的行为剧增,就连英格兰足球队,都被小小的冰岛队打出了欧洲杯。“然后呢?”这个问题,至今还没人能回答。

留欧派不甘心,发动了第二次公投的请愿,希冀着苏格兰政府能够阻止英国退欧,讨论着选择退欧的民众是否被退欧派的种种谎言误导,争辩着政治家把这么重大的决定用一人一票的直接民主推到民众的身上,是不是不负责任。

然而,民意已定,公投结果不可能逆转,这就是英国的民主,是英国对人类作出的最大贡献之一。在我看来,现在最重要的,不是谁会成为下一任英国首相,不是科尔宾能否躲过工党前座议员的倒戈,也不是英国和欧盟如何能谈判出一个互利的分手协约。现在最关键最艰难的任务,是如何能让两个分裂的英国“统一”起来,如何在小英格兰和大伦敦之间搭建桥梁,如何阻止英国滑向排外自闭、滑向狭隘的民粹主义,如何重新让包容、同情和多元文化继续在英格兰生存。

2016年6月28日写于伦敦

(编辑:杨晶)