正如我们所看到的,图像是一种将空间现实化的艺术。这意味着,为了能够理解究竟是哪一类的事物被图像再现了,我们并不需要从一种具体的具有连续关系的时间顺序出发来审视作品的各个部分。相反,对于文学和音乐而言,它们是将时间现实化的艺术形式。对此,我们关于意义的认知,就必须通过一种准确的、线性的时间顺序,来对具体的部分加以理解而实现。

从这一最基本的区别为起始,许多很有趣的衍生效应便随之而起了,其中最明显的一个事实是,图像所再现的内容,基本上都会被导向至具体的事物、场景或者动作瞬间,然而,文字性的叙述却可以涵盖跨越不同时间阶段的事件。

另外一个令人着迷的不同点是,文学和音乐是建基于符号的,它们是通过被阅读或者表演的方式,将本体论意义上作为言说类型的作品进行呈现的。事实上,在对时间性进行呈现时,我们必须采取的路径是,要有意识地将这些作品结构为想象性的存在。在阅读《匹克威克传》( Mr. Pickwick)和演奏“锤键”奏鸣曲(Hammerklavier)时,我们需要对作品的故事描述和乐谱的配乐,进行创造性和想象性的阐释和演绎。

然而,在绘画中,虽然一个图像会引起我们的想象性联想,但是它在想象之前已经具备了作为一个独特形象的特征。这种形象,作为一种惯例化的视觉指涉,是基于一种自然而然的相似性。图像化的形象展现了许多视觉性的特征,已经足够使我们可以在创作痕迹、线条和颜色这些体现外部特征的要素之上,识别出一类具体的视觉物项或者事态。

例如,一幅风景画已经在视觉方面直接为我们呈现了许多实体,这些都不需要我们通过想象性的构建来获得。图像具有与其所再现的可视物体的同构性关联。

那么,虽然绘画与文学和音乐之间的差异,使得我们可以辨识图像(实际上,还有雕塑性的)再现的独有特性,但是,就这些差异自身而言,它们并没有自明图像本身作为一个艺术形式究竟具有哪些本质上的独特性。因此,我们必须进一步探究和阐明的是,图像作为一种具有普遍性的改变主客体经验关系的行动模式,究竟扮演了何种独特的角色。为了要研究这个问题,图像的现象学深度的独特视阈,从此便开始逐渐地显现在了我们面前。

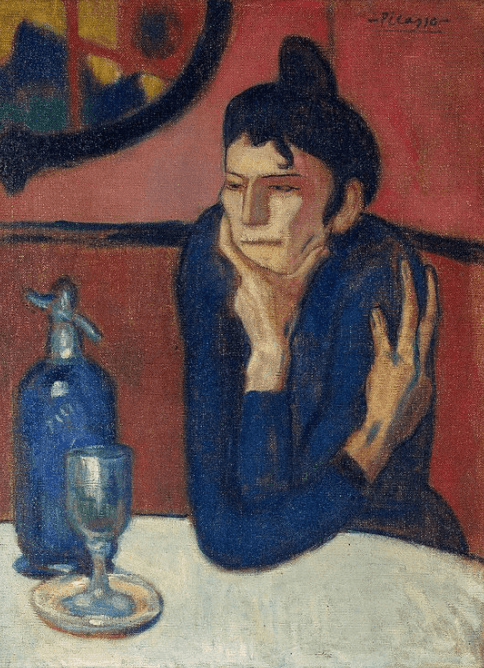

毕加索画作(1901–1902年)

我们在这里所采用的方法论路径之一,便是去考量画家的在场。这意味着,我们所要重点考察的,是绘画作为一项具有创造性的、阐释和改变视觉现实的身体活动的内在意涵。这其中的关键是,画家、他们所使用的媒介的存在本质,以及可视世界这三者之间的互动和关联。

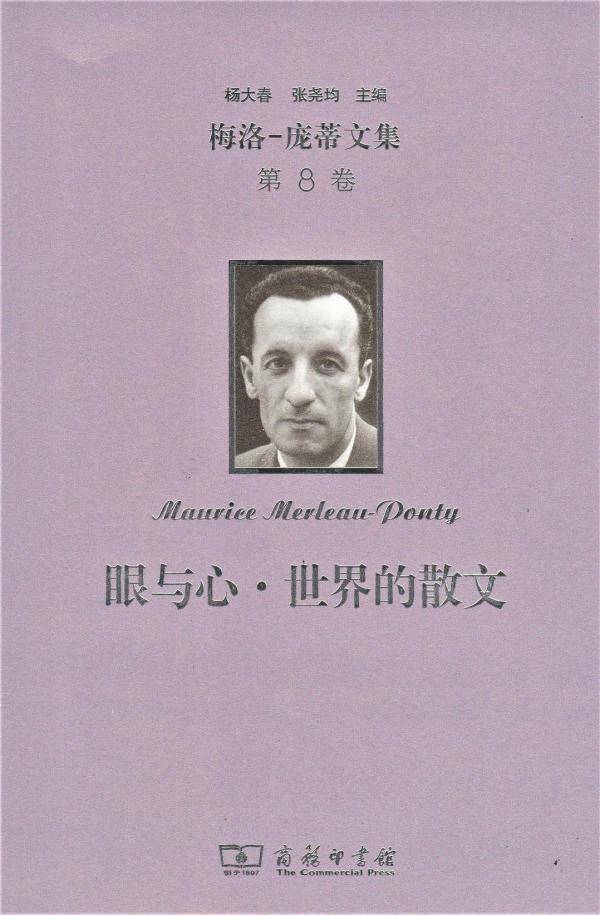

在讨论绘画的形式感(formative sense)方面很实用的著作,是莫里斯·梅洛庞蒂(Maurice Merleau Ponty)的作品。在少有的几个讨论视觉艺术的哲学家中,他强调了绘画作为艺术的独特本质。然而,虽然梅洛庞蒂将绘画所呈现的形象的存在性进行了哲学反思,但是他的观点中的很多方面都是不太完整的,还需要我们不断加以拓展和完善。

下文将解释和发展梅洛庞蒂关于画作和可视世界之间关系方面的理论。

《眼与心·世界散文》

我将首先勾勒一下梅洛庞蒂最后出版的著作,即1964年出版的《眼与心》中的一些重要观点。其中,他说道:

“科学的思考,是一种从上往下看的思维方式,它所考量的是对象的普遍性,它必须回到一种至为基础的‘存在’(there is)中;就一个场所或者地点而言,这个可感知的和开放的世界的土地以及诸如此类的存在,都是在我们的生命之中,并为着我们的身体而存在的——这里所谓的身体并不是那个我们或许可以合法地构想为一个信息机器的可能的身体,而是那个我称为我的身体(mine)的实际的躯体(或者肉身)。”

梅洛庞蒂在此的意思是,具有实际生命的肉体——而非那个抽象的自然科学意义上或者控制论模式下的身体——是我们最为基本的认知这个世界的基础。实际上,绘画是可以来自并表达这种“原初内涵的层次结构”(fabric of brute meaning)的,绘画所具有的这种功能是其他的艺术形式和象征性的表达与分析模式无法具备的。

为了说明其中的原因,我们需要更为仔细深入地理解所谓“原初内涵”的层面。有关于此,梅洛庞蒂如是说:

“作为可视的和可移动的,我的身体是立于众物之林中的一物;我们是在这个世界的结构中捕捉到我们的身体的,世间万物凝聚而一,我们的身体也身处其中。但是,因为我们的身体在不停地运动,并不断观看,它便由此将事物环绕在它的周围。这些周遭的事物便成了身体的附属和眼神;它们由此嵌入了我们的肉体,成为我们完整的身体的一部分;世界犹如我们的身体一般,也是由这些事物所构成的。”

通过这些观点,梅洛庞蒂不仅强调了我们的身体和世界所共享的自然物理构成;而且他还强调了二者之间是如何通过对方而定义自身的。他的方法将会在接下来的部分中进行阐释和发展。一个具有实体性的事物的形状、大小、位置和知觉特征并不是绝对的,而是与观照它的特定种类的生物的体积和知觉能力有关的。

在这个意义上,身体的可移动性便具有了近乎至高无上的重要性,这一重要性在我们深入考量感知过程时尤为如此。于是乎,我们的视野所见的,并不是一些被动的、预先规定好的数据,而是除却某些限制因素之外,从我们所能选取的、相对于我们的视觉对象而言不动的位置出发,所看到的事物的并置和重叠。正如梅洛庞蒂所言:

“任何一个我能看到的东西,理论上都是我所能触及的东西,至少是我的视线所及的,每一个事物都在‘我能’的图景中占据着一个位置。我们所面对的两种图景(现实世界构成的图景和我们通过某种方式所投射出来的图景——译者按)中的任何一个都是非常复杂的。可视的世界和我们投射的世界,都是同一存在的不同整体和完全。”

每一个可视物都在可能的空间中获得了自我的独特性,这些独特性都取决于(我们作为视觉主体的)身体本身能做到什么,以及由其与其他可视物之间的关联或差异来定义的。在感知的意义上,没有什么是理所当然便存在于那里的。我们能够认识到一个可视物或者事态,是以其在一个复杂的基于身体效能所形成的网络中的位置,以及它与他物所结成的视觉关系中的空间占位为基础的。

这里还必须强调其他两个在世界中具身化的我们的内在本质的特点。第一,如梅洛庞蒂所提到的:

“最不可思议的事情是,我的身体同时看见和被看。那个看着所有事物的主体同样看着自己,并且在其所看中,认识到了自己看的权力的反面。它看到了自己在看;它触摸到自己在触摸;它对于自身而言是可视的和极其敏感的。它并不是一个可渗透的(触觉——译者按)和透明的(视觉——译者按)自我,不像思想,思想只会通过将对象同化、建构和转变为思想来对之进行把握。它是一个通过混乱和困惑、自恋,通过一个能将自身带入其所见之物的主体的本质属性,和通过一种能够在被感受之物中进行自我感受的天性,而被把握的自我,因此,这种自我是在事物之中被把握的,它有着正面与背面,有着过去和未来……”

通过被呈现出来,人类主体同时通过认识到自己是作为他者的感知对象,而认识了自身(事实上,我们推测,其他的动物生命形式,并未如我们一样,能够认识到这一点)。将自身把握为一个物体(客体),意味着一个人可以将自己想象为在时空中占据着某个位置,而这个位置是与想象的主体在想象时所现实占据的位置不同的。现实中的位置(至少)通过被置于与这个想象中的可能的位置的关联中,而被赋予了自己独特的属性。

从这些复杂的要素中,我们可以很清楚地知道,具身化的主体与世界的感知联系,在很大程度上是阐释性和创造性的。它如何将注意力聚焦于视阈中,它所审视的是哪些方面,它又忽略了哪些方面,都将是具身化的主体的知觉历史及其不断变化的位置属性中的一个功能,而且是对人类具身化模式的历史及其本质属性的反思。

这里便涉及了一个非常重要的交互关系网络。所有这些交互关系都集中于这样的一个现实,正如世界的可感知结构的特性,是由人类的具身化和个体经验的历史所决定的,同样,人类具身化的模式及其特殊的历史,也是由这个可以反复遭遇和经验的可感知世界的需要所呼召的。

这个世界不可能在任何一个感知或者感知序列中,被停止、固化或者完全耗尽。它是在一种极其深度的亲密交换模式中,将具身化的主体进行呈现的。我们对于事物的感知是具有选择性和程式化的,这使得我们所关注的对象,被极其有力地放置在所有会影响我们对之理解的不同的经验视角和历史之中。因此,我们对于事物的反应,也包含着我们对这个事物的特性描述。

据此,梅洛庞蒂观察到:

“事物在我身体中都有一个内在的对应物;它们在我身体中的出现,通过的是一种肉体性存在的方式。为什么这些事物就它们自身而言不会产生一些可视的形状,使得其他任何人都可以认识到这些母题,使之可以帮助他们审视这个世界呢?如此,这便出现了一种可见的第二权力(被看的权力——译者按),这是第一权力(看的权力——译者按)的肉体本质或者肉体符号。”

这里,我们便得到了有关图像和绘画的起源。所谓的“肉体本质”并非是指一个有关世界的失去光辉的复制品,而是有关世界的视觉性的重组和集中化。它是从观者的视角而言的视觉程式化。如果这种肉体本质超出了内省性的趋导,而被创作成为一幅绘画,那么这种视觉性便在全感知的意义上存在了(即作为被看的对象——译者按)。

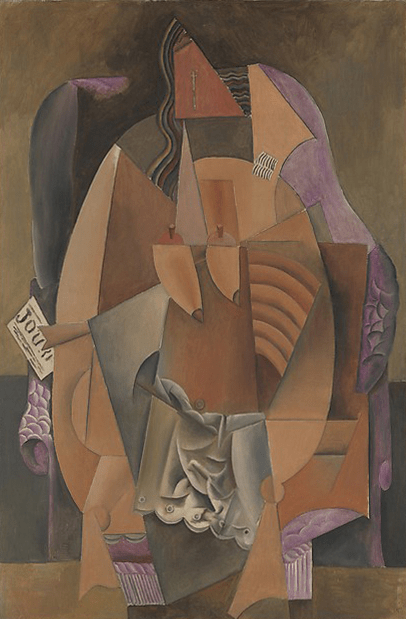

毕加索画作(1913年)

这种情形可以通过很多方式被呈现出来。首先,正如我们已经看到的,感知的选择性和程式化维度,意味着我们所感知到的东西通常具有一种强烈的主体性负荷。绘画正是将这种负荷进行了展现。它使得视觉中的一个关键性的结构要素自身,通过艺术家的风格而变得可视了。

第二,图像性的形象可以强化视觉关系的内在层次和结构,这些关系由一个具体的事物如何对我们显现的种种面向而构成,但是它们通常并不被我们所关注——在此,我们通常会专注于弄清所面对的对象究竟属于哪一类事物,或者关于其作为实践整体的诸多问题。而我们所说的“肉体本质”及其图像化过程,所关注的是一些隐性的促成视觉感知的条件,这些条件对于现象学深度而言极其重要。正如梅洛庞蒂在讨论有关画家的要务时谈到的:

“光、灯光、阴影、反射、颜色,一个人所寻求的所有这些对象并非全都是真实的物体,比如说鬼魂,它们仅是虚拟的存在。实际上,它们只存在于世俗目光的临界之处;它们并不为所有人所看见。画家的凝视追问着他们自身:他们究竟做了什么能突然使得某物存在以及作为此物而存在,他们究竟做了什么而制作出了这般世间的瑰宝,究竟做了什么让我们看见了那些可见之物。”

在这些意义上,画家阐释、辨识、保存和展示了视觉关系的网络,这些关系构成了事物或者事态的直接外观,但是,这些关系往往是被忽略的,我们仅仅会满足于对这些关系的识别或者对于它们所构成的实践整体的偏好。

我们在此还必须强调的是(虽然梅洛庞蒂自己并没有如此),这种视觉性公开和展露的方式,即是通过手法和姿势在一个表面上进行雕刻或者留下印记,其自身便是身体律动的一个模式。正如我们的视觉感知是通过身体律动而实现的那样,绘画将身体所起到的不可或缺的重要作用凸显出来了,这种凸显是基于我们关于绘画是通过艺术家的身体活动及其(在创作时)身体占位而完成的这样一种知识,而得以实现的。

基于以上分析,我们现在必须要探究的是素描的状态——这是与绘画(油画)相关联,但却不尽相同的东西。

就素描来说,事情似乎是这样的:通过对于线条、形状、块面和位置(position)的运用,素描和这些主要属性之间存在着一种强势关联,而这些主要属性与空间占位关系紧密并因此对于视觉而言,它们是处于中心地位的。之前,我们提到梅洛庞蒂的一个观点,说科学模式是一种从上往下看的方式,它只是标示出了那些适合于操控和描述的有关纵深性的向量和维度。那些主要属性正是表明了这一点。

然而,空间纵深性的丰富性和复杂性,实际上远甚于此,它不仅是为了适应操作需要,或者,屈从于科学的或者言语性描述的。当然,虽然素描运用了线条、形状、块面和位置,这都与绘画一样。但是,实际上,当绘画在上述这些要素之上增加了色彩维度以后,这便意味着,在本体存在论的意义上,它变成了更为综合性的媒介。在一定意义上,绘画包含了素描。

如此,绘画的现象学深度便包含着如下方面。一方面,绘画通过艺术家身体位置的变化,揭示了它所再现的主题是如何被看见、并在视觉方面被程式化的(即主体去“看”——译者按);而在另一方面,这种显现是通过画作本身的自我揭露而得以实现的,因为一幅特定的画作一定是通过独特的画家的创作手法和姿势(gestures)的组合配置而被创作出来的(即作为主体的艺术家,通过其留下的痕迹和线索,而“被看”——译者按)。通过绘画,虚拟的和实体的,世界和身体,便展现出了一种同时涵盖对方,并水乳交融不可分割的状态。

当然,我们从哲学的角度去描述现象学深度是可能的,但是,这里具有独特价值的地方是,绘画所建构的视觉空间,是在意识感知层面显现自身的。其他的视觉媒体——例如摄影,似乎也正在朝这个方向发展,但是,它们都缺少一个创作手法或姿势的维度,正是这个维度将可视之物展现为(至少在部分上)是通过对创作主体位置变化的呈现而结构的东西。(在摄影这个例子中,图像大体是将重心单独放在被再现内容的可视化上,而非艺术家的身体姿势变化和位置转移。)

我在这里层层递进说明的绘画与其他媒介的不同之处,当然不是要表明绘画的优越性。我所要说的只是,绘画相较于其他视觉媒介而言,正如其他媒介对于绘画而言一样,是具有一种本体存在论意义上的独特结构的。这意味着每一种媒介都有其独特的视觉性,这种区别使得我们可以用平等的但是却各不相同的方式去呈现这个世界。

本文选自《视觉艺术的现象学》([英]保罗·克劳瑟/著,李牧/译

(编辑:夏木)