白俄罗斯画家夏加尔一生都在流浪。1887年他生于维切布斯克的一个犹太人家庭,在那里度过童年和少年时代。然而在他近一个世纪的生命旅程里,他生活在故乡的时间加起来不过31年。有61年,他住在法国,其中22年在巴黎。他还曾定居美国,旅行柏林、波兰、以色列、希腊、威尼斯等地。

俄罗斯村庄,布面油画,73x92cm,1929

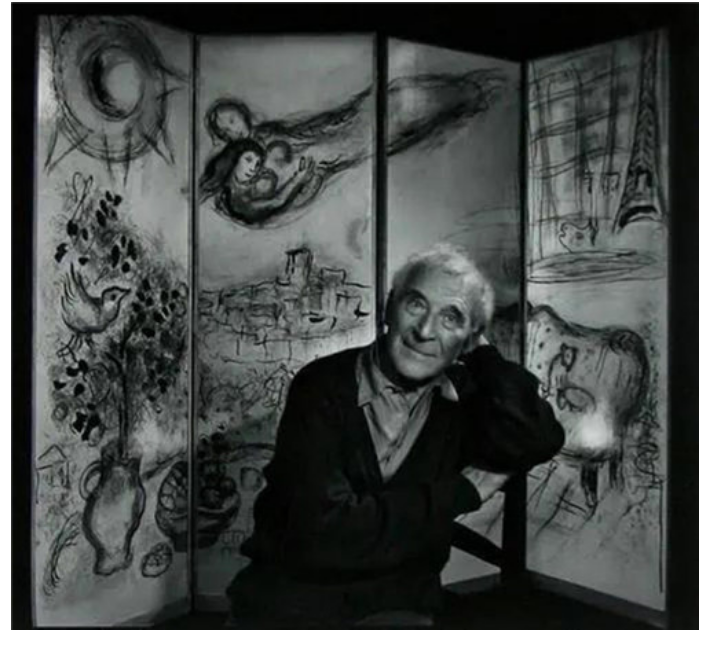

老年夏加尔在画前

20世纪20年代至40年代,欧洲的政治形势迫使他一次次地迁徙家园。于是,画家的怀乡情结在异国一次次地沉淀下来,转化为源源不绝的素材——以维切布斯克为核心的所谓“夏加尔领地”。40年来,他重复同一个母题,只不过他更多地去掉了俄罗斯民族惯有的感伤,赋予了作品以浓烈而温暖的色调。

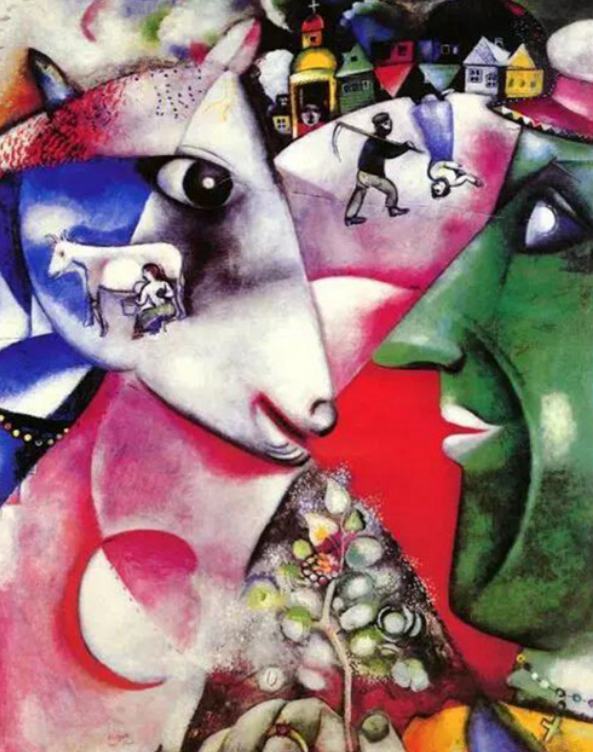

夏加尔,我和我的村庄,布上油画,192x151cm,1912

《我和我的村庄》作于1911年,那是夏加尔初次离乡别国的第二年。他在巴黎拼命地工作,激情迸发。许多作品追忆故乡的一切。在这幅画中,思乡是从最温馨的东西开始的。一只山羊的头和画家本人的侧面相对,占据了画面的大部。山羊睁着温柔的大眼,视线向下。画面下方,微露出一只手,那是画家举着一束小草凑近山羊的嘴边。山羊唇微翕,凝视着主人,似乎在微笑。山羊眼睛的左下方一位姑娘正挤着羊奶。于是,似乎是山羊在回忆着它供给孩子们食物时的美好心情。

童年的夏加尔家有九个孩子,常常要忍饥挨饿。父亲是个鲱鱼工,他们的食物是鲱鱼,再加上一点点黄瓜。这些本是饥肠辘辘的回忆,在夏加尔笔下却异常地以鲜亮的色彩所表现。山羊后面是一排房子,那是一片犹太人聚居区,有几十座犹太教堂。我们看到教堂里露出一张忧郁的孩子的脸,眼睛睁得大大的,也许那就是小夏加尔。

恋人与花束,综合材料绘画,水彩、水粉、铅笔、纸,66×52cm,1935–19

他的童年是在一种令人窒息的宗教气氛里度过的,在每个节日里,他从清晨就跑到教堂里去唱圣歌。教堂旁边是一排贫困的木头房子,犹太人们的家便在那里。似乎有一束光,从晦暗的房子左侧照过来,一位小小的男人荷锄归来,和他等大的一位女人倒立着做出迎接的手势。无疑这些都是与画家最亲密的家人。他们守着贫穷生活。故乡的一切就如同那首俄罗斯民歌一样饱含辛酸。少年夏加尔的理想是从事绘画,摆脱贫困,远游巴黎和美国。可一旦置身异国,家乡的一切却以最美好的形象浮现出来:这里有蓝得近乎忧郁的天空,有白云,有温情脉脉的山羊,青翠的小草,暖橙橙的土地,还有游子迷醉的眼神。

月亮花束或白色海芋,综合材料绘画,油彩、水粉、布面,100x73.4cm,1946

夏加尔的作品从风格而言,体现出与立体主义、表现主义相近的旨趣,却又个性鲜明。1910年他刚到巴黎之初,便参与了法国一场特殊的艺术革命。他钦佩莫奈,理解了野兽派,还参加了立体派的画展。但他又说,“对于眼前发生的事情,我置之不理;我的思想回到了我的祖国,那里才是我的生命的源泉。”

紫罗兰公鸡,综合材料绘画,布、油彩、墨水,89.3x78.3cm,1966–1972

夏加尔不承认他的画是想象,他曾拒绝加入超现实主义集团。他强调他依据现实作画,不过是他的内部的现实。在常人看来,那些倒立的小人、漂浮的公鸡、山羊、诡秘的双面人不合现实世界的排列,所以称夏加尔为“想象”。而画家心目中自有他的一个心像世界,这个世界的核心是他的故乡,它不仅是四维、五维的,而且存在着只有夏加尔本人才能看见的秩序,别人只是看不见罢了。

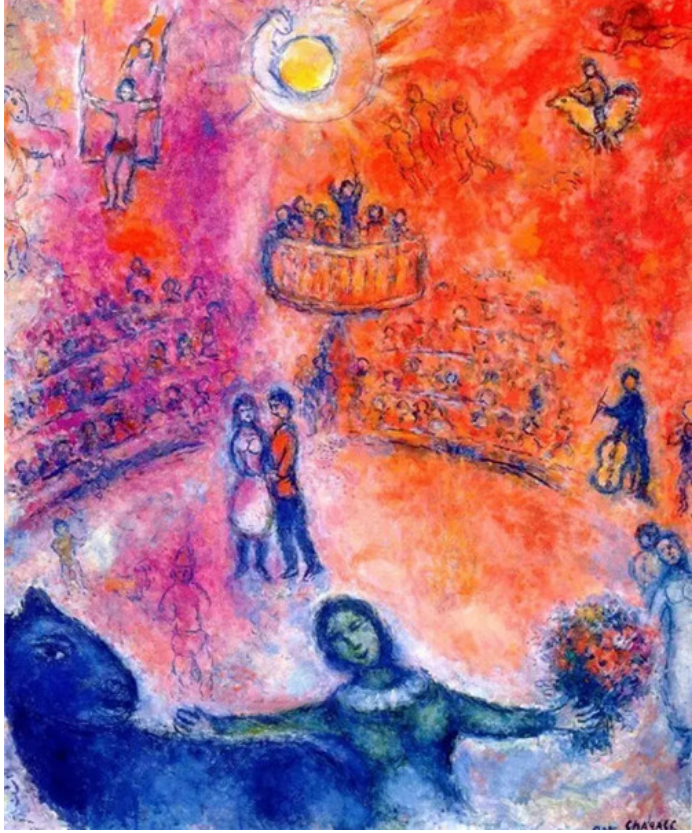

夏加尔,马戏团,布面油画,1980年

此外夏加尔是一个虔诚的宗教画家,忠实于他所属民族的风俗。他的画中“线条的非现实性也是和犹太教取消圣像的传统相一致的”(弗朗茨·梅耶),细碎的线条与若隐若现的色彩交织出颤动的节奏,并且他是如此善于将这种节奏浸透了宗教和诗意的内涵。

大卫和歌利亚,坦培拉,40.6x31.7cm,1981

夏加尔为什么要远离家乡?1914年,他曾回过一趟国,但8年后他去了柏林就再也没想要回去。小时候一上图画课,夏加尔就成为全班的中心,同学问他,“你是不是真正的艺术家?”这句话激起他强烈的绘画欲望。在彼得堡接受学院式教育时,他不合常规的画法受到了冷遇,1910年他办的一次画展门庭冷落,并引起某些人的愤慨。而当夏加尔来到艺术中心巴黎时,不出几个月,巴黎便接纳了他。1914年他在柏林的画展也很成功。他在这一年回国是为了与未婚妻贝拉相会,欧洲战争却把他留在祖国。

夏加尔画贝拉

1917年俄国革命后,他被委任为维切布斯克一地纯粹艺术委员会的委员,并成立了一所艺术学校,然而上峰越来越强的控制使他不得不辞去维切布斯克画院的职务。他转向舞台美术,想进行独立的创作。当年柏林画展的成功鼓舞了夏加尔,可20年代德国的经济萧条却无法让他久居。

夏加尔 革命 1937

1923年夏加尔携家眷到巴黎,法国简直就是一个和平的港湾。近20年里,他结交法兰西的作家、诗人,艺术经历了重大的转折,为书籍作插图也拓广了他展示天才的领域。30年代夏加尔已蜚声国际。

1941年,法国公布了新的反犹太教规,平静的生活被破坏,加之美国纽约现代美术馆盛情邀请,夏加尔只好定居美国。他为俄国同胞普希金、柴可夫斯基的芭蕾舞剧搞舞台设计,同样引起美国公众的热烈反响,尤以斯特拉文斯基的《火鸟》一剧,展现了画家的独创性与舞美设计客观要求的完美融合。

夏加尔式舞蹈美术

是地中海纯净光线的诱惑使他于1946年再度返回巴黎。夏加尔在地中海蔚蓝色的海滨游历,最后找到了新的故乡。他躲藏在圣保罗村山上的一幢农舍里,接受各地源源不断的约稿,从事水彩、版画、油画、织锦画、镶嵌画等各种类型的创作。在那里,他的灵感一直如涌泉,直至去世。

恋人和蓝驴,布面油画,30x27cm,1955

就像流浪汉要找到黄金,不得不登上远航的船只,一个秉有绘画天资的犹太青年,为了实现个人的艺术抱负,背井离乡,获得了成功。而他笔下那些挥之不去的俄罗斯的驴子、乞丐、情人、小提琴手,犹太教教士……却是他最热衷和擅长的题材,这真是一个矛盾。也许最根本的就在于,夏加尔一贯忠于自己的艺术,独立于各种艺术派别、政见甚至宗教纷争之外。1911年,夏加尔初次离乡别国后所画的《我和我的村庄》已经预示了他未来的命运,画中隐喻——“我”要回到“我的村庄”……

这种回家的心愿虽未能达成,画家却远比民歌中那位无依无靠的苦命流浪汉要幸运得多。物理距离的阻隔制造了乡愁的绵延,在98岁的生命长河里,夏加尔不仅享受着爱情的滋润及女人带来的灵感,而且用画笔构筑出一座馥郁的俄罗斯村庄,那里终年色彩缤纷,花树灿烂,四处飘荡着欢悦的小提琴曲声。

(编辑:李思)