关于创作

我很幸运,因为我基本上没有为了糊口去工作。我认为从实用的角度看,为了糊口而工作是挺傻的。我希望有那么一天,我们可以不必为了糊口而生。从某个时候起,我认识到,一个人的生活不必负担太重做太多的事,不必有妻子,房子、车子。幸运的是我相当早地认识到这一点。

我没有感到非要做出点什么来不可的压力,绘画对于我不是要拿出产品,或是表现自己。

我什么也不期待,什么也不需要,我很长时间什么也不做,感觉好极了。

我们一旦把自己的思想放进词或句子中,事情全都会走样。

存在着美么?那它是什么?你不能定义艺术,那定义一下美看看?

我们要学会忘记过去,活在当下的时代里。

抵制美国艺术界急功近利,物质之上的方式是:沉默、缓慢、独处。

我要的东西不多:棋、咖啡、过好二十四小时。

关于大众

我不觉得艺术家是那种必须做出什么东西来的社会角色,好像他欠下大众什么似的,我讨厌这种想法。

我从一切物质的责任中解脱出来,我因此开始了一个图书管理员的生涯,这成为我可以不在社会上抛头露面的借口。从这个角度看,这是一个明智的决定,我一直试图不再作画,不再卖画。

1912年我有了一个决定:独自一人,艺术家必须是孤独的,自己面对自己,就像在一条沉船上一样。那段时间慕尼黑有很多艺术风格,但我从未与人交谈过,然而我过得很好。

关于赚钱

人都会自己都不知道自己是怎么活的。我每个月的进项不多,那真是一种道地的波西米亚式的生活,带点虚饰,你愿意的话还可以说是奢华的,但无论怎么说那还是波西米亚式的生活。钱通常总是不大够,但那没关系。

有些人很能赚钱,又有些叫做艺术家或工匠的人不能挣得足够的钱谋生,所以,他们就出面帮助了。帮助艺术家是富人的美德。我不做很能赚钱的那类人,有了多余的金钱,我还得费心照看它们,累不累啊。

生存的关键主要看花多少,而不是挣多少。你得知道可以维持生计的数目。

关于出名

公众在任何时候都需要明星:或者是物理上的爱因斯坦,或者是绘画上的毕加索。这是他们的品性。

我想每一代年轻人都需要一个样板。因此我充当了这个角色。公众在这件事上有一半的责任。我很荣幸,仅此而已。我所做的和他们做的事情没有明显的相似。而且我是尽可能的少做,这可不同于现在流行的尽可能多做的方式——为的是可以多挣钱。

为了让事情做起来简单,不落入复杂的理论中区,我就总是讲自己的作品。你上台,展示你的东西,然后你就成了一个演员。而一个画家呆在他家里画画,到拿出去展览只是一步之差。然后你就必须出席开幕式,被祝贺,这都挺过火的。

我不相信什么地位。

关于度假

沉溺于我往昔生活的一个精彩假期,一个不在新地点而在旧时光中的假期。我不大出门,我也不喜欢出门。

我来这儿,是打算休息的。不为了什么的休息,因为一个人常常会很累,光是那么活着也会累的。人免不了有许多事情。

关于科学、宗教

科学显然是一个封的体系,每隔五十年就有新的“法则”被发现,过去的一切都得改过。我就看不出为什么要对可续表现出如此的尊敬,因此我就得给出一个证伪的解释。我主要就是个证伪者,这是我的特点。我绝不愿意过那种一本正经的生活,不过,如果让一本正经带上幽默,它就显得有意思了。

上帝的存在、无神论者、决定论、自由意志、社会主义者、死亡等等,都是一盘被称为语言的棋局中的棋子,只有当一个人不介意这盘棋局的输赢,它们才会对于他有娱乐作用。

说到真理、真实、绝对的评价--我绝对不相信这些。

关于艺术

嫉妒往往存于年龄相仿的人中。

艺术家的状态比他的艺术更为重要。

如果你一直战斗,就无法同时发笑了。

现实会使事情改变,这很自然,也很正常。

因为我做这件事无所求,所以能很“平和”地做。

传统是已经完成的东西,从本质上说,我对改变有一种狂热。

艺术的本质

“艺术”这个词让我感到有趣,它是从梵文来的,它的意思是“做”。

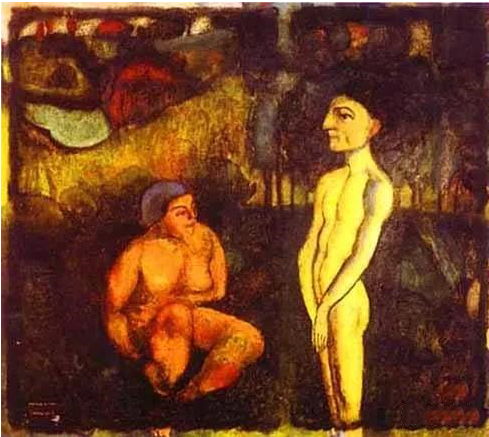

你所看见的和我所看见的是不一样的。我们都会产生情绪感受,但你的和我的却不会是同一种情绪感受。因此没有必要规定只有一种情绪感受。

对系统化的方式信不过。我从不让自己长时间保持在一种好的模式里,去模仿,去受影响,去回忆前一天晚上在某家画廊的橱窗里看到的作品。

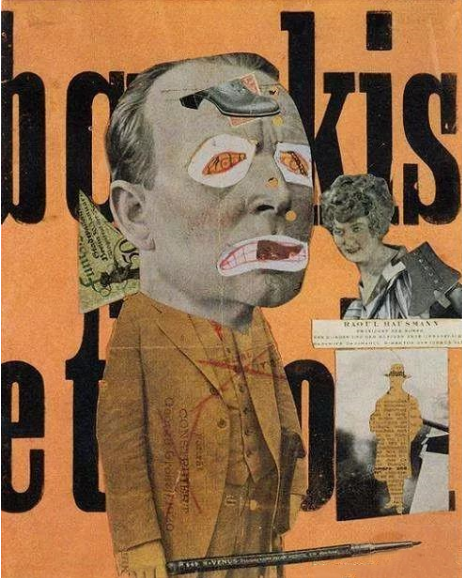

我发现现成品的方式,是打算用它来消解审美,而新达达们却要在里面发现美,意味着我打算把它彻底带离艺术的企图没有成功。

我把故事、传闻和视觉的再现混在一起,同时给予视觉因素最少的重要性,比一个画家通常能给予绘画的都要少。我已经不想再被视觉的语言控制了。

对我来说,重要的是放进幽默,放进对于所谓严肃作品的怀疑。宇宙这么大,而我们还总是这么人类中心主义,真实个可笑的见识。我老想着要避免和通常艺术家的做法一样。对他们而言个性化,独特,是每个艺术家要做的,而绝不是走向大众产品。

(编辑:夏木)