社交受限境况下的“云端美术馆”观察

随着COVID-19疫情在全球范围内蔓延,世界各地的美术馆宣布关闭展厅,但并未停止向公众传达艺术讯息的职责,纷纷将视野调转至在线方式,虚拟展览、网络直播、社交媒体互动……往日的补足性传播方案在此刻成为最重要的手段,进一步催化了传统美术馆与互联网和媒体技术的深度融合,也由此带来了对“美术馆”全新形态的讨论,以藏品与空间为核心的美术馆或许以此为契机,对更广阔的定义与功能发起探索,艺术也应该在更加丰富的媒介与渠道中寻求新的表达。

借此,CAFAM邀请艺术行业工作者、学者们共同参与进行写作,从各地美术馆对此次疫情的诸多回应出发,围绕美术馆职能、媒体传播、网络艺术等各方面展开话题,探讨因此次疫情而紧急到来,而美术馆也终将要面对的挑战。

消失的边界?:美术馆、网络与虚拟展览

随新冠肺炎的全球性蔓延一同到来的是真假新闻混杂的信息爆炸。迫于形势由线下转移至线上的诸多行业不得不以最快的速度适应这种变化,投入热闹的网络资源争夺战中。大部分美术馆、博物馆受疫情影响也不得不宣布关闭展厅,转而探索新的发展模式。如果说信息过载带来了普遍无知,那么当作为智识生产中心的美术馆加入这股例外时刻的信息洪流,将对美术馆自身体制及外部公众带来怎样的影响?

2020年3月12日,纽约大都会艺术博物馆受疫情影响宣布闭馆。图片来源:The New York Times

一个国际化的展览

即使对于一个国际化的实体美术馆,其观众也大部分是在地的。美术馆总是或多或少地通过作品委托、展览策划或者公共教育寻求与本地社群的联接。鲍里斯·格罗伊斯在《后网络时代的策展》中所提到的公众愤怒也正来源于此:“当代艺术展览的观众通常是当地人,而展览却常常是国际化的……正是它(当代艺术展览)宽广而普遍的国际性视角引起了当地群众的不满。” [1]实体美术馆对于本地观众提出的需求似乎总是难以满足,因为它们与美术馆作为国际交流机构的目标相悖。

雷安德罗·埃利希的作品《连根拔起》在中央美术学院美术馆展览现场,2019年。作品中的房屋被塑造为北京胡同中常见的建筑样式

那么,当美术馆的观众变为隐身在屏幕后的未知个体,情况是否会有所好转?在线上展览中,美术馆既定给出的语境可能会消失在如出一辙的形式产出里,线上展览的观众不再是地方化的,地方化的观众也不再对网络中的对象抱有地方化的期待。网络展览似乎完美地消弭了地方主义与全球主义的冲突,但一个线上展览一定是国际化的吗?

João Enxuto & Erica Love,《艺术计划2023》,多媒体行为表演,影像静帧。图片来源:theoriginalcopy.net

在艺术家Jo?o Enxuto与Erica Love创作于2013年的多媒体项目《艺术计划2023》(Art Project 2023)中,艺术家构想了这样一幅未来场景:2023年,大都会博物馆由于财务危机,向谷歌出售了属于前惠特尼美术馆的建筑,一幢由马歇尔·布鲁尔(Marcel Breuer)设计的大楼。出于最经济的维护需要,谷歌将这座原始建筑夷为平地,取而代之的是一幢以3D打印技术高度还原的复制品。谷歌将这幢大楼作为“谷歌艺术计划”的物理交互界面,通过算法及谷歌眼镜还原的高清复制图像为前来参观的游客呈现高满意度的私人定制展览。该项目被外界称赞为“一个打破边界,能够为人们展示世界上最伟大的艺术作品的民主化平台”。

“谷歌艺术计划”(Google Art Project)是谷歌于2011年推出的网络艺术项目。该项目中,谷歌与世界各地博物馆合作,利用谷歌街景技术拍摄博物馆内景,并以超高像素复原历史名画,供用户观看。该项目现已更名为“谷歌艺术与文化”(Google Arts & Culture)

这项令人称赞的世界性、民主化平台目前已实现与来自70多个国家、超过1200家博物馆的合作。但与任何通过数据与算法投其所好的网络平台无异,在“艺术计划”的展厅中,观众只看到他们希望看到的作品。在《艺术计划2023》的影像中,该功能被冷漠的男声画外音称作“出人意料的灵活性”,参观者不必担心与同行者就展览内容发生争执,因为系统将向他们投放因人而异的不同艺术作品。换句话说,全球主义与地方主义之冲突通过一个看似包罗万象的展览变身为对个人喜好的偏袒。

在纽约大都会艺术博物馆2014年发布的App中,用户可以对自己感兴趣的展览进行标注,App将根据标注自动为用户推荐相关展览

网络从来都不是应对个人主义、地方主义一劳永逸的挡箭牌。被数据和算法骄纵的个人品味甚至可能同时培养出对持异见者低容忍度的恶意。席卷全球的疫情已使国家与国家、地区与地区之间的边界性越发明晰,这是否会加剧已隐现的反全球化浪潮?原本对全球化起推波助澜之势的互联网如今又承担着怎样的角色?

阿帕杜莱在《消散的现代性》一书中曾为我们展示了流动的文本与迁移的观众在政治化舞台中的相遇如何催生恐怖主义、并以全新的全球化方式来生产地方性。[2]那么,日益一触即发的网络论战是否暗示着互联网世界对前现代的回归?在此刻的特殊时局下应运而生的线上展览是否应该负有责任,去改变这样一个日益封闭的网络环境与现实社会?

1851年,伦敦水晶宫举办了世界上第一次国际工业博览会

通过对世博会与双年展的援引,格罗伊斯指出,展览应该是打破边界、制造不同之地。展览需要是世界性的,它通过对作品新的安置与位移,展示隐藏在表象之下的冲突与秩序。[3]同样,一个好的网络展览更应该在当下利用自身的优势去揭露隐藏在网络分布与呈现中的机制、去消除隔阂,以决断自主的态度和广阔的内容输出为公众的价值选择提供更多可能性。

丧失的空间与非艺术

如果说陈设在展厅内的传统艺术作品已经失去了它们的“灵光”,那么在虚拟展厅中它们则进一步失去了物质性肉身。而对于现当代艺术作品而言,当一件现成品、摄影或者影像脱离为其加冕的美术馆神圣空间来到线上,或许已经与日常品无异。

当人们在网络上欣赏一张经典绘画作品的高清数字图像时,花费的时间确实要比普通图片多得多。但是,人们会花费同样的时间,去看一件当代艺术作品的照片吗?

毛里齐奥·卡特兰(Maurizio Cattelan)的作品《喜剧演员》(Comedian)在2019年巴塞尔艺术展迈阿密海滩展会上引起热议。图为网友在社交平台Instagram的“mauriziocattelan”话题下分享自发创造的作品图像

现当代艺术与美术馆热潮的同时兴起已经证明,美术馆空间是该类艺术的正名之地。美术馆与外部世界之关系首先是空间上的。一件新的艺术作品的诞生“仅仅是由于博物馆内的收藏和博物馆外的日常事务之间边界的挪动。这种挪动首先是物理意义上的。”[4]美术馆的物理空间为我们提供了一个思考平凡或者不平凡之物的场地,当这些作为物的艺术品在屏幕中以平面的形式出现,当美术馆物理性的空间也消化在虚拟的展厅里,美术馆与艺术一同通过网络进入了美术馆外的日常无限空间,艺术作品通过无差别的技术手段重新加入世俗生活,混杂在流动时间与静止的边界。此时的“线上展览”更像是一则资讯,一份档案,一封没有展览依托的展评,或者就其初衷而言,“一个空间的假象”[5]。

利用全景摄影技术对实体展览进行完整记录与复原的线上展览能够为研究者提供十分重要的档案资料

由实体展览向线上虚拟展厅转化,不仅打破了艺术品之为艺术的界限,也打破了艺术品与美术馆之间互为成就的关系。在网络展览中,不仅美术馆的制度变得不再为艺术品需要,艺术品的特征也变得不再为美术馆需要了。

以影像作品为例,有观点认为,电影被引入美术馆是出于美术馆自身的结构性渴望:美术馆通过“‘征用’运动-影像独有的‘弥散’特征,以及观者于其中破碎、片段化的主体感知,以弥补美术馆在与其他当代媒介的竞争中,总是处于“展示”的匮乏与不足”。[6]、[7] 然而在网络展览中,这种情况刚好相反。观众变得全知,他们通过进度条的随意拖动改变与掌握作品。美术馆的控制愿望在这里成为被控制。

黑特·史德耶尔,《太阳工厂》(Factory of the Sun),2015,单通道录像,彩色,有声,21分钟

更压缩的话语空间,还是更开放的视野

如果美术馆与艺术终于通过网络与生活融为一体,这是否意味着民主主义与精英主义博弈中前者的胜利?我们可以再次引用格罗伊斯在谈及网络策展时关于“正面凝视”(the frontal gaze)与“内部凝视”(the gaze from within)的观点:在美术馆展览中,观众对于展览的观看属于内部凝视,是环绕的。在内部凝视中,观者敏锐地察觉到自己所处的位置和自身。而屏幕前的观看属于正面凝视,这种凝视使观者处于一种自我遗忘的状态——总是超然于外部世界,沉静于注视的客体之中。[8]

屏幕后展览内容的单向输出在这里似乎被塑造成了教科书式的形象:并且,不同于一贯认知,它是沉浸式的——如果说沉浸式的实体展览使观众忘却了现实世界中的周遭境遇,那么网络展览这种自上而下的信息灌输使观众连自己都忘却了。原本与时空挂钩的展览体验被压缩为更为意识形态主导的图像与文字,而愈发狭窄的网络话语空间使观者间平行的交流都变得困难。或许在这种情况下我们才能够发现,原本的美术馆展览体制是多么富于优越性:可视可控的权力、此地此刻的创造、一个真正自由的交流平台。

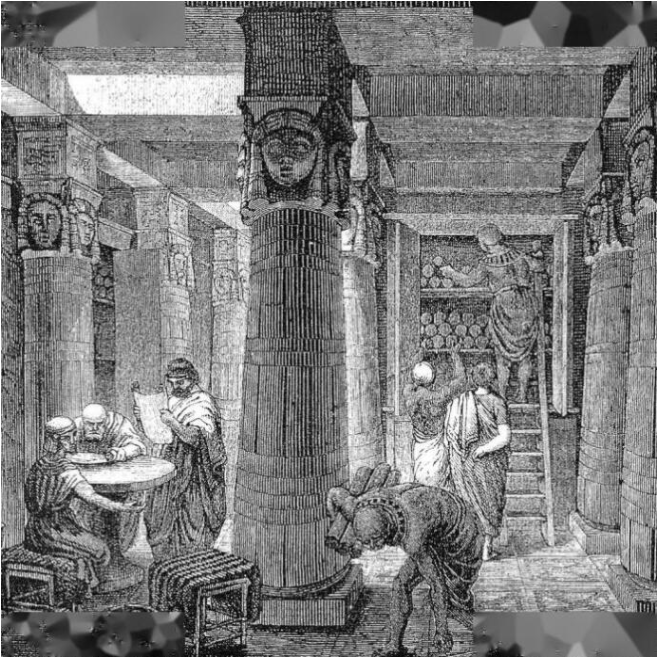

19世纪的德国艺术家O. Von Corven根据考古资料绘制的亚历山大图书馆。公元前284年,亚历山大大帝的部将托勒密在亚历山大城建立亚历山大里亚博学院,据传这是最早的博物馆的雏型。该学院是一座集研究、交流、展示为一体的综合机构,设有档案室、图书馆、收藏室等,并保存陈列了亚历山大大帝在各大洲征集的文化艺术珍品。图片来源:Wikipedia

19世纪的德国艺术家O. Von Corven根据考古资料绘制的亚历山大图书馆。公元前284年,亚历山大大帝的部将托勒密在亚历山大城建立亚历山大里亚博学院,据传这是最早的博物馆的雏型。该学院是一座集研究、交流、展示为一体的综合机构,设有档案室、图书馆、收藏室等,并保存陈列了亚历山大大帝在各大洲征集的文化艺术珍品。图片来源:Wikipedia

如前文所述,网络使美术馆、艺术作品与生活的边界消失了。这似乎是后现代时期美术馆梦寐以求的状态。然而在只读模式的线上展览中,观众没能看到真实的作品,也没能看到作为“人”的观看者自身,而看到了一套强加的、权威的、单一的美术馆叙事。

如果展览与作品在互联网中不得不被压缩为二维图像,这些图像是否至少可以回归传统架上绘画的优势,去思考视觉与语言之差异,寻找已经被消费图像充斥的现实及虚拟世界的替代性方案?如果展览与作品不得不在互联网中与生活融为一体,成为网络中碎片化信息的一个部分,线上展览是否可以去启发公众反思、打破,或者至少去意识到并不是理所当然的信息与图像生产机制,去好奇它们背后的主体与动机?

佛罗伦萨斯特罗齐宫(Palazzo Strozzi)的官方网站在疫情期间发起的特别项目“In Touch”。该项目将陆续在网络平台发布来自不同群体和个人创作的文字、图像、影像等内容,以此“通过艺术这一人类共通之语言应对时下挑战”

佛罗伦萨斯特罗齐宫(Palazzo Strozzi)的官方网站在疫情期间发起的特别项目“In Touch”。该项目将陆续在网络平台发布来自不同群体和个人创作的文字、图像、影像等内容,以此“通过艺术这一人类共通之语言应对时下挑战”

进一步来说,在对美术馆线上功能的探索中,或许我们应该放开“展览”、“作品(物)”这些与美术馆传统角色牢牢绑定,但在当下却已成限制的词汇。如果将美术馆的责任看向收藏与展示之外,将其视为代表不同利益和世界观的群体进行价值交换、反思生存现况与文化状态的公共空间,美术馆在脱离实体后进行的线上活动,远不止网络展览一个选择,网络展览也不仅只有只读模式这一种方法。

UCCA尤伦斯当代艺术中心在疫情期间举办的“‘园音’线上音乐会:良樂”。图为直播平台上坂本龙一专场的屏幕截图

当大部分艺术作品在线上展览中失去正当性,网络艺术则在网络中恢复了自己的灵光。史莱姆引擎是一个创立于2017年的线上当代艺术空间,致力于通过不受时空限制的虚拟世界探索全新的作品形态、展览策划与观展方式。图为史莱姆引擎于2020年策划的首个展览“版图”网页截图。

由于疫情而关闭的卢浮宫博物馆近期网站访问量激增,由每天的4万次增长至40万次。[9]而据以往纽约大都会艺术博物馆统计,当博物馆的年游客访问量为600万时,其网站访问量达到2900万。《纽约时报》指出了这一差距所透露的问题:当我们谈到“美术馆”一词时,我们指的是什么?[10]

麦克塔维希曾在论及虚拟现实博物馆时提出质疑:鉴于虚拟博物馆事实上一定程度地强化了博物馆与公众的传统关系,这种新的展览形式是否真的有助于形成更具包容性、更民主的全球性博物馆理念?[11]

而无论是能够对网络社会进行真正介入反思的的线上展览,还是开放性的博客平台、网络直播,我们都能从中看到美术馆突破虚拟展厅后的更多形态。在其中,美术馆不再为日常消解,也不再在消解的假象中持续单向的权力输出。这些多面向的线上活动向我们提供了美术馆功能的其他可能。事实上,如今的美术馆已越发趋近一个集研究、出版、教育、娱乐、论坛为一体的文化综合体,而美术馆在被迫失去实体空间的特殊时刻能否继续有所作为,是美术馆是否可以承担起这一角色的挑战。

注释:

[1] Boris Groys, “Curating in the Post-Internet Age,” e-flux, Journal #94, October, 2018

[2] [美]阿尔君·阿帕杜莱著,刘冉译,《消散的现代性》,上海:上海三联书店,2012年

[3] Boris Groys, “Curating in the Post-Internet Age,” e-flux, Journal #94, October, 2018

[4] 鲍里斯·格罗伊斯,“论新”,《大学与美术馆》总第三期,王璜生主编,第80页

[5] 莲安·麦克塔维希(Lianne McTavich),“访问虚拟博物馆:艺术和网上体验”,珍妮特·马斯汀编著,《新博物馆理论与实践导论》,南京:江苏美术出版社,2008年,第265页。在此文中,麦克塔维希还借用“parergon”(画框/附录)这一概念强调,正如博物馆通过自身作为parergon的角色建立了艺术品与外界的二元对立,在虚拟展厅中(以荷兰国立博物馆虚拟展厅为例),对微不足道的展厅细节的过分强调协助营造了博物馆的真实感,并突出了机构是如何构建作品,并赋予作品以价值这一现实。

[6] 杨北辰,“电影性美术馆:元—档案的展示”,《电影艺术》2018年第2期

[7] Hito Steyerl, “Is a Museum a Factory?,” e-flux, Journal #07, June, 2009

[8] Boris Groys, “Curating in the Post-Internet Age,” e-flux, Journal #94, October, 2018

[9] “艺术时刻|2019全球最受欢迎博物馆出炉,为什么欧洲艺术界将比美国恢复快”,《艺术新闻中文版》,2020年4月7日

[10] Anand Giridharadas, “Museums See Different Virtues in Virtual Worlds,” New York Times, August 7, 2014

[11] 莲安·麦克塔维希(Lianne McTavich),“访问虚拟博物馆:艺术和网上体验”,珍妮特·马斯汀编著,《新博物馆理论与实践导论》,南京:江苏美术出版社,2008年,第259-281页

(编辑:李思)