电影《罗马》剧照。2018。图片致谢 Netflix

2019年提名多项奥斯卡奖的电影《宠儿》,和刚刚摘得最佳导演、最佳外语片和最佳摄影三项大奖的《罗马》,初看上去并没有什么关联。前者是由希腊导演欧格斯·兰斯莫斯执导的英国宫斗大戏:华丽的戏服,考究的道具,充满了黑色幽默的对白,英国演员奥利维娅·科尔曼凭借对安妮女王古怪性情的精彩演绎摘得了2019年的奥斯卡最佳女主,2017年最佳女主获得者艾玛·斯通则扮演借助阴谋上位的宫女阿比盖尔。由墨西哥导演阿方索·卡隆执导的《罗马》,则是一部节奏有条不紊的严肃剧情片,故事的背景设定在墨西哥城,从一个富裕家庭的女佣克里奥(Cleo,由雅莉萨·阿帕里西欧饰演)波澜不惊的日常生活展开,情节渐渐演变成一部社会史诗。尽管两部电影风格迥异,却有着一条相同的主线——讲述的都是女佣的故事。

文艺史上,男性画家、作家或电影导演以劳动女性为题材的创作不胜枚举。对劳动者的刻画经常透露出更宏观的经济含义,宣扬更加性别平等的社会;另一方面,对这些角色的描绘也不可避免地触及阶级问题。从亨利·德·图卢兹·罗特列克(Henri de Toulouse-Lautrec)的《洗衣工》(1884-88)里惆怅地向窗外望去的女工,到 J. 霍华德·米勒(J. Howard Miller)在二战期间创作的说着”We Can Do It!”的《铆工露斯》海报,全球各地的艺术家和设计师都曾尝试为这个经典的主题进行别样的演绎、挖掘出新的内涵。如今,兰斯莫斯的《宠儿》着实为女工主题作品带来了可圈可点的惊人呈现,但卡隆的《罗马》却因为对既定保姆形象的重复,因而显得有些扁平。

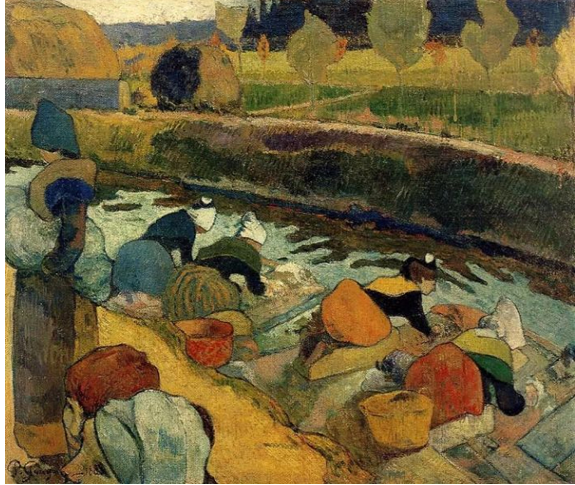

保罗·高更,《阿尔勒的洗衣女》(1888)。图片来自维基共享资源

从道德角度看,比起艾玛·斯通饰演的阿比盖尔,《罗马》的主人公克里奥简直太过善良。克里奥尽职尽责地服侍主人,甚至不惜冒着生命危险营救主人在海浪中险些溺水的孩子。叛逆行为最多也就是和家中另一位女佣暗地里取笑一下主人的个性罢了,她始终保持着忠实,从未流露出对主人的一丝怨愤或不满。即便是当她怀孕了被男友抛弃,克里奥也一直保持冷静。电影的镜头几乎在向观众喊着:“看她多么坚韧,多么善良,对生活没有一丝抱怨和自艾。”就像高更那幅《阿尔勒的洗衣女》(1888),把劳动女性简化成了没有面孔的臃肿形状、只不过是填充色块的手段,《罗马》对克里奥的个性轻描淡写,似乎角色只是为了服务于作品想要传达的更宏大的社会主题。

换做一个更平庸的导演,《宠儿》中的阿比盖尔或许会沦为另一种脸谱化的人物。她通过色诱女王接近了权力的顶点,又利用和男爵的婚姻爬上了尊贵的地位。但她并不比身边的其他人更狠毒,在那个宫廷中,足够聪明才能掌握自己的命运,忠诚只会任人鱼肉。

电影《宠儿》剧照,2018。图片致谢 Fox Searchlight Pictures

在《宠儿》中,阿比盖尔不断升级的尖锐欲望推动着情节的发展;而《罗马》中的克里奥似乎无欲无求。在她刚刚诞下的婴儿夭折之后,那本来可能是个袒露内心的时刻,观众得知了她终究是不想要这个孩子。片尾,我们只知道克里奥不想要什么,不论是角色的发展,还是更大的叙事都被弱化了。

《纽约客》的影评人理查德·布罗迪(Richard Brody)指斥《罗马》在情节的处理上匮乏想象力。他写道:“观众盼着能看到克里奥在雇主家之外的意味深长的生活细节,或是她和雇主家的孩子之间的关系,会衍生出怎样的故事。然而电影完全没有达到预期,克里奥的台词每次只有一两句,从来没有提过她的生活、她的童年和家庭。”布罗迪说的不无道理,但电影缺少的不仅是克里奥的背景故事,还有她整个的人物个性。就连画家凭借几把刷子都能传达出几分内在性,比如,在德加的《熨衣服的女人》(约1884-86)中画的那位嘴巴大张,打着呵欠的女子,那一刻的脆弱跃然于画布之上,这一个平常的动作足以牵扯观者对这个角色和她背后故事的想象。

《罗马》拍摄片场,2018。图片致谢 Netflix

尽管在《宠儿》中,我们对阿比盖尔的背景也了解甚少,但电影将她对权力的渴望刻画得入木三分,一张精巧的阴谋之网撑起了剧情。《宠儿》展示了如此复杂的女性角色,剧本是由女性编剧合作写成的,这也不奇怪了。电影的联合编剧黛博拉·戴维斯(Deborah Davis)去年秋天告诉《洛杉矶时报》:“这是我们首次看到英国历史上的女性不仅拥有权力,并且行使权力。”导演兰斯莫斯则在采访中说:“这部电影让我们有机会塑造极为复杂的女性角色,这是在荧幕上很少看得到的。尽管是一部年代戏,它却和当下息息相关。”

而当卡隆导演谈起《罗马》时,他说拍这部电影的动机是纯粹个人化的,是他对童年保姆的喜爱启发了他拍成这部电影。矛盾的是,导演对形式元素表现出的重视多过对角色的关注。电影的画面的确很美(配乐也很动听),但故事感觉有些空洞。或许是太想表现时代社会现实了,导致克里奥这个角色反而失去了血肉。

(左)毕加索,《熨衣服的女人》,1904 2018 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York. 图片致谢纽约古根海姆美术馆(右)皮埃尔-奥古斯特·雷诺瓦,《洗衣工和孩子》,约1887年,图片来自维基共享资源

在《宠儿》中,阿比盖尔的角色超越了她的职位身份。她不仅仅是个宫娥,还是个觊觎权力之人。每个心中有过龌龊想法的人(或者说,是我们所有人)都能感同身受。而克里奥的角色从来没有跳出家庭保姆的身份:她的个性从始至终都屈从于她的职责。观众很难和如此“纯粹”的角色产生共鸣,因为这样的人根本不存在。尽管我们会同情她做出的牺牲,却很难进入她的故事。

在《罗马》中,克里奥更像是一个理想化的工人阶级的“替身”,提醒我们应该对不幸的人更加以关注。如果想看到对劳动女性更加独特的刻画,不妨看看毕加索蓝色时期的《熨衣服的女人》(1904)。在这幅画中,桌台边一个瘦削的女子微微俯身,低着头将熨斗压在一块褶皱的表面上。她的目光朦胧,纤细的发丝垂下,画面像是动了起来,她的个性和故事似乎就蕴藏在画布中。毕加索当年创作这幅画时还是个穷艺术家。近期,古根海姆美术馆的研究团队发现,在画的表面之下,毕加索原本在底稿上勾勒了一个男人形象。要画出这样一幅动人的作品,或许画家必须在笔下人物中照见一些自己的影子吧。

(编辑:李思)