11月26日,隐匿80年的苏轼《枯木怪石图》在香港拍得4.6亿港元;12月6日,大陆首个董其昌大展在上海博物馆开幕;12月19日,东京国立博物馆公布颜真卿特展清单。美国艺术史家卜寿珊的《心画:中国文人画五百年》对这些画家和画作都有过讨论。

今年,消失近百年的两张最重要的宋画相继出现。首先是苏轼的《枯木怪石图》前不久出现在香港佳士得秋拍夜场,以4.6亿港元落槌。一时间,关于此画引发了“亿元高价”、 “国宝回流”、“画作真伪”等话题的种种讨论。

暂且不提苏轼的文学成就,其绘画作品一直广受讨论。苏轼画风大胆,极具创造力,尤擅画墨竹、怪石、枯木等。但可惜的是,流传至今的苏轼画作十分稀少。一般认为,目前仅有两幅,一幅是现收藏于中国美术馆的《潇湘竹石图》,一幅便是这幅《枯木怪石图》。

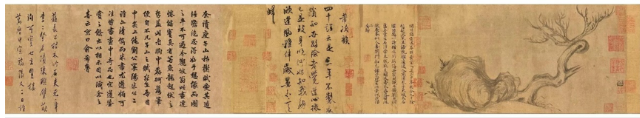

苏轼《枯木怪石图》。为什么苏轼的这些绘画作品总是存在争论?原因大概有三:首先《潇湘竹石图》与《枯木怪石图》都不见早期绘画著录;其次,苏轼的传世画作极少,除文献记载外,根据仅存的画作无法确定苏轼的具体绘画风格,且启功、徐邦达与谢稚柳、杨仁凯等人对《潇湘竹石图》的争论点也多不在画作本身;此外,《枯木怪石图》的真伪更多地取决于画幅上刘良佐、米芾题跋的真伪,刘良佐题跋为仅见,而此米字跟常见又略有差异。

苏轼的《枯木怪石图》是中国绘画史上的一个标志,它开创了文人画的新道路。宋代绘画有两种比较突出的形态:一是推崇形神兼备的院体画,一是以苏轼为代表的士大夫文人画。苏轼是第一个提出文人画概念的人,并将其视为比“画工画”更高的东西,倡导诗情画意的文人画风格。“论画以形似,见与儿童邻。诗画本一律,天工与清新。”苏轼的这首诗是中国画史上人们最为熟悉的言论。

但这幅《枯木怪石图》在清代及以前从未公开现身。相传,1937年抗战全面爆发时,此画从白坚夫(吴佩孚秘书长)手中流入日本,后被一日本家族收藏,已消失近一个世纪。

此次《枯木怪石图》现身中国,除了兴奋外,对这幅作品真伪的质疑与讨论也愈发热烈:号称唯一真迹的《枯木怪石图》真的是苏轼的真迹吗?不少书画研究者与文博界人士认为,该画存在诸多疑点,比如印鉴为假,笔墨间的气息并未到宋,用笔软沓无力,不符合苏轼一贯的书画风格等等,也有观点认为,此画是根据苏轼原作临仿的。

苏轼《潇湘竹石图》局部(中国美术馆藏)。《潇湘竹石图》又称《竹石图》,有“轼为莘老作”署款。墨画坡上大小二圆石,后有小竹树枝,远处烟林平沙。卷中和拖尾有杨元祥、郑定、吴勤、熊冕、杨慎、夏邦谟等二十六家题跋。题跋的时间最早为元元统甲戌(1334)二月望,最晚为明嘉靖辛酉(1561)八月。画卷曾经孙伯渊、白坚夫、邓拓等人递藏,现藏于中国美术馆。这张画的真伪问题至今也悬而未决。

除了《枯木怪石图》的真伪问题,我们需要思考的问题还有很多:苏轼的竹石风流到底是什么样子?苏轼的绘画理念是什么?如果没有苏轼,中国绘画会如何发展?

另外一幅重要的宋画是北宋画家李公麟的《五马图》。12月19日,东京国立博物馆公布了今年颜真卿特展的清单,只是其中悄悄地夹杂了一条消息:传被战火“销毁”的李公麟《五马图》将要展出。

关于《五马图》,其命运也是一波三折。据说《五马图》在南宋时归内府收藏,到了元明时期,经柯九思、张霆发诸家递藏,康熙年间又入藏河南商丘宋荦家,乾隆时藏入清宫,乾隆两次在《五马图》上题文。到清末民初,由于时局动荡,《五马图》又流入日本,一直被秘藏,二战后被宣称已经毁于战火。几十年来,大家只能通过故宫博物院藏的珂罗版来了解其貌。此次《五马图》在日本博物馆的再现也将引起又一轮的热议。

李公麟《五马图》。李公麟(1049-1106),北宋著名画家,字伯时,号龙眠居士。在山水花鸟题材之外,他更擅长人物、鞍马。他发展了“白描”画法,把过去仅作为粉本的白描画法确立为一种画种,使之独立成科,也成为文人画的典范,《五马图》就是标志。

除了苏轼与李公麟的画作再现,今年也有不少重磅的书画特展。比如刚刚提到的东京国立博物馆颜真卿特展,还有辽博书画大展、台北故宫博物院国宝展、上博董其昌特展等等。其中上海博物馆的“丹青宝筏——董其昌书画艺术大展”可以说是内地首个董其昌大展,或许将在重新理解董其昌及其时代的书画艺术成就与意义方面有进一步的突破。

在美国艺术史家卜寿珊(Susan Bush)的著作《心画:中国文人画五百年》里,卜寿珊对苏轼、董其昌、李公麟以及他们的画作都有过不同程度的讨论。在这本《心画》中,我们可以看到,苏轼、董其昌等人是如何影响了中国几千年的绘画形态的。以下内容为《心画》书摘整合。

《心画:中国文人画五百年》(典藏版),作者:(美)卜寿珊,译者:皮佳佳,版本:北京大学出版社,2018年12月。

文人画的概念为何不早不晚恰恰出现在宋代?

少数精英的绘画风格,最终塑造了所有的绘画形态。这是中国所独有的。

从文献记载看,文人艺术的思想似乎最早出现于11世纪末。苏轼及其文人圈在他们的著作中提出了一种新理论,并得到了后世文人的普遍接受。虽然元人的观点有所变化,但直到明末董其昌及其友人们建立文人画传统之前,并没有另一套系统理论与之抗衡。董其昌对其后的艺术论著和艺术风格的影响具有支配地位。

苏轼和董其昌都是多方面的天才,他们身居高位,声名显赫,生前身后皆名满天下。他们是某些方面最具影响力的意见领袖,因此他们的思想难免会影响其他士人。苏轼提出了士人画(scholars’ painting),而董其昌详尽讨论了文人画(literati painting)的传统,因此研究文人艺术理论自然当以苏始而以董终。这种大跨度的时代研究固然会导致简单化,但宏观的视角却可以使我们看清历史发展演变,并且梳理出潜在的因袭体系。

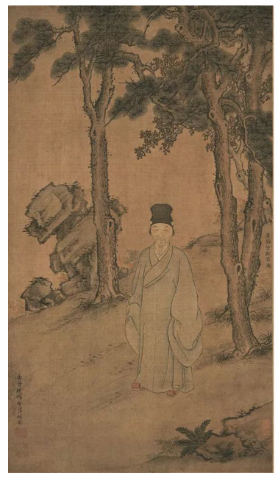

明代曾鲸、项圣谟绘制的《董其昌小像》(上海博物馆藏)。董其昌(1555-1636),晚明书画家。在中国书画史上承前启后、影响巨大,董其昌集前人之大成,洞察画坛时弊,提出与倡导“南北宗论”,并在实践中充分加以印证,翻开了文人画创作的新篇章。

众所周知,文人作画始于汉代,到了唐代,有相当一部分艺术家跻身仕途,所以张彦远说只有贤人高士才能成为优秀画家。一些为后世文人艺术家采纳的题材也产生于这一时期,比如关于田园的诗意表达,像王维的《辋川图》,还有张璪的水墨树石。唐代官员和画工在题材风格方面还没有明显分化。文人艺术理论出现于宋代,它反映出向一种新的绘画形式的转化,但还没有从风格上进行定义。文人画家此刻意识到了他们作为精英群体应起的作用,他们倡导的艺术与诗歌和书法紧密相关。他们首先是一个社会阶层,而不是具有共同艺术目标的一群人,因为他们处理的是不同的题材,以不同的风格作画,其中某些风格直接源于早期的传统。当然,他们的作品被后世的文人画家奉为圭臬,最终一些特殊的绘画类型被视为文人题材。然而,在山水画领域,这一观点到明代才确定下来。那时,文人们追忆元代大师的成就,开始用风格术语来定义文人画。因而我们关注到这样一种艺术形式,它首先在某一社会阶层里进行实践,继而缓慢进化为一种风格传统。既然艺术家的地位很早就是重要的事情,文人绘画的概念为何不早不晚恰恰出现在宋代呢?

在中国,一个有抱负的人想要成就功名只有一条道路,就是出仕做官,随之而来的就是特权和威望。封建世袭贵族在唐代仍强而有力,官员一般都出自名门望族。直到宋代,士人阶层才第一次获得社会权力,他们可以单凭功绩得到高位。这个时代,科举定期举行,有才干的人常以此获得官爵。宋初重臣如赵普、吕蒙正均出身布衣,11世纪文坛泰斗欧阳修起于寒门。此时的高官往往是著名学者、作家、诗人,一种道德严肃性弥散到所有文化形式之中。宋代的士大夫形成了功勋卓著的显贵集团,它和唐代的世袭贵族统治大相径庭。正是这些文人确定了这个时代的文化基调,创造了新的散文、诗歌、书法风格。在这种氛围下,苏轼开始思考一种特殊类型的绘画——文人画,这并不足为奇。

赵孟頫《东坡立像》(台北“故宫博物院”藏)。

文人通过画作互相唱酬,这在西方没有类似的现象

11世纪晚期,一群著名的士大夫开始对绘画产生兴趣。苏轼和黄庭坚是这一时期的诗坛领袖。他们俩也是北宋著名书法家,能与他们相提并论的只有米芾和稍早时期的蔡襄。这个以苏轼为中心的群体还包括三位著名画家,分别为文同、李公麟和驸马王诜。苏轼在这群人中最为重要,因为他身居高位,而且是保守派领袖之一,反对改革家王安石的政策。苏轼天赋异禀,喜好结交朋友,他的人格也深远影响着他的朋友们,在热衷绘画创作和评论的文人中,他是核心人物。当他因为持保守政见遭贬时,他在逆境中的态度使他成为后人的榜样。就绘画而论,文同、李公麟和米芾的艺术也许比苏轼更胜一筹,然而正是苏轼的声望,使得其他文人迅速接受了文人艺术。

文人们并非没有意识到,自己在诗歌和书法艺术方面扮演着革新者的角色,也许这正是潜藏在苏轼的士人画定义背后的意识。他注重作品中的“士气”,而不是它的风格主题:这也显示他和朋友们在实践一种新型的绘画。在苏轼看来,画是像诗那样的艺术,应当作为闲暇时的一种自我抒发的方式。当这种态度在北宋著作中出现,就标志着绘画已为文人阶层接受,得到了像诗那样的上流艺术的地位。时至宋代,诗歌已不是科举考试的主要内容,但仍是文人教育的基本部分。在中国,诗和书法是上流艺术,是文人仕途生涯的资本,也是向朋友们展示才华的手段。像诗一样,文人们也开始通过画作在社交聚会中互相唱酬。这在西方没有出现类似的现象。西方典型的画家最初是工匠或职业艺术家,他们为教会或赞助人的订单工作。到了19世纪,按照自己方式作画的独立画家才出现。因此,自我表现在西方常被冠以浪漫主义术语,艺术家们带着自己的创作材料孤独地奋斗。这与中国宋代完全不同:文人画是作者显露个性的表现形式,但这些作品常常是在朋友们饮酒聚会时创作的。

绘画变为文人文化的一部分后,便与更早发展的诗歌逐渐比肩而行了。文同和苏轼便是第一对著名的艺术挚友。苏轼在文中提到,在文同眼里,只有苏轼能理解自己的画。在苏轼与文人们的交往中,绘画第一次扮演了重要的角色。传为李公麟所作的绘画《西园雅集图》中,表现了他们在王诜西园的聚会场面,沉浸于典型的文人式消遣中。在这个群体中,苏轼、米芾、王诜、晁补之都懂得绘画,而只有李公麟正以陶潜的《归去来辞》意境作画。这个动作意义深远,因为李公麟的绘画更胜诗歌和书法。当他的一个朋友去安徽赴任时,李公麟画了一幅《阳关图》表示送别,画面表现了王维的《渭城曲》。这写有两行诗的画,便取代了以诗别友的惯例。通常这类送别的宴会在路旁的驿站举行,并吟出赠别的诗歌,或许此画正是在同样场合下画出的。《渭城曲》提到相似的场面,这也是李公麟所描绘的题材。这幅画由于其中的渔人樵夫而备受赞赏。渔人樵夫全无分别时的忧伤,展现出对世俗情感的超脱。通过这种方式,李公麟给予友人恰当的临别劝慰,这种劝慰以往蕴含在给友人赠别的诗作中。张舜民是学者、诗人,也是一位画家,他描述起李公麟的这幅画作时,提到它替代了通常的赠别诗:“古人送行赠以言,李君送行兼以画。”

李公麟《西园雅集图》。1912年,清廷溥仪退位,但仍然居住在故宫内。其间溥仪曾把故宫收藏的大量珍贵书画通过各种渠道偷盗出宫,换取银钱,其中就包括这幅宋代李公麟名画《西园雅集图》。后来溥仪在东北演出了一场傀儡皇帝的闹剧,不少偷盗出来的书画散落民间,一部分辗转流向国外。其中,《西园雅集图》被老北京的画店、琉璃厂的“伦池斋”买走,并通过伦池斋卖到香港,从此漂泊境外,现今藏于何处不得而知。

苏轼常在与朋友饮酒时即席作画,他的诗作也往往以这种方式奔涌而出。有一次他去拜望米芾,笔墨纸砚和酒已在桌上备好,他们相互写诗唱和,通宵不辍。米芾告诉我们苏轼如何作画:“……初见公,酒酣,曰:君贴此纸壁上,观音纸也。即起作两枝竹,一枯树,一怪石。”

在一首著名的诗作里,苏轼向主人郭祥正表示歉意,自己到主人家作客,饮酒后把竹石画于主人家白墙上。黄庭坚曾描述过苏轼在聚会上的典型状态;他酒量有限,几杯酒下肚就酣然入睡,不一会儿他霍然而起,奋笔书画。有一次,苏轼被锁在考试大殿里批改考卷,作为消遣,他和李公麟合作画了一幅竹石牧牛图,黄庭坚又加上了一首戏谑诗。另一幅苏李合作的画叫《憩寂图》,典出杜甫的一句诗,苏轼、苏辙和黄庭坚都在画上题了诗。这种合作绘画的探索类似于文学游戏,游戏里每个人作一联诗,这种游戏精神也体现在这些绘画的题诗和题跋上。

苏轼、李公麟《憩寂图》。

画可以与诗比较,是苏轼等人的独特贡献

这种艺术类型和唐代文人艺术大不相同。张璪画树石可以自由运笔,但他的作品显然要经过一段时间的酝酿才能完成。宋代院画家郭熙尤其讲究幽居独处和凝神静气。他要求窗明几净,焚香左右,澄澈心怀,他也赞同登高作画。郭熙是职业画家,他的作品尺幅较大,采用大量复杂技巧创作。苏轼的即兴之作看起来仅仅是快速写意,是其蓬勃天性的自发表现。他本能地认为创造力就是瞬间的能量爆发,这也许是他唯一可以驾驭的绘画类型。李公麟更像个真正的艺术家,他能创作出精心布局且极具技巧的作品,也能在朋友聚会时即兴挥毫,从他与苏轼的合作以及他在《西园雅集图》中的动作就可以判断。

李公麟以白描风格作画,因此他的作品也很像素描,可以很快完成。后来的文人画家如沈周和文微明也在社交场合为朋友作画,他们的画作常常描绘出文人们饮酒品茗的场景。作品技巧简单,可以顷刻间完成,但他们的作品还是超出了粗略速写的水平。从那时起,朋友间翰墨往来成为了文人聚会交往的惯例。据说莫是龙曾在友人面前完成了一幅出色的画作,于是大家争执着谁可以拥有这幅画。从这些轶事来看,这一行为由苏轼开创先河,后来被性格迥异的文人们继承并发扬,而创作出的这些作品并不仅仅是速写。

这种高雅艺术更适宜一种特殊的鉴赏方式。在社交聚会中,当一位友人创作出一幅画,会被其他人看作是他人格和时代环境的反映。每当名士作画,他的朋友又题跋其上。后人把这看作历史的遗珍,并感慨艺术家的离去。对中国文人来说,鉴赏作品不仅是理解画家的风格,更是要见画如见其人。如同诗歌书法,文人们的风格定义更注重人格价值,而不仅仅是纯粹的艺术价值。在书法领域,当一个人选择古代书法大家作为自己的楷模时,很重要的原因是钦慕他的品格。无疑,苏轼敬佩颜真卿,不仅由于颜真卿的书法,也由于他的道德品质。比之吴道子的作品,苏轼更偏爱王维的画,一定是王维诗人的身份影响了苏轼的喜好。从苏轼的时代开始,中国艺术史上最重要的人物都不仅仅是画家,他们也是政治家、学者、作家、书法家或仁人君子,因为绘画以外的才能而驰名,就赵孟頫和董其昌面言,他们在书法上的威望使他们在文学之士中居于领袖地位。北宋之后,这些特殊才能似乎导致了人们接受文人画。文人艺术理论又是如何反映出这类绘画与诗歌书法的紧密联系呢?

王维《江干雪霁图》。

11世纪文人论及艺术时,出现一种新观点:他们力图使绘画适合于文学模式。文学中受到赞赏的特质也用来评价艺术。要了解这种现象的原因何在,关键要懂得绘画一直处于地位颇低的技艺阶层。苏轼谈到善画墨竹的挚友文同时说:“与可之文,其德之槽粕也;与可之诗,其文之毫末也;诗不能尽,溢而为书,变而为画,皆诗之余。其诗与文好者益寡,有好其德如好其画者乎,悲夫!”

在这种基于儒家论调的看法中,一个人的品格比他留存下来的遗迹作品更重要。文章用来治世,当然比表达个人感受的诗歌更有地位,而书画用以表达诗的未尽之意。在诗书画三种依赖笔和墨的艺术中,画最不重要,但它被纳入这个系列,说明画最终获得承认,成为个人的一种艺术表达形式。也许,我们能最深入把握的宋代文人观点,就是上面苏轼对画与其他艺术形式之间的联系的强调:绘画被认为像诗歌和书法那样反映出作者的品格。从一开始,诗歌和书法就被视为作者天性的镜子。在唐代,人们认为书和画是同源的,时至南宋中叶,赵希鹄在技法基础上将二者简单等同起来。在这条发展线索中,两个最重要的环节形成于11世纪晚期:一是认为绘画反映了艺术家自身;二是画与诗得以进行比较。关于第一点,郭若虚在《图画见闻志》中谈到“气韵”时提及,后来米芾之子米友仁也曾表述过。这显示绘画理论出现了一个根本性的变化,从唐及唐以前注重再现转变为强调艺术家的作用。到了元代,用以评价人格的术语开始定义艺术风格。第二点,画可以与诗比较,这是苏轼及其友人的独特贡献。

本文书摘部分由北京大学出版社授权整合自《心画:中国文人画五百年》。书摘主要内容来自该书第一章。

书摘部分原作者:卜寿珊

(编辑:李思)