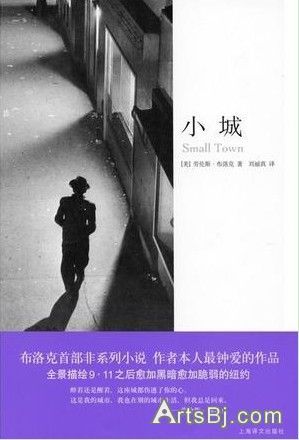

作者:劳伦斯·布洛克

他走到床的另外一边,打量着她。她背躺床上,头朝一边。床单只盖到她的腰部。他盯着她的胸部看,希望它会跟着她的呼吸起起伏伏,但是,它动都没动。他这才了解,他不能期望她的胸部会动、不能期望她还会呼吸。其实,在他还没打开房门之前,就知道她是这个下场。

他又深吸一口气--没错,除了性、酒味、烟味之外,还有一丝古怪的气息,像是厕所的味道,也像是肉市——他伸手过去,两根指头摸了摸她的前额。

就像是牧师,他想,替死者涂油。

她的肉体摸起来冷冰冰的。他不能让她恢复温暖,无法让她的胸膛再次起伏。

“喔,小玛,”他大叫道,“宝贝,你把你自己怎么了?”

他连忙抽手,想把床边的灯打开。不应该碰任何东西,他心里很清楚,但是,把灯打开应该可以吧。否则的话,要怎么确定你没有看错?

他只敢碰开关,扭开之后,眼睛连眨好几下,一时之间,没法适应这种强光。他看着她,发现她脖子上的伤痕,嘴里喃喃自语,“喔,天啊,原来有人把你杀了。”他想,原来是坏人把床单拉到你的腰部,关上门,走人。

他按住她的脉搏,希望能感觉到微弱的跳动,这太可笑了,他当然不可能有任何感觉。她死了,他的朋友玛丽琳死了。他不想碰她,不想把手指放在她的前额,但他还是做了,也许想确定他早就知道的事情,也许只想证明,如果敢的话,他也做得到。她的手腕也是冷冰冰的,了无生气,完全没有脉搏。他放开她的手腕,退开一步,离床远了些。

在他开门之前,他还想要离开;但是,现在,他已经无法离开了。他有道德上跟法律上的义务,不管多不情愿,还是得做他该做的事情。

床边的小桌上有部电话。但他不敢碰,改到工作室去打。他拨了九一一,报上自己的名字与她的住址。是的,他确定她已经死了。是的,他会留在原地等到警员抵达。没有,他没有碰任何东西。

他挂上电话,开始大笑。他很清楚现在绝对不是笑的场合,他的朋友兼顾客的尸体,就在隔壁房间,他的好友玛丽琳,已经断气。他想,可能是惊吓过度,才不得不笑吧。

真好笑,是不是?你得承认这真的很好笑。

喔,没有,他没有碰任何东西。上帝禁止他做任何破坏犯罪现场的事情。他只用拇指与食指扭开电灯,用脚轻轻推开卧室房门。他非常小心。

锁上马厩,他想,在所有马匹都已经跑掉之后。上帝救救他吧,他专业能力早就发挥得淋漓尽致,把公寓清理得一干二净了。地板干净得都能吃了。你是天生的打扫高手,要怎么维持犯罪现场的完整?

[NextPage]十点钟的时候,她来到办公桌前,打开收音机--预设在WQXR电台--把音量调高一级。在一般人喜欢逛画廊的下午时分,她会把音量关小一些。不是那种摇滚音乐会中震耳欲聋的声响,也不是卡内基厅雄厚苍越的激荡,就只是够响,够成为音乐的程度,不是那种若有似无的背景噪音。

但这音乐并没吸引她的多少注意力,也只能算是背景噪音了。多半时间,她都在写信,写那种要贴邮票的信,也写电子邮件,打电话,偶尔站起来,在画廊走动走动,把倾斜的画框扶正,掸掸雕刻上的灰尘,宣示这家画廊是她的领土,就像是牛仔骑马巡视牧场。

早晨是她最喜欢的时光。没人上门,电话也难得响几声。整个画廊都属于她一个人,可以全心全意地投入工作。她爱这种方式的生活。克洛伊一点钟会来坐前台,慢慢的,会有闲逛的人溜进来,若有所思地看着画作,然后又静悄悄地离开。如果有人跟她谈艺术,她会觉得很享受;如果有人肯掏钱买东西,她会觉得更开心。(总有人会买艺术品。你拼命打电话,不断更新顾客邮寄名单,找最棒的外烩准备最精致的开幕餐点,绝不用便宜的大瓶酒和奶酪小方招待观众。然后,一个人从街角晃过来,你不认识他,他也不认识你,劈头就告诉你,他爱上某件东西,问你收不收美国运通卡。她当然是收的。)

她就是喜欢这种意外的惊喜,少了这种痴迷的狂热,她的画廊就开不成了。但是,每天早上的例行事务,却会带给她无法比拟的满足。就她一个人,置身在每天都会有些不同的私人博物馆--这是真正的回报。接近天堂。

有一件事情,好像应该要做,只是怎么也想不起来。

十一点钟,五分钟新闻快报,打断了音乐的播放。起先,她没怎么在意,直到她在广播中听到一个熟悉的名字。“玛丽琳·费雪,”主播说,警方正在朝几个可疑的线索积极侦办。这则新闻很快就过去了,主播又念了几则新闻提要,听起来好像很重要,不知道印巴冲突又怎么了。

玛丽琳·费雪在西格林威治村的公寓里惨遭谋杀。她知道这起谋杀案,知道有一个女人在曼哈顿被谋杀了,但是,刚开始的时候,名字可能没有查清楚,或是新闻根本没有提,看来后者的可能性还大些。他们不是常常说,会通知死者亲属吗?现在她知道这个做法的用意了,如果亲属的死讯是从收音机里听到的,苦楚如何,现在她可以想象了。她吓坏了,呆滞了好一会儿,这才想起,她其实也不怎么认识玛丽琳·费雪。

她的尸体躺在床上,被当场勒毙。她希望警察能找到这个王八蛋,希望这个心狠手辣的禽兽被抓起来绳之以法,希望--

这就是她一直想不起来的事情!

莫瑞·温特斯的电话记在她的单键拨号清单上,她按了一个键,闲下来的手指头轮流敲击桌面,就跟打鼓一样,等对方的秘书接电话。“我是苏珊·波玛伦斯,请温特斯先生听电话好吗?”她抬起头来看的时候,门铃响了,一个年轻人站在画廊门口。

让他进来安全吗?他是黑人,单单这点就自动启动了她的防御警报;没办法,她是白人,忍不住会有这种反应。她匆匆打量了他一眼: 短发,五官没有什么特别的地方,从他的皮肤看来,如果不是他祖父母,就一定是他曾祖父母中,有一个是高加索人。他的胡子刮得干干净净,牛仔裤平平整整,运动鞋带绑得很利落。

这些细节都没有任何意义--衣冠楚楚、长相斯文,外加还是白人,手臂上还绑着石膏绷带,但一转眼就会变成泰德·邦迪般的杀人狂魔--但是,这个人的气质,还算可以信赖,手里拿的是普通的六英寸乘九英寸的马尼拉绳结信封,看起来也不像塞得下刀子或是手枪的样子。[NextPage]

玛丽琳·费雪,帮她在伦敦塔找到一个完美无瑕的公寓,挑高天花板、两扇式窗户、大厅有人照料,甚至可以走路上班。现在却因为放一个人进到家里,这个人没有刀,也没有枪,但她还是死了--

他可能是个信差,她想,但看起来不像信差,而是另有所图。

她按了门锁,让他进来。律师来接电话了,她赶紧说,“莫瑞,等一下。门口有个年轻人。”她转向那个黑人,“请问有什么事吗?”

“请问您是波玛伦斯小姐吗?”她点点头,他又接着说,“我手上有些画,安德里安尼先生说,您可能会想看看。”

“大卫·安德里安尼吗?”

“他是不是五十七街那家画廊的老板?”他笑了,露出一嘴整齐的白牙。“他说,您可能会感兴趣。”

“你是艺术家吗?”

他摇摇头。“我叔公才是。”

“先坐一下。”她说,“如果有兴趣的话,就随便看看。马上就好。”

她又拿起电话。“抱歉。”她说,“莫瑞,前两天我寄了一封电子邮件给你谈这件事情,他们要我星期一向陪审团报到,履行公民义务。”

“怎样?”

“要怎么脱身?”

“脱不了身。”他说,“你已经申请两次延期了,如果我没记错的话。”

“能不能再申请延期?”

“不行。”

“为什么不行?我为什么要管这种鸟事?我有生意要做啊,拜托哦。如果我被困在法庭里,谁来帮我看店?”

“一点也没错。在犯罪法庭里待三天,苏珊·波玛伦斯画廊的生意会跌落谷底,引发股市崩盘,黑色星期二的惨剧再次发生——”

“非常好笑。我不明白我为什么非得做这些鸟事不可。”

“这是国民应尽的义务。”

“如果你也是个体户的话,你就知道我为什么这么反感了。”[NextPage]

“规矩改啦,甜心,以前可不是这样。到处都是漏洞。好几年来,不断有笑话嘲笑这种现象: 你的命运掌握在十二个连逃避陪审义务都办不到的笨蛋手上。”

“我就是这个意思,我应该不至于这么笨——”

“但是规矩改了嘛。”他说,“现在每个人都得担任陪审员啊,律师、退休的警察,没有人可以例外。如果你还记得的话,卢迪两年前也进过陪审团,他那时是市长,还不是乖乖地到法院报到?”

“如果他想要脱身的话,他一定有办法的。”

(实习编辑:罗谦)