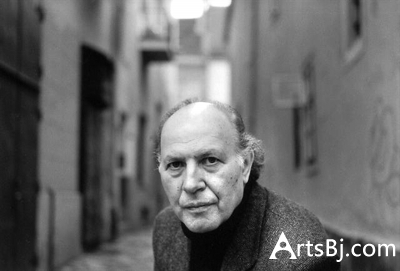

凯尔泰斯·伊姆莱,1929年出生在匈牙利首都布达佩斯一个犹太人家庭。1944年,他被关进了德国纳粹分子设在波兰的奥斯威辛集中营,后来又被转移到德国 境内的布痕瓦尔德集中营,1948年返回匈牙利。凯尔泰斯曾在报社工作,并长期从事文学翻译工作,他的主要作品有小说《船夫日记》、《英国旗》、《惨 败》、《为一个未出生的孩子祈祷》等,曾荣获包括德国布兰登堡文学奖在内的多项国际文学奖。2002年,凯尔泰斯·伊姆莱获诺贝尔文学奖,获奖理由为“表 彰他对脆弱的个人在对抗强大的野蛮强权时痛苦经历的深刻刻画以及他独特的自传体文学风格”。凯尔泰斯于今年3月31日去世。

“沉默,不安,痛苦——或许,通过这些伟大的凯尔泰斯词语,我们能够对我们自己、我们的国家、世界和上帝获得某些新的理解……这个葬礼并不仅仅是为被送葬者举 办的,还是为送葬者,为我们举办的。”在诺贝尔文学奖获得者凯尔泰斯·伊姆莱的葬礼上,匈牙利作家艾斯特哈兹·彼得如是说。

沉默,不安,痛苦,这三个词恰是对凯尔泰斯——这位一生都以脆弱的个体抵抗强大的野蛮强权之人的生活写照。的确,这是一个不争的事实:面对一台强大、暴力、无所不及的专制机器,任何个体的反抗都会显得脆弱易伤,沉默无声,然而凯尔泰斯的勇敢是不放弃抵抗。

以少年时代在纳粹集中营的经历为素材创作的自传体小说、凯尔泰斯处女作《命运无常》里,他描写过一个这样的场景,少年主人公科维什的父亲第二天将去服劳役, 一位老邻居过来送行并语重心长地叮嘱说:“你要勇敢地低下头!”历史上,犹太民族长期忍受屈辱,屡遭迫害,之所以能够生存下来,就是因为他们敢于“低 头”。凯尔泰斯所讲的“低头”跟我们理解的并不一样,他们低头记住本民族的历史、文化和血脉传承,甚至像凯尔泰斯那样,低着头记住了自己个人的存在与命运 的丧失。

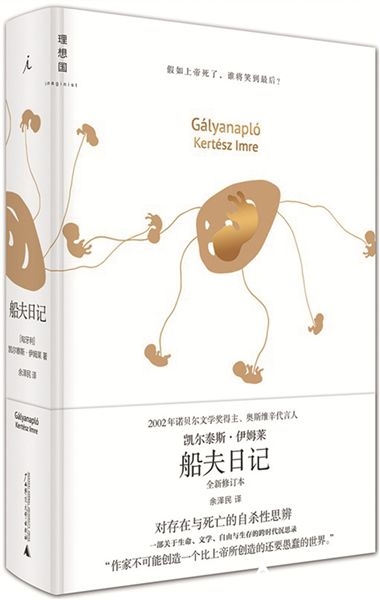

在《船夫日记》里,凯尔泰斯也写过一句令人琢磨的话:“生存,即屈从。”他所讲的“屈从”,绝不是简单 的卑屈与服从,不是逆来顺受,不是投降,只是不去做那种没有意义的、注定会从肉体到精神都会被消灭的无谓抗争。凯尔泰斯式的“屈从”,是低头保持沉默,保 持喑哑,不安地挣扎,痛苦地记录,不与极权为伍,不做独裁者的同谋。他以这种方式存活下来,在存活的过程中他保持自己的独立、自己的存在,就像一个独立于 人类之外的旁观者和见证者。

在中篇小说《英国旗》里,他讲述了一系列反抗的故事。在强权之下,凯尔泰斯选择坚守底线沉默地抵抗,通过思考和写作维持自己有尊严的精神性生存。

奥斯维辛之后,作家该怎么写作?为什么写作,为谁而写?对于文学,我能做什么?凯尔泰斯从一开始写作就扪心自问,那时他刚刚30岁出头,从那之后他抱着这串 问题写了半个世纪,写到诺奖及之后。他说他每构思一部作品,每写一行字,都会想到奥斯维辛,成为了“奥斯维辛的代言人”。奥斯维辛是他思考的出发点,尽管 在他获得诺奖之前,他的近10部书在自己国家里的平均销量还不足千册。

“大屠杀从来无法用过去时态表现。”准确 地讲,这句话的意思不是说讲述大屠杀的故事不能用过去时,而是思考它不能用过去时,要用现代时,甚至未来时。凯尔泰斯早在20年前就提醒:“我们不要忘 记,奥斯维辛根本不是由于奥斯维辛的过去而被废除的,而是因为军事格局的转变;奥斯维辛之后,什么都没有发生,我们并未因谴责了奥斯维辛而得以生存。”

有年夏天,我去德国柏林与他约会,并带去了我翻译的四本书——《命运无常》、《英国旗》、《船夫日记》和《另一个人》。会面地点是凯宾斯基酒店的大堂咖啡 馆,之前在电话里,作家夫人马格达女士告诉我说,她丈夫很忙,只能跟我会面一个小时。见面后我们聊得甚欢,我告诉老人,他的书在中国找到了读者,尤其是 《英国旗》和《船夫日记》;另外,我还给老人带去一本在北京一家小书店里淘到的盗版《英国旗》,封面上的作家签名没有烫金,扉页纸上没有作家出版社名称的 水印,不过老人听完我的解释后并没有生气,而是表现出惊喜,他说,想不到居然有人还会盗版他的书!

先喝了一杯咖 啡,又干了一瓶白葡萄酒,之后,谈兴不减的老人问我说:“我可不可以请您共进午餐?”就这样,我们一直谈了4个多小时,直到马格达女士提醒他:记者已在家 门口等他很久……我很想请老人在中文版书上签名,但注意到他的手因患帕金森氏症而微微地颤抖,因此犹豫着不忍心开口。没想到,老人从桌上拿起中文版的《船 夫日记》递给我,希望我能用中文在上面给他留一句话。我写了一句:“感谢您为包括我们中国人在内的人类的堕落作证。”

当我把这句话译给他听后,老人连连点头说:“写得好。”然后不等我开口,就从咖啡桌上拿起中文版的《另一个人》,翻到扉页,用颤抖的手握紧笔,困难地写下一 句感谢的话。又聊了一会儿,他好像想起了什么,重又将放到桌上了的《另一个人》拿起来,再次翻开,补写上我们会面的日期和地点。这个细节让我感动至今。不 久前,当我得知这位86岁的老人病逝后,有记者问我:作为凯尔泰斯的中文译者,对凯尔泰斯去世的内心感受。我如实回答:“孤独。”因为,以后我再翻译他的 作品时,再不可能问他了。当然,凯尔泰斯于我并不仅是简单的作者与译者的关系,我还将他视为自己的精神导师,是他用作品教会了我:精神生活也可以是真实的 生存。

凯尔泰斯的葬礼于4月22日下午在布达佩斯八区的国家公墓高规格举行。去了现任及曾任的两位总理、文化界 名人、老人的生前好友等。尽管灵堂内站满了应邀出席的送葬者,但在灵堂外面,等待送灵的人稀稀落落只有百人,少得令人心痛,毕竟死者是第一位获得诺贝尔文 学奖的匈牙利作家,也是历史上14位获得诺奖的匈牙利人中唯一一位以匈牙利国籍获奖的人,而且,他还是匈牙利政府颁发的两枚最高国家奖章——圣伊什特万十 字勋章和科舒特奖章的得主……可即便如此,老人还是孤独的,似乎名誉和喧嚣都与他无关。对凯尔泰斯来说,再多的光环都难以使他的作品流行,无法使他成为明 星作家,不可能找回他失落的命运,也不会改变他的“见证人”身份。自从他开始写作,他就选择并且适应了孤独,不仅独立于人群之外,且做自己身外的“另一个 人”,冷静地观察并记录历史,做人类堕落的见证人。

50年前第一个为《命运无常》写评论、同为犹太裔作家的施皮洛·久尔吉在葬礼上说:“在看上去令人绝望的几十年里,凯尔泰斯·伊姆莱是我认识的一个最自由的人。”

(实习编辑:郑娜)