著名艺术家丁正耕在故乡重温幼年时谋生的手艺之编稀眼背兜。

著名艺术家丁正耕在故乡尧坝场口四十三年前挑过担子的铁匠铺重温幼年时谋生的手艺之打锄头。

当人类的语言消失的时候,音乐就出现了。

我坐在京都的西面的高楼上端。在可以任意用手去抓拿红云与白云的阳光下面。一阵浑厚的低吟由远方轻细着传来,没有理由让我怀疑这乐音对生命的洞穿力。这亦如有一种诗,依旧有力量在夜深人静的时候能将我从睡的梦中惊醒一样。 这,就是我那南边的长江之滨的那个《野马头》。

常常,在我因人生而感厌倦与精神贫乏的时候,我总是关掉所有的灯光,闭好所有的门窗,尽量不让一丝光和一点声从房外挤进来。每当此时,我就想起了音乐,想起了柴可夫斯基在1801-1804年间的钢琴曲,或者是肖邦亦或海顿亦或帕斯捷尔纳克。前者想从烦躁的思想中获得宁静,后者是在夜暗中寻找样和。

琴趣——老丁在故乡看光音第一次吹口琴

就在此样的氛围和时刻中,我的手指头只轻轻的碰了一下堆在京都的岳各庄桥东南的《中国财经报》临时宿舍房角书架上的积满尘埃的书,就从那灰中散飞出一片金属的声音来。我知道,那些隐藏在角落里的而被世人们早已遗忘了的书们,已惯于在冷落与指责中寻找自己的位置。由于时间的缘故,它们早已深知,保存就是价值这个道理。因此,当我的手指一碰,就叮当着如啼叫的幼婴洒下来,从尘埃中分散出阳光与黄金般的硬币,它们打在我的心上,压在我的脚上,让我无法做出逃离的准备。

无论高低贵贱生命都是一条船

滩吼浪啸波光潋滟各有各的航程

但总有一个船埠等你到天荒地老

总有一个码头让你怀念终生

这样的诗,在金币之外,紧紧地抓住我,使我不得不回到那长长的纤道。

因为这些音符非常忠实于我们所想要的旋律,所以,对于一个想在暗夜中聆听美妙乐音的人,总是会萌出怀想或幻象。在风灯和桅间,我时时都看见一群赤条条的汉子在地上爬行。而在他们身后的带着血的脚印中,总有一些妇女发疯似地

搂着那些残纤入睡

背着那些残纤漂流

而那些脚蹬石头手抓沙的汉子们,又知不知道,那些因他们而成为残纤

被七月 烤过

被数九 冻过

被汗 咬过

被水 泡过

被逼成刀锋

把礁石砍过

的纤们,在

残了

断了

还可以燃一把火

后,已成为江岸之上翘首远望者们心中的火炬。这是一种溶声音、画面和暗示为一体的自然之音,能使人们很容易想到俄罗斯人列宾的《伏尔加纤夫》和那首同名曲来。

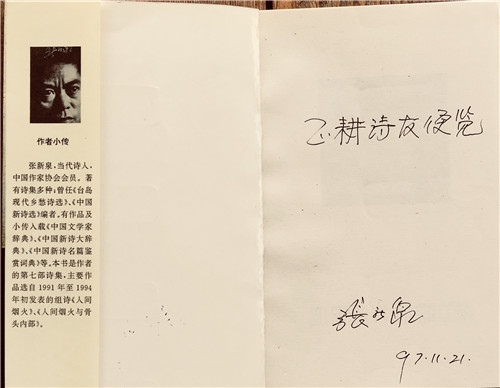

著名诗人张新泉先生1997年时的手迹

诗人张新泉1997年时赠给笔者的三本诗集之获1998年鲁迅文学奖的《鸟落民间》

商业在城市的运作与机器在乡村的推进,语言在民谣之中消失的悲哀现实,使黄色皮肤的诗人们失却了对诗的仰视。大骂与痛恨之后,人们还是放下了手中的锐物。尽管世人都说我们在机器中学会了歌唱,尽管人人都说我们自己不想在机器中歌唱。但是,一旦语言迫使我们要作出属于音乐的旋律来时,手中的尖细物都写在了有五指山画面的一张纸上。每到此刻,只有一个人的诗能使我怀想。那是脚踏清波的庄子或者是他影子的弟弟。我听到一种声音从纤道上缓缓过来,西服遮住了肩上的纤痕,坐在一个剧场的角落,大大的眼,粗壮的身,打过铁的手坚硬而有力,那比铁钳更直的手指一屈,就抓在了弓的把上,只轻闭上眼,任意一抖,一阵低音就从大提琴中滑落出来,盖住生铁在炉火中被燃得通红时的呻吟。那是一个铁匠用铁锤击打在砧板上的动作。我还听到一个坐在有诗的屋里的人,操着男低音问我“你现在还读诗吗”时比大提琴更浑厚的声音。那刻,我抑制住眼中的泪水,任其洪钟般的声音穿透我。我知道,这种声音是在对一个时代中民族的切肤的问候。我们钟爱的东西不仅被平民忘却了,而且正在一天天被操作者们遗弃。本来,我想说我为写一首名叫《恶蹈》的有二万零八百六十四行的纯抒情诗而使右眼几乎失明的经历。我能告诉你我为诗歌而独自一人寡居北京,每次旅行回来都随着慌乱的人流,跌落到我的蜷宿的陋所不能,我知道,世上许多事,是只能靠自己解决的,诗歌也一样。就是那天,我从充满灵气与绿色的南方回来,才在飞舞着尘埃的金币中,指头无意地放在了你的弦上,然后就听见另一阵笛声清纯地响了起来:

从青青的竹子 到

褐黄的纤索

你说 我像不像一首歌

你的声音是歌,是生命之歌。

歌声已经很少了。尤如语言要失去了,才会有音乐一样。

一个打过铁多年,拉过纤多年的低音者,不知是不是某种尘世的缘故,使我总在相隔的世界中,把你拿出来复读。而每当此刻,我就想你应该是狄恩或波普的兄弟。因为你总想依恋日常的生活,把人们在都市和社会所经历的“日常生活”变成带有艺术尊严的作品,并时常保持你感情的中立。且你还用粗犷而自信的笔记录自发的、未加修饰的冲动情感,而就是这些情感,使你变得更加厚沉与明净。

丁正耕绘画创作《故园系列》中赤水河河道上船工们熟知的码头之丁山对面的陈小荣家

丁正耕绘画创作《故园系列》中赤水河河道上船工们熟知的码头之庄斗湾

丁正耕绘画创作《故园系列》中赤水河河道上船工们熟知的码头之先市希望滩

黑夜依旧在日月的运转中运转着,我浮想联翩。在我独坐高空的阳光下,我看见皇城下有许多垃圾在排队列伍,而

只有那个来自乡间的疯女人

和那个来自江边小镇的老妇

才说 你不是一堆黄土

你是一条船

白天,在京都的高楼上,我看见了南方的河流上的船,和那个在《清明节·纤夫墓前》的老妇,她久蹲在一个早已无人问津的《野码头》上,看着远远漂逝的《野水》,紧盯着晃动火光的幡,飘着,遥上重天。

1997年12月16日于中国财经报宿舍2018年10月25日录于京北。

【注:该文是作者在1997年《中国财经报》工作期间,受派于重庆了解刚成立直辖市后财政系统的工作转改情况后,又到贵州调查习酒老总陈星国用手枪自杀案、泸州黄洪友金融诈骗案、长江上游拟开发众多梯级小型水电站等。回京后并写有报告和见报稿《枪声留下迷·习酒老总为何自杀》、《疯狂的黄豆芽》、《红岩作者之一杨益言不是地下党》等文发表也获得全国数百家媒体转发。就是此次在成都期间,计划抽空拜访老师兼老友诗人张新泉,因时间故,只在他己调任的《星星》诗刊办公室中由省财政厅的一个同志陪着我给他聊了十多分钟,他始终如一的男低音的声音具有极强的穿透力。回到北京后的一个太阳天,突然放在墙角上的一堆书居然倒了下来,在我脚前的竞是张新泉从宜宾调成都四川文艺出版社后出版的他的诗集《野水》。因为了解纤夫生活的自己与诗中描述纤道的原因,想到此次奉命外调所见的一切无益于人性人道、过河拆桥、窝里斗、毁自然生态的情景与一个人原本该要的生存空间被逐一吞蚀和一个诗人的使命,写了这篇散文发表在《中国音乐生活报》上。今天,由刘润帮我录入并配了图由北京文艺再次发表,是为了纪念这个时代中,依然想渴望美好的人们。文中引用的诗均为张新泉诗集《野水》中作品。】

(编辑:王怡婷)