天地间最健全的心眼,只是孩子们的所有物。

孩子们的颜色

顾城说:在一片死灰中,走过两个孩子,一个鲜红,一个淡绿。在成人世界的黑暗中,孩子会看到什么颜色?

七十年前,有这样一群孩子,他们没有父母的陪伴,他们失去社会的保护,被囚禁、被虐待、被欺辱,饱受摧残,直到折磨致死。他们的囚禁地叫做纳粹集中营,他们是犹太人的孩子。

1942年,在纳粹的驱赶下,大批犹太人被迫离开他们的家园,交出个人全部的财产和房门的钥匙,被像牲口一样运送到集中营内,一夜间,他们变得一无所有,面前只剩下地狱般的生活。

他们从早到晚要从事重体力的劳动,而且长期食不果腹,衣衫褴褛。相比起肉体的痛苦,精神上的折磨更让人无法忍受。

由于分批迁移,家庭通常被强行拆分,无数母子失散,夫妻分离,更有数不清的孩子被登记成孤儿,送到特莱津集中营。

在捷克的特莱津集中营里,孩子们只有编号,没有人倾听他们的故事,没有人关心他们的生死,他们似乎注定无声地忍受着一切。

但在事实上,这群身处地狱的小天使,早已用自己的方式,在这个不能长久停留的世上,留下了有关幸福与爱的标记。

1945年8月底的一天,二战刚刚结束,集中营里幸存下来管理员,提着一个巨大的手提箱,来到了布拉格的犹太人社区中心。

箱子里有4500张画,它们来自集中营里的孩子们。在这每一张画上都有孩子自己的名字。

它们被作为纳粹的罪证,公布于世,大白天下。人们将这些画加以整理,出版成集,取名为《像自由一样美丽》。

通过这些稚嫩的画作,我们依然可以听到那些童声,在死亡诅咒下,仍歌唱幸福。在对自由的无尽向往中,飞向缥缈的天国。

1944年,哈娜被送到奥斯维辛集中营,被杀害时,未满13岁。

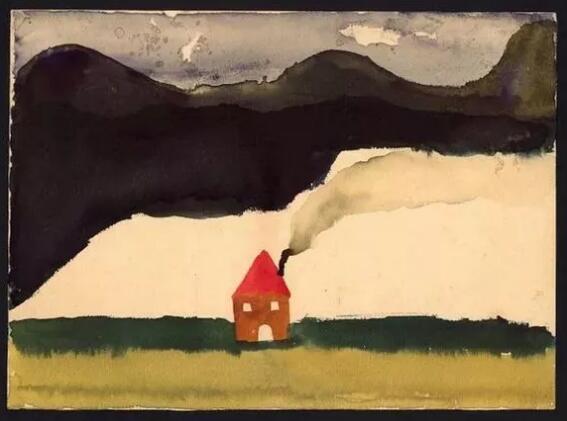

哈娜·科赫诺娃《特莱津的房子》,画面一分为二,黑暗笼罩下,最鲜艳的地方,是家之所在。

1943年,12岁半的海伦娜,被送往奥斯维辛集中营,再也没有回来。

海伦娜·曼德洛娃《夜空》,拥挤的牢笼外,有金色的星星,张着巴掌似的手,给黑夜涂上温暖的光。

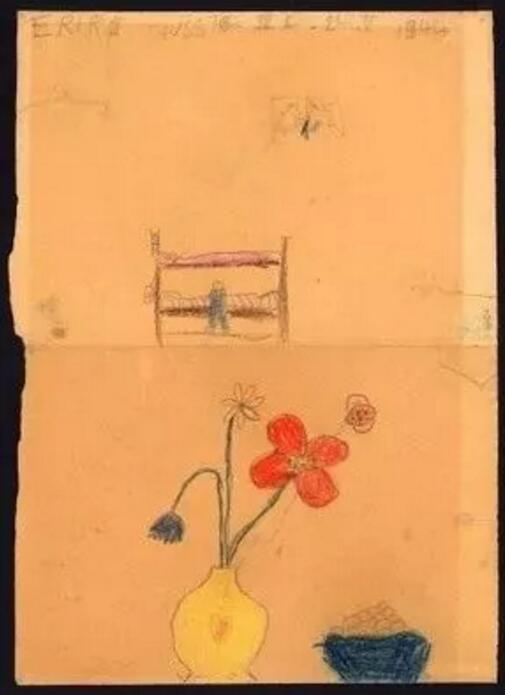

在距埃丽卡10岁生日,还有12天的时候,她被杀害在奥斯维辛集中营。

埃丽卡·陶西戈娃《有着架子床的房间》,房间如果有花就好了,那胖乎乎的蜜蜂,会在大红色的花瓣里,哼着香甜的歌。

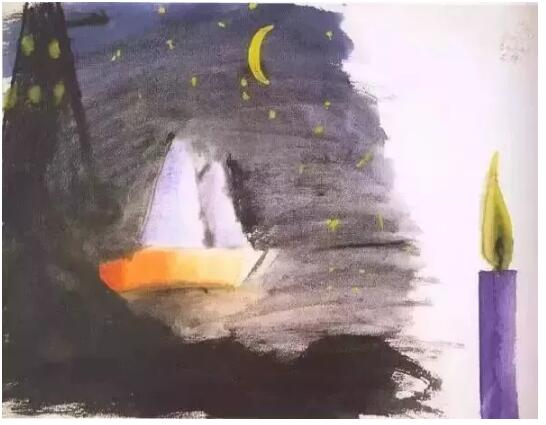

莉莉在集中营里下落不明,至今已查不到有关她的资料。

莉莉·博巴肖娃《帆船》,在梦里许个愿望,乘上会发光的白帆船,在月亮里起航,驶向海的深处,自由而安详。

被遣送到特莱津时,多娃才6岁半。在完成这张画不久后,她被送到奥斯维辛集中营杀害,只有9岁。

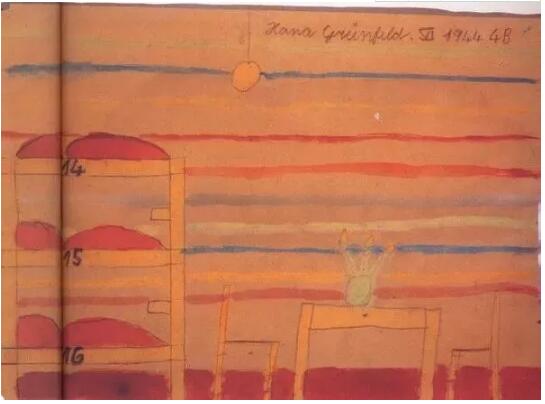

哈娜·格龙费尔多娃《特莱津的住处》,开了电灯,点了蜡烛,屋子里就是温馨的,像彩虹穿过的地方

鲁特13岁时,在奥斯维辛集中营,被关进毒气室里杀害。

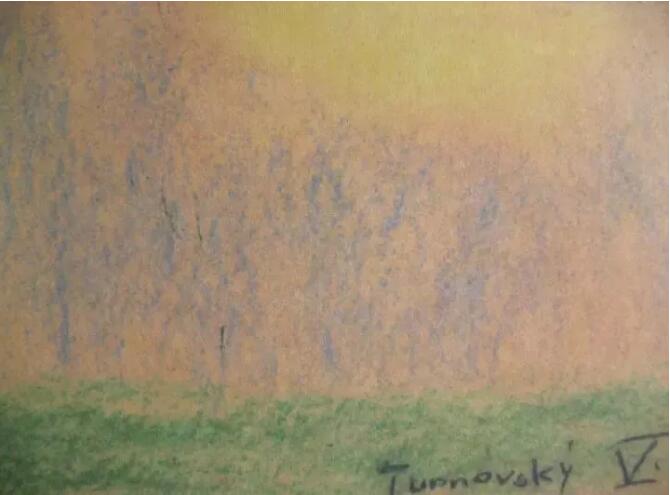

鲁特·萨赫苔洛娃《特莱津》,太阳在高墙,墙里和墙外是两个世界,却有一样的光。

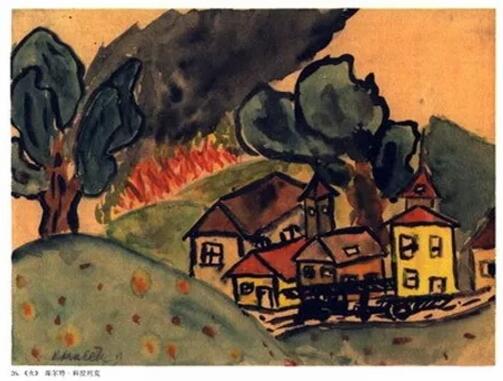

这些画大都围绕着特莱津集中营,真实地记录下了孩子们所见所想。在孩子们的笔下,特莱津里的建筑物,往往透着阴森恐怖的气息。它注定满载罪恶,戕害纯洁。

这座臭名昭著的集中营,在一个被改建过的废弃小镇里,当年被硬生生地塞进了几十万的犹太人。与防御墙相隔一条河的地方,建起来的堡垒就是地狱所在。

特莱津集中营在二战期间,这里共关押过10000多名未成年孩子,最终幸存下来的仅有100多位,以及4500幅画。

事实上,这些画能被创作并保存下来,有一个人在其中起着至关重要的作用。她就是孩子们在集中营的美术老师,一位叫弗利德的艺术家。

为了掩盖种族屠杀的罪行,纳粹将大量的政治、科学、艺术家,同孩子们一同关押,对外制造出“模范集中营”的假象。但这也为处于黑暗中的孩子们,送来一缕希望的光亮。

大人们利用生命最后的长度,努力扩宽着孩子们的视野。他们偷偷利用休息的时间,躲避纳粹耳目的监控,教孩子们学习文化知识,向他们播种生命的希望,弗利德就是其中之一。

她放弃了可以出逃机会,选择和集中营的孩子们在一起,他们开始一起画画,自己办杂志。

由于集中营里纸笔缺乏,孩子们没有修改的条件,初稿往往就是终稿。他们尽可能地利用各种材料,进行绘画创作。

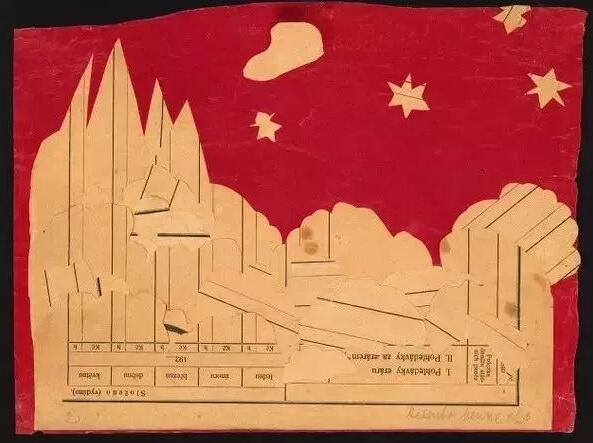

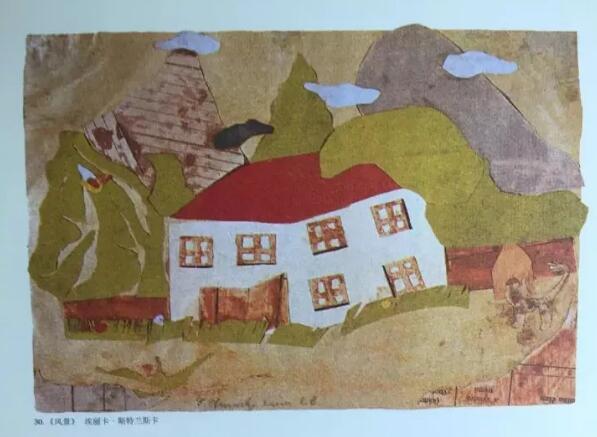

有时,他们找不到彩纸,就把废弃的表格纸收集起来,先剪后染,拼出剪贴画。孩子们在弗利德的帮助下进步飞快,他们甚至能在下水困难的纸上,画出水彩的感觉。

弗利德对孩子们说:“你要用光明来定义黑暗,用黑暗来定义光明。”从孩子们画中不难看出,这群处于黑暗中的孩子,在憧憬希望的大人那里,汲取了寻找光明的力量。

在大家的共同努力下,他们一共“出版”了将近800页的《先锋杂志》,书中除了孩子们的画外,还保存着孩子们写的诗。

其中有一位小诗人,名叫哈努什·哈申布尔克,在他的《画》中这么写道:

“这里唯有小小的云朵、梦想,

还有被死亡诅咒的围墙。

这不是世界,这只是画的屏障。

一个色彩的嘉年华会,

一个太阳和宝石的世界。

这是伟大的太阳,

太阳宇宙和苦涩的美,

苦涩、令人害怕的图像。”

你们特莱津的画家们,

你们要把窗户敞开,

面对世界,漂浮在

你们田园诗的云朵的背景上:

有一天,你可能跌入痛苦的口子里。

要挣脱那通向深渊的轨道,

要活着,在黑暗中,仍然创造!

多丽丝·维塞洛娃《逾越节聚会》

大家团聚在一起,庆祝犹太族的传统节日,对痛吻他们的命运,报之以高歌,在纳粹的铁蹄下,他们并没有忘记自己是谁。

但那一天还是到来了,1944年9月,弗利德和丈夫被遣送离开。临行前,她做的最后一件事情,就是和管理员一起,将孩子们的所有画作小心地包好,抬上阁楼,藏在一个安全的地方。

1944年10月9日,1550名囚徒,被装上运牲畜的闷罐车送走,两天以后的中午,到达奥斯维辛。第二天一早,他们被送入毒气室。其中就有46岁的女艺术家,弗利德·迪克·布朗德斯。

所幸的是,弗利德用生命换来的画作,绝大数都得到了完好的保存。如今在犹太人博物馆里,仍能看到孩子们真迹的展出,它们被称为“人类文化皇冠上的钻石”,纯洁剔透,熠熠不朽。

而那些画作的主人,绝大多数被送往奥斯维辛,谋杀在纳粹的毒气室里。临行前,大人们不忍以实情相告,对他们说列车通往回家的方向。

毫不知情的孩子们,兴奋地向同伴讲述和炫耀,想象回家后一切照常的生活,却不知等待他们的是残忍的杀戮。

奥斯维辛集中营遇难者的眼镜

如果身处地狱,是孩子们无法改变的命运,那么至少到死,他们都一直面朝阳光。

一生挚爱孩子的丰子恺说:天地间最健全的心眼,只是孩子们的所有物,世间事物的真相,只有孩子们能最明确、最完全地见到。

然而很多时候,孩子们却无法把见到的说出来,他们的声音湮没在庞杂的成人话语中。他们难以表达,难以被听到。于是,他们只好扮演起观看者的角色,沉默地将一切看到眼里,成人的所作所为将会向孩子们示范未来应该如何应对这个世界。

无论世间如何光怪陆离,都不该让失落判断能力,成为伤痛退潮后的代价。成年人的犹疑和脆弱,会换来孩子的亦步亦趋。为了孩子们的色彩,我们没有沉溺的余地。用黑色的眼睛去寻找光明,将是黑夜中最实际的勇气。

(编辑:杨晶)