对于许多人来说,文森特·梵高(1853—1890)完美诠释了什么是疯狂的天才艺术家。他因精神失常,割掉了自己的耳朵,本身就充满了传奇色彩,并助长了认为他如同荒野孤魂的观点——原始的冲动驱使着他,不可名状的恶魔纠缠着他。

文森特的一生的确过得很艰难。对世俗的憎恶,造就了他无可复制的艺术语言,却也使他疏远了亲朋好友。频繁的精神崩溃困扰着他生命的最后几年,其中有情感问题的影响,但更有可能是因为癫痫病发作,或许年轻时染上的性病余威犹在,也加重了这种情况。三十七岁时,由于作品不被认可,长期与成功无缘,文森特的精神到了崩溃的边缘,最终持枪自残,不治而亡。

但当我们回看《梵高手稿》中那些写给家人和朋友的书信时,看到的却更多是一个天才对艺术的执着、对周遭风景的沉醉、对绘画技法的不断推敲,是一个再正常不过的人——至少看起来如此——琐碎的生活和内心丰富的情感。

3月30日,是文森特·梵高的诞辰。对一个已然被后世称之为“疯者”的艺术家,也许我们更应该从一个稀松平常的角度去看待他,正如他自己在信中所言:“就算身处困境,人生灰暗,我也不愿意、也不应该被看成是一个不幸的人。”

今天的文章摘选自《梵高手稿》,除特意署名之外,收信人皆为其弟弟提奥。这些书信更为公正地诠释了他作品中的热情和愉悦,也纠正了他在大众眼中长久以来的“疯狂”形象。

01

1875-1888

文森特·梵高直到二十五六岁时才找到他的人生使命——成为一名艺术家。此前,他涉足过艺术品买卖,还做过老师和各类神职。但即便是早期的信件,也能揭示出某些贯穿他一生的个性特征。

我们还能在他最早期的书信中,看到他和弟弟提奥之间的情谊。自从宣布成为艺术家之后,梵高几乎完全仰赖提奥对他的忠实支持。这份兄弟情谊,是梵高一生中意义最为重大的亲情关系,是他情感、思想和经济上的支柱,其重要程度无以复加。

[ 1877年4月16日,埃滕 ]

天色已晚。今天下午出去散步了,因为我觉得必须出去透透气,先去了大教堂,然后是新教堂,之后又登上了堤坝,那儿有很多风车,沿着铁路走,从很远就可以看到它们。这独特的风景和环境意境深远,似乎在对我说·:“打起精神,不要害怕。”

[ 1880年9月24日,奎姆 ]

如你所见,我疯狂地工作,但是目前还没有什么令人满意的成果。我希望这些荆棘最终可以开出白色的花,那样的话,这些痛苦的挣扎就像是分娩中的阵痛,痛苦之后会有欢乐的结果。

尽管已经困难重重,每天都有新麻烦冒出来,我简直不能用言语表达,可以重新拿起画笔,我有多么开心。很久以来我都很焦虑,以前总觉得重新拿起画笔是不可能的,已经超出我的能力范围。但是现在,我已经意识到我的脆弱和痛苦建立在很多事情上,我已经恢复了内心的平静,精力也一天天在恢复。

博里纳日的煤矿

[ 1882年6月,拉帕德 ]

艺术是善妒的情人,需要我们投入所有的时间与精力。可一旦我们真的全心投入了,她却转身而去,唯留追求者的苦涩,除此之外,我一无所获。

好吧,我能做的,只有不断地尝试,战斗不息。

[ 1882年7月21日 ]

我今天试着画了一个摇篮,用了一点彩色高光。上次寄给你的草地风景,我又画了一遍。

我讨厌我的手太苍白了,但是我又能怎么样呢?

我也想再去户外创作,比起担心不能出去,我更担心不能再拿起画笔。艺术是善妒的情人,她不允许我的一点小病凌驾于她之上。那我就让她为所欲为吧。我希望很快就能寄给你一些不错的画作了。

像我这样的人,没有权利生病。 你必须理解我的艺术观念。人必须要经过长期艰苦的努力,才有可能触碰到艺术的本质。我渴望的和我追求的虽难以企及,但并不是我好高骛远。

我只是想画出能够打动观者的画,无论是画人像还是画风景,我所要表达的,并不是无病呻吟的忧郁,而是发自内心的哀鸣。

简而言之,我希望人们这样评价我:这个人深刻而敏感。不要在意那所谓的粗鲁吧,你懂的,或许正是它成就了我呢。

谈论这些听起来有些夸夸其谈,但这正是我想要倾尽一生精力要做的事。

在大多数人眼里,我是怎样的人呢?无足轻重、古怪,还是格格不入?一个现在没有社会地位的人,总之就是一个低到尘埃里的人。

倘若一切果真如此,那我愿用我的作品来表达一个怪人、一个无名之辈内心的所思所念。

这一切更多基于爱而非怒,更多基于平静而非激情,这就是我的理想抱负。虽然麻烦缠身,但我的内心是宁静的,纯净而和谐,宛如乐曲。在这破旧不堪的小屋,在这肮脏无比的角落,我能看到油画或素描。就像被一种无法遏制的冲动所驱使,我的灵魂朝那个方向飞去。

这种感觉日益强烈,杂事越多被抛开,就越是如此,我眼中的画面就变得越清晰。艺术需要不顾一切的执着和持久的观察。所谓执着,不仅仅是要身体力行,更要在别人说三道四的时候坚持己见。

因为我现在对艺术和生活有了广博而自由的理解,而生活的本质就是艺术。若是有人要拔苗助长,艺术就变得虚假而刺目。我觉得,很多现代绘画作品有着以前的大师作品中所未见的独特吸引力。

我希望,除了今天画的这幅,我还要把摇篮这个题材画上一百遍甚至更多,我就是这么执着!

[ 1883年3月11日 ]

我常常觉得自己无比富有,当然不是指金钱方面(尽管我现在贫穷,但也许不会一直如此),而是我有幸找到了自己的事业,可以为之投入全部身心和灵魂,而这份职业又能给予我启发,赋予我生命的意义。

我的心情是多变的,这不用多说,但是一般来说,我能保持内心的宁静。我对艺术有着强烈的信仰,坚信艺术如激流,能将人带到极乐之境,不过,人本身也需要付出努力。我想不论怎样,一个人找到他自己的事业,真是莫大的福泽,我怎能觉得自己不幸呢?

我的意思是,就算身处困境,人生灰暗,我也不愿意、也不应该被看成是一个不幸的人。

[ 1883年4月 ]

谢谢你美好的生日祝福。生日那天我相当高兴,因为我找到了一个极佳的挖掘者当模特。

请你放心,工作越来越让我感到愉悦,或者可以这么说,更多是一种工作带来的内心的慰藉。这让我想起你,正是有了你的帮助,我才得以工作。没有不可逾越的障碍,没有任何的绳索桎梏。有时候,困难也是一种激励。现在是再加把劲的时候了。我的理想是画更多的模特。在寒冷的天气里,在失业中,在需要帮助时,画室可以成为穷苦人的某种庇护天堂。他们知道画室有温暖的壁炉,有吃有喝,而且还能挣一点小钱。现在规模尚小,但是我希望人数会增加。

女性石膏像(Plaster Figure of a Female)

[ 1883年11月 ]

有时候,我会考虑要不要成为一个思想者,但是我逐渐意识到,我并非天生擅长思索。不幸的是,出于偏见,大家却认为一个想把每件事情都思考清楚的人是不现实的,把他看成是白日做梦。这个偏见在社会中被广泛地推崇,所以我常常碰壁,因为我渴望交流,不能满足于自言自语。

我一点也不反对思考,只要我可以同时画画就好。

我对生命的规划是,尽我所能地创作更多的素描和油画,那么当生命结束的时候,我希望可以带着渴望、爱与深思回看往事:哦,我本可以创作的画啊!但是这并不排除尽力做到所有可能之事,如果你愿意这么想的话。你会反对我这么做吗?出于对我或对你自己的考虑?

提奥,我郑重声明,我宁愿思考四肢和头部如何安置在躯体上,也不愿意去计较我自己算不算个艺术家,更别说是优秀还是拙劣的艺术家。我想到你,你宁愿去想飘着灰色云彩的天空和泥泞乡村笼罩的金色边缘,也不愿将自己置于烦人的问题之中吧。

[ 1884年4月初 ]

这个月我完成了这些幅本该4月就寄给你的画:冬季的花园,剪枝的桦树,杨树道,还有翠鸟。

翠鸟(The Kingfisher)

[ 1884年8月初 ]

等你来我这儿的时候,你会发现所有的农民都在忙着犁地、播种大爪草,不过也许那时候播种季就要结束了。我在麦茬地里看到了很美的夕阳。

[ 1884年10月 ]

我最近画了一幅相当大的作品,内容是秋天金黄的杨树林道,斑斑驳驳的阳光洒在地面的落叶上,和树干长长的剪影交错在一起。在路的尽头,有一个小小的农舍,阳光照耀的秋叶之上是湛蓝的天空。我认为花一年的时间大量、不间断地画画,我就可以改变自己的风格和色调了,我希望我能变得深沉而非明亮。

[ 约1885年4月5日 ]

近来发生的这一切(提奥和梵高的父亲去世一事)仍使我无法释怀,我靠着画画熬过了两个礼拜。这儿有两幅草稿,一个男人头像和一幅有缎英花的静物,跟以前你拿走的那幅风格一样。静物的前景是爸爸的烟斗和烟袋。如果你想留着它,就留下吧。

[ 1885年12月28日 ]

钴蓝是神圣的颜色,没有什么比把事物周围环绕布置上碧蓝的天空更美好的事了。胭脂红是红酒的颜色,也和红酒一样温暖而活跃。

祖母绿也非常美,如果不去用这些颜色,那真是亏了。当然还有铬黄色。

男人头像(可能为提奥),Head of a Man [Possibly Theo Van Gogh]

[ 1887年夏 ]

我对结婚生子的渴望已经消退了,有时候会因在这个年纪就有此心态而感到一丝悲凉,我才三十五岁,本该有完全不一样的感受。

有时候我觉得自己老了,虚弱了,但我还未深陷于爱情,以至不再对绘画有激情。成功需要抱负,而所谓的抱负在我看来却如此荒诞。未来怎样我尚不知晓,但是最重要的是,我想减轻你的负担——以后并非绝无可能——我希望有一天你可以自信地去展示我的作品而无须妥协。到时我想搬去南方,远离所有这些我厌恶的画家。

阿根森公园的情侣(Couples in the Voyer d'Argenson Park ):阿根森公园位于法国塞纳河畔阿涅勒(Asnières-sur-Seine)

02

1888

1887年秋天,由于对巴黎社交生活的厌倦,以及与提奥同居而导致的关系紧张,梵高打算移居到法国南部。1888年2月,他来到位于普罗旺斯的阿尔勒镇,随即被这里如画般的风景和形形色色的当地人所吸引,他立刻游说同为艺术家的友人埃米尔·伯纳德和保罗·高更来此与他为伴。

梵高一头扎进工作中,尽管其后几年他备受密斯托拉风的折磨,但乡村生活为他带来了无穷的灵感,梵高进入了创作的高产期,除了几次中断,这种创作状态一直持续到了他去世前。

那年秋天,他有一段时间紧张而疲惫不堪,所以狂热的创作有所减缓。但是他还在坚持写生创作,被迫休息的时候,也竭尽所能去画他的卧室。10月底,身体欠佳的高更,在梵高和其他人的劝说下,最终到达阿尔勒。

高更仅仅在阿尔勒待了九周,在这段时间,尽管有很多战友般的情谊,他们两个还是争吵不休。圣诞节前夕的争吵,最终激怒了梵高,导致他割下了自己的一只耳朵。后来,梵高入院接受治疗,精神受到重创的高更离开了阿尔勒。

[ 约1888年6月4日 ]

现在,我是在地中海边上的桑泰斯-马里耶德拉海湾给你写信。地中海就如同鲭鱼的颜色一样。我之所以这样比喻,是因为海的颜色瞬息万变,甚至无法确定是不是蓝色,或许下一秒瞬息万变的光线,又为它添了一丝粉色或者灰色。有天晚上,我沿着海边一个无人的沙滩散步。那里不算热闹,但也不凄凉,只是美。深蓝色的天空中点缀着比基础钴蓝色还深的蓝色云朵,其他则是蓝和奶白混合的颜色。在深邃的蓝色中群星闪烁,淡绿色的、黄色的、白色的、粉色的,比家乡甚至巴黎的星空更明亮,更令人赞叹,更像宝石——像蛋白石、绿宝石、天青石、红宝石和蓝宝石。海是深深的群青色——海滨在我看来是紫色和赤褐色的色调,而沙丘(大约有五米高)上的灌木则是普鲁士蓝的。

桑泰斯-马里耶德拉-梅附近的海景(Seascape near Saintes-Maries-de-la-Mer)

[ 约1888年6月22日,妹妹 ]

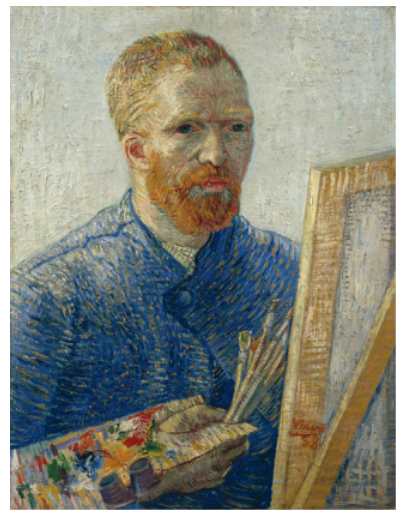

现在我要描写一下自己,看看是不是能把自己的肖像描述出来。首先,我想说,在我看来,同一个人也能为风格迥异的肖像画提供素材。以下是我对自己对镜自画像的一点评论,这幅肖像现在在提奥那里。

略带粉色的灰色脸庞,绿色的眼睛,灰烬一样颜色的头发,前额有皱纹,嘴唇四周的僵硬胡子是火红色的,看着凌乱而哀伤,但嘴唇是饱满的,身着蓝色粗麻罩衣,手里拿着调色盘,上面有柠檬黄、朱红、铬绿、钴蓝,就是除了胡子的橙色之外的所有色彩。人物站在灰白的墙前。你或许会说这有点像凡·伊登 书里描绘的死神的脸——也不错,不管怎样就是这样一个人物——画自己并非易事;无论如何,都不同于照片。你知道吧,这一点就是我所理解的印象派最独特的地方:它不平淡乏味,你所要寻找的相似比摄影师追求的那种真实更深刻。现在,我的相貌看起来跟那幅肖像有了很大差别,因为现在我没有头发,也没有胡子,都已经剃掉了。我的脸从有些绿色的灰粉色变成了灰橙色,蓝色外套也变成了白色,我总是满身灰尘,像个刺猬一样插满杆子、画架、画布和其他装备。只有绿色的眼睛依旧,另一个跟肖像画里一样的颜色就是黄色的草帽,我戴着它像个走四方的农场劳力,还有一个黝黑的小烟斗。

一个画家的自画像(Self-Portrait as an Artist )

[ 1888年8月6日 ]

今晚煤气灯点亮后,我可能就要开始画我住的这个咖啡馆内部了。

在这里被称作“夜间咖啡馆”(这种咖啡馆在这个地区很普遍),通宵营业。那些“夜行客”没有钱投宿或者醉得太厉害而被拒绝的时候,可以在这儿挨一晚。对我们这样的人来说,所有这些——家庭、故乡——或许在幻想中比在现实中更有吸引力,我们在现实中没有家庭和故乡,也过得不错。我总觉得自己像个旅行者,要去向某地,朝着某个终点。若我能感知到这个地方,这个现实中不存在的终点,那么对我来说似乎更加合理,也更真实。

拉马丁广场的夜间咖啡馆(Night Cafe in the Place Lamartine)

[ 约1888年8月27日 ]

向日葵的画尚在进行中;我还画了一束十四朵的花,以黄绿色为背景,基本上跟之前那幅榅桲果和柠檬的画效果一样,但是尺寸略大——30号画布,不过向日葵 画起来更简单了。

[ 1888年9月9日 ]

在我的《夜间咖啡馆》里,我尝试去表达这样一种感觉——咖啡馆是一个让人毁灭、发疯、犯罪的地方。我尝试去诠释黑暗的力量,通过一头扎进这地方,通过雅致粉、血红、酒红、路易十五的柔绿和韦罗内塞绿的对比,通过与深深的黄绿和蓝绿的对比——所有充斥在这个暖炉的淡淡的硫黄色。

夜间咖啡馆(Night Cafe)

[ 1888年9月17日 ]

我买了一面质量不错的镜子,用来画自画像。我需要模特,如果我可以把自己的头像色彩处理好——这不是毫无困难可言的——我就可以把其他人的头像画好,不论男女。我觉得现场画夜景和夜晚的效果特别有意思。这周除了画画、睡觉和吃饭之外,我什么都没做。这意味着十二小时、六小时这种时段,然后再一口气睡十二小时。

[ 1888年9月24日,妹妹 ]

我特别喜欢晚上去实地画画。过去的人们总是先画素描,隔天再去画油画。而我觉得直接画更适合我。当然了,在黑暗中我的确会把绿色误认为是蓝色,把紫粉色误以为紫蓝色,因为在晚上辨认颜料的真实颜色不太容易。但这是摆脱传统绘画对夜晚的表达的唯一方式,也就是那种次要、暗淡、苍白的光线表达,毕竟,烛光本身会产生最丰富的黄色和橙色。

我变得越丑、越老、越病态、越穷,就越想用安排巧妙、生动明艳的色彩来报复这一切。

在学会恰到好处地摆放宝石之前,珠宝商也看起来又老又丑。与摆放珠宝或者设计服装的方式类似,绘画中色彩的排列可以形成对比,这会使不同色彩有活力又突出彼此。

[ 1888年10月17日 ]

这幅卧室有些像《巴黎小说》里那个黄、粉和绿色的封面,不知你是否记得,但是手法更有力也更简洁。没有点描、线描,什么都没有——只有和谐一致的平淡色彩。

[ 约1888年11月23日 ]

有一天,高更跟我说他见过一幅克劳德·莫奈画的插在日本花瓶里的大向日葵,但是他更喜欢我的。虽然我不同意他的看法,但我觉得我确实在进步。

如果四十岁的时候,我能画出来高更说的那种向日葵,那就能在艺术界有一席之地了。所以,要坚持不懈地画画。同时我也可以跟你说,我新画的两幅作品非常奇怪。30号画布上画的是一个灯芯草坐垫的木质椅子,全黄色的椅子放在红色的地板瓷砖上,墙为背景(在白天)。

高更的椅子是晚上画的,椅子红绿相间,墙和地板也是,椅子上放着两本小说和一支蜡烛。画用厚涂法画在厚篷帆布上。

[ 1888年12月23日 ]

我觉得高更已经非常沮丧了,对美好的阿尔勒镇,对我们的黄色小房子,尤其是对我。事实上,我觉得我们之间还有一些很严重的问题,需要我们两人去克服。但是这些问题在于我们个人,不涉及其他。

03

1889

梵高从割耳自残事件中很快恢复,并且于1889年1月出院,但是他的邻居们在2月递交了一份监禁他的请愿书。尽管遭受这些挫折,他依旧坚持画画,创作了几幅夏季的向日葵和一些静物油画。

同年4月,提奥结婚,梵高由于病情反复发作,并未出席,稍后他决定搬去圣雷米附近的修道院,作为病人住进了莫索尔的圣保罗修道院。这段时间中,梵高却画出了他平生最著名的一些作品,包括《星空》和他那些充满生机的柏树、麦田及橄榄园。

实际上,梵高却一直沉浸在消极思想和对北方的怀念中。他仍然像“着了魔”一样画画,据提奥的说法,梵高在11月末的时候又遭受了一次疾病打击。

[ 1889年1月28日 ]

你之前来看望我的时候,一定注意到高更房间里那两幅30号的向日葵油画。我刚刚给那两幅画的复制品做了最后的润色。

这里还是冬天,让我继续画画吧。如果这只是一个疯子的作品,那可真糟糕。我也没法子。

[ 1889年5月中旬 ]

我一直在考虑工作的必要性,我觉得我很快就可以完全恢复工作能力了。我常常太过沉迷,过分专注,以至于在生活的其他方面笨手笨脚。

[ 1889年9月5或6日 ]

眼下我正在画两幅自画像——因为找不到模特——我早就该画一些肖像作品了。一幅肖像是我下床第一天就开始画的,我那时瘦削苍白得像鬼一样。画是很暗的紫蓝色,花白的头部和黄色头发。所以是一幅色彩习作。但是之后我又画了一幅原来那幅四分之三长度的自画像,背景为亮色。同时我也在修改夏天画的画——实际上我每天从早到晚都在工作。

这封信,是我在每次画累时休息的间隙写的。画画很顺利,我还在费力画生病之前开始的那幅画——一个收割者,整幅画都是黄色的,颜料涂得非常厚,但是画的主题非常好,也非常简单。当我看着这个收割者时——他模糊的身影像魔鬼一样在炎热中挣扎,直到任务结束——我在他身上看到了死神的影子,因为从某种意义上来看,人类也如同他正在收割的麦子一样。要是这么看,收割者就是我之前所画的播种者的反面。但在这种死亡中,没有什么是悲伤的,它发生在光天化日之下,所有一切都沐浴在太阳美好的金色光芒中。

收割者终于完成了,我觉得这是一幅你会愿意挂在家里的画——这是大自然这部包罗万象的书里列举出的一个死亡形象——但我寻求的是一种“近乎微笑”的特质。除了紫罗兰色的山丘,其余都是黄色的,苍白的金黄色。我觉得从小房间的铁窗栏间看到这样的景象很奇异。

麦田里的收割者(Wheatfield with a Reaper)

04

1890

尽管1889年的12月及次年1月,梵高遭受了许多严重的打击 (那时他已被诊断为癫痫),但在这个冬天他依然坚持绘画。在布鲁塞尔的群展上,他展出了更多油画,甚至受到了评论界的赞誉,并且卖掉了其中一幅画——这是梵高一生中卖出的唯一作品。

在1月末,提奥的妻子生下一个儿子,并给他取名为文森特。有了小侄子的梵高非常自豪,立刻为小文森特创作了一幅新画:盛开的杏花。但是幸福并未长久,梵高在2月底又一次癫痫发作,这一次,他到4月末的时候才恢复。

5月末,梵高再次搬家,去了北边的一个小镇奥维尔 。

在奥维尔生活的七十天中,梵高的灵感如同泉水一样喷涌而出,他以惊人的创造力完成了大约七十幅油画。较冷的蓝色和紫色成为奥维尔的主基调,这与他在法国南部时明亮的色彩和丰富的色调形成鲜明对比。与此同时,他的肖像画也使用了更大胆的配色。

这一紧张创作时期,他的笔法技巧继续沿着色彩绚丽而又富于动感的轨迹发展。在写给提奥的最后一封信中,梵高并没有流露出太多的忧郁,甚至还像往常一样要求更多的颜料补给。但是7月27日,在麦田里画画的梵高,对着自己的胸口扣下了扳机。提奥心急火燎地赶到梵高身旁,但两天后迎接他的却是哥哥的死亡。文森特·梵高只活了三十七岁。同年晚些时候,悲伤击垮了提奥,次年1月,他在荷兰去世。

[ 约1890年2月20日,母亲 ]

这些天,我一直想着给你回信,但总没时间。我每天从早画到晚,而时间又总是过得很快。我很想念约翰娜和提奥,你也跟我一样吧。当我收到他们的消息说一切安好的时候,真是太高兴了!威廉敏娜能留下来帮忙真好。其实我觉得,我更高兴提奥用父亲的名字而不是我的来为他儿子命名。最近我总是想起父亲。不过现在也挺好。我已经开始画一幅画了,可以挂在婴儿的卧室里:大幅的白色杏花盛放在蓝天下。

盛开的杏花(Almond Blossom)

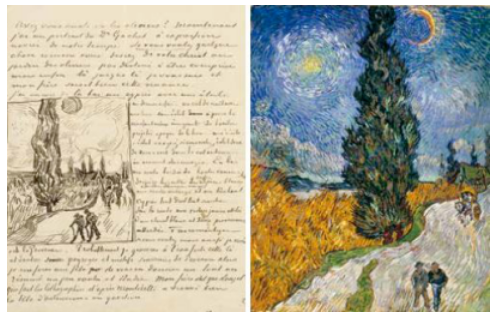

[ 1890年6月,高更 ]

我还在画星空下的柏树,最后再试一次吧——夜空中暗淡无光的月亮,纤细的新月从地球投射到月亮的不透明阴影中露出来——而星光则出奇地明亮,在群青色的夜空中闪着温柔的粉色和绿色光芒,云朵则是匆匆经过。画的底部有一条路,沿路是黄色的高大植物枝干,掩映着阿尔卑斯的蓝色山麓,一家老旅店的窗子透出橙色的光,以及一株高大笔直的柏树,颜色暗淡。

路上有一辆由白马拉着的黄色马车和两个晚出散步的人。你会觉得非常浪漫,也是非常典型的普罗旺斯。

也许你会喜欢这个想法——我在试着画一些类似的麦田的画。但是信里这张草稿画不出那种感觉,油画中除了蓝绿色的麦秆之外一无所有,叶子像绿色的长缎带,混杂着粉色,麦穗则微微泛黄,边缘是淡粉色,像是带着尘土的花朵,粉色的藤蔓环绕着麦秆。

我还想再画一些肖像画,用非常明亮但又恬静的背景。不同程度的绿但是明暗度一样,这样它们会有一种整体感,而这些绿色的细微差异,会使人想起麦子在微风中轻轻摇摆的感觉。这个色彩方案远没有看上去那么简单。

星空下的道路与柏树(Road with Cypress and Star)

[ 约1890年7月10日,弟弟、弟妹 ]

我一回到这儿就开始工作了——尽管我几乎拿不稳画笔,但是我对自己的追求了然于心,到现在已经画了三幅大的油画。

画的都是暴风雨天空下漫无边际的大片麦田,我在传达悲伤和刻骨铭心的孤独感时,非常得心应手。希望你们很快就能看到——因为我希望可以尽快把它们带到巴黎去,因为我觉得这些油画可以将那些我无法用文字表达的都告诉你们,让你们知道我在这田园中所发现的盎然生机。第三幅是杜比尼的花园,一幅我刚到这里就开始构思的画。

暴风雨下的麦田(Wheat Field Under Thunderclouds)

麦田群鸦(Wheat Field with Crows)

[ 1890年7月24日 ]

这是一封未寄出的草稿,是梵高离世时在他身上发现的。

坦白地说,画家只能用画来说话。不过,亲爱的弟弟,就像我反复和你说过的那样,我再次严肃地向你强调,用一个人的头脑经过思考后所能尽力表达出的那种严肃——再说一次,我永远都不会把你看作一个只会卖柯罗作品的艺术品商人 ,对于我,在我很多作品的创作中,你都扮演了至关重要的角色,没有你,这些画不可能在不幸和颠沛流离中仍保持一份平静。这就是我们的关系。

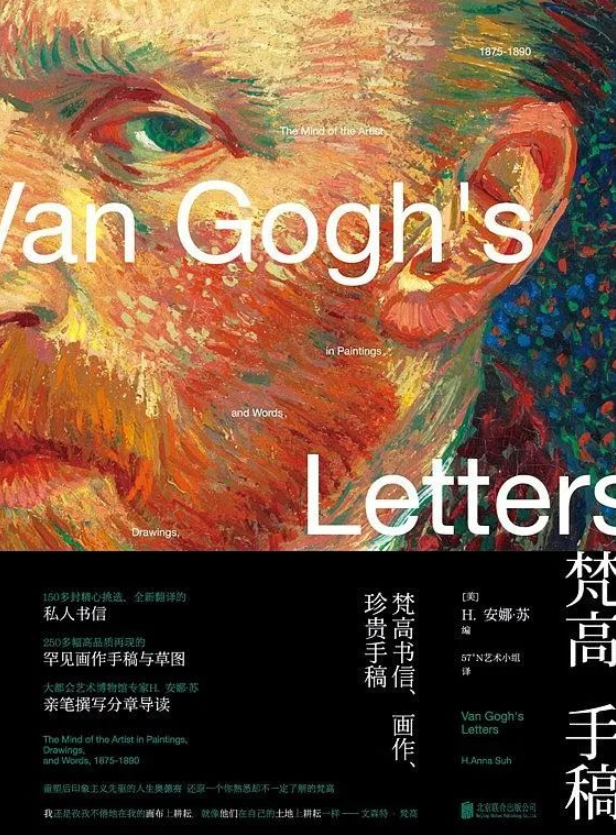

本文摘编自

《梵高手稿》

作者: [荷] 文森特·梵高 / [美] H. 安娜·苏 / 编

出版 社: 北京联合出版公司

出版时间: 2015-12

(编辑:李思)