编者按:1981年5月20日至6月11日,英国画家大卫·霍克尼与诗人斯蒂芬·斯彭德结伴在中国进行了为期3周的旅行。霍克尼在旅行途中完成的艺术作品以及斯彭德充满洞察力的文字一同记录了广阔而壮丽的景象:长城、玉佛禅寺、明十三陵神道上的动物雕像、桂林神奇的山水景色……他们也描绘了中国当时日常生活的风貌:上海商店橱窗外的拥挤状况,成千上万的自行车大军,以及霍克尼在杭州运河岸边作画时“被可爱的孩子们团团围住”的情景。

两人的旅行经历集结为《中国日记》一书,其中包括斯彭德生动有趣的文字叙述,也包括霍克尼以独特视角创作的158幅插图,包括水彩、素描、摄影和地图。《澎湃新闻·艺术评论》经授权选刊部分书摘,以下对谈为二人对于旅行的总结和回顾,还包括一行人游览颐和园的经历。

在霍克尼看来,中国之旅是一次难以忘怀的回忆,一个原本只存在于想象之中的国度突然出现在面前。但他也有怅然若失的感觉:那是一次真实的体验吗?我们是否错过了北京的美好事物?我们从未越过那些高墙,去看看小房子里人们的日常生活……

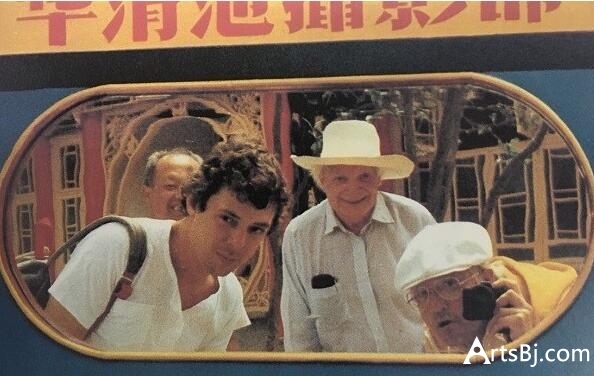

中国之旅小分队(左起):林先生、格雷戈里·埃文斯、斯蒂芬·斯彭德、大卫·霍克尼。霍克尼摄影,照片翻拍自《中国日记》。

霍克尼:我们三人长达三周的旅行非常愉快、激动。最起码我是这么觉得的,这也是难以忘怀的回忆。这个原本只存在于想象之中的国度突然出现在你面前。你带着某个固有印象前去旅行,写下关于那里的一切,而我则画下那里的一切。到那之后,我很快意识到,这些写作或画画的工作并不容易,因为我们的日程安排得很紧凑。每天都有充实的日程安排;唯一的自由时间是吃饭时间;独处的时间一般是晚饭时间。我们常常要像中国人一样早早睡下,有时在晚上8 点钟就要入睡,第二天在6点钟起床,周而复始。几天过后,我就不懂得如何用绘画记录下一天之中发生的众多事件了,因此我转而使用照相机。在北京的时候我仍然尝试进行绘画。但到了南京之后,我意识到,我真的没有办法以我惯常的创作方法画画了;这也不仅因为我们的日程紧张,也因为我们在中国旅行的时间太短了。我也意识到,想要成为一名记者式的艺术家不是一件容易的事。

在去中国之前,我完全没有任何关于这个国家的概念。我现在要做的,是静静地坐下来,好好思考那时的人和事。当然了,我因桂林山水而深深着迷,但我想,每一位艺术家都会为那里的景致而着迷:非常惊人的、奇异而壮观的景致。盲人才不会因那里的风景而着迷、感动。然而,我觉得北京很平淡。西安似乎也是平淡的,但是我们下榻酒店的建筑很有趣,事实上我也基于回忆作了一幅有关那酒店的水彩画。对于我们来说,兵马俑在智力以及视觉层面都是饶有趣味的。如果你要写些关于杭州的文字的话,有趣的是:你以为有着200年历史的事物事实上是20年前建造的。如果这些事物是在不久前建造的,为什么他们不以另一种新的方式修建这些建筑呢?

斯彭德:事实上,他们似乎只有两种选择:现代的,也就是北京的样式;完全传统的样式,也就是我们在玉器和漆器厂看到的那些。

……

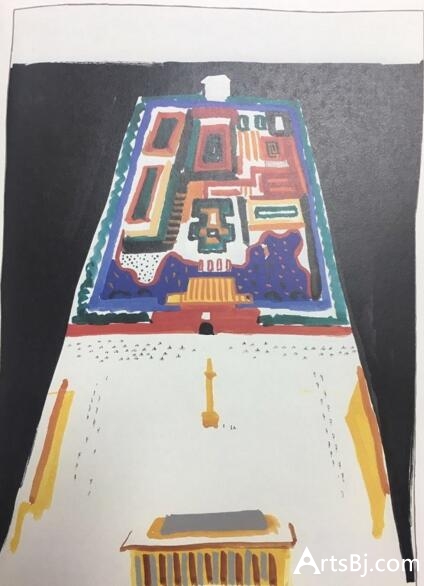

霍克尼画的天安门广场和故宫,图片翻拍自《中国日记》。

霍克尼:在北京待了三天后,我觉得那儿死气沉沉,所有人看起来都唯唯诺诺。我们向英国领事提起了这件事。亨特先生意识到我们有些失望,他对我们说:你们等着瞧,中国事实上是很让人兴奋的。他是对的。但那是一次真实的体验吗?我们是否错过了北京的美好事物?我们从未越过那些高墙,去看看小房子里人们的日常生活。你能够在印度的任何一个城市看到人们生活的全部,而那是非常有趣的。在印度,你从不会感到死气沉沉。这是我们要面对的吗?我们不能假装我们没有这种感受——这种死气沉沉的感觉。说老实话,我们不知道自己错过了些什么。那些在当地生活多年的外籍人士也并不真正地了解这个国家。许多关于中国的著作夸夸其谈,过多地介绍中国:这些书尝试向你介绍作者本身也不了解的事情。

……

霍克尼画的桂林至阳朔路上风景,图片翻拍自《中国日记》

霍克尼:桂林不仅是一个旅游胜地,而且当地人的生活也是幸福的。但当地人或许因为不了解其他地方的生活有多难堪从而不能欣赏桂林的美丽。在这个意义上,当地的美丽中和了桂林的地域特性。旅行之后,在我向每一个去过中国但没去过桂林的人提起桂林时,他们都说想要去那里观光。有些人问,你在广州时难道不感到失望吗?我完全没有。广州和北京的不同之处是非常有趣的。在北京,各处有着高墙,坚硬而笔直的线条,每个人都是相似的。广州的人们有着各自不同的面貌,城市更为炎热。

……

上海大厦。霍克尼拍摄,照片翻拍自《中国日记》。

南京有“六朝古都”、“十朝都会”之称,我们在那里感觉不到身处于一个政治气氛浓重的国家之中。漂亮的大道和树木、街上的活动、雨天的清新景致——这一切看起来都是非政治性的。上海似乎有着强烈的政治气息。那儿的酒店很有趣,上有英文“上海大厦”的字样,里面一个中国人都没有,全是英国人。这里曾被称作“百老汇大厦”。我们清楚,在大厦外逗留、与我们攀谈的人不能够代表中国的年轻人;他们激进、进取、充满渴望和好奇,想要去旅行。其他国家的年轻人不会这么做——他们搭上船就出国了。如果有什么伦敦人不喜欢伦敦,想要逃离,他们会在西区满是外国人的酒店门口流连,想要获得国外的消息。

斯彭德:那些乞丐又是怎么回事呢?我为这些理应不存在的乞丐写了一首诗。我们只在广州碰到了一些乞丐。那里的乞丐几乎是“肢体残障”,失去了劳动能力,只得靠人施舍赖以生存。别的地方没有碰到,不知道是不是我们不应该看见的或者根本不存在的事。

霍克尼:还是让我们一起来想想旅途中我们认识的那些人们吧。他们大部分是旅行向导,我们应以重要程度进行排列,他们应当被着重描述。林先生是最重要的。林先生之后——你觉得北京的向导怎么样?我只有模糊的印象。

斯彭德:我觉得她可以被轻易归类;除了数据,她别的什么也没说。

霍克尼和斯彭德在北京十三陵的神道。格雷戈里·埃文斯拍摄。照片翻拍自《中国日记》。

霍克尼:西安的向导爱上了司机,她常和那司机调情。她根本没提供什么信息,但是看到向导和司机为对方所吸引而不关心我们是一件美好的事。林先生说这很糟糕,但是我觉得这挺不错。我们和无锡的向导一起吃过午饭,那顿非常豪华的午饭;这位向导去过美国、法国。

斯彭德:他曾去过北卡罗莱纳州的格林威尔,去那里置办过设备。一个旅行团中的一位澳大利亚人为他写了三首诗。

霍克尼:他是第一个与我们开始讨论中国状况的向导。我们和他进行了三四个小时的谈话。然而我们也并不太了解他。我记得他刚刚结婚,因为我们谈论了婚姻、独生子女等话题。有时我觉得他很敏感,有时又觉得他是一个木讷冷酷的官僚……我们后来坐上船进行观光。他谈论了打坐冥想的事情。他有些做作,像是旧金山里的某种人似的,但是非常有效率。他常意识到自身的职责,是一个有想法的人。他带着某种同情谈起了中国僧人们的沉思冥想,但在我进行回应的时候表示反对所有宗教。我觉得他有些专横,认为人们不应该有宗教情感。他似乎是一个非常冷酷的官僚。他去过许多国家,见到过别处的人和事,并有意识地想要提升中国的水平——尽管他相信政府会这么做,他仍尝试以个人角度做出贡献,我能意识到他无时无刻不在尝试这么做,尽管有时显得无情。

桂林的向导是我们第二熟悉的向导,排在林先生之后。林先生也知道这件事,因为我们常和他讨论这个向导。在谈话的时候,他不假思索地、清楚地给出回应。他似乎与我们很亲近。我们在广州有两个向导,一位女孩和一个男人。他们都很有魅力。他们给人留下很深的印象,因为他们很轻松,不像是政府官员,甚至比桂林的向导都要轻松;他们的生活经历也是很丰富的,并不年轻或幼稚。那男人总是高高兴兴的,带着笑,似乎在享受生活,每听到一个英语笑话都会笑出来——林先生只是有选择地笑!我们几乎只与这四五个中国人进行过深入的交流。

斯彭德:这其中当然包括北京的那位艺术家汤沐黎,创作毛泽东骑马肖像的那位;我们和他进行了愉快的交流,他向我们诉说了很多;他很尽力地向我们介绍中国的创作状况。

霍克尼:肯定是这样的。那天在座的所有人中,他是最卖力气的。这可能是因为他的作品及性格。他想去英国,因此他积极地进行英语对话,想要与说英语的人们交流。你知道的,如果你学习了一些法语而又见到一些法国人,你自然会成为与他们对话的人。

按重要程度排列,另外还有一些人:我想起漆器厂的管理者,因为我觉得他看起来和阿尔弗雷德·纽曼(Alfred Newman)一模一样,也是一个有趣的人物。我们也和桂林的那位教授聊了天。

斯彭德:教授经历过“文化大革命”;他曾被打压过,看起来也像是崩溃过的人。但他的话语仍是很传统的。在讨论音乐的时候,他说的话都很保守。

霍克尼:你觉得这是不是因为林先生当时在场呢?无论如何,我们记得林先生说:我比他更高级,他只是一个教授;我是一名政府官员。他的语气严肃,而教授也清楚这一点。我们不知道的是,在单独会面的场合他会不会更放松一些。在当时,他自然要和林先生站在同一个立场上。

在桂林漓江。霍克尼拍摄并绘画。

斯彭德:你觉得林先生是否同时也在巡视各地向导?

霍克尼:我在和他谈起桂林向导的时候,谈到了我们有多么喜欢他,他的英语有多么好,他又那么聪明。后来,在酒店里,林先生为我们一行五人安排了一顿盛宴。我想,林先生想要款待的是桂林向导。他想要款待的不是我们,他知道我们不会感到受宠若惊。这场盛宴是为了展示林先生的地位,他知道在他不在场的时候我们和那个男孩进行了交流,他想要那个男孩意识到他的位置。如果三个不会说英语的中国人来到英国进行观光,他们自然需要一个半官方的向导,这向导可能是英国文化教育处的官员,不是吗?

斯彭德:是的。如果我们是三个中国诗人,在英国观光,并尝试在一间英国大学进行一场中国诗歌活动,英国人能做出的向导安排一定也好不到哪里去,不是吗?

……

斯彭德:你很喜欢中国各处的住房。你记得吗?房子正面是三角形的,人们站在窗边。

霍克尼:杭州非常美丽,是一个充满魅力的城市,似乎是一个适合艺术家或手工艺人生活的地方。你说过,你愿意在那里生活六个月,教书。我也愿意这么做。这是一个漂亮的城市,每个人看起来都很友善,艺术工作室内的年轻学生们看起来很想与我们交流,但是我们不能和他们聊天。

我们坐火车从无锡前往上海。这是很让人愉快的,因为我们在火车上有大量的时间聊天。我们和林先生谈论了很长时间,他在那时对我们说了很多事情:尽管原本要去巴黎,他最后被派去雷克雅未克;他也去过丹麦。我们讨论了“文革”中的事情;我们尝试得到他的意见。他的意见和目前的官方意见一致,即“文革”给他们的党、国家和人民带来严重的灾难性的内乱。同时,我们也向他询问了许多有关各地风景的问题。

上海的官员们很无聊。我们去参观了公社。公社副社长是一个直率的农村人。我对他说——我不是要侮辱他——将城里人派来农村劳动就像是将他们送去监狱一样,他也同意这种说法。他之所以同意这种说法,是因为他觉得城里人不会进行手工劳动,不懂得干农活;官员到来的时候又会问愚蠢的问题。他看起来像是一个精明的老农民,像是一个年老的、精明的法国农民,蔑视那些从巴黎来的、对他指手画脚的官员,他会带着鄙夷的态度对待他们。

上海郊区的公社景象。霍克尼拍摄。

……

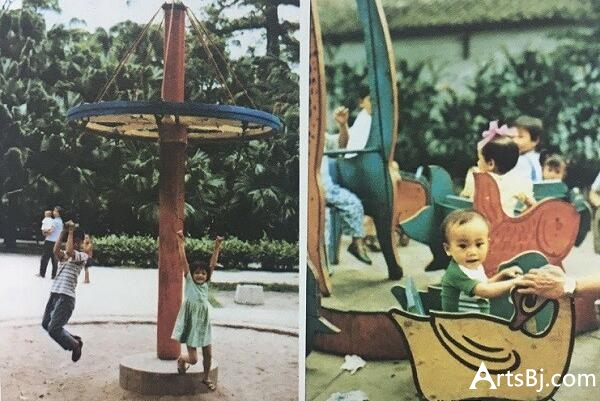

霍克尼:我们现在谈到了一个反差点:在广州,开放式理念及传统理念有着鲜明的反差。桂林的友善向导对我们说,广州很可怕,我们不会喜欢那儿,那是一个糟糕的城市。我想,这是官方的说法,就像林先生一样:他也不喜欢广州。这就像是生活在华盛顿特区附近的官员向你说纽约是罪恶之都一样。我觉得广州很是怡人,充满活力,是中国最具活力的城市。街道上到处都是人,各不相同,这是唯一一个街上女孩子们穿裙子的城市,天气也更炎热,夜晚的城市灯火通明,城市里也有更多餐馆。文化广场是我们见到的唯一一个人们真的在享受生活、进行娱乐活动的地方。我想象:一位英国文化教育处官员带人们在英国游玩的时候,如果他们在8 月份来到布莱克浦,他会傲慢地介绍:布莱克浦,工人阶级的乐园。事实上,他不能理解布莱克浦纯粹而低级的享受,他不能理解这里的魅力来自于低俗感。广州让人感动的是当地的儿童公园。我们曾路过那里,我对那里感兴趣,向林先生询问。他为我们做了介绍,并带我们进去。这里非常美丽,我们首先看到的是孩子们在这里打扫卫生。这里几乎没有大人,甚至没有英国常见的公园管理者。偶尔可以见到一些母亲,照料着年幼的孩子们。有一个知道我在拍照的小女孩一直跟着我们,后来跑上滑梯,从上面滑下来。她很漂亮,穿着绿色的裙子;我也为她拍了照片。她很有一些表现欲,林先生对她非常、非常好,与她聊天,她似乎也很喜欢林先生。他在那时不再是官员,只是一个和蔼的人。孩子们知道谁是和蔼的人,谁是官员;他们不是傻瓜。公园就是一块美丽的绿宝石。孩子们维持这里的环境卫生,四处的墙上有动物的画:墙上的小鸡是以一种非常纯粹的方式画下的,因此这小鸡比米老鼠要纯洁。在回到香港后,我给林先生写了封信,感谢他:“我知道你曾以为我不会喜欢广州,但儿童公园里孩子们带给我的感动比所有纪念碑带给我的都要多。”这是中国最为人性化的地方,真实的、有血有肉的人们,似乎我们都是兄弟。中国以一种带有童趣的方式向我展示了这些,而政治的方式则做不到这一点。

儿童公园里的小孩,霍克尼拍摄。照片翻拍自《中国日记》。

中国日记节选

颐和园(5月22日)

上午与艺术家们交流之后,我们驱车6英里到达颐和园,在那里吃了午餐。我们从东门进入这个环绕着昆明湖的巨大园林,并跟随人群前行。道路蜿蜒曲折,时窄时宽,时而延伸出不同的道路,时而有山石、雕刻阻挡。我们也经过了皇家船坞。湖中的人似乎如路上的一般多,拥挤地划着船。岸上的人们则在游玩、驻足休憩、拍照。

在北京的大街上,我们看见成千上万的中国人骑着自行车,坐着公交车,做着生意,全心全意,专心致志;酒店大堂及餐厅内的游客也是如此。我们在颐和园里第一次见到放松、享乐着的中国人。在这里,我想,劳动人民进入了他们继承的遗产之中。在占有、使用这个园林的时候,他们被一种轻柔的占有气氛围绕着,理所应当地使用着过往帝王的宫苑——过去欧洲及美洲列强占有或毁坏的对象。颐和园里的人们在林中或水上享受生活的情景给我们留下了深刻的印象,而接下来旅程中发生的任何事情都无法打消这种印象。

事后,大卫对我们说,对比杭州西湖18 世纪的优雅,颐和园则是19 世纪的典型代表,其中有着一种粗糙的感觉。或许正因是19 世纪的粗俗使得在其中游玩的人们倍感自在。这是北京的“海德公园”。

颐和园的19 世纪特性显而易见:该地原有的18 世纪建筑在1860 年被英法联军抢掠、破坏,此后由慈禧太后主持在残垣断壁之上修建颐和园。英法联军的破坏性掠夺旨在撼动清政府的统治,而在那时洪秀全带领的太平天国(在人间建立天国的起义运动)已经在很大程度上摧毁了清朝统治。法国、英国、俄国、德国、希腊、美国等国只想着在中国建立资本主义统治。

慈禧太后在决定重建颐和园之前,完成了形式上的“退位”(却仍进行“垂帘听政”)以让位给她的侄子,即当时年仅19 岁的光绪皇帝。1888 年,慈禧下旨:“其清漪园旧名,谨拟改为颐和园(‘颐养天年’之园) 。”慈禧也大量挪用了当时原本用于中国海军现代化建设的经费以修建此园。园中的石船(清晏舫)是以密西西比明轮船为原型建造的,永远停于颐和园湖边一处,是慈禧的“爱国主义”的讽刺性注脚。李小姐牢记这艘石船的象征意义,她带着适宜的愤怒向我们介绍了这艘船。然而,在今天,这看起来是一个有趣的无用建筑结构,其中有一个中厅,甲板上有许多拱柱,船尾处有一个朝上的石质画卷。在我看来,这并不像是一艘密西西比蒸汽船,而像是某种为纪念圣徒而建造的哥特式教堂。我们走进布满镜面屏风的中厅,这里看起来就像是一家巴黎餐馆的酒吧一样。李小姐保持着严肃的表情—然而,因为她友善而循规蹈矩的特性,她看起来并不是那么严肃—对我们讲述有关慈禧的糟糕故事。她说,日本人曾送给慈禧一艘铜质蒸汽船(最近这艘船被打捞上来了),而皇太后则常与臣子们坐着那艘船在湖中游玩。

大卫与我都不禁有点同情慈禧太后。我们想,如果勃列日涅夫先生或里根总统能够把政府给他们的大笔核武器经费拿来造一艘大理石质宇宙飞船,那该多好。

……

慈禧太后对于颐和园来说就如同维多利亚女王对于巴尔莫拉城堡一样,是灵魂一般的存在。在颐和园中,慈禧坐着轿子游玩,这园林中的山水风景让她想起年幼时熟悉的杭州风景,她也会突然叫停随从们,在某一个她喜爱的风景优美处用膳。宴会上有100多道菜,其中的80多道并不新鲜,因为她的随从知道,尽管她每天需要100 多道菜,但其实只会吃其中20多道特别中意的菜式。我脑海里突然出现了她侮辱一个随从的景象:她在众人面前侮辱一个随从,让另一个随从用竹杖打他—那人为了这种突发状况随时带着竹杖。我也想象:慈禧在作水墨画、写书法,而她的床边也摆着一幅维多利亚女王的肖像。她认可维多利亚女王,也嫉妒、痴迷地跟随着维多利亚王朝的发展,在维多利亚女王去世的时候也因为自己活得更长而高兴。

她是暴君,眼光狭隘、贪婪、残忍,然而她是一个有品位和情趣的女人,她的一些行为和外貌——就像是刘易斯·卡罗尔(Lewis Carrollsh)小说里的女王一般—的确以一种怪诞的方式让人想起维多利亚:确实,印度女皇,这位大英帝国的统治者也有与慈禧相似的地方。我们只需想象,在失去了她的丈夫阿尔伯特,失去了道德准则并且拥有了可与慈禧相抗衡的权力之后,维多利亚可从大不列颠海军军费中挪用大量经费,在英格兰建立上百个阿尔伯特纪念碑。而慈禧垂帘听政的场景难道不让人想起漫画家马克斯·比尔博姆(Max Beerbohm)笔下的维多利亚女王吗?漫画里的她坐在一张巨大的紫色地毯中间,命令她最年长的儿子威尔士王子——未来的爱德华七世,到房间角落那边去。

……

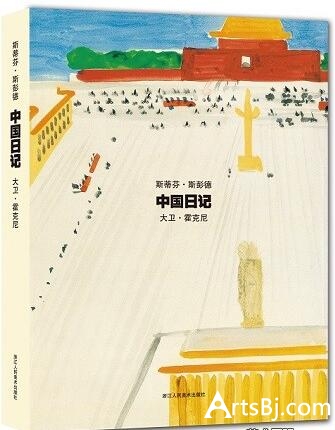

《中国日记》,[英]斯蒂芬·斯彭德、大卫·霍克尼/著,李博文/译,浙江人民美术出版社,2017年1月

(编辑:杨晶)