1927年6月2日,民国时期一个再平常不过的日子。北京颐和园门口,一辆人力车到此停下来。一位身材不高、面孔瘦小、脑后拖着辫子的老人下车后径直步行到昆明湖边。他来到排云殿西鱼藻轩前,徘徊流连,点燃一支纸烟,烟尽之后,从容地纵身跃入湖中。从投湖到被园役发现救起,只不过几分钟时间,然人已气绝。

当时围观之人并不知晓其真实身份,待发现这位老人脑后有辫子一根,方明白这就是著名国学大师王国维!随后,又从王国维身上发现遗书一封:

五十之年,只欠一死;经此世变,义无再辱。我死后当草草棺殓,即行槁葬于清华茔地。汝等不能南归,亦可暂于城内居住,汝兄亦不必奔丧,因道路不通,渠又不曾出门故也。书籍可托陈、吴二先生处理,家人自有料理,必不至不能南归。我虽无财产分文遗汝等,然苟谨慎勤俭,亦必不致饿死也。五月初二日,父字。

随着王国维义无反顾地纵身一跃,这一天被永远地定格在一代国学大师之死引发的全国震惊、悲恸、困惑的“斯芬克斯之谜”之中。王国维在被公认为学术研究巅峰时期的知命之年,从容地自沉于北京西郊颐和园的昆明湖底。在其短暂的有生之年,美学家潘知常称他“为近代中国人找到一个能够安身立命的精神绿洲”。他的死常常让我们想起两千年以前汨罗河畔孤独郁闷的屈原。

国学大师王国维,毕生追求学术自由、真理至上的教育理念,引导民众追求真善美,以达到改造社会之目的。其普度众生的人文情怀和身体力行的教育实践,与世人对其忧郁、古怪、满清遗老的认知完全不同。

中国最早的教育刊物主笔

王国维,字静安,号观堂,又号永观。1877年生于浙江海宁,六岁开始入私塾学习,少年时代曾在著名的杭州崇文书院接受教育。他在考取秀才之后,声名鹊起,与当时的另外三个少年并称为“海宁四才子”。王国维后来能够在成为国学大师的同时,还在教育领域独树一帜,与他聪慧的天赋是有着重要关系的。

王国维与教育结缘,要追溯到青年时代。1898年,王国维进入《时务报》报馆工作。此时国家摇摇欲坠,深受震撼的王国维企图以教育来挽救国家命运,他在对只关心个人利益的麻木国民极大愤慨的同时,仍念念不忘教育大计:“维谓就教育一事,一切皆后着,今日造就明白粗浅之事理者为第一要着耳。”

此后,他结识著名学者罗振玉。在罗振玉的大力资助下,王国维远赴日本留学。回国后,他与罗振玉友谊日益深厚,跟随罗振玉入京,并在学部(即后来的教育部)总务司任职。

结识罗振玉是王国维人生中的重要事件,这一事件既给青年时代的王国维带来巨大的经济资助,又给晚年的王国维带来难以抹去的伤痛。如果把青年时代的王国维看作晚清少见的一匹千里马,那么,当时的罗振玉无疑是最名副其实的伯乐。而如果把晚年的王国维看作声名显赫的国学大师,那么结成亲家的罗振玉与之反目之因,则成为至今无法解开的历史谜团。

对于我们而言,解开王国维与罗振玉的恩怨是非并不重要,重要的是名不见经传的王国维为何会引起罗振玉的关注。王国维与罗振玉的结识存在各种不同的版本,但其中有一点是后人公认的,即王国维当时写了一首咏史绝句,该诗被罗振玉无意中看到。当罗氏读到“千秋壮观君知否,黑海西头望大秦”一句之时,立即被王国维的才华折服,后两人结成好友,乃至成为亲家。

1911年,辛亥革命爆发,王国维跟随罗振玉再次东渡日本。也正是在这段日子,王国维开始了重要的学术转向,专治国学,后凭借其渊博的知识在国学领域独树一帜,受聘于北京大学国学院,与梁启超、陈寅恪、赵元任并称为国学院四大导师。

王国维在国学领域的赫赫功绩可谓世人皆知,但是,谈到他在民国教育历史上的成就,则世人所知不多。早在 1901 年在武昌农务学堂任教期间,王国维就已经是中国最早的教育刊物《教育世界》的主笔。这本教育杂志仅仅维持了不到三年,其间刊载了近百篇关于日本学制的文章,内容涉及大学、中学、小学、师范教育、职业教育、女子教育等各个门类。在清末严酷的思想统治之下,一个留存于世如此短暂的刊物,能够刊发如此多的国外教育文章,主笔王国维功不可没。但后人谈及这位国学大师的教育思想时,却往往忽略了他在中外教育译著上的创造性贡献。

一个世纪前的教育观

当然,在民国前夜的教育界,为王国维赢得巨大声誉的还是著名的“完全之人物”教育观念。

1906 年,王国维发表了著名的《论教育之宗旨》一文,提出教育宗旨在于培养能力全面、和谐发展的“完全之人物”。何谓完全之人物?“谓人之能力无不发达且调和是也。”“教育之事亦分为三部:智育、德育(即意育)、美育(即情育)是也。”他也因此成为我国教育历史上明确提出培养人物的德、智、体、美四育主张第一人。

晚清的天空早已因列强的侵袭血洗而破碎零落,庙堂之上者大多匍匐西洋人脚下苟延残喘,庙堂之下者希冀西方的科技能够救亡图存,挽救大厦将倾的封建帝国。人,在这个社会是一个无比沉重而艰难的话题。王国维的内心如同一泓秋水,丝毫没有被外界民智、民强、民富的鼓噪惊扰一丝波澜,他从一开始就把“人”字作为教育的终极目的,而且,他思考的教育宗旨是那种人格健全、品质优秀、思想睿智的人。细细品味,我们不难发现王国维标榜的“完全”至少有两个含义:一是“完全之人物”应该身体强健、四肢发达、体力充沛。在中国人吸食鸦片成为社会痼疾的当时,体育的重要意义远不是今人所肤浅理解的、仅仅培养四肢发达的莽汉教育。二是美育与智育、德育拥有完全相同的地位,即三者之间没有任何的隶属关系。

但是,在当时的现实社会背景下,王国维的教育主张如同一颗流星划过漆黑的夜空:一方面,“完全之人物”的教育观念是如此灿烂耀眼,令整个晚清的夜空为之惊艳;另一方面,在风雨如磐的时代,王氏的这种教育观念又显得如此“另类”与“不合时宜”,这注定了其在照亮夜空的刹那,就迅疾而逝。乃至到了今天,在教育学界仍然会认为王国维这一教育观念“不切实际”。

人,如果从血肉丰满的“完全之人物”,倒退回理性至上的冷漠机械的抽象个体,这样的教育究竟是人类文明的进步,还是倒退?王国维先生在一个世纪以前的教育观念,究竟是在做虚妄之想,还是今人的境界仍尚未能企及呢?

1914年,王国维作《国学丛刊序》,在文中提出了著名的学习“有用之学”、“无用之学”之辨,这既是他教育哲学的核心思想,也为他在民国初期教育界赢取了一席之地。“凡学皆无用也,皆有用也。”王国维的这一教育主张一度遭到许多人的误解。在当时举国上下学习西学,企图科技救国的现实背景下,王国维大谈道家哲学式的有用无用,似乎书生气太重,但实际上是针对当时教育偏重科学技术而忽视人文学科的现状而发,试图扭转当时这一畸形教育现状。

在功利性过于浓厚的当时,王国维的无用之用教育启蒙思想的实现,显然需要走更远的路。但是,这种教育主张并不是中庸主义,他的有用无用实质上可以被理解为科技和人文并重,以人文作为积淀和基础的教育启蒙思想。

遗憾的是,后人往往只看到王国维有用无用论的表层,而未能挖掘其更为深邃的要义。当然,更遗憾的是,王国维过早地选择安静地离去。我们究竟应该用什么样的眼光来看王国维的历史选择?是否可以因为他晚年脑后拖着那一条辫子,就批评他是迂腐顽固的遗老?是否可以因为他的自沉,就指责他为晚清殉葬?面对一个文学、历史、哲学、教育等众多方面都有极深造诣的伟大学者,我们除了惋惜、敬佩之外,是否更应该愧疚在他离开我们已经 80 多年之后,我们的教育研究在某些方面,仍无法企及其思想境界呢?

审美教育的倡导者

后人在追忆王国维先生之时,常常会谈到他的相貌极其普通,但是在教育上却拥有一颗极其“美丽之心”。据说,民国时期的清华大学,有两个人只要一看背影就能知道其身份。一个是王国维,一袭不变的旧式长袍,头上一顶瓜皮小帽,脑袋后面是一条辫子。那时经常有革命党人跑到街上和学校里强行剪辫子,但是从来没有人敢对王国维脑袋后面的辫子下手,这让他成为清华大学里的一道景观。另一个则是梁启超,他的两边肩膀似乎高低略有不同。至于王国维为什么在民国时代仍然不愿意剪掉辫子,其子女曾在文章中如此说:

每天早晨漱洗完毕,母亲就替他梳头,有次母亲事情忙了,或有什么事烦心,就嘀咕他说:人家的辫子全都剪了,你留着做什么?他的回答很值得人玩味,他说:既然留了,又何必剪呢。

清末民初教育界首创教育的“最高之理想,存乎美丽之心”者,竟然是这样一位到了民国时代仍保留辫子的男人。

王国维的“存乎美丽之心”,指的是“盖人心之动,无不束缚于一己利害,而入高尚纯粹之域。此最纯粹之快乐也”。这是我们解读王国维审美教育观念不可绕过的关键句。

可以想象,一个对高尚、纯粹快乐如此礼赞的人,只要不是不食人间烟火之人,大多是因为有亲眼目睹不高尚、不纯粹的苦痛。王国维的审美教育诞生于清末民初举国上下嗜好鸦片的污浊不堪的社会现实,他亲眼目睹民众吸食鸦片的场面,痛心于人性追求的龌龊卑劣,试图以高尚纯粹之审美追求挽救民众于鸦片毒瘾苦海。他善良地认为只要引导民众追求更高尚的嗜好趣味,就可以摆脱鸦片的纠缠。为此,他才高蹈审美教育的大纛,可谓用心良苦。

清末民初吸食鸦片成风,这固然是时代的印记。如果我们一厢情愿地以为国人的陋习早已经随着那个旧时代彻底消失,那就大错特错了。只要人类没有高尚的情趣追求,各种原始的欲望随时都会冲垮理性的堤坝,即使到了今天,各种不健康的嗜好仍然在吞噬许多青少年的“美丽之心”,而急功近利的教育往往对此束手无策。

一个原本希望通过审美教育的倡导与普及,“培养国民之趣味”,引导民众追求真善美,达到改造社会目的的国学大师,其普度众生的人文情怀,从没离开现实社会的痼疾。如此悲天悯人的教育观念不仅没有得到社会公认,反而在当时不容于世,这,无论如何,都要算得上一个奇怪的现象了。推想个中缘由,恐怕与王国维国学大师的显赫身份,与教育观念的崇高致远,与现实社会的污浊低俗,尤其与后人对他忧郁的性格、古怪的行为带有极深的成见是分不开的。

大师所钦佩的大师

从辛亥革命的发生到1927年,王国维先后在日本、中国度过了人生最后的17年,这是他生活最静谧、学术成就最高、情感经历最复杂,也是最为后人津津乐道的美丽时光。他先追随罗振玉东渡日本,又于1916年从日本回国,在上海英国人哈同所办的仓圣明智大学任教。1922年,王国维应北京大学研究所国学门所聘担任校外通信导师。1925年,王国维被清华大学国学院聘为导师。这一年全国的职业教育如火如荼,平民教育运动风起云涌,当全国人聚焦于乡村田野之时,这位脑后带着辫子的国学大师和他的教育显得冷冷清清。然而,历史并没有因为平民教育运动的热闹而将这位国学大师的教育情怀遗忘,王国维也没有因为外界如何嘈杂就改变毕生的学术追求和教育主张。

当时清华大学校长曹云祥请胡适代为设计国学院课程,并且想聘其担任国学院导师,胡适婉言谢绝,他说,非第一流学者,不配做研究院的导师,我实在不敢当,你最好去请梁任公、王静安、章太炎三位大师,方能把研究院办好。于是,清华大学聘请梁启超、王国维、章太炎和赵元任担任国学院导师,但是章太炎一直不肯接受。最后经过梁启超推荐,聘请了陈寅恪为导师。这四位就是民国时期清华大学国学院著名的“四大导师”。与其他几位国学导师相比,王国维“性复忧郁”,做事沉稳不喜张扬,才华横溢却从不恃才傲物。这和同时代的诸多放荡不羁的才子截然不同。而如此的教育大师风范更是赢得了学界普遍的赞誉,其中就包括“四大导师”之一的梁启超。

王国维虽然生平沉静淡泊,与人交往不多,但是,他与梁启超先生一见如故,常常说人生能够有梁启超先生这样的朋友足矣。而梁启超对王国维的学问极为钦佩。每当遇到疑难问题,他总是说:“可问王先生。”据说,就在王国维自沉的前一天,梁启超辞职去天津,学生为梁饯行,王国维应邀前往。就在送走梁启超之后的第二天上午,他就自沉于颐和园。因此,学界对于王国维自沉之谜的推测,还有与时局和梁启超辞职离京有关一说。

王国维追求学术自由、真理至上的教育理念,可以通过当时著名学者顾颉刚先生的评价看出来,顾颉刚先生曾经这样说:“王国维对于学术界最大的功绩,便是经书不当经书(圣道)看而当作史料看,圣贤不当作圣贤(超人)看而当作凡人看。”

民国初年的梁启超已经是国内学界巨擘,顾颉刚也是学界名流,他们能够如此钦佩王国维,与其说是对王国维学识的赞赏,不如说是对王国维身上沉静优雅的知识分子风范的强烈认同。

王国维是一个永远无法穷尽的话题。直至今天,似乎永远不能从表象上得到一个令人满意的结论。但是,有一点是可以被普遍认可的,那就是在平民教育喧嚣尘上之时,教育家们忙着奔向乡村田野之际,王国维仍然心如止水地整理国故、探究学问。社会固然需要平民教育家们去开挖社会金字塔最底层的民众职业技能训练,也需要国学大师以独立姿态攀登社会金字塔最顶端的国学研究。王国维在风起云涌20年代平民教育、职业教育浪潮中如此从容平静地研究学术,足以成为当今教育家们学习的楷模,这份功绩,不应该被平民教育的洪流淹没。

1925年冬,王国维在清华大学国学研究院时的合影。前排右起:赵元任、梁启超、王国维、李济;后排左起:章昭煌、赵万里、梁廷灿。

王国维的忧郁性格与自己对叔本华的兴趣,很难说谁先谁后,但叔本华和忧郁确实陪伴了王国维一生。虽然后来王国维自己表示:“哲学上的话,大都可爱的不可信,可信的又不可爱。”从而由哲学转向文学,寻找直接的慰藉。但是叔本华却融入了他学术的底色。在《红楼梦评论》、《人间词话》等多部著作中,都有明显的表现。

虽然总不免蒙着一层悲观的色彩,但王国维著述生涯最闪亮最可爱的阶段,还是他而立之年开始,研究文学的那个时期。诸如《人间词话》、《宋元戏曲考》等著作,不论其学术地位和价值,单就论述的形态而言,就堪比文学名作,颇具欣赏价值。

坦白而言,王国维的大部分学术成果,都超出今人能够简单进入并讨论的范畴。即便是专门研究王国维的学者,也很难兼顾把握他的前后期和各学科的造诣。而且王国维在学术上最大的功绩,其实并不在开创,而是把一门现有的学问推到惊人的水平,所以鲜有某学科草创期的粗糙质地和“平易近人”。

唯有《人间词话》一书,虽然背后也乏艰深的理论和学养支撑,但词句可亲、文风清丽、不掩抒情,讲的对象又为大众所知,所以一直以来都是王国维所有著述中最为流行的一本,面目第一可爱,又足以表现王国维的高洁理想和人间关怀。怀念王国维,与其徒劳地追问自沉的始末,不如静下心,翻开《人间词话》,进入王国维的境界,去感受他的可爱。

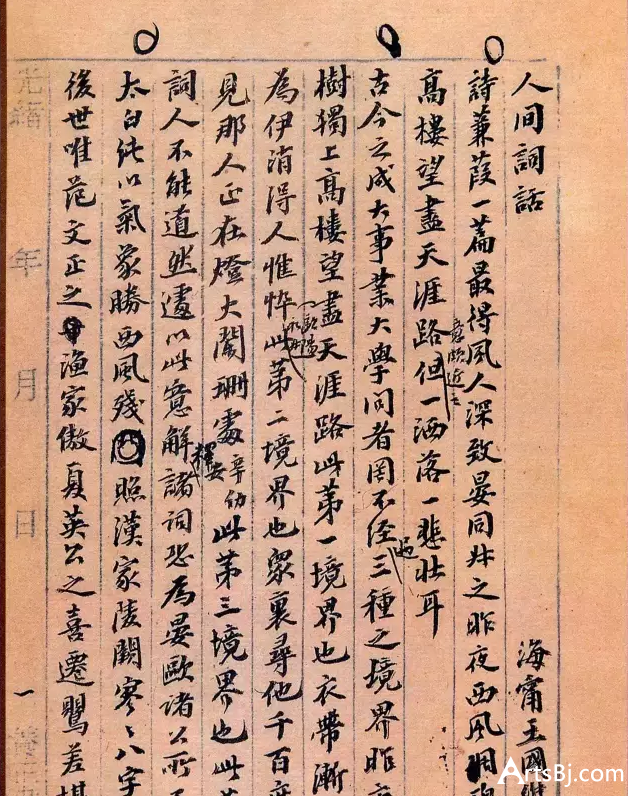

王国维《人间词话》手稿

以“境界”作文的《人间词话》

《人间词话》的第一则,开门见山,亮出观点,让很多习惯了传统词学批评方式的文人措手不及。没有具体的词人词句,没有引用古人警句和观点,而是标榜出“境界”二字,不予解释,先声夺人。这种突兀的理论判断,足见作者的大胆和自信,也由一开始就显露出王国维写《人间词话》的可爱之处。

《人间词话》最早刊登在1908年到1909年的《国粹学报》上,连续三期,共六十四则 。1926 年俞平伯据 《国粹学报》本标点整理后,由北京朴社刊行,《人间词话》 才开始以单行本面世。

以“发明国学,保存国粹”为口号创办的《国粹学报》,主要的撰稿人是刘师培、章太炎这些“国学大佬”,在这份杂志上发表的文章,对于当时的读者至少意味着两点:一是要作为国学来读,二是值得讨论。

可是《人间词话》的出现颇有点令人猝不及防。虽然采用的是古代词话的旧形式,但是却很难用故有的方式解读和分析。比如朱光潜在1934年发表《诗的隐与显—— 关于王静安的<人间词话>的几点意见》,就是从中国传统诗学的角度进行批评:“王先生批评为散漫的,其形式仍用过去的诗话体。就好的方面说,很能耐人寻味。以其言短而意深也。就坏的方面说,有时太抽象,不善读者易于误会其意,或竟不了解其意之所在。”

按说朱先生深谙西方美学,在文章里也确实试图用西方美学理论辅助解释,他本人不可能读不出其中的兴味;但王国维这本《人间词话》一方面有兴之所至的率然个性,另一方面也有别于传统词学理论形态的独特匠心。如果仅仅是套用中国传统或西方评论的话语体系,总是隔靴搔痒,不得要害。

与朱光潜相比,唐圭璋对于王国维的判断进行“个个击破”,如“至南宋诸家,如梦窗、梅溪、草窗、玉田、碧山,各有其精诣读到之处,亦何能一概抹煞”,“论周柳之处,亦不公允”、“谓方回最次,更可谓不知方回者。”这种逐条批驳的阅读,更是没能体会到《人间词话》最核心的价值。

直到刘任萍 1945年在《人世间》发表《境界论及其称谓来源》一文,将《人间词话》中的核心范畴之一“境界”一词提出,才终于走近了王国维的词学世界,也迅速而广泛地受到后来人的认可。自此以降,“境界”成为有关《人间词话》的讨论核心,李泽厚、钱仲联、叶燮、叶嘉莹等词学美学大师,都从不同侧面阐释了自己理解中的“境界”。虽然人言言殊,免不了诸般曲解,但至少,王国维在此书中做出的真正贡献得到了公认。

“境界”二字并非王国维原创,本身是一个历史悠久又涵盖了哲学、美学、文学 、宗教等诸多学科的概念。《人间词话》中“境界”的内涵,恐怕在很长一段时间内都无从定论。但可以肯定的是,这种“境界”是可以在阅读中被感受和领悟,可以被保存和传递的一个概念。在王国维提出这一概念后,这个词在词学界就专属于他,成为了一个独异的存在。

提取概念、凝练术语并以此构建体系,是王国维的特长,这得益于他在中国传统中继承的感性判断,和从西方学术习得的准确和理论化思维。如在《宋元戏曲考》中,他也是开篇即云:“元曲之佳处何在?一言以蔽之,曰:自然而已矣。”以“自然”为基准,实际上是建立起一个标准体系,由此有结构地展开全书的论述。理解这一点,就不会认为《人间词话》每一则话都是零散的随笔和琐见,而能够把握住它们内在的联系。

“三种境界说”是《人间词话》中最为人津津乐道的一个说法,更鲜明地表现出一种质变的阶段性。

古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界: “昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。 ”此第一境也。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”此第二境也。“众里寻他千百度,回头蓦见,那人正在,灯火阑珊处。”此第三境也。此等语皆非大词人不能道。然遽以此意解释诸词,恐为晏欧诸公所许不也。

“第一境界”原出自晏殊的《蝶恋花》:“槛菊愁烟兰泣露,罗幕轻寒,燕子双飞去。明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处。”

“第二境界”两句原出自柳永的《凤栖梧》:“伫倚危楼风细细。望极春愁,黯黯生天际。草色烟光残照里。无言谁会凭阑意。拟把疏狂图一醉。对酒当歌,强乐还无味。衣带渐宽终不悔。为伊消得人憔悴。”

“第三境界”原出自辛弃疾的《青玉案》:“东风夜放花千树。更吹落、星如雨。宝马雕车香满路,凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕。笑语盈盈暗香去。众里寻它千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”

王国维借用晏殊《鹊踏枝》、柳永《蝶恋花》和辛弃疾《青玉案》 中词句,描述立志、渐修、顿悟这三个成大事业的阶段,其中立志和顿悟都是瞬间发生的结果,而所有的过渡都在渐修一节内部完成,三种境界之间没有过渡。正如《人间词话》中所有的论断一样,干脆、利落。可以允许有客观的错误,但不会有模棱两可、似是而非的饶舌。

这里不得不指出一点:在“三种境界说”的“集句”中,王国维把柳永错记成欧阳修。这一点在后人眼中很容易发现,而且常常被“慷慨”地解释为“瑕不掩瑜”或“美丽的失误”。但我们更需要了解的是,王国维、陈寅恪、梁启超等学者在当年著书立说,与今天的研究者守着图书馆或互联网有本质上的不同,基本可以认为是在默诵,甚至“盲操”。

解读:王国维长女亲述父亲投湖自尽之谜

父亲为什么要到颐和园鱼藻轩跳昆明湖自杀呢?

关于这件遗憾事,讨论的人很多,关于原因,也各有不同的见解,包括“罗振玉先生逼债说”、“罗振玉先生带回女儿说”、“殉清说”、“时局逼迫说”等。东明回想起来,可能是各种因素促成的,导火线则是大哥潜明突然病逝,大哥的妻子罗孝纯却被其父罗振玉带回去自己照顾,父亲受到很大的刺激。

1918年,大哥十九岁在上海结婚,大嫂即罗振玉之次女。父亲与罗振玉先生初为师生,继为朋友,终为儿女亲家,关系实不同寻常。

然而好景不长。1926年9月,潜明哥在上海突染伤寒症,本已好转,但实际并未痊愈。这类病在恢复期忌吃生硬之物。大哥喜欢吃硬饭,后来又发作了。父亲听闻大哥病危,即由北京清华园乘车赴上海,其病已无救。父亲在上海为他主持丧事。罗振玉也到上海慰问,并安慰自己的女儿曼华(字孝纯)。丧事办完,罗振玉就带着女儿回到天津罗家去了,当时称之为“大归”。

父亲个性刚直。他最爱大哥,大哥病逝,给父亲很深的打击,已是郁郁寡欢,而罗振玉又不声不响地偷偷把大嫂带回娘家,父亲怒道:“难道我连媳妇都养不起? ”然后,他把大哥的抚恤金及其生病时大嫂变卖首饰的钱全部汇去罗家。他们寄还回来,父亲又寄去,如此往复两回。父亲气得不言语,只见他从书房抱出了一迭信件,撕了再点火焚烧。我走近去看,见信纸上款写着:观堂亲家有道。

此事后,不再见父亲的欢颜,不及一年他就投湖自尽了。

投湖前夜无异样 还与学生论国事

夏天的清华园,在往昔平静的学术氛围中,增添了忙碌和紧张。1927年6月1日(阴历五月初二),离端午节还有三天,谁也想不起过节,忙的是清华园学院毕业生的毕业。

学生们忙着向老师告别,请老师题字。父亲也为学生题扇。中午,举行导师与毕业生的叙别会,席仅四桌,席间父亲那桌寂然无声,因他惯常寡言笑,大家也习惯了。后来有位山西籍的学生听传闻北伐军将至,怕时局会乱,敦请父亲去他家乡长治。父亲答道:“没有书,怎么办? ”接着梁启超起立致词,表扬学生成绩优秀,对清华研究院满怀希望,“继续努力,清华必成国学重镇无疑”。父亲点头赞同。

下午,同学分别到各老师家话别。有几位学生到家拜见,父亲不在家,经电话询问,知他在陈寅恪先生家。父亲得知有学生来家,当即赶回会见学生,恳切论学。

晚饭时,学生方告辞,晚上戴家祥(浙江瑞安人,历史学家、古文学家、经学家)等拜访父亲。他曾为文回忆当晚的情形:“是晚,某与同学谢国桢,谒先生于西院十八号私第,问阴阳五行说之起源,并论日人某研究干支得失。言下涉及时局,先生神色黯然,似有避乱移居之思焉!”父亲还告诉他们:“闻冯玉祥将入京,张作霖欲率兵总退却,保山海关以东地,北京日内有大变。”

谢国桢(河南安阳人,著名明清史学家、版本、目录学家)记述这次会面如下:“先生未逝之前一夕,祯尝侍侧,谈笑和怡,诲以读书当求专精。既而曰:‘时事如斯,余全无可惜。惟余除治学外,却无从过活耳。’盖先生之死志,着之久矣。”父亲送走两位学生后,回屋继续评阅学生试卷。回忆中,父亲当夜熟眠如故,并无异样。

投湖全过程:头埋污泥窒息而死 百余字遗书安排后事

1927年6月2日(阴历五月初三)早上一切如常,父亲早起盥洗完毕,即至饭厅早餐。那时我们兄弟姊妹虽没有上学,但必须与父母亲同进早餐,不能睡懒觉。

父亲餐后必至书房小坐,大概是整理些什么,如有东西需带至公事房,总是叫老用人冯友跟随送去。这一天,他是独自一人去的。到了研究院教授室之后,又与同事商议下学期招生事,并嘱办事员到家里将学生成绩稿本取来。昨夜他为谢国桢纸扇题字,偶称谢国桢为“兄”,此时又慎重将“兄”字改为“弟”字。

一切料理妥当之后,他向研究院办公处秘书侯厚培借两元钱。侯厚培身边无零钱,就借给他一张五元的纸币。当时教授习惯身边并不带钱,侯也不以为意。两人谈话甚久,父亲走出办公室,就去清华南院校门外两旁守候的人力车中,雇车赴颐和园。进园前,命车夫等候,并付洋五毫。

父亲十点多钟走入颐和园,漫步过长廊,在石舫前兀坐沉思,不多久即步入鱼藻轩,吸纸烟。大约十一时左右,从鱼藻轩石阶上跃身入水。有清洁工闻声即来救助,捞起后,已气绝。时投水最多两分钟,看来父亲死志已决,用头埋入淤泥中,窒息而死,因为那里水浅,死前背上衣服还未湿。

大约下午三时左右,颐和园中的工作人员问门口车夫,何故在此久候。车夫告知有一老先生命其在此等候。工作人员告知有人投湖自尽,叙述投水者衣着、相貌,一一符合。该车夫即奔回清华报信。

其时,三哥贞明刚从上海转到燕京大学准备就读,母亲久等父亲不归正感奇怪,就命他中午回家吃饭,到清华找父亲。在校门口问车夫,才知父亲早上搭35号车往颐和园,即西奔往探。途中正遇上35号车回校,车上坐着一名巡警。三哥认识这位车夫,待巡警问明三哥身份之后,一起折回颐和园,接着又到警察局备案。这是6月2日下午四时左右。

到了下午七时许,清华学校全校之人均已知晓此事。晚上九时,教职员、研究院学生二十余人,乘两辆汽车至颐和园。园门已关,守兵不许进入,经再三交涉,始准校长曹元祥、教务长梅贻琦及守卫处乌处长入视。

6月3日晨,母亲带着我们及教职员、学生等入园探视。时父亲遗体仍置于鱼藻轩亭中地上,覆以一破污之芦席,家人及学生莫不痛哭失声。

下午四时检察官始至验尸,此时在父亲口袋中,搜出遗嘱一封,并现洋四元四角。验尸毕,即由校中员生及家族护尸至颐和园西北角园门处之三间空屋中,于此正式入殓。棺木运来甚迟,直到九时,才正式运柩至清华园南边之刚秉庙(太监们敬仰的鼻祖神仙,类似关帝里的关公)停放。

校中员生来者均执灯步行送殡。麻衣执拂,入寺设祭。众人行礼毕,始散,已6月3日晚上十一时矣。是日送殡者有清华教授梅贻琦、吴宓、陈寅恪、梁漱溟、陈达;北京大学马衡教授、燕京大学容庚教授,研究院学生均前往送灵。

父亲死后,法医在父亲口袋中找到遗书一封,纸已湿透,然字迹清晰,封面写着“送西院十八号王贞明先生收”。因为当时大哥已逝,二哥又在外地工作,所以写了三哥的名字。遗书内中云:

五十之年,只欠一死,经此世变,义无再辱。我死后当草草棺殓,即行藁葬于清华墓地。汝等不能南归,亦可暂于城内居住。汝兄亦不必奔丧,因道路不通,渠又不曾出门故也。书籍可托陈、吴二先生处理。家人自有料理,必不至不能南归。我虽无财产分文遗汝等,然苟能谨慎勤俭,亦必不至饿死也。五月初二日。父字。

这份遗书是父亲自沉(阴历五月初三日)的前一晚写的。据母亲说,他当晚熟睡如常,并无异样,可见他十分镇静,死志早决。

王国维沉湖自尽两年后,清华国学院师生于1929年募款立了这座纪念碑。石碑正面是“海宁王静安先生纪念碑”,背面碑文是陈寅恪所撰:

“海宁王静安先生自沉后二年,清华研究院同仁咸怀思不能已。其弟子受先生之陶冶煦育者有年,尤思有以永其念。佥曰,宜铭之贞珉,以昭示于无竟。因以刻石之辞命寅恪,数辞不获已,谨举先生之志事,以普告天下后世。其词曰:士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬。思想而不自由,毋宁死耳。斯古今仁圣同殉之精义,夫岂庸鄙之敢望。先生以一死见其独立自由之意志,非所论于一人之恩怨,一姓之兴亡。呜呼!树兹石于讲舍,系哀思而不忘。表哲人之奇节,诉真宰之茫茫。来世不可知也,先生之著述,或有时而不彰。先生之学说,或有时而可商。惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。”

(编辑:郑娜)

本文系北京文艺网综合整理,转载请注明出处。