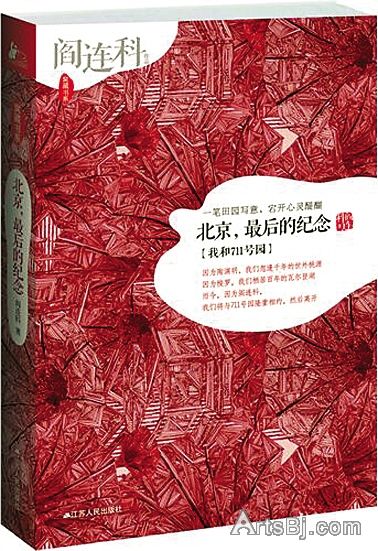

新京报插画/赵斌

三年前,南四环,711号园,作家阎连科过上了一段诗意栖居的田园生活:养花、种菜、观察动植物、泛舟、写作……农民出身的他,在这片都市中的世外桃园,恣意地进行着他天真甚至怪异的动植物实验,似乎欲重新找回与土地和大自然的精神联系。这段梦幻般的生活已然远去,他用笔,留下了这段711号园的田园之梦。

入住“711号园”

我最初踏进那处园子时,一望无际的绿色触目惊心,使我惶惑愕然。景色打在眼上,有青白的声响,如同加勒比海岸的人第一次看见冰时,用手触摸,发现冰是火的,滚烫击手。原来,野生的丁香树林,在六月盛夏中散发的凉气会如冰块对酷热的争斗。

而最终,酷热不得不借助风和落日送来的体面台阶,悄然退去,如同武戏的卸台落幕,一场安静的文戏,开始了它伟大的剧情。

几年前六月间我炎热的脚步,踏上这几无他人的711号荒园。我在六月二十六日里,用几十分钟的时间,在园子内约略地走了一圈,做出了我人生中的重大决策:倾我所有储蓄,加上签名盖章的借条和内疚歉意及园子主人对我宽爱的信任,立竿见影地在那园里租下一隅土地房院,开始了我这一生最为奢靡的一段诗栖人生。[NextPage]

园子里的草木人生

一畦芹菜的生长史

我在那棵有三十年灌木史的丁香和我的书房之间三米的距离下,也垦出一畦菜地来。我在地里种了芹菜。那些带有谷壳般的种子被我撒下时,我以为我给了那些种子最大的恩赐和恩惠,让它们有了属于自己的土地与家园。依然是该浇水了浇水,该施肥的施肥,可芹菜的出土,竟与荆芥比赛着高傲,直到半月之后,荆芥都已绿汪汪覆盖了地面,芹菜才懒洋洋地东一棵西一株地从土里生长出来,有气无力的样子,如同不足月份早产于世的孱弱婴儿。

到了七月、八月、九月间,菜园的旺景盛况,都有些让我不知所措的惊喜。而那些稀疏瘦削的芹菜,高矮胖细,难能超过一根筷子的体态。到了冬天我把那畦芹菜收割到了菜桌上。然而,一家人看着那一把可怜的芹菜,苦笑着问我:“炒吗?”“炒吧。”我们吃了那一盘芹菜。芹菜中应有的清新,都被一种黄连的苦味所取代。

路边的野花

有一次,我因为写作的思路被游荡的灵感拦腰砍断而无法继续,出门散步的时候,发现有簇黄花草盛开在路中央的一个破洞里。我几乎是未加思索,就回家灌出一瓶水来,浇在了上帝忘在路中央的花盆上,并且神经质地写了个纸牌,挂在那簇野花上:

凡有情人的人,都为她浇次水吧!

后来的事情,发展得奇妙而神秘。路中央的那盆野花,在连续三个月的干旱中,再未缺过丝毫的水分和肥养。为了打发多余的空闲和无聊,我终于做了一个最为有趣的警察和小偷:每天午时和接近黄昏的下班时间里,我都躲在一片树林里偷窥和窃视,终于在一天中午里豁然发现,那个每天自己开车上下班的中年人,每次路过那儿,都停车下来,左右望望,去车上取出一瓶矿泉水浇在那簇黄花下,然后开车安然而去。

写作之余我最少偷窥到六七个住在园里和常在园内的男人或女人去浇水。直到那簇黄花,因为水肥过量,反而有些淫害伤病,露出水涝而黑的花叶,我把我的纸牌取下,挂上新的:

适可而止!

黄裙马蜂

早在1992年,我就因颈椎病反复发作,头晕恶心。14年后的2006年,友人介绍我到北京顺义的一位蜂疗专家那里以毒攻毒。我每两天去八十公里外的顺义蜂疗一次,每次要用掉蜜蜂20只,但几乎不见效。大夫建议我用马蜂。

2010年的夏天,很偶然,我发现我家院里丁香树的枝叶头上,在那茂密的中间,有一拳头大的黄裙马蜂,如倒挂的莲蓬藏在半空里。体长约十五六毫米的黄裙马蜂,从那儿飞进飞出,不时地借我开窗吹风之机,到我书房和客厅中光顾做客,常常吓得家人惊跳号叫,拿起报纸杂志,在屋里追赶拍打,把报纸上的新闻和文学刊物中的故事抖落得满地都是。

我决定要用这黄裙马蜂的苦毒之针刺入我的颈椎、腰椎或膝盖上的病灶穴位。于是,我戴上手套,搬来凳子,小心地站在那树下去逮捕捉拿黄裙马蜂的生死命运。树的高度大约三米有余,我站在双层的凳上,慢慢拨开树枝,接近那马蜂巢穴时,看见有出门飞行的大蜂正从蓝色的天空飞回来。在几次捕捉未成功后,硕大的黄裙马蜂发现了我的意图,便不再急于落向蜂巢。我友善地从凳子上爬下来,远远站着,也许它放松警惕,最终落在蜂巢上,只把屁股后的蜂针露在外面。

我又一次爬上凳子,我把手伸向蜂巢时,那马蜂突然后退一步,掉头飞过来。接下来是我在我的一声惊叫中仓皇跌落。我还没有明白过来究竟发生了什么事,人就倒在树下,手舞足蹈地和脸前一群十余只大小马蜂开始了求饶的躲闪和抵挡。

被拆迁的旧时光

711号最后的消失如那塌洞一样突然地到来,显得急促而唐突。植物和昆虫们不知道这园子正在涌动的暗流,不要太久就会变为公然的洪水而冲没这一切。甚至在五月时政府的工作人员,面带和蔼的笑容,挨家串户地到各屋居民家里下发“发展大于一切,个人利益要为国家建设让路”的口号宣传册时,鸟雀花草们,还为欢迎这些客人的到来在开放和歌唱。

七月的一天凌晨,在人们都还熟睡在梦中时,不知从哪儿来了一百多位身着统一服装的年轻人,他们开着挖掘机和推土机,在很短的时间内,就把园子东边的围墙夷为平地了。

原来的租房合约是四十年,现在只过了三年就告一段落了。我曾经设想让自己的生命和写作了结在这711号园中53号院的人生轨迹,像蚂蚁的行走路线样,随便被一只脚和一阵风就给改变了。

城市生活沉思录

农具在超市的尴尬

在北京、上海、广州等这些超大繁华的城市里,有钱可以信手买到尊严、爱情、别墅、汽车等一切现代生活的标签,但不一定可以买到种地的农具。北京大学、清华大学、人民大学的所谓莘莘学子,在十几亿双目光的尊崇中,分不出韭菜与小麦的差别是一种体面的荣誉。农具一词非常古老,在城市里说出农具二字,颇有了唐诗宋词的味道,而和日常间的种地、穿衣没有什么关系。

我跑了许多大店小铺,问有没有卖农具时,所有的目光都在向我说着同一句话:“你是从神经病院出来的吗?”

但是,有一天我在北五环外远郊的“绿色家园”中看到了农具。然而在掏钱购买时,售货员才发现农具在明码标价的商场里,竟然没有商品的价钱贴在它的包装盒和包装油纸上。“绿色家园”的一个部门经理,把我请到他的办公室里,他的电脑屏上正显示着“种菜养禽”的游戏图片,给我泡了一杯上好的绿茶,说了一句关于农具最为经典难忘的语录:“你买农具啊,你的生活太奢侈了!”

(编辑:邵钰杰)